精神分裂症,妊娠,抗精神病药物

女性患者,26岁。因“反复发作言行异常5年,加重10天,停经30周”于2014年3月10日入精神科病房。患者丈夫介绍病史。

现病史:代诉患者于2009年无明显诱因下出现言行异常,表现凭空闻人语,主要在议论自己,有时听到声音命令自己做某些事情。感觉有很多人对自己进行跟踪、监视,故不敢出门,在家里紧闭窗户、拉上窗帘,担心被人偷窥。夜间睡眠差,担惊受怕。发病后曾到某精神病院住院3个月,查头颅MRI等相关检查无异常发现,诊断“精神分裂症”,予“阿立哌唑”等口服治疗好转出院。出院后坚持服药,能读完大学并找到工作、结婚。因婚后想要孩子,2013年2月自行停服抗精神病药物。2013年7月患者停经,经妇科B超检查后发现已妊娠。10天前患者再发言行异常,话较多,讲话缺乏逻辑,脾气大,睡眠差,夜间走来走去。家属为求进一步诊治而就诊于精神科,门诊拟诊“精神分裂症;晚期妊娠”收入院。患者近来精神、睡眠差,饮食、二便正常。无畏寒、发热、抽搐,无腹痛及阴道流血等。

既往史、个人史、家族史无特殊。

体格检查:体温36.5℃,脉搏86次/分,呼吸16次/分,血压120/70mmHg。心、肺听诊无异常,腹部隆起,腹肌软,胎心音搏动好,145次/分。四肢肌力、肌张力正常,生理反射存在,病理反射未引出。

精神状况检查:意识清晰,定向准确,接触被动、欠合作,问话对答不切题,常答非所问。思维明显松弛,不时自言自语。未能进一步了解内心体验。记忆、智能粗测不配合。情绪不稳定,易激惹,敌对,情感反应不协调,偶有傻笑。不认为自己有精神疾病,自知力缺乏。

入院后查三大常规、肝肾功能、术前免疫学检查、凝血四项无异常。产科B超示:宫内妊娠,单活胎,BPD相当于31周。

入院诊断:精神分裂症;晚期妊娠。

诊疗过程:请产科会诊,会诊后意见:①建议卧床休息,避免剧烈情绪波动及体力活动;②定期复查子宫附件B超,注意观察有无腹痛及阴道流血等不适;③如果使用抗精神病药物,建议患者及家属考虑终止妊娠。但患者家属要求保胎,向患者家属说明依据患者病情需使用抗精神病药物,同时将抗精神病药物对胎儿可能造成的风险告知给患者家属,患者丈夫及母亲签署知情同意书,写下“要求保留胎儿,药物治疗精神病,愿承担抗精神病药物对胎儿影响后果”。尊重患者家属意见,未行其他检查,配合产科医师的指导意见,治疗上予口服阿立哌唑5~10mg/日抗精神病,治疗2周后病情好转出院。

随访:出院后患者精神症状逐渐消失,共服药40天,妊娠36周时停用阿立哌唑。39+4周时行剖腹产,产下一3.3kg健康男婴,Apgar评分10分。产后患者继续口服抗精神病药物治疗,精神症状控制可,未母乳喂养。2016年随访,男婴已2周岁,体健,生长发育和其他正常幼儿无异。

妊娠和分娩过程中机体内环境变化大,尤其是内分泌改变明显,可能导致脑功能紊乱,出现精神症状,此外,妊娠和分娩是较大的心理、生理应激,孕产妇往往情感丰富易脆弱,这些生理心理特性可能构成了女性精神病患者在孕期或产褥期精神障碍复发的基础。因此,精神分裂症患者在妊娠期间有可能会出现精神症状复发或加重。精神分裂症女性患者妊娠期的治疗一直是烫手的山芋。本案例患者首次发病治疗已4年余,因需要妊娠而停药,妊娠晚期精神症状复发,家属又要求保留胎儿,而抗精神病药物对胎儿的影响不容忽视,那么,妊娠期抗精神病药物该如何应用已成为精神科医师面临的一大难题。

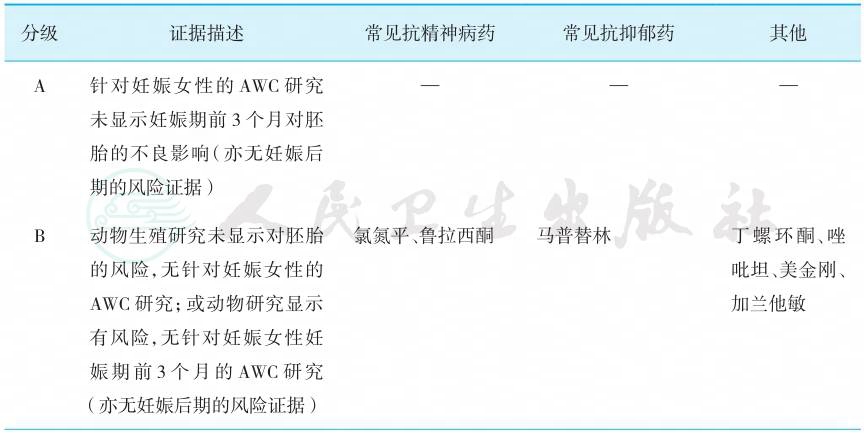

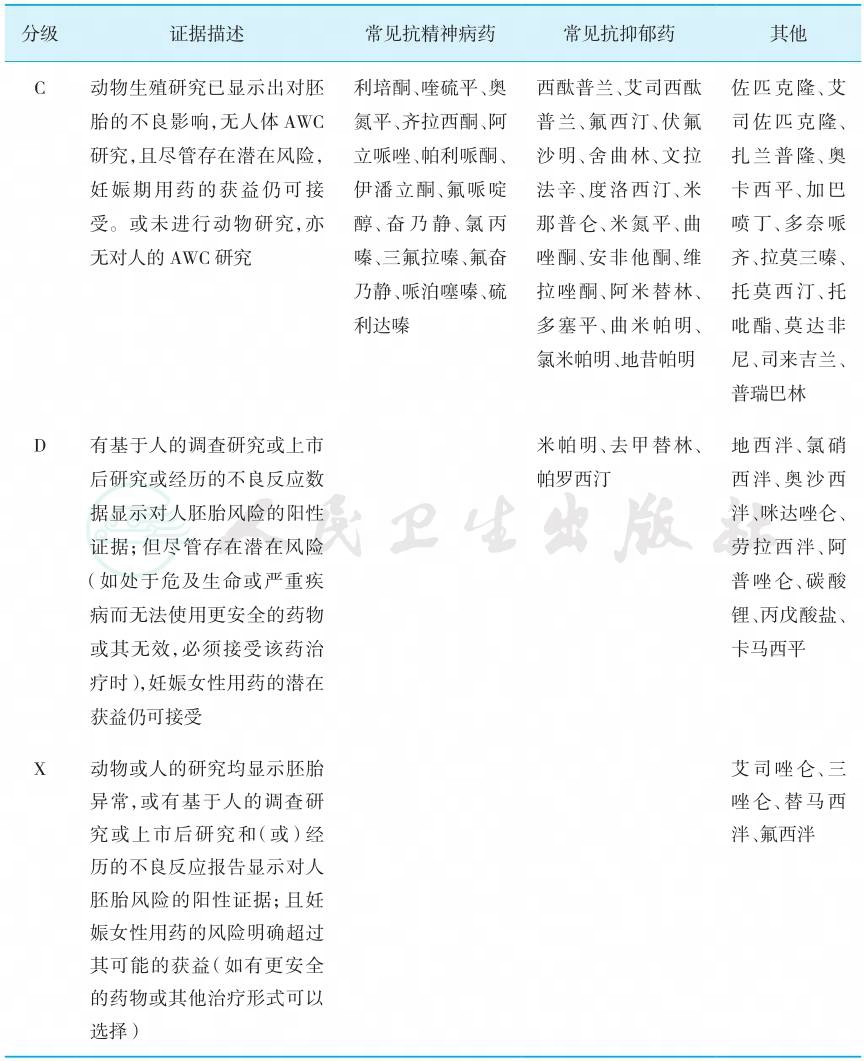

1979年美国FDA颁布了人用处方药标签规定,提出了妊娠、哺乳和分娩期间用药标签信息的规定。FDA采用了妊娠期用药分级制度,根据动物实验数据和临床研究数据,将妊娠期用药按风险程度由低到高分为A、B、C、D、X 5个等级(表1)。

表1 美国食品和药品管理局关于妊娠期精神药物分级标准和用药种类

续表

注:AWC为足够和良好对照;—为无相关药物

FDA虽然根据药物致畸性对药物进行了分类,但这些分类存在某些缺陷,例如氯氮平被评定为B级,而中国药典(2010 版)关于氯氮平使用的不良反应中无导致胎儿畸形及死胎的相关文字阐述。但在孕妇及哺乳期妇女用药时,虽然标注了孕妇禁用,却没写明任何原因。FDA将多数精神病药划归为C类药物,因此,精神药物在妊娠期使用仍需十分慎重。

抗精神病药物严重时可导致畸形,对神经行为也可能产生远期影响。母亲在妊娠期间服用抗精神病药物,胎儿或子代出生后的新生期还可能出现以下情况:①撤药综合征。新生儿表现为激惹,伴喂食困难的伸舌,手姿势异常,头、手和脚震颤,可持续6个月。可能与长期服用抗胆碱药引起胆碱能超敏有关。②新生儿疲软综合征和癫痫发作。③体重或身高异常。抗精神病药物可引发或恶化妊娠糖尿病,导致巨大儿,考虑与抗精神病药物引起的糖脂代谢异常有关。胎儿血中蛋白含量低,抗精神病药物较多呈未结合状态进入胎儿脑内,易导致中毒或神经系统损伤,因此,胎儿脑能更迅速地接受到通过胎盘弥散的药物。临床用药时,妊娠前3个月最好避免使用任何抗精神病药物。

妊娠期是否需要使用精神药物应该视情况而定。有研究表明,当妊娠期用药风险小于停药后复发风险时,使用抗精神病药治疗是合适的。也有研究指出,对于所有妊娠期妇女来说,运用抗精神病药都是有风险的,但对于一部分妊娠期妇女而言,停止对精神疾病的有效治疗较之于使用药物治疗,可能会使母婴处于更高风险处境。孕期患者自行或在家人要求下减少或停用抗精神病药物会使其病情复发、恶化,发生流产、死胎、新生儿死亡等事件,相比接受治疗而言,减药或停药会有更大的危害。因此,如果向患者及家属交代抗精神病药物可能对胎儿造成影响后,患者及家属仍要求保留胎儿的,予签署知情同意书后可以考虑继续予偏小剂量的抗精神病药物治疗。

对妊娠期精神分裂症患者,合理选择抗精神病药物种类及其他治疗方法至关重要。治疗妊娠期精神分裂症患者单一用药是趋势。对不同的抗精神病药物比较研究发现,妊娠期使用典型抗精神病药物较非典型抗精神病药物的患者更易发生早产,使用非典型抗精神病药相对于典型抗精神病药物更为安全。此外,抗精神病药物的剂量增加后出现副反应的概率会随着剂量的增加而增大,考虑到治疗复发所需的药物剂量要大于病症维持的剂量,因此,患者在孕期维持治疗以防复发比较重要。需要注意的是,胎儿在子宫内接触抗胆碱能药物、抗组胺等药物后出现非特异性先天性畸形率较正常组升高,更应慎重使用苯海索片、阿普唑仑和阿替洛尔等药。此外,碳酸锂会引起胎儿心血管畸形,如Ebstein’s综合征,卡马西平会引起胎儿中枢神经管缺损,因此在妊娠期妇女中用药时应引起重视。除了药物治疗以外,电休克治疗也是其中一治疗方法。有研究认为妊娠期接受电休克治疗相对安全。但也有研究表明,电休克治疗的电刺激参数随激素水平波动而变化,因而无法设定绝对理想、安全的刺激参数,而且无抽搐电休克治疗可能使孕激素、雌激素水平急剧下降,影响胚胎黏着和发育,因此,妊娠期电休克治疗的安全性尚需进一步探讨。

因精神药物治疗和电休克治疗对胎儿都可能存在影响,必要时可以综合评估,建议患者终止妊娠也可能是减轻精神症状、减少患者痛苦及免留后患的良策。但在选择终止妊娠的方法上,要考虑精神障碍患者病情的特殊性。患者在精神病发作期间,由于缺乏认知能力,不论是流产、引产或分娩,均不能与医护人员很好地配合。此外,患者对手术或分娩的恐惧、疼痛等刺激可能诱发或加重精神症状,给患者本人和胎儿或新生儿带来其他风险,所以,在选择终止妊娠的方法上,宜选择止痛效果确切、手术时间短的方法。

对产褥期精神分裂症患者,因孕妇产后雌激素和孕激素水平变化大,易出现症状复发、焦虑、失眠等,因此,产褥期是精神病复发或加重的危险期,产后有半数患者的病情会出现波动。对于精神分裂症产褥期患者,应随时观察患者病情变化,无论妊娠时病情控制还是未能控制,病情变化时均应及时、足量用药。对停药未进行维持治疗的患者,依据病情可能需尽早使用有效、足量的抗精神病药物。目前没有任何一种抗精神病药物用于哺乳期妇女对子代是绝对安全的,因此精神障碍患者产后服药期间应建议终止母乳喂养。

本案例患者首次发病治疗达临床痊愈已4年余,因妊娠需要而停药,妊娠晚期精神症状复发,患者家属强烈要求保留胎儿,尊重患者家属意愿,签署知情同意意向书,权衡利弊后给予最低有效剂量抗精神病药物,治疗后患者精神症状控制,并产下了健康的婴儿。此案例虽为个案,但在妊娠期精神障碍患者用药方面,以下几点值得借鉴。

第一,精神分裂症育龄妇女在病情恢复及巩固治疗2年以上是妊娠的首要条件,在此条件下停药妊娠,孕期复发率较低。病情严重、慢性过程、衰退期及服用大剂量对胎儿影响较大的抗精神病药的妇女,可能不宜妊娠生育。

第二,妊娠前3个月最好避免使用任何抗精神病药物。孕期服药者,药物剂量应以能控制病情的最低剂量为宜,并进行胎儿监测,一旦发生异常即终止妊娠。

第三,除了药物治疗以外,电休克治疗也是其中一种治疗方法,但其安全性尚不明确。

第四,胎儿成熟但孕妇精神症状严重时可考虑紧急剖宫术。

第五,服药期间哺乳需加强母乳和授乳婴儿的药物浓度监测,密切关注婴儿的发育状况和其他可能出现的不良反应,如锥体外系不良反应、镇静、粒细胞减少等。如确需哺乳期用药,建议最好停止哺乳。

第六,对于精神分裂症孕妇的治疗,需紧密联系产科医生的早期介入以降低患者怀孕期间可能出现的各种风险,与产科医师讨论药物治疗选择的风险与收益。

第七,精神科医师或产科医师做出的决定需充分征求患者及家属意见,向其阐明用抗精神病药物的风险及受益,并取得其理解,签署知情意向书,可在很大程度上避免医疗纠纷及有效维护和谐的医患关系。

专家点评

精神障碍患者用药复杂,涉及复杂的法律、伦理问题。用药时要衡量药物治疗的利弊及非药物治疗对胎儿的影响;要和产科医师密切联系,共同对安全风险和获益进行预判;要充分做好知情同意工作,结合患者及家属的意愿为患者做出最有利的个性化治疗方案。