精神障碍,维生素B12缺乏,亚急性联合变性,巨幼细胞性贫血,精神分裂症

女性患者,29岁,未婚。因“凭空闻声、言行异常8个月,再发1月余”于2016年3月24日入精神科病房。患者哥哥及其孪生姐姐提供病史。

现病史:患者于2015年7月初开始无明显诱因下出现凭空闻声,诉听到很多声音在吵着自己(实际上没有),男女都有,在讲坏话或说恐吓的话,为此感到很害怕。有时自言自语、乱语,说“我知道自己错了”“不要过来”,偶有哭泣;不爱理人,少说话,大部分时间呆在家里,很少外出,不做工。进食少,吃饭、洗澡均需家人督促,个人生活变得懒散。家人于2015年7月20日送其到某市精神病专科医院住院治疗,诊断“未分化型精神分裂症”。因患者不能耐受利培酮口腔崩解片治疗(具体不详),后口服“喹硫平300mg/日,氯丙嗪300mg/日”治疗,住院期间发现血色素进行性下降。入院时查血红蛋白94g/L。同年9月2日血常规示:红细胞2.90×109/L,白细胞计数4.0×109/L,血红蛋白浓度74g/L。曾给予驴胶补血冲剂治疗。住院共5月余,幻觉及乱语症状好转于2015年12月11日出院。出院时血红蛋白未复查。出院后患者遵医嘱规律服药,但仍懒散,生活需人协助。2016年2月份患者再发自语、乱语,家人再次送其至当地精神病院住院治疗,予“阿立哌唑口腔崩解片10mg/d,奋乃静8mg/d”治疗。住院过程中因患者出现呕吐遂转院至当地人民医院住院治疗,诊断“呕吐查因(药源性胃肠道反应?);精神分裂症”,予护胃等治疗后,呕吐症状改善。但患者仍凭空闻声,并逐渐出现反应迟钝、少语、少动,双下肢乏力,走路不稳,行走需人搀扶,大部分时间呆呆坐着或者躺着。2016年3月24日到某综合医院急诊科就诊,查血常规:血红蛋白79g/L,红细胞计数2.12×1012/L↓,红细胞平均体积110fL↑,红细胞血红蛋白含量37.4pg↑,红细胞分布宽度19.9%↑。肾功能、电解质正常。头颅CT未见异常。经精神科会诊后,拟诊“精神分裂症?”收入病房。患者入院前无畏寒、发热、抽搐等,饮食较前减少,精神稍差,大小便基本正常,体重无明显增减。

既往史无特殊。

个人史:平素性格内向,但也出门与人交流,能帮家里干农活。

月经史:月经不规律,2015年9月、10月及2016年2月分别有一次月经,均量少,每次持续3天左右。

家族史:其父亲2014年有精神异常在某市精神病专科医院治疗好转,出院后服药2个月自行停药,症状无再发。

体格检查:体温37.2℃,脉搏94次/分,呼吸20次/分,血压96/62mmHg。神志清楚,心、肺、腹查体无明显异常。

神经系统检查:双上肢肌力Ⅴ-,双下肢肌力Ⅳ+级,四肢肌张力稍增高,腱反射亢进,病理反射未引出。

精神状况检查:意识清晰,轮椅送入病室,仪表整洁,年貌相符,定向正常。接触被动欠合作,多问少答或不答,语音低,答话内容简单,大部分为“有”或者“没有”,不能进一步了解内心体验。存在幻听,诉有很多男男女女的声音在跟着自己。记忆、智能检查不配合。情感淡漠,表情呆板,情绪紧张、易受惊吓,情感反应欠协调。无冲动、伤人、自伤、毁物行为。社会功能受损,自知力缺乏。

入院诊断:精神障碍查因:(精神分裂症?器质性精神障碍?)贫血查因;药物副反应?入院后予奥氮平5mg/d、盐酸苯海索片4mg/d治疗。

入院次日辅助检查结果示:①血常规提示:白细胞计数2.60×109/L↓,中性粒细胞绝对值1.37×109/L↓,淋巴细胞绝对值1.06×109/L↓,红细胞计数2.15×1012/L↓,血红蛋白浓度78g/L↓,红细胞比容22.4%↓,红细胞平均体积22.4↑,红细胞血红蛋白含量36.3↑,余正常;②肝功能示:天冬氨酸氨基转移酶46U/L↑;③乙肝两对半示:HBV表面抗体定量22.970mIU/mlml↑,HBV核心抗体定量0.959PEIU/mlml↑,余阴性;④肾功能、电解质、尿常规、甲功三项、丙肝抗原、HIV、梅毒抗原、癌胚抗原未见明显异常;⑤性激素六项:人促黄体生成素0.37mIU/ml,人促卵泡生成素4.05mIU/ml,雌二醇26.77mIU/ml,睾酮1.2mIU/ml,催乳素1.24mIU/ml,孕酮1.38mIU/ml。上级医师查房后停用所有抗精神病药物,并请血液科及神经内科会诊。

血液科会诊考虑巨幼细胞性贫血,建议:①骨髓穿刺;②完善贫血三项、叶酸浓度测定,血清铁蛋白测定、血清总铁结合力和铁测定,以及地中海贫血筛查和G-6-PD测定;③口服叶酸片(0.4mg/次,3次 /日)、甲钴胺片(0.5mg/次,3次/日)。

入院第3日辅助检查结果示:①地中海贫血筛查:Hb电泳(HPLC)未见异常区带,HbF(HPLC)1.90,HbA2(HPLC)2.80%;②铁离子16μmol/L;血清总铁结合力91.1μmol/L↑(45~75μmol/L),铁蛋白测定正常;维生素 B12测定 52.00pg/ml↓(180~914pg/ml);叶酸23.03ng/ml↑(2.34~17.56ng/mlml);G-6-PD 测定 462L↓(638~1980L)。

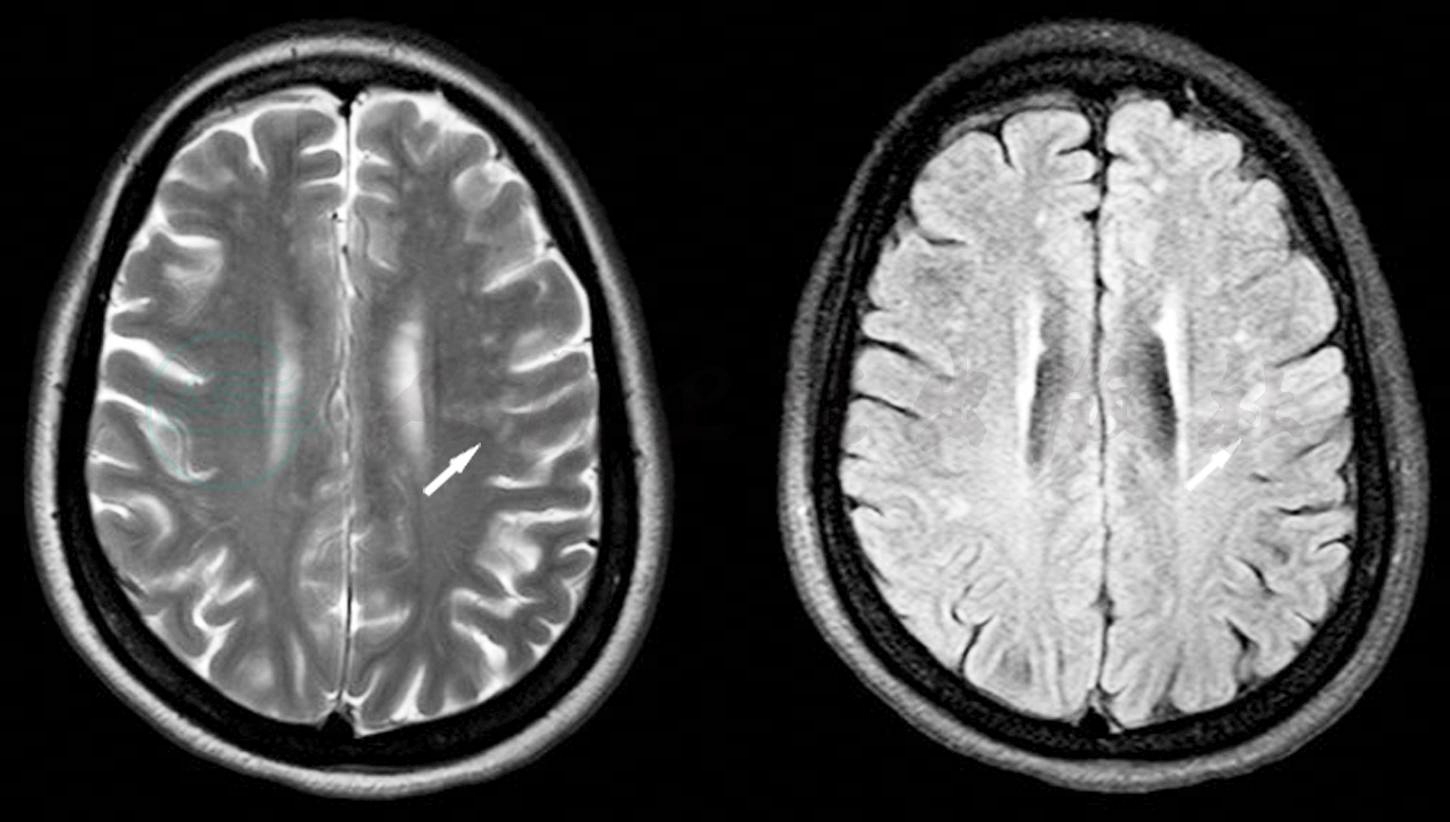

患者入院后四肢肌力呈进行性下降趋势。入院第4日双下肢肌力下降至Ⅲ级,双上肢为Ⅳ级,腱反射亢进,巴宾斯基征(±)、查多克征(±)。急查脑脊液生化示潘氏试验弱阳性,余项正常;脑脊液常规、免疫正常;细菌培养阴性;查头颅MRI示双侧额顶叶皮层下、放射冠区见多发小斑片状稍长T2长T1异常信号影,边界不清,双侧侧脑室前角周边髓皮质交界区见斑片状稍长T2长T1异常信号影,边界不清,脑室、脑池系统稍扩大,脑沟、脑裂稍增宽,中线结构居中,脑干形态、信号未见异常;枕骨斜坡及双侧岩尖T1WI信号减低、模糊。考虑:①脑内多发异常信号,不除外脱髓鞘和缺血灶等;②可疑颅底骨质异常,建议进一步检查(图1)。

图1 脱髓鞘病变

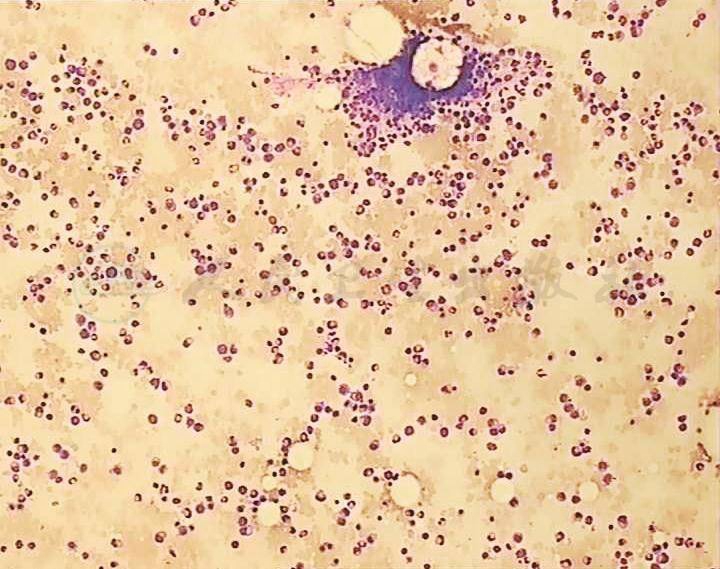

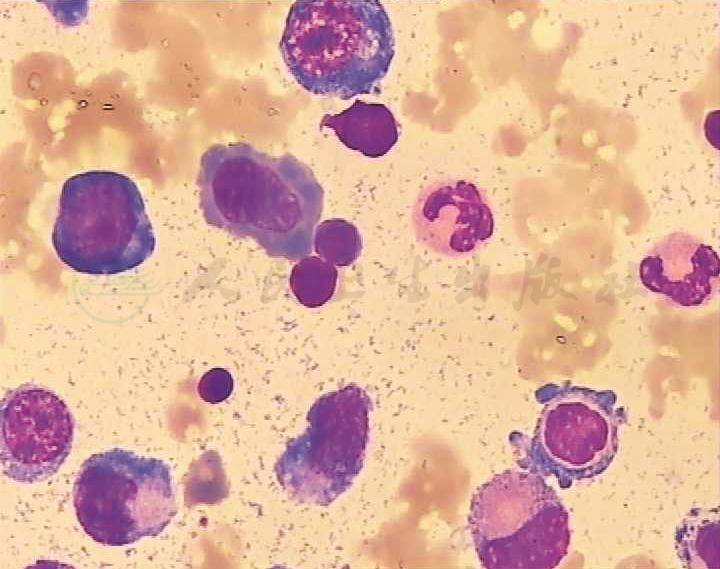

骨髓图片结果示:巨幼细胞性贫血(图2、图3)。

血液科最后会诊意见:检查结果示维生素B12缺乏,建议:①甲钴胺0.5mg口服3/日,口服至复查维生素B12浓度正常(一般1~3个月);②可停用叶酸片。神经内科会诊诊断:亚急性联合变性;给予维生素B1注射液0.1g加注射用甲钴胺1.5mg肌内注射;并转神经内科治疗。

最后诊断:维生素B12缺乏症;器质性精神障碍;巨幼细胞性贫血;亚急性联合变性。

随访:转神经内科后患者四肢肌力进行性下降至Ⅱ级,伸舌困难,继续补充B族维生素等对症及营养支持治疗后,病情逐渐改善。住院37天后,患者症状明显改善,仍少言懒语。肢体活动较前好转,肌力、肌张力基本恢复正常,可自行近距离行走。复查血常规示白细胞计数6.35×109/L,中性粒细胞、淋巴细胞绝对值正常,红细胞计数3.51×1012/L↓,血红蛋白浓度110g/L↓。后好转出院。

图2 巨幼细胞性贫血

图3 巨幼细胞性贫血

患者出院后未服用抗精神病药物。一直神经内科门诊随诊,出院3个月后完全恢复正常,无幻觉、妄想等精神病性症状。月经正常,生活能自理,能在家做些家务。

维生素B12是唯一含金属元素的维生素,人体自身不能合成,完全依赖食物,主要存在于动物性食物中,如动物内脏、海产品和蛋黄中。其结构复杂,因分子中含有金属钴和许多酰氨基,故又称钴胺素。维生素B12常见两种辅酶是甲基钴胺和5-脱氧腺苷钴胺,它们在代谢中的作用各不相同。甲基钴胺主要参与体内甲基移换反应和叶酸代谢,促进叶酸的周转利用,以利于胸腺嘧啶脱氧核苷酸和DNA的合成,如缺乏维生素B12,则叶酸难以被机体再利用。所以维生素B12缺乏引起的贫血,与缺乏叶酸一样,均为巨幼细胞性贫血。而甲基移换反应异常还使得髓鞘甲基化障碍,导致髓鞘形成障碍和髓鞘脱失,轴索变性。

维生素B12缺乏的常见原因有:①摄入不足,如严格素食者;②对维生素B12需求量增加,如妊娠、产后、绦虫病等;③吸收障碍,如胃源性、胰源性、肝源性或肠源性疾病等;④维生素B12代谢障碍,如先天性缺乏内因子等;⑤生物竞争,如绦虫病(阔节裂头绦虫)、细菌(“盲袢”综合征);⑥药物,如水杨酸、秋水仙碱、新霉素,最近研究还指出长期使用二甲双胍会导致血清维生素B12水平降低,但确切机制尚未清楚。

维生素B12缺乏的症状主要反映在血液、代谢及神经系统,导致巨幼细胞性贫血、亚急性联合变性、高同型半胱氨酸血症、精神抑郁、甲基丙二酸血症、血管性痴呆以及阿尔茨海默病等疾病,出现多疑、嗜睡、反应迟钝、淡漠、定向障碍、情绪不稳、人格改变、记忆减退或痴呆,甚至出现幻觉等精神症状。在婴幼儿中还会影响免疫力、导致大脑发育延迟、学习慢和消化问题。本文重点对维生素B12缺乏与巨幼细胞性贫血、亚急性联合变性联系进行讨论。

(一) 维生素B12缺乏与巨幼细胞性贫血。

维生素B12缺乏将导致DNA的合成减少,有丝分裂速率降低,延迟甚至破坏正常细胞特别是骨髓细胞和黏膜细胞的分化,形成胞巨大、核浆发育不同步、核染色质疏松,即所谓“老浆幼核”改变的巨型血细胞。临床主要表现为贫血及消化道症状,如食欲减退、腹胀、腹泻及舌炎等,以舌炎最突出,舌质红、舌乳头萎缩、表面光滑,俗称“牛肉舌”,伴疼痛;常伴神经系统表现,如乏力、手足麻木、感觉障碍、行走困难等周围神经炎、亚急性或慢性脊髓后侧索联合变性表现。

血象检查提示为大细胞正色素性贫血(MCV>100fl),呈现全血细胞减少,但中性粒细胞及血小板计数的减少比贫血的程度要轻。血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞,中性粒细胞分叶过多,可有5叶或6叶以上的分叶。偶可见到巨大血小板。网织红细胞计数正常或轻度增高。骨髓象提示为骨髓呈增生活跃,红系细胞增生明显,各系细胞均有巨幼变,以红系细胞最为显著。红系各阶段细胞均较正常大,胞质比胞核发育成熟(核质发育不平衡),核染色质呈分散的颗粒状浓缩。类似的形态改变亦可见于粒细胞及巨核细胞系,以晚幼和杆状核粒细胞更为明显。

(二) 维生素B12缺乏与亚急性联合变性。

脊髓亚急性联合变性是由于人体对维生素B12的摄入、吸收、结合、转运或代谢出现障碍而导致其在体内含量不足,从而引起的中枢和周围神经系统变性疾病,主要累及脊髓后索与侧索及周围神经。其可能机制:①维生素B12缺乏造成弥漫性和进行性神经脱髓鞘作用,破坏神经细胞的正常形态和功能,诱发各种神经系统疾病。此类疾病常始发于外周神经,逐渐发展到脊髓的后段和侧段,引起感觉异常、记忆力减退甚至导致老年性痴呆的发生。②维生素B12缺乏造成脊髓长束的继发性脱髓鞘,尤其在后柱和皮质脊髓束,该处也有充满脂肪颗粒的巨噬细胞造成的小空泡,严重时传导束的轴索也消失,在脑白质和周围神经也有同样变化。

典型的亚急性联合变性患者亦具有脊髓疾病的共同特性,即运动障碍、感觉障碍和自主神经功能障碍,它们的特点分别为:①运动障碍,表现为双下肢无力,肌张力增高,腱反射亢进,双侧锥体束征阳性。若伴发周围神经病时,可有肢体远端肌张力降低、腱反射降低或消失。②感觉障碍,表现为双下肢深感觉障碍,振动觉、位置觉均受累及,越是远端受累越明显,因此可以出现感觉性共济失调,即闭眼时站立更加困难,黑暗中步行更困难,若伴周围神经病时,可有末梢型感觉障碍出现。③自主神经障碍,主要表现为精神萎靡、心悸、出汗,伴周围神经损害者可出现四肢末端皮肤干燥等营养障碍,偶有膀胱排尿功能障碍。

实验室检查可见脑脊液正常,或少数有轻度蛋白质增高。MRI对亚急性联合变性的病变的显示有很高的敏感性,尤其可以早期发现临床血清学阴性的患者,从而进行早期干预,改善预后。MRI可显示病变部位信号异常,T2WI序列高信号,T1WI低信号。

确定维生素B12缺乏可用下列检查:①血清维生素B12测定:常用微生物法及放射免疫法。正常参考值为148~664pmol/L(200~900pg/ml),低于74pmol/L(100pg/ml)即可诊断为缺乏。②血清及尿甲基丙二酸测定:维生素B12缺乏使甲基丙二酰CoA转变为琥珀酰CoA受阻,使血清甲基丙二酸量增多并从尿中大量排出;③维生素B12吸收试验;④内因子抗体测定。最近加拿大科研人员开发了一种新颖方法,指尖采集的一滴血就可以检验维生素B12缺乏症,其灵敏度适用于任何人,有望纳入新生儿筛查计划。值得注意的是,患者治疗前血清维生素B12水平与神经系统病变的严重程度无直线相关性,说明血清维生素B12水平不能作为诊断或排除脊髓亚急性联合变性的唯一标准,血清维生素B12水平正常不能完全排除脊髓亚急性联合变性,因为血清维生素B12水平不能反映组织中维生素B12的储备而组织利用维生素B12障碍也会引起脊髓亚急性联合变性。

早期确诊和治疗是预后的关键。治疗遵循根据缺啥补啥的原则,应补充足量直到补足应有的贮存量。可肌内注射维生素B12每天100µg(或200µg,隔日一次),连续2周,以后改为每周2次,共4周或直到血红蛋白恢复正常,以后改为维持量,每月100µg,也可每2~4个月给予1mg,但以每月给予一次维持量,复发机会少。亦可每周肌内注射维生素B12 1000µg,共8周,然后每月肌内注射1000µg维持。晶体型维生素B12亦可口服治疗,每天2mg。有神经系统症状者维生素B12剂量应稍大,且维持治疗宜2周一次,凡神经系统症状持续超过一年者难以恢复。恶性贫血、胃切除者、Imerslund综合征及先天性内因子缺陷者,需终身维持治疗。维生素B12缺乏单用叶酸治疗是禁忌的,因会加重神经系统损害。口服维生素B12治疗越来越被临床医生和患者接受,数据也显示口服和肌内注射疗效相当,尤其是食物性维生素B12吸收不良。低剂量口服治疗方便、有效。此外,病因治疗同样重要,应积极去除病因,治疗原发疾患。如出现缺铁,要及时补充铁剂。

本病例曾被误诊为“精神分裂症”,误诊的原因可能有:①本例患者以幻听、意志减退、性格改变等精神症状为首发,总病程长,与精神分裂症极为相似;②有长期服用抗精神病药物史,临床表现为反应迟钝、表情呆板、肌张力增高等,药物导致的锥体外系反应与脑器质性病变导致的神经系统体征难鉴别,或者是二者重叠、掺杂,精神科医生受经验影响而倾向于重点考虑药物不良反应。

维生素B12缺乏累及神经系统导致亚急性联合变性时也可出现精神症状,而以精神症状为早发表现的亚急性联合变性易被误诊为功能性精神疾病而延误治疗国内已有相关报道。

每一名医生都知道,临床医学极其复杂,误诊不可避免,但我们是否能减少误诊?提高器质性疾病导致精神障碍的正确诊断率呢?总结本案例的经验,有以下几点提示:①严格执行诊疗常规,需重视既往诊断但不能盲从,做出的每一个诊断必须依据充分,如本案例简单遵从既往“精神分裂症”的诊断,就会延误病情。②要重视患者主诉和体征:少动、懒散不一定都是由于精神症状所致。神经系统检查发现四肢肌力有明确的降低、肌张力稍增高及腱反射亢进,应高度怀疑器质性精神障碍,尽管入院时头颅CT正常,仍需进一步行MRI检查,并及时行相关检查并请相关科室会诊。③重视辅助检查阳性结果。有些临床症状需究其病因。本病例患者首次发病入院时已发现贫血,但未引起重视,仅以驴胶补血冲剂口服。8个月后通过“贫血查因”发现了维生素B12缺乏症,顺藤摸瓜,使诊断得到纠正。④在使用较大剂量抗精神病药物治疗过程中,患者出现了类似药物副反应的症状时,除了想到“药物不良反应”,还需与躯体疾病相鉴别;⑤在精神疾病诊疗过程中,如果抗精神病药物已使用到较大剂量及足疗程,患者精神症状仍控制欠佳,或者患者对抗精神病药物耐受性极差,需要反思诊疗的正确及合理性。

专家点评

维生素B12缺乏的患者可出现多疑、嗜睡、反应迟钝、淡漠、定向障碍、情绪不稳、人格改变、记忆减退或痴呆,甚至出现幻觉等精神病性症状。如患者有长期饮酒、营养不良史,并出现贫血、神经系统症状或体征时应予以考虑。