F女士,73岁,汉族,北京人,本科学历,退休。10年来间断出现心情烦躁、没兴趣、失眠、话少活动减少,接受过多种抗抑郁药物均出现不能耐受的不良反应。

家族史阴性。既往史:2007年曾被诊断“腔隙性脑梗死”,曾口服尼麦角林、氟桂利嗪等治疗,服药半年,病情好转;同年发现“高脂血症”,未规律服药,近期血脂情况未监测;2017年年底体检发现空腹血糖升高,医生建议予饮食控制,未规律监测血糖;曾多次患“荨麻疹”,具体不详。否认心脏病史,否认手术外伤输血史。否认食物、药物过敏史。个人史:胞4行2。母孕期无特殊。出生于北京,生长发育如同龄人。适龄上学,顺读至大学本科毕业,从小学习成绩优异。大学毕业后参军,从事研究工作。转业后在机关从事行政工作。28岁结婚,婚后夫妻关系较好,生活及情感上都比较依赖丈夫。育1女,配偶及女儿体健。已绝经。无特殊兴趣爱好。病前性格内向,胆小,随和,社交圈小,比较照顾家庭。否认烟酒等不良嗜好。否认其他精神活性物质滥用史。

患者从1996年开始无明显诱因出现失眠,表现为入睡困难,眠浅易醒,严重时整夜无眠。当时情绪还可以,生活不受影响。自行间断口服艾司唑仑片2mg/d治疗,服药时睡眠情况有所改善。

2008年初患者无明显诱因渐出现心情烦躁、坐立不安,伴心慌、害怕,对什么都不感兴趣,体力下降,不如以前,能做的事很少,不爱出门、不爱说话。曾自行服用酒石酸美托洛尔片(倍他乐克),具体剂量不详,心慌有改善。继续间断服用艾司唑仑片2~4mg/d,睡眠有所改善。但情绪仍比较低落,担心的事情多。

2009年10月首次就诊于笔者所在医院门诊,诊断“抑郁症”,先后予喹硫平片(担心引起心动过速未服)、文拉法辛缓释胶囊37.5mg/d(因失眠加重、出汗多自行停药)、曲唑酮片25mg/d(因自觉出汗多,害怕的感觉更明显,怕吵,皮肤发热自行停药)、奥沙西泮片45mg/d、阿普唑仑片0.4mg/d、艾司唑仑片2mg/d治疗。因总是无法耐受药物不良反应自行停药或经常要求医生给予换药,病情时好时坏。

2010年就诊北京某中医医院,予氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新)1粒/d及中药(具体不详)治疗,病情好转。但因出现口干舌裂而停用氟哌噻吨美利曲辛片,仅服用氯硝西泮片2mg/d维持治疗,病情总体平稳,生活如病前。

2017年底患者体检发现空腹血糖偏高,门诊就诊嘱其糖尿病饮食、适当增加运动等,未予用药,同期患者老伴做白内障手术、女儿患甲亢,患者担心家人病情,开始越发紧张,不敢吃东西,因而2~3天无便意,患者自行服用各种通便药,又因过量服用而腹泻,但一旦停用通便药又出现排便困难,如此反复。患者开始担心自己的胃肠出问题,就诊综合医院消化内科,行相关检查均未发现异常,医生建议就诊心理科。患者当时表现心情差,活动减少,不愿见人,在家不爱说话,不理人;怕吵,心烦;伴背部灼烧感、疼痛,出汗多,怕热;食欲差,只能勉强吃平时1/3的饭量,消瘦;睡眠差,入睡困难,早醒。2017年至2019年上半年均在北京某中医院就诊治疗,曾先后予“舍曲林片、帕罗西汀片、艾司西酞普兰片、氟伏沙 明片、氟西汀片”治疗,均以低剂量起始治疗,在加量过程中因不能耐受而停换药,病情时好时坏。2019年7月就诊于笔者所在医院门诊,诊断“抑郁症”,予阿戈美拉汀片日高量50mg,因恶心呕吐停药,换用度洛西汀肠溶片日高量20mg治疗,联合舒必利片日高量50mg、氯硝西泮片日高量2mg,病情无明显改善。为求进一步治疗,于2019年8月21日收入院。发病以来,否认高热昏迷抽搐等表现,否认自杀自伤、冲动伤人等言行。否认出现情感高涨、活动增多、精力充沛、睡眠需要减少等表现。近1个月体重下降约4kg;食欲一般,因患糖尿病,严格控制饮食,特别注意少糖、少油、少主食,多食蔬菜;便秘明显,2~3天需用开塞露;睡眠差,服药情况下睡2~3小时。

(一)辅助检查

血、尿、便常规、甲状腺功能正常。生化:白蛋白37.4g/L,余大致正常。激素六项:泌乳素(PRL)2 065μIU/ml,余大致正常。乙肝、丙肝、梅毒、HIV相关检测阴性。电解质:Na+ 132.6mmol/L,Cl- 93.9mmol/L。威斯康星卡片分类测验(WCST)提示逻辑分析与认知执行功能水平可能中度降低。脑电地形图:边缘状态。头颅MRI提示脑白质脱髓鞘,脑内散在腔隙灶,双侧海马萎缩,脑萎缩可能,垂体信号可疑稍欠均匀;鞍区MRI提示垂体信号可疑稍欠均匀。睡眠呼吸监测提示存在重复周期性肢体运动。药物基因检测建议按说明书使用艾司西酞普兰。焦虑自评量表(SAS)提示正常。症状自评量表SCL-90在正常范围。抑郁自评量表(SDS)提示重度抑郁状态。

(二)查体及神经系统检查

神清,生命体征平稳,消瘦体型。双侧瞳孔等大等圆,直径约3mm,对光反射灵敏。心律齐,未闻及明显心脏杂音。双肺呼吸音清,未闻及明显干湿性啰音。腹平软,略呈凹状腹,未查及肠鸣音亢进或减弱。双下肢静脉曲张。余查体未见明显阳性体征。

(三)精神检查

意识清晰,定向力完整,接触被动,检查合作。语速、语量适中,语调低沉,详述病史,思维逻辑正常。未查及幻觉妄想内容。存在抑郁综合征表现,心情差、对什么都不感兴趣;担心的事情很多,比如药物不良反应、该不该用通便药等;有时悲观,觉得活着是一种煎熬,但是为了家人没有不想活的想法;自信心下降,自我评价低,觉得拖累家人,不愿让人看见自己现在的状态;对声音敏感,容易烦躁,怕吵;心慌。自诉服药后有后背和腹部皮肤灼烧感、夜间盗汗等,偶感肌肉紧张,全身疼痛。情感反应协调,表情愁苦,皱眉,谈话过程中紧张、流汗。自觉记忆力不如从前,注意力不如从前,粗测智能正常。意志行为减退,不愿见人,不想说话,什么事都不愿做。因有糖尿病每日锻炼也是被动去的。自知力存在。

(四)诊断

1.复发性抑郁障碍,目前为不伴有精神病性症状的重度发作

2.睡眠障碍

3.2型糖尿病

4.便秘

5.电解质紊乱

6.营养不良

(五)治疗经过

患者入院后继续门诊治疗方案,予度洛西汀肠溶片加量至30mg/d,联合舒必利片50mg/d、氯硝西泮片2mg/d。后因患者出现排尿困难而减停度洛西汀肠溶片,换用阿戈美拉汀片12.5mg/d起始抗抑郁治疗。换药后情绪睡眠有所改善,但患者感到恶心、腹胀。根据药物基因检测结果逐渐减停阿戈美拉汀,换用艾司西酞普兰片日高量15mg。同时出现出汗、手抖、口干、乏力等不良反应,但患者能耐受。住院期间联合MECT治疗,共8次,每周1~2次,治疗后出现近记忆下降,增加出院诊断:轻度认知障碍。另外,患者营养不良、电解质紊乱,入院后 予肠内营养液纠正电解质紊乱,改善营养状态等治疗。住院1个月余,患者经过治疗情绪明显好转,兴趣减退、精力体力下降等表现有所改善,食欲恢复正常,睡眠较好。

(六)随访

出院3个月后随访,患者记忆力减退较出院时略有改善,但远期、近期记忆力仍有部分损害,如无法回忆自己出院日期、无法说出以往熟悉的演员名字、以前发生的事情也部分不能回忆。情绪总体平稳,表情较出院时自然,没那么呆滞,每天需要家人陪伴,无单独外出的经历。每天可在家人陪同下外出散步,步态欠稳。个人卫生生活仍需协助。目前口服艾司西酞普兰、氯硝西泮片、喹硫平片、右佐匹克隆片治疗,定期到笔者所在医院门诊就诊。服药后出汗较多,后背烧灼感,睡眠仍时好时坏。便秘严重,经常几天没有便意,腹胀,觉得无力排气,排便仍需借助各种通便药。手抖、心慌。糖尿病治疗仍以饮食控制为主,自行严格控制饮食,严格计算饭量及热量等,未规律监测血糖。

不分老幼,抑郁症患者中总有一部分人经过正规的抗抑郁治疗,却不能取得满意的疗效。STAR*D研究告诉我们,即使经过了几轮的抗抑郁治疗,无论是换药还是加药,最终获得临床痊愈的患者只有67%。还有约1/3患者,要么疗效不佳(抑郁症状评估量表减分率<50%),要么根本不起效(量表减分率<30%)。有研究提示,对抗抑郁治疗不起效[有人称之为难治性抑郁(refractory depression),或治疗抵抗性抑郁(treatment resistant depression)]的老年人群多于年轻患者群体。笔者在此想要强调的是,老年期抑郁症的预后其实并没有文献报告的那么悲观,虽然老年期抑郁症患者对抗抑郁药反应不比年轻患者好,但也不会更差。年轻患者由于合并人格障碍或酒药依赖的比例更高,难治患者的比例不见得少。但是,在老年期抑郁症患者中,有一个问题确实比年轻患者多见。这就是对抗抑郁治疗(无论是药物治疗还是物理治疗、心理治疗)的耐受性要差。以本案例为例,F女士服用过的抗抑郁药物不少,但是无论从服用剂量还是服用时间,都没有达到“足量、足疗程”的标准。因此,F女士虽然经过多轮药物更换,其实我们仍然不能把她算作一个经典的“难治性”案例。因为按照所谓难治性抑郁的定义,只有经过两个化学结构不同的抗抑郁剂的足量足疗程治疗后,临床反应仍然不充分的患者,才能被定义为难治性抑郁。

实际上这个定义在老年期抑郁症患者中并不实用。第一,老年患者中,所谓抗抑郁剂的有效治疗剂量有更大的个体差异;第二,老年患者对抗抑郁治疗的反应时间更长。因此,在老年期抑郁症患者中,判断是否接受了“足量足疗程”的抗抑郁剂治疗,其实是不可行的。

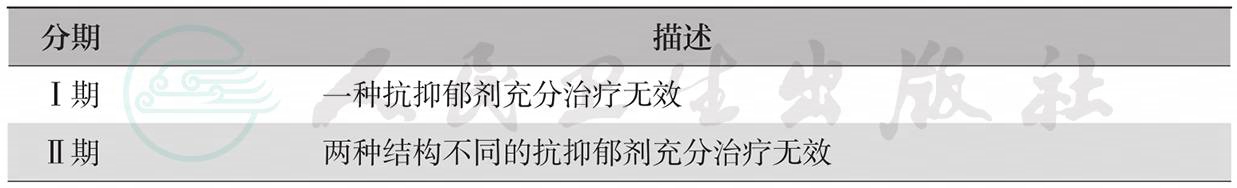

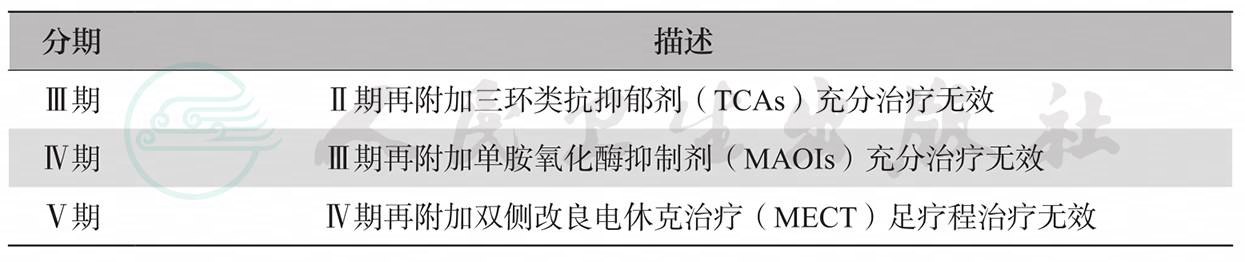

早在1995年,Thase和Rush就提出了对抗抑郁剂治疗抵抗分期的概念(表1)。

表1 抗抑郁剂治疗抵抗分期

续表

可见,所谓难治是一个递进的过程,而“难治性”抑郁症患者,也是一个非常异质性的群体。笔者建议针对老年期抑郁症患者,不宜使用容易使人造成混淆的“难治性”术语,最好使用“治疗困难的老年期抑郁症(treatment-challenging late life depression)”。治疗困难的定义为:首次抗抑郁治疗(包括停药复发后的再次治疗),在4~6周未达到临床显著好转(抑郁症状量表减分率<50%,或医生认为患者未达到明显改善,或患者本人对疗效不满意),无须考虑患者是否对治疗依从(因不能耐受药物不良反应而减量或停药,或因担心药物副作用而拒绝服药或未遵医嘱服药)。

老年期抑郁症病程容易出现迁延化,治疗困难是其中一个原因。治疗困难所导致的病程迁延,会磨损老年患者本人和经治医生的耐心。患者会对抗抑郁治疗的有效性更加疑虑重重,而医生则会因持续的挫败感而迁怒患者或患者家属,进而会损害医患关系。由于我们至今对抑郁症的病因和病理机制不了解,现有的抗抑郁药物从本质上来说仍然是对症治疗,这样在抑郁症人群中存在一定比例的对抗抑郁剂不起反应的患者,不足为奇,老年期抑郁症患者群体也不例外。但是在老年期抑郁症患者中,会出现比较多的患者,因服药不依从导致了治疗困难。这里面的原因可能有以下几点:①由于老年人药代动力学的特点,老年期抑郁症患者对抗抑郁剂的不良反应会更加敏感。有些老年人甚至会出现“超敏”反应,即对远低于治疗剂量的抗抑郁剂都会出现难以耐受的不良反应。例如本案例中的F女士,我们知道文拉法辛最常见的副作用是多汗,但是F女士仅服用了37.5mg,就因多汗而中断治疗。同样,氟哌噻吨美利曲辛片是每片含氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg的复方制剂。其中美利曲辛是三环类抗抑郁剂,有轻度的抗胆碱能作用。F女士就是因为不能耐受其引起的口干而停药。作者也曾见到一位女性老年期抑郁症患者,服用7.5mg米氮平4周,出现白细胞减低;换用艾司西酞普兰2.5mg出现严重的恶心呕吐;加用了1.25mg的奥氮平出现口齿不清。对抗抑郁剂的过度敏感,会让患者对医生任何药物处方都心存疑虑,也让医生在制定治疗方案时畏首畏尾。②老年期抑郁症患者容易对躯体症状过度关注,会夸大抗抑郁剂不良反应造成的不适感,导致依从性变差。躯体不适主诉多,是老年期抑郁症的特点,患者会为此四处求医并接受各种检查和治疗,但这些检查既不能使患者得到满意的医学解释,治疗措施也达不到患者期望的效果。过度关注躯体不适的老年期抑郁症患者,在拿到处方药物的第一反应,是仔仔细细地阅读药物说明书。有部分患者在读毕药物说明书后,就拒绝服药。也有的患者虽然能在劝说下开始药物治疗,但是会把对躯体不适的关注转移到潜在的药物不良反应上,新出现的躯体症状或原有躯体症状的加重,都会被患者解读为药物不良反应。患者最终可能会选择中断治疗,或者拒绝加量,从而导致治疗不依从。

给一位老年期抑郁症患者制定治疗方案,既是个技术活儿,又是个慢功夫。说它是技术活,是因为一个老年精神科医生,必须要有下列知识和能力:①老年医学的基本知识,了解老年人器官功能特点,特别是肝肾功能水平对药物代谢的影响;②临床药理学基本知识,了解肝脏细胞色素P450系统、非P450系统(P-糖蛋白、肾脏排泄与再吸收、葡萄糖醛酸转移酶、血浆白蛋白)以及药效学(中枢或外周受体的协同作用)在精神药物与其他药物(包括酒精、咖啡等精神活性物质)共同使用时药物浓度、药物效应的改变;③老年期抑郁症患者既往人格特点,应对方式,家庭人际动力学的评估能力;④对患者进行健康教育,与患者和家属沟通病情、达成治疗决策的能力。说它是慢功夫,是指医生在对老年期抑郁症患者的诊疗过程中,一定不能急于求成,也不要一开始就给患者一些不切实际的预期。老年期精神障碍患者的普遍用药原则是:低剂量起始,缓慢加量。老年期抑郁症的治疗也不例外。笔者曾以5mg米氮平(30mg剂型的1/6)以及2.5mg艾司西酞普兰(10mg剂型的1/4)作为敏感患者的起始剂量。同时,在固定剂量治疗的疗程要适当长一些,有的患者可能要等8周甚至12周才能保证疗程充分。当然,血药浓度监测或药物基因检测会给医生提供一些有用的信息,有助于选择合适的药物、确定合适的治疗剂量。

物理治疗在那些对药物不良反应极端敏感的个案中显示出优势。改良电休克治疗当然是治疗老年期抑郁症的不二之选,尤其是对那些药物疗效不佳或耐受性不好的患者。对于已有认知损害的老年期抑郁症患者,磁休克治疗(magnetic seizure therapy,MST)可以是个替代方法,目前其治疗参数还在探索当中。重复经颅磁刺激以及它的一些改良技术,已证明对抑郁症的疗效和安全性。迷走神经刺激术与深部脑刺激治疗抑郁症,国内仍然处于研究阶段,但是即使证明安全有效,治疗花费可能是临床上普及使用的主要掣肘。

心理治疗即使不能作为老年期抑郁症的单独疗法,至少也应该成为合并治疗。但是老年精神科医生很少受到过心理治疗的系统培训,而心理治疗师对治疗老年患者又缺乏兴趣。我国的老年期抑郁障碍诊疗专家共识里曾列举了“支持性心理治疗、认知行为治疗、问题解决治疗、人际关系治疗、行为激活治疗、生命回顾治疗以及正念治疗”等常用于老年人的心理治疗方法,可惜都缺少本土的研究证据。

即使医生没有经过任何心理治疗的培训,至少有一个心理干预是在治疗老年期抑郁症患者中必须要做的,那就是“保证、保证、再保证”。老年期抑郁症患者有时就像悬吊在百丈悬崖边上的坠崖者,明知道自己正在向崖底坠去,但是又抱着一丝希望能够获救。而医生的保证恰如抛过来的救生绳,不一定能拉起所有人,但是至少有一部分患者会紧紧抓住,避免了跌落悬崖的命运。