L先生,73岁,汉族,河北人,高中文化。近2个月来渐出现体感异常及怪异解释,伴自伤和离奇言行。

精神障碍家族史阳性,哥哥患有“癫痫”,曾先后口服托吡酯、苯妥英钠、奥卡西平等治疗,目前仍有不定期的癫痫小发作,具体不详。患者既往体健。否认食物、药物过敏史。个人史:胞4行2,患者出生于北京,不久后父亲工作调动至地方某机关单位工作,期间与地方某女子产生婚外恋,并育有1子。此后患者及兄弟姐妹跟随母亲回河北农村生活,从此也与父亲少有往来。患者生长发育如同龄人。适龄上学,顺读至高中毕业。患者一直在河北老家务农。25岁结婚,婚后夫妻关系好。育有1子3女,子女及配偶体健。病前性格外向,性子急,敏感,善于交往,朋友多。无特殊兴趣爱好。吸烟50余年,每天20~30支。否认饮酒嗜好。否认其他精神活性物质滥用史。

L先生于2019年8月初首次发病。起初无明显诱因出现咽喉部异物感,呈持续性,与吞咽进食无明显关系,但与心情有关,在异物感明显时会出现爱发脾气、坐立不安、烦躁等表现。后渐渐出现见肉就恶心,原来很爱吃肉,现在变成素食者。曾在当地耳鼻喉、消化内科就诊,先后行喉镜、胃镜等相关检查均未发现明显异常,因此未予药物治疗。1个月后病情加重,开始出现一些奇怪的想法,让人难以置信。比如认为自己的嗓子里有两个喉咙;身上不时有类似虫子的东西游走,想要抢自己的食物吃。也逐渐出现一些怪异的行为,让人难以理解。比如突然想要用牙签、螺丝刀等尖锐物体扎自己的手臂,边扎边说“我扎到你了吧?”;手里常拿着葫芦念念有词说“我这儿有个宝葫芦,太上老君驾到,你们都跪下!”;凌晨不睡觉,不停烧香拜佛;拿着斧头、铁钳在院子里乱敲,称自己在打“蛇精”;有时嘴里含着一口水长达数小时不下咽,称自己要“修仙”,家里有好多“神仙”;有时还会不停地绕电线,绕卫生纸等。情绪不稳定,喜怒无常。时而突然暴躁易怒,时而突然因小事哭泣,称自己是担心“老伴不知道能不能吃到好吃的,孙子会不会受苦”等。家人欲带患者至医院就诊,但患者认为医院会把自己的“功力”吸走,不肯就医。在哄骗下于2019年10月至笔者所在医院住院治疗。否认近期高热昏迷抽搐等表现。否认近期有活动增多、精力充沛、挥霍等躁狂表现。否认近期有情绪低落、精力体力下降、兴趣下降等抑郁表现。

(一)躯体及神经系统检查

意识清晰,生命体征平稳。检查尚能配合。在家人陪同下自动步入病房。双侧瞳孔等大等圆,直径约3mm,对光反射灵敏。心律齐,心脏未闻及明显杂音。双肺呼吸音清,未闻及明显干湿性啰音。腹部平软,无压痛反跳痛,未触及明显包块,未查及肠鸣音亢进或减弱。双侧巴宾斯基征阴性,脑膜刺激征阴性。四肢肌力及肌张力正常。

(二)精神检查

意识清晰,定向力完整。接触主动,语速偏快,语量多。可查及大量夸大妄想,存在大量真性言语性幻听、假性幻听。如患者诉自己是领导人的“化身”,认为护士喊自己吃药的行为不礼貌,凭什么让自己排队;能听到领导人和自己说话,具体说话内容不愿多说;耳朵里总有苍蝇、蚊子的声音,但找不到;领导人想抽烟,就通过自己来抽,自己的嘴巴就会动,得一连抽3根领导人才会满足;坚信自己有两个喉咙,其中有一个开口在右侧牙齿后边,自己使劲咬住能把它闭合,或者吃卫生纸把它堵住;坚信自己体内有条龙,把自己的食物吃掉了。自我感觉良好,自我评价高,诉自己脑子很好使,过目不忘,觉得饭菜不好吃,没有自己做得好。情绪不稳,交谈时有时突然暴跳如雷,有时又突然流眼泪。否认自杀自伤观念及行为。入院后暂未观察到冲动言行。自知力不存在。

(三)辅助检查

血、尿、便常规、生化、甲状腺功能未见明显异常。乙肝、丙肝、梅毒、HIV相关检查阴性。心电图大致正常。脑电地形图大致正常。头颅MRI:脑白质脱髓鞘,脑内散在腔隙灶,额窦、双侧筛窦及左侧上颌窦炎。心理测验:威斯康星卡片分类测验提示逻辑分析与认知执行功能水平可能中度降低。

(四)入院诊断

1.伴有精神病性症状的躁狂发作?

2.精神分裂症?

3.器质性精神障碍?

(五)治疗

入院后予奥氮平1. 25mg/d起始,逐步增加至12.5mg/d。治疗期间未出现明显药物不良反应。入院1周时,患者言语量、语速渐恢复正常,夸大妄想及幻听等症状部分动摇。入院第3周,患者病情基本好转,恢复如病前。出院时精神检查:意识清楚,定向力完整。接触良好,语速、语量适中。夸大妄想及幻听基本消失。患者自诉喉咙好多了,只是还有点不舒服,但不影响进食。解释说之所以认为领导人在自己家,是因为家里挂着领导人的画像。自知力不存在。

出院1个月后电话随访,患者已回老家生活,由家属门诊代取药。据家属反应,患者目前自知力恢复,承认自己之前“脑子混乱、不正常”,谈及那段时间的表现显得有些羞愧,能接受药物治疗,目前奥氮平每晚12.5mg。因服药后睡眠时间较病前有所增加,白天略显困倦,近1个月体重增加5kg左右,对药物有所抵触,需家人督促。出院后变得沉默,很少主动与家人聊天。交谈时有问能答,对答切题,思维连贯,未发现明显的反应迟缓。未见幻觉妄想等精神病性症状。情绪总体平稳,未见冲动伤人、自伤言行。生活基本能自理。能帮助做简单的家务,如照看孙子、做饭等。

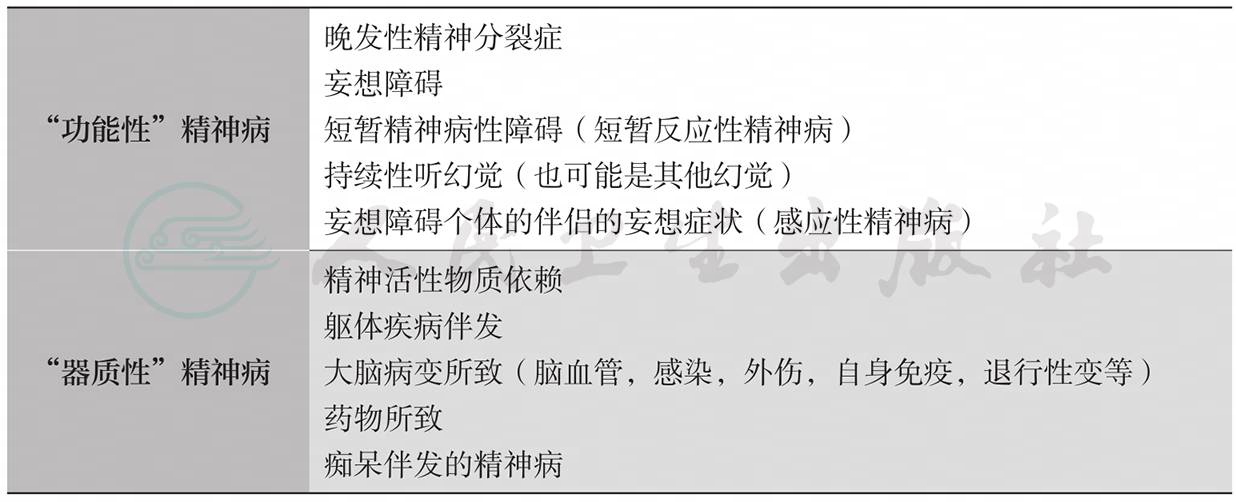

诊断老年期的精神病,第一要务是要判断精神病发作是否由“器质性”原因所致,约有一半的老年期精神病是“器质性”的(表1)。同时还要除外伴有精神病症状的情感障碍,有些老年期抑郁症患者会有丰富而突出的精神病性症状,往往会掩盖其情感症状,需要医生结合病史,再仔细地精神检查后予以鉴别。此外,还有一部分老年期的精神病是由早发的精神分裂症(多起病于青少年)或妄想障碍(多起病于中年)迁延而来,由于病情未愈或反复,最终由老年精神科医生接诊。针对L先生的案例,我们在这里仅仅讨论首发于老年期的“功能性”精神病,特别是老年期精神分裂症。

表1 首发于老年期的精神病

| “功能性”精神病 晚发性精神分裂症 妄想障碍 短暂精神病性障碍(短暂反应性精神病) 持续性听幻觉(也可能是其他幻觉) 妄想障碍个体的伴侣的妄想症状(感应性精神病) | |

| “器质性”精神病 | 精神活性物质依赖 躯体疾病伴发 大脑病变所致(脑血管,感染,外伤,自身免疫,退行性变等) 药物所致 痴呆伴 发的精神病 |

Kraepelin所命名的“ 早发性痴呆”是指在青少年中出现的一种预后很差的精神障碍。但随后克雷丕林发现还有一些患者起病较晚,进展较慢,为了强调差异性,克雷丕林曾专门为这些患者创造了一个名词—“paraphrenia”,国内一般翻译为妄想痴呆。此后,早发 性痴呆被Bleuler改为精神分裂症。1948年,Bleuler的儿子提出了晚发性精神分裂症(late-onset schizophrenia)的概念,特指在40岁之后起病的精神病,他认为,这些患者当中,一多半焦虑、抑郁色彩突出,有时还会出现意识混浊、激越甚至紧张性行为,人格和智力活动保持良好,十分像克雷丕林描述的妄想痴呆,但是为了跟自己的父亲保持一致,他使用了“paraphrenia-like state(妄想痴呆样状态)”这样一个暧昧不清的词汇;同时他认为,在40岁之后起病的患者中,只有一小半症状上与青少年起病的精神分裂症没有区别。随后英国的精神科医生将60岁后起病的精神病发作命名为“late paraphrenia(晚发性妄想痴呆)”。而美国的精神科医生坚持称这类患者为老年期发作的精神分裂症。1978年出版的ICD-9修订版,曾出现过“involutional paraphrenia(更年期妄想痴呆)”这样的诊断名词。1980年出版的DSM-Ⅲ,在精神分裂症诊断条目中,特意对起病年龄做了限制:起病年龄不能大于45岁,这些都反映了国际学术界对于起病较晚的精神分裂症是否与早发的精神分裂症是一个疾病实体,是有保留的。

自ICD-10和DSM-Ⅳ起,精神分裂症的诊断不再受起病年龄限制,同时妄想痴呆这个词汇从专业文献中消失了,只有在讲到精神病学历史时才会提到。精神分裂症的诊断没有年龄限制,这样当然会提高诊断的一致性。但是并没有解决老年精神科实践中,如何对老年期首发的精神病做更加细致区分的疑问。而这种区分,无论对制定治疗方案、估计预后和制定长期随访计划,都是必要的。

结合L先生的案例,他起病还应该算是比较急的,幻觉与妄想都比较突出,因此我们无法用单一的“幻觉症”或“妄想障碍”来概括患者的完整临床相。同时患者的日常行为受到幻觉和妄想的困扰比较严重,并伴有强烈的情感色彩,以致医生需要考虑与情感障碍的鉴别。但是患者的情感变化与幻觉妄想内容息息相关,缺乏情感作为原发驱动力的配套症状。对抗精神病药物反应良好,精神病性症状消失较快。

我们尝试归纳一下老年期首发的精神病某一“亚型”的特点,寄期望于广大老年科医生对此深入研究,看看将来能否将其从“老年期精神分裂症”中剥离出来,形成一个独立的诊断实体。特点包括:①没有精神障碍家族史;②女性偏多;③起病前多有心理社会因素,起病较急;④幻觉妄想症状鲜明,以致患者出现“浸入式体验”;⑤情感色彩鲜明,人格保持完好,认知功能损害不突出;⑥对抗精神病药物反应良好,总体预后较好。