患者女性,64岁,小学学历,既往经商,入院前无工作,与丈夫同住。因“心情差、坐立难安1年,自缢后记忆减退2个月”就诊。

2018年患者在其哥哥去世后心情差,整日闷闷不乐,对什么事情都提不起兴趣,懒动,忧心忡忡,尿频,常有腹部不适感,自觉腹部胀痛,连续1个月余腹泻,严重时一天腹泻数次,家人带其到综合医院消化科诊治,行胃镜、肠镜等检查未发现异常。2019年3月,患者在家中趁家人不备服用毒鼠药(具体成分不详)并割腕企图自杀,家人及时发现并将其送入当地某综合医院就诊,诊断为“不伴有精神病性症状的抑郁发作”,住院治疗1个月余,住院期间予艾司西酞普兰20mg/d合并米氮平15mg/d,出院后患者病情有所改善,坚持规律服药,但仍担心自己健康情况,并有尿频、腹胀、大便次数多等表现。2019年6月某日下午,患者听见有人在耳边说“你死了你家人就能好了”,便留了遗书然后用鞋带自缢。约10分钟后被家人发现,当时呼之不应,约30分钟后被家人送达当地某医院,急诊ICU诊断“自缢、缺氧缺血性脑病”,ICU病历显示患者当时处于昏迷状态,格拉斯哥评分(GCS)6分,瞳孔散大、对光反射消失,立即给予冰床、冰帽及气管插管处理及相应抢救措施,患者于入院后第3日意识状态转清,撤冰床及冰帽及呼吸机,第7日拔气管插管,住院27天后出院,出院诊断“自缢、缺血缺氧性脑病、肺部感染、声带麻痹、抑郁状态、颈部软组织损伤”。出院时情况:生命体征平稳,声音沙哑,仍有情绪低落。出院后一直坚持服用艾司西酞普兰20mg/d及米氮平15mg/d治疗。丈夫发现患者逐渐出现记忆力减退,不记得儿子去了英国,有时不认识女儿,称看见死去的家人,称去世的大哥活着。自责,称什么事都不会做,拖累了家人,偶有对丈夫说“我不如死了”等消极言语,为防范患者再次出现自杀行为,2019年9月家人将其送入笔者所在医院住院治疗。

(一)精神检查

患者意识清晰,人物及地点定向可,时间定向差,接触合作,声音嘶哑,言语流利,对答切题,引出内感性不适,称总感觉肚子不舒服,里面充满了东西,故反复如厕;引出既往存在言语性幻听,承认曾经听到过“你的病又治不好,又拖累家人,不如去死”,否认近期再有类似声音;引出抑郁症状群:情绪低落,自罪、自责突出,诉“心情不好,想哭,有很多的烦心事”,追问其原因称“因为身体不好,病也看不好”,仍有自杀观念,称自己拖累了家人,不想活了,但说不出具体的自杀方式;存在焦虑情绪:观察到患者有坐立不安,一会儿起来一会儿坐下,自诉身体不舒服,不能详细描述,反复如厕每日数十次;存在智能下降,远近记忆减退,忘记自己曾自缢过,称大哥、母亲(已经去世)还活着,要一起过节,称自己家里的出租房租金等着收回(实际已经收回),注意不能集中;意志活动减退;自知力不全,认为自己有病,但说不出自己哪些方面不正常,不愿意住院,劝说下可以配合。体格检查可见患者颈部有一约5cm的陈旧性半环形勒痕,右手腕部内侧可见一约4cm的横形陈旧性瘢痕。

(二)辅助检查

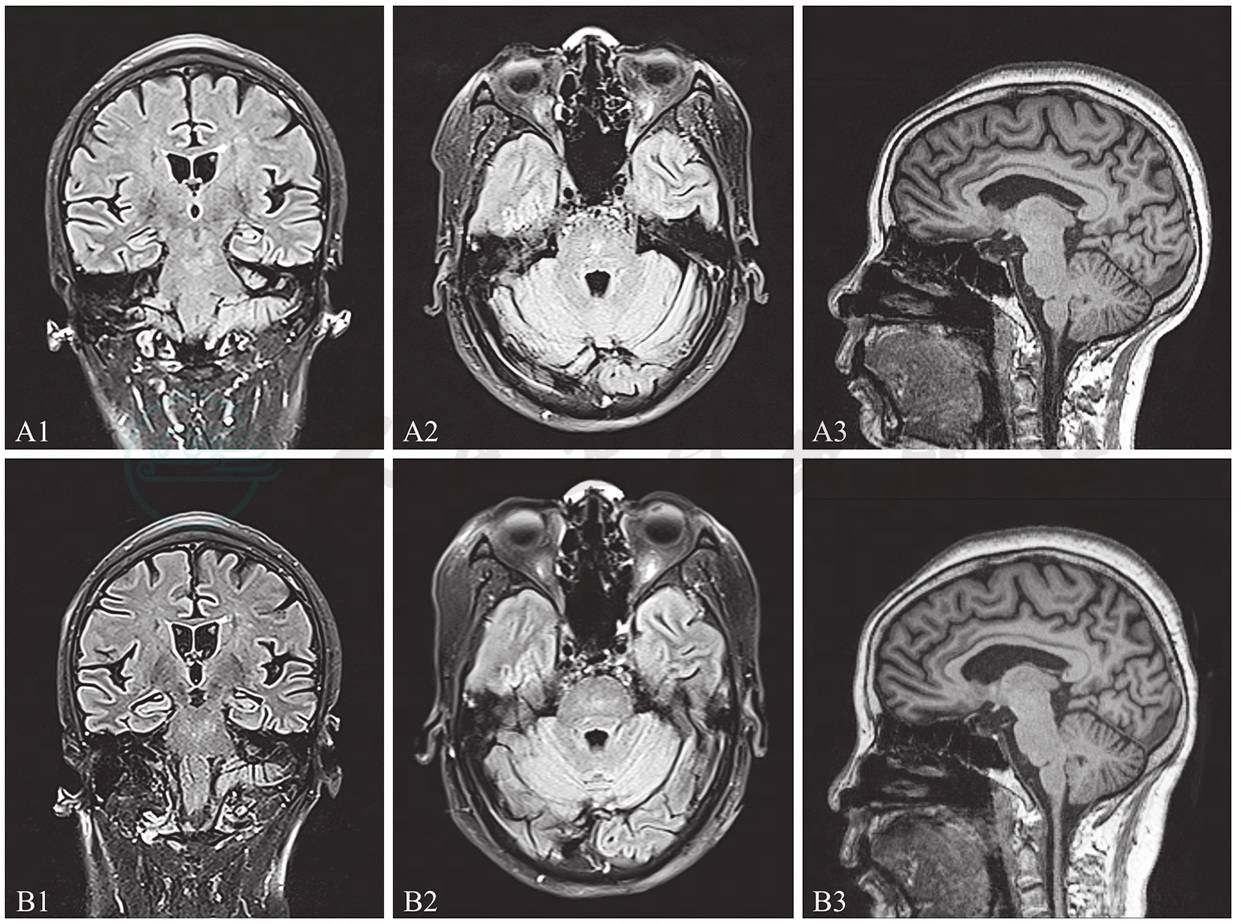

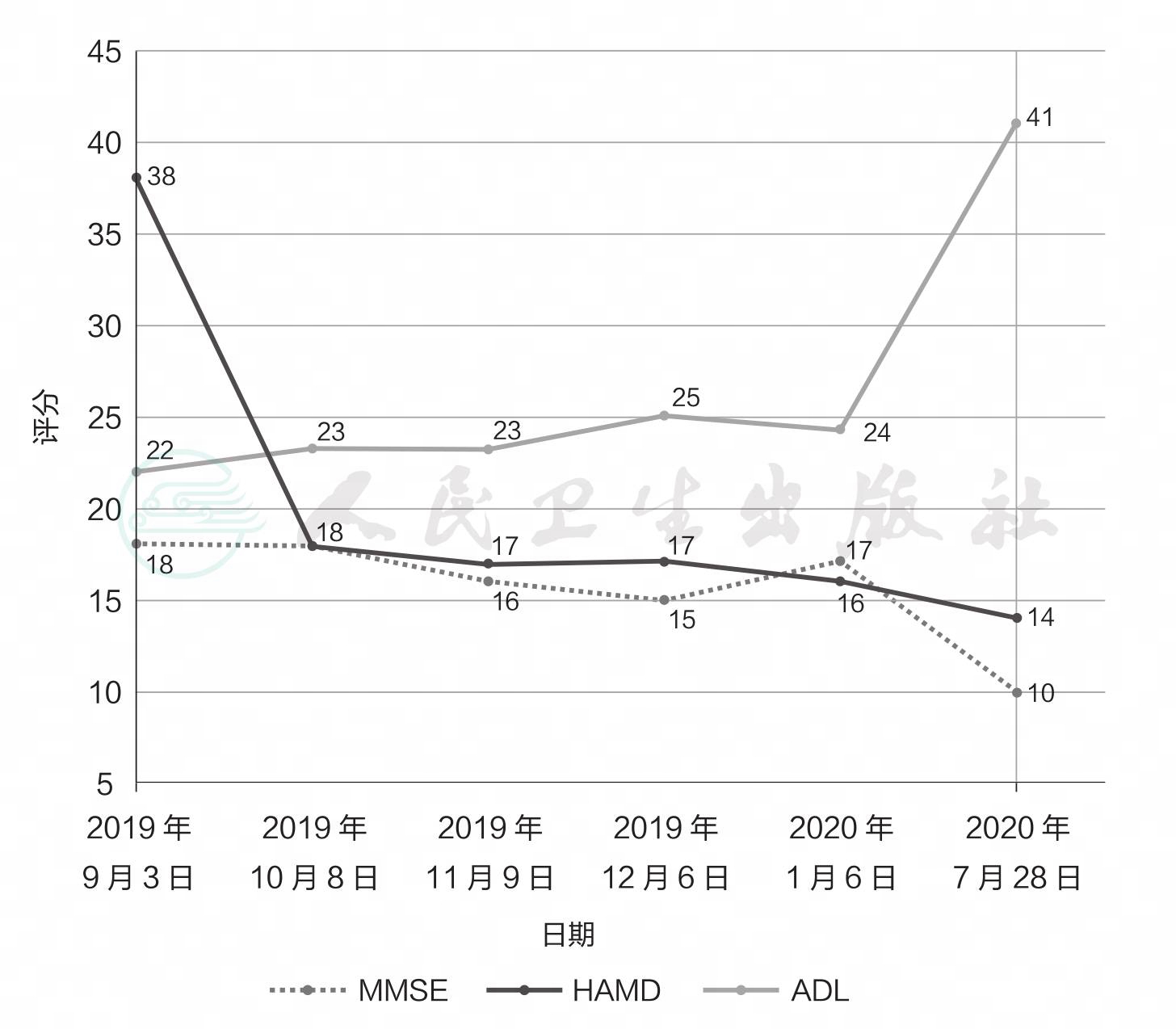

脑电图示界限性脑电图,未见尖棘波及慢波;头颅CT提示:基底节区多发小斑点状低密度灶,双侧部分脑沟、脑裂增宽,以额叶为著。2019年9月头颅MRI提示:额叶脑沟稍增宽;脑干异常信号,考虑梗塞或缺血灶可能;双侧基底节区多发信号改变,考虑血管间隙;双侧额叶少许脑白质高信号,考虑脑白质变性。2019年11月复查头颅MRI提示:额叶脑沟增宽;脑干异常信号,考虑梗塞或缺血灶可能;双侧额叶少许脑白质高信号,考虑脑白质变性(图1)。红外热成像结果提示脑血流活动异常。眼动测定结果提示NEF正常,RSS偏低,提示记忆提取能力、感知执行能力下降。2019年9月MMSE评分18分,HAMD(24项版本)评分38分。血常规、血生化、尿粪常规等检验结果未见异常。

(三)诊断

1.复发性抑郁障碍,目前为不伴有精神病性症状的重度发作

2.缺血缺氧性脑病

图1 患者头颅MRI变化

注:A1~A3.患者2019年9月头颅MRI示脉络膜裂、侧脑室颞角宽度增宽、海马高度下降、楔前叶萎缩;B1~B3.患者2020年7月头颅MRI示脉络膜裂、侧脑室颞角宽度较前增宽、海马高度进一步下降、楔前叶萎缩。与2019年相比,2020年患者内侧颞叶海马萎缩加重。

(四)治疗经过

1.改善情绪症状

患者足量服用1年艾司西酞普兰20mg/d疗效不佳,换用对躯体不适症状改善较为明显的5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)类抗抑郁剂盐酸度洛西汀肠溶片60mg/d口服;考虑患者持续存在自杀观念,合并MECT治疗,但MECT治疗5次时患者反复找机会想出去,情绪不稳定,显焦虑烦躁,不停地想上厕所,无故翻越床边栏杆,不配合输液,夜眠差,记忆力明显下降,故在第7次后停用。维持盐酸度洛西汀60mg/d并加用喹硫平25mg/d治疗。治疗一段时间后患者情绪较前有所改善,偶可见面露笑容,主动言语增多,未再诉有自杀及轻生想法,焦虑、反复上厕所的情况持续存在。针对焦虑情况加用奥沙西泮治疗,患者如厕次数有减少。患者情绪症状变化可见于表1,HAMD评分变化见图2。

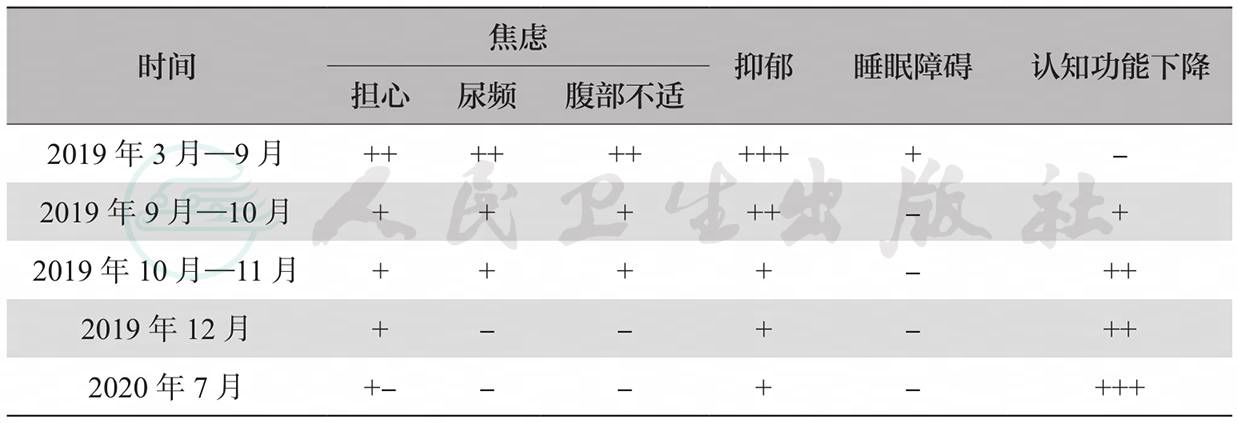

表1 患者症状演变示意表

注:“+”~“+++”表示症状由轻到重;“-”表示无症状。

| 时间 焦虑 抑郁 睡眠障碍 认知功能下降 担心 尿频 腹部不适 |

| 2019年3月—9月 ++ ++ ++ +++ + - 2019年9月—10月 + + + ++ - + 2019年10月—11月 + + + + - ++ 2019年12月 + - - + - ++ 2020年7月 +- - - + - +++ |

图2 患者住院治疗期间MMSE和HAMD评分变化

2.改善脑缺血缺氧

患者头颅CT及MRI均提示存在多发腔隙性脑梗死,给予银杏二萜内酯葡胺静脉滴注改善脑循环。治疗约2个月后患者情绪症状不再突出,2019年11月复评HAMD评分为17分;而认知症状较前加重,复评MMSE评分降至16分。日常交流中错构、虚构内容突出。记忆、分析理解能力均减退。考虑患者病情进展与“缺血缺氧性脑病”存在明确时间关系。但针对缺血缺氧性脑病的治疗目前少有理想治疗手段,故针对患者情况选用纳洛酮静滴促醒治疗。纳洛酮注射液0.4mg每日1次静滴2周后,病情趋于平稳,记忆仍较差,错构、虚构情况较前好转。认知功能改变可见于表1,MMSE评分变化见图2。

3.物理治疗及康复治疗

患者入院后针对其频繁排尿情况,予膀胱肌肉电刺激治疗以改善其膀胱功能;为改善患者抑郁症状及认知障碍,计划予脑功能、脑反射及重复经颅磁刺激治疗(rTMS),但患者对治疗配合度欠佳而 中断。予对焦虑症状改善较为有效的生物反馈疗法及心理适应性训练,并予一般康复训练促进康复。

(五)出院情况

住院治疗4个月余,抑郁情绪较前明显好转(HAMD评分从38分降至16分),认知功能持续下降(MMSE评分从18分降至15分),未再诉有自杀及轻生想法后,家人考虑病情稳定将其接回家中治疗。

(六)随访

患者出院后与其丈夫同住,由其丈夫定期来院反映病情和取药,患者坚持规律服药,口服度洛西汀120mg/d,后因虚构、错构基础上产生短暂、波动性的精神病性症状(如时有被害、被窃妄想,称有人偷了自己的药,将自己药换成冰块让自己吃完后周身不适),加用奥氮平10mg/d。初期仍偶有焦虑表现,如上厕所较多等,后期融入家庭生活后,抑郁情绪较前进一步改善,面带微笑,帮忙操持家务,偶尔与家人一同外出买菜,可以参与家人一起打牌,知道关心保姆;认知方面:近记忆损害,偶有不记得自己的话或忘记自己吃过饭了,打牌可以计算自己输赢,仍有虚构,称自己的哥哥还活着等。

2020年7月复诊时,患者自己及家人均认为情绪较前好转,未再有尿频、腹部不适及反复担忧等焦虑表现,发生开心的事情时有相应情感体验,未再见消极言行,认知功能衰退较为明显,定向差,记忆减退,偶有不认识家人及错构、虚构表现,症状变化见表10-1。与2019年9月各项辅助检查相比较,有以下变化:

1.事件相关电位 P300及N400轻度异常;眼动测定结果:NEF和RSS偏低,提示记忆编码能力、注意力、主动探索能力、记忆提取能力、感知执行能力下降、注意力和即时记忆力均出现异常。

2.头颅MRI 楔前叶萎缩,脉络膜裂、侧脑室颞角宽度增宽、海马高度进一步下降(图1),结果显示,楔前叶萎缩,海马萎缩加重。

3.HAMD(24项版本)评分14分,MMSE评分10分,注意、计算、回忆能力维度评分较前减少。结果显示,目前患者轻度抑郁情绪,认知功能损害却达中度。提示,随访评估结果可见,随着治疗时间延长,抑郁情绪逐渐缓解,而认知损害却持续加重。

本例患者存在明确、持续2年的重度抑郁发作,自缢致昏迷后出现记忆下降、虚构等认知损害,入院后发现其存在抑郁情绪和以记忆为主的认知功能障碍。那么,认知损害是抑郁障碍引起的假性痴呆?还是缺血缺氧性脑病引起的认知损害?

缺血缺氧性脑病是指由于多种原因引起脑血流下降到低于10~15ml/(100g·min)而引起的脑损伤,原因包括心脏骤停、窒息、低血压、失血、低血糖等。而造成成人缺血缺氧性脑病的一大重要因素即为自缢。美国以悬挂、自缢方式自杀致死在自杀相关死亡中占比23.5%,在全美居第2位。我国以往研究显示,精神障碍住院患者自杀致死者中35.7%~38.1%死于自缢,社区人群中自缢致死占所有自杀手段的30.4%。此类患者送至急诊时多为昏迷状态,多数患者自缢并不是直接死亡原因,更多 的可能为缺血再灌注所造成的损伤,其主要的病理机制是脑神经元缺血再灌注(ischemia reperfusion,IR)造成神经损伤。IR损伤是指大脑局部缺血后血液供应恢复后的一段时间里组织损伤加重的病理现象。研究表明,心搏骤停、格拉斯哥昏迷指数(GCS)≤5、悬挂时间较长的患者预后差。缺血性脑病的临床症状与缺血的严重程度和持续时间有关,在明确的脑组织缺氧史后出现意识障碍、精神障碍或癫痫发作等症状,意识恢复后多遗留有不同程度的认知功能减退,包括记忆力、计算力、定向力等的损害,且药物治疗或认知功能训练效果较差。

抑郁障碍是一种常见的精神障碍,以持续的情绪低落为主要特征。目前越来越多的证据表明抑郁障碍患者存在认知功能障碍,如注意、学习与记忆、执行功能障碍等。在老年患者中,抑郁可出现“痴呆”表现,多称之为“假性痴呆”或“抑郁性痴呆”。该种认知障碍具有可逆性,且与器质性痴呆有别。临床常用“抑郁性痴呆综合征(dementia syndrome of depression,DSD)”描述。DSD一般起病较急,多有情感障碍病史,抑郁体验突出,有特征性睡眠障碍,行为衰退与认知衰退程度不符。抗抑郁治疗后患者大部分认知功能障碍得到明显改善,如执行功能、工作记忆、注意力障碍等。

缺血缺氧性脑病所致认知障碍和DSD的鉴别有以下几点可参考:第一,前者所致认知缺损较为全面,且存在明确的影像学证据。第二,虽二者都急性起病,但缺血缺氧性脑病所致认知损害与缺血缺氧性脑病的致病事件在时间和因果上存在更强的关联;但不乏存在一部分慢性致病因素所致的缺氧缺血性脑病,以及存在老年脑改变(如白质变性、血管性病变)的老年期抑郁症患者。上述患者难以作出准确的鉴别诊断。此时需要临床医生详细采集病史,结合发病时间、致病因素、症状特点、相应脑区影像学改变及临床评估作出综合判断。

本例患者虽然患抑郁障碍2年余,但自缢前并未表现出记忆下降等认知损害,或者说无可被他人识别的认知功能缺陷。患者自缢后出现瞳孔散大、对光反射消失,格拉斯哥评分(GCS)6分,昏迷持续48小时以上,患者经抢救意识恢复。随即急起记忆下降、错构虚构等认知损害且持续缓慢进展,经充分抗抑郁治疗10个月,HAMD评分从38分降至14分,自杀想法消失,心情低落、躯体化症状,如反复如厕、腹部不适,尿频,精神性焦虑和睡眠困难的情况得到改善。MMSE评分从18分降至10分,表现在注意、记忆等领域减退;ADL评分从22分增至41分,表明日常生活能力减退明显,无法独立照料自己。与此同时,患者出现楔前叶萎缩、海马萎缩进一步加重等,提示与认知障碍相关脑区存在神经元损害并进展。大脑缺血缺氧可引起神经细胞膜通透性增加,产生大量氧自由基,继而引起脑细胞损害,脑损害时间过长、程度过深,则不可逆地影响神经系统,这些构成了认知损害的基础。综合上述评估结果,患者存在缺血缺氧性脑病,认知损害突出并持续加重,抑郁症状不突出,故考虑本例认知损害为缺血缺氧性脑病所致认知障碍。

关于缺血缺氧性脑病的治疗方面,目前研究较多的药物为纳洛酮。纳洛酮能清除氧自由基,同时使心排血量增加,改善肺气体交换,从而改善脑缺氧缺血。另外,纳洛酮为特异性阿片受体拮抗药,与分布在脑干等部位的阿片受体结合,能有效阻断内啡肽和脑啡肽等内源性阿片样物质介导的各种效应,除改善循环和呼吸障碍外,还能明显改善脑血流量,增加脑灌注压,使缺氧后的脑血流量重新分布,保证脑干等重要部位的血流供应,减轻脑水肿等症状。既往临床研究发现,应用纳洛酮可增强脑细胞抗缺氧的能力、减轻缺血缺氧性脑病的并发症,越早使用,疗效越好。部分患者可出现迟发性神经元损伤,使用纳洛酮也可起到保护神经元、延缓损伤进展的作用。本例患者于自缢事件3个月后使用纳洛酮治疗2周,治疗结束半月后复评MMSE评分由15分升至17分,支持纳洛酮改善认知功能。随访发现,停用纳洛酮后,MMSE继续下降,提示纳洛酮治疗不能持续改善认知。推测,本例患者在自缢后3个月使用纳洛酮,此时患者可能已经存在不可逆的迟发性神经元损伤,故干预效果不佳。本例后续治疗重点为改善认知损害。部分机制研究提示,红细胞生成素、神经节苷脂、脑源性神经营养因子(BDNF)及NMDA受体拮抗剂等对缺氧缺血性脑病的预后可能有改善。本案例亦可尝试使用上述治疗,以延缓认知损害。

抑郁患者伴自杀行为多见,自缢为大部分患者选择手段,自缢缺血缺氧易造成认知损害,但其症状常被抑郁表现掩盖,故应对自缢昏迷患者早期使用纳洛酮减轻脑缺氧缺血。早期、定期评估认知变化,有利于早期诊断及疾病康复。