一、病例介绍

患者女性,20岁。发病时11岁,小学4年级。

家属反映,患病前患者是个聪明伶俐的优秀学生,成绩好,喜欢画画手工,弹得一手好钢琴。在四年级那年,患者逐渐出现上课注意力不集中,自言自语,自笑,突然大哭,认为自己不是父亲亲生的,猜疑同学议论自己,说她是小偷;在家里和学校的地板上突然打滚,学习成绩明显下降。

门诊拟精神分裂症住院治疗。在住院期间,医生护士观察发现,患者有明显的言语性幻听,每次情感爆发及行为异常均由幻听的声音所致。因为声音骂患者和家人。因患者年龄小,父母上班,故住院期间由爷爷奶奶陪伴。患者父母对医院和医生非常信任,希望找到最佳的治疗方案。鉴于患者在当地已经用过奥氮平治疗,且疗效欠佳,故换用其他抗精神病药物。整个药物治疗过程如下:开始半年先后规范治疗,用过奋乃静(最高24mg/d)、喹硫平(最高750mg/d)、丙戊酸钠(最高1 000mg/d),幻听持续时间较前减少,但依旧每日有幻听所致的情感爆发。之后,换用氟哌啶醇(最高20mg/d)、阿立哌唑(20mg/d)治疗2个月余效果不明显,又换用过利培酮(最高5mg/d)、齐拉西酮(80mg/d)治疗约3个月,均因患者有坐立不安、心慌不适等不良反应,且疗效不明显停用。最后换用氯丙嗪(最高425mg/d)合并丙戊酸钠(600mg/d)治疗,幻听明显减轻,情感爆发明显好转。住院一年,虽然患者残留幻听,但幻听的内容对患者的影响已经不明显,能够控制住自己情绪和行为,药物治疗方案为氯丙嗪300mg/d,苯海索6mg/d;丙戊酸钠600mg/d;住院时间一年半。

住院期间,患者在病房中参加文娱和手工等康复活动。医生觉得患者一直在病房里没事可做,发现她喜欢手工,于是建议她家里人可以带些可以编织的材料给她解解闷,没想到没过几天,医生护士姐姐们都收到了患者的“作品”,而且非常精致。这时候的患者虽然还有幻听,但终于露出笑脸,说:“我不只有幻听,我还会编织”。

于是,患者似乎找到了生活的乐趣。原来一直纠缠着出院,纠缠着见爸爸妈妈,现在着急情绪没了,哭闹行为也少了。有时随着爷爷奶奶请假出去找编织的材料,并且慢慢地也知道有些材料是目前不能带进病房的。医生护士们由于经常收到“惊喜的礼物”,也会送些编织的书籍和给一些建议。由于编织技巧好,患者还会去教别的病友如何编织,特别是小病友,这一套很管用。

患者出院回去后留了一级,继续去上学,父母的心态有了明显的调整,从以前要求成绩名列前茅,每天练琴等,意识到身心健康是第一位的,文化课知识掌握多少是多少,做自己喜欢做的事情。患者喜欢做手工,就让她做手工,手工想学什么就去学。手工做得好了、做得多了,就送给别人。鉴于别人觉得手工作品不错提出要买,于是患者萌发了开店的想法,得到父母支持后,患者目前小店开的也顺利,做着自己喜欢的事情。

出院后,父母对药物维持治疗从不马虎,保证患者坚持服药。目前,患者病情稳定,每半年到医生处随访一次,有时也去病房看看医生护士们,送几个亲手制作的手工艺品。父母在患者出院6年后,征求患者的意见后又生了个妹妹,患者有时还帮助父母照顾妹妹。姐妹和睦相处,一家人幸福生活。目前,患者已出院第9个年头了,读了一个同等学历的专科,经营着自己的手工编织店,还请了帮手,不但卖自己的手工编织,还同时办培训班教人编织,但足够养活自己。现在的患者,服用帕利哌酮缓释片6mg/d,幻听已经基本消失,也已经出落成一个大姑娘了,准备扩大培训班招生。生活在继续,希望也在继续。

二、讨论

本案例诊断明确,治疗属于难治性患者。如何让患者同糖尿病和高血压患者一样,带病正常生活下去,这是我们精神科医生的一个任务。就康复的问题我们做几个点评。

1.坚持服药

精神分裂症的治疗,不复发或者减少复发是治疗的关键。尤其对于年轻的患者,社会功能本来发展就不完善,如何保存原有的社会功能并且在疾病控制的状态下恢复一定的社会功能显得尤为重要。关键就是控制症状,减少复发。因为精神分裂症是一个慢性病,就像高血压、糖尿病一样需要药物的长期控制,只要控制良好,疾病所带来的副作用就少。这个案例里的女孩,虽然发病年龄早,且治疗效果并不是特别理想(出院时还存有少量幻听),但坚持服药,症状逐渐得到控制,不再复发,社会功能得到恢复和发展。其次,良好的家庭支持和督促治疗非常重要,本案中的家人做得很好,患者2007年出院至今,坚持督促服药,症状没有再复发过。

2.技能训练

掌握技能就是掌握谋生的技巧。从患者本身的能力兴趣爱好出发,提供可以支持的渠道。本案中患者发病时还是个小女孩,也没谋生的技能,但她非常喜欢画画和手工。住院时在医院的手工活动中,任何编织、串珠都做的很好。出院后家长顺应孩子喜好,让她去学些编织专业手工,并成功开店,得到认可,获得自信。

3.医患新关系

医生和患者的关系不仅仅只是吃药打针的关系,还有发现和鼓励的功能,有时候医生护士的鼓励和赞赏比家人的支持还要大。所以就像本文的题目那样,医生看到的可以不只是患者的症状,还需要看到患者的技能及闪光点。

(病例提供:蔡亦蕴、施慎逊,复旦大学附属华山医院)

三、点评

本例有以下几点值得探讨:

1.关于预后估计:起病年龄小(11岁发病),首次住院治疗就对多种药物不敏感,这两点强烈提示预后不良。但她出院9年没有大的发作,读了专科,经营手工编织店,还办培训班教人编织,足够养活自己。这些都让我们精神科医生对自己的预后估计能力大跌眼镜。精神疾病的预后影响因素可以数出十几个,尽管前两个不利因素很“致命”,但她同时具有亚急性起病(尽管从起病到确诊,文中没有给出明确的时间,但她之前是“优秀学生,成绩好,喜欢画画手工,弹得一手好钢琴”,只是“在四年级那年,逐渐出现……”),幻觉妄想等阳性症状为主,治疗及时,治疗依从性好,家庭支持系统良好等对预后有利的因素。综合来看,诸多预后影响因素的权重,恐怕需要个体化考量,尚无权威的工具可以使用。就本例而言,相信绝大多数精神科医生在看到患者住院治疗的经过后,很难预计9年之后的她是现在这个样子。因此,对患者长期追踪随访很可能会看到意想不到的疾病结局。换言之,精神科医生也不要只看到患者的横断面,或者只是经过短期观察,就“妄下结论”。关于精神疾病结局(outcome)的文献很多,大致分为临床结局(clinical outcome)和社会结局(social outcome),两者完全可以不同步。精神科医生切不可因为患者的疾病症状长期不愈而妄自悲观,同时,更应该相信康复治疗是独立于药物治疗之外的改善患者社会功能的有力武器。

2.关于精神科住院时间:11岁的孩子首次发病,首次住院,就住了1年半!是因为她的症状严重到不能早出院吗?是治疗的需要吗?都不是。病历中并没有记录她有严重的攻击和自伤行为,完全可以在门诊调整用药方案。那为什么不允许她回家呢?这其中,有一些是社会原因,也有医院管理的原因,不在此处探讨。但精神科医生一定要明确,长期住院,脱离社会,对患者的社会功能是有严重损害的!能不住院就不住院,能少住院就少住院,这才符合患者利益最大化的基本原则,也应该成为精神科的行业共识。那么小的孩子,在精神病院住院那么长时间,不管出于什么考虑,都是不能接受的。

3.关于康复治疗:本例的成功之处是充分开发了患者喜欢编织的兴趣,帮助她创造实践和就业的机会,并持续进行正性强化,才使她的社会功能得以保持和发展。优势模式是多种治疗模式中颠覆医学传统思维的一种。它淡化问题,强调发现希望,开发资源,培育“正能量”,而非“挑毛病”、去除“毛病”的诊断治疗模式。神奇的是,常常在患者积极付出和收获的努力中,“毛病”不攻自灭。当然,优势模式要因人因病而异,与药物治疗同步进行。

患者还可以更好吗?从对1例精神分裂症患者的预期来说,她症状消失,生活自理,将兴趣融入工作,也足以养活自己,已经很“完美”了。但是,20岁的女孩,还有很多生活的美好她没有经历。比如,她漂亮吗?想交男朋友吗?她的编织那么好,能让更多人知道她,跟她交流经验吗?如果她一直没有症状,可以不吃药吗?等等。就像文章中所说:“生活在继续,希望也在继续”。我们还能为她做什么?

(点评专家:姚贵忠,北京大学第六医院)

一、病例介绍

门诊患者,男性,16岁,高一学生。

患者的姑姑是和堂姐(姑姑的女儿)都是同一医生的患者,2人已在门诊随访3年余,同医生建立良好的医患沟通和信任。

该患者由父亲陪同来到门诊。因父亲感到姐姐和侄女都已患精神分裂症,当儿子出现精神异常时开始担心了。男孩开始表现为注意力不集中,成绩下滑明显,脾气明显暴躁,并觉得有人跟踪自己,老师和同学都是话里有话说自己,有时突然把废纸从阳台上扔下去,睡眠困难,这些情况持续几个月。

根据患者这些症状,结合其家族史背景,医生还是考虑小男孩为精神分裂症,希望用药物治疗,以快速控制症状。给予奥氮平5mg/d,症状如预想一样,控制很好,达到了临床痊愈。但服用了半年后出现犯困、反应慢,患者不想服药。给予减量为2.5mg/d,症状也完全控制。又过了半年,男孩说不愿意服药,即使换副作用小的药物也不同意。因为患者觉得病已经好了,先前可能生病了,但现在完全好了,现在至少可以停药观察。

在告知患者及父亲停药可能复发的风险以后,医生还是同意停药观察。原因包括:①男孩确实恢复很好,而在低剂量维持治疗半年也没有复发;②已坚持服药1年以上,男孩执意停药;③男孩父亲对医生信任,对精神分裂症比较了解,对男孩的病情也很关心,相信一旦患者有病情波动,其父会及时就诊、及时恢复药物治疗。万一这个男孩以后就此不再发病了呢?最终,医生、男孩及男孩父母达成协议,同意停药观察,停药比现在为了让男孩吃药而令男孩产生抵触情绪与全家人以及医生翻脸要好,但需要定期复诊随访,一旦有复发迹象,及时恢复治疗。目前,男孩已经停药接近2年,仍在定期随访(3个月到半年一次)观察中。

二、讨论

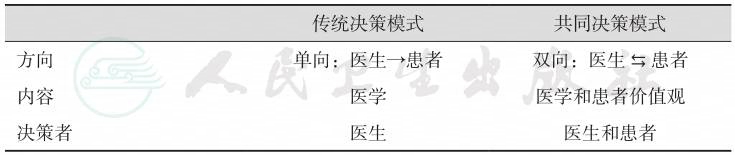

这个家族性的案例由此引出一个治疗观念,就是共同决策(shared decision making,SDM)。这个治疗观念的比较详细的解释为:医患双方共同参与,医生提出各种不同诊疗处置方案,患者提出自己的实际情况和价值观,经过沟通和讨论,共同达成对病患目前状况最佳、并可行的治疗方案,兼具医疗、沟通和尊重三项元素。共同决策模式与传统决策模式的区别(表1)。

表1 传统决策模式和共同决策模式区别

SDM模式适合采用的临床情境有以下4个特点:①医疗不确定性比重越大的,复杂且有多种选择方案;②目前尚无明确的医疗询证结果;③严重致命的疾病;④可能有重大身心功能或形象上的改变的手术,或并发症的手术;⑤需长期服用的药物。

相反,如果是一些已经有很明确医疗结果的医疗策略,或是需紧急处置突发危害到生命的危急状况,则不适合SDM模式,用传统的医生决定模式比较有效。该病例的患者基本符合上述特点。

SDM模式的执行,还需要医患双方有一定的信任基础,医生必须呈现中性态度,且全面相关的医学知识。另外,还需要医生良好的沟通技巧。这种诊疗模式,对于年轻医生来讲是有挑战的。除了上诉提到的主要考虑点,还需要对疾病有良好的了解,包括停药的风险、复发的危害。如果患者是第一次发作,控制良好;如果复发的症状没有高度的自伤、伤人的风险;家庭支持足够好,能够早期发现复发的可能;患者对服药的顾虑是合理可以理解的,并且患者疾病的复发可以再次控制的可能性还是比较大的。这些都是医生同意SDM模式的出发点。同样,SDM模式是指共同决策,还包括药物的选择,药物剂量的增减,都可以根据具体情况,科学地决定。

(病例提供:蔡亦蕴、施慎逊,复旦大学附属华山医院)

三、点评

本文通过1例病例,介绍了SDM模式的概念、特点和执行中的注意事项。SDM模式体现了对患者最大的尊重,值得推崇。但是,目前在我国实行SDM模式,特别是在精神科,还有文化、法律法规等限制,需要特别提醒医生注意。

首先,《中华人民共和国精神卫生法》规定,精神病患者必须有监护人,这在某种程度上默认精神病患者是没有或者限定行为能力人,需要他人为他做决定。因此,在精神科实施SDM模式,除了医患关系之外,应该有家属在场。欧洲精神病学界称之为“三方会谈”(Trialogue):患者、家属和医生共同协商治疗方案,达成三方共识。即使抛开法律意义上的监护人制度,三方会谈也有助于深入交流、提高依从性。

另外,医生在共同决策的过程中,一定要发挥专业的优势,明确自己的观点,对最终的决定做出科学的解答。在本例中,患者起病年龄较早,强阳性家族史,临床治愈之后1年就停药,复发的风险还是相当大的。按照防治指南,首发患者至少维持治疗2年,强阳性家族史的患者应该更长才是。因为这样的患者一旦复发,治愈的可能性将大大降低,反复发作会造成脑器质性损害。这些信息,医生都应该明确、坚决地向患者和家属讲明。当然,如果患者和家属执意停药,医生只能尊重。但文章对这些交待得不够,而是列出了同意停药的三点理由。特别是以“万一,这个男孩以后就此不再发病了呢?”为理由同意停药是不可取的。按照这样的逻辑,所有患者都可能有“万一”,就都可以停药了。

尽管停药接近2年,定期随访(3个月到半年一次)没有复发,也不能说明停药是有科学依据的。毕竟,一旦复发,对患者本人乃至家庭,代价太过沉重。

(点评专家:姚贵忠,北京大学第六医院)