患者女性,2001年出生,艺术职校大一学生,未婚。

患者于2018年初(17岁)在艺术班上发生一些纠纷,感到被欺负、觉得不开心。母亲觉其当时开始表现得有点怪,比如称外婆不是自己家人、不让外婆住在家里、把外婆的血压计藏起来,称自己学习很忙而不愿探望住院病危的父亲,使家人觉得她“冷漠”。该时期患者记性变差,文化课成绩下降。母亲发现患者多次深夜在黑黢黢的客厅内走动或呆立,平时有自言自语表现。

2018年由于一门成绩未过,患者将房间内所有纸质材料撕碎,将自己关在房间内一天。10月准备艺考期间下决心要考好,努力绘画训练至深夜、夜间常常只睡四个小时,精力显充沛、有激情,言语较平时增多,能主动和家人交流画作,对未来也有计划,对自己的绘画成绩表现自信。2019年2月患者因要补习文化课,从高三转到高二的班级,此后言语变少、记性变差、感觉反复复习但仍记不住知识,在学校里数次搞恶作剧戏弄同学,常不吃学校饭菜,后出现拒学,家里的饭菜也不愿意吃,把家里的食物都倒掉,体重明显下降。患者有时会把自己关在厕所里,将房间里的窗帘都拉上。曾在当地市级精神专科医院诊治,诊断“抑郁”,未给药。

2019年初患者家属带其至笔者所在单位门诊,诊断为“重度抑郁发作”,予“舍曲林、阿戈美拉汀、奥沙西泮”等药物治疗,服药后患者感皮肤瘙痒遂拒绝服药。仍显少语,未再出现坐立不安、拒食等表现,期间休息在家不能正常上学。2019年4月,患者病情逐渐加重,出现整夜不睡,在家里走来走去,连续几天不吃饭、不洗澡等。患者时常自语,有时低头抠着手机壳喃喃自语数小时。家属劝说则不搭理。

2019年中来笔者所在单位住院,入院诊断为“缄默状态”,后改为“双相情感障碍,目前为伴有精神病性症状的重度抑郁发作”,给予阿立哌唑和草酸艾司西酞普兰治疗。当时医生的考虑是:患者承认主要问题是情绪的改变,情感反应尚协调,且治疗中精神病性症状改善较快。经老专家会诊同意该诊断,药物改为拉莫三嗪治疗,结合6次MECT,以上症状大部消失,好转出院。

患者出院后在本科室医生的门诊长期随访。数次因不愿来院而由家人代诊,对服药时有抗拒,某次将所有药倒进水杯里称“天天叫吃药烦死了,要吃一口气吃掉”。因偶发的情绪波动、入睡晚、网购花费多的情况,其用药于2020年1月加量至“拉莫三嗪100mg/d”,据门诊医生的印象在出院后的约一年内患者状况较好、能坚持学习及打工。2020年5月初复课到学校后,患者自行停药,病情反复表现为思维加快、自我感觉好、进食和夜眠减少,父母带回家中恢复用药,并在门诊医生处加用喹硫平100mg/d治疗。回家后对父母发脾气、不服从管教,某次深夜独自到小河边徘徊、对追来的父亲说“不是你跳河就是我跳河,咱们今天做一个了断”。父母再送入笔者所在单位住院。

入院时患者少语少动、面无表情、卧床外的多数时候呆坐或独自在走廊徘徊,回答简略含糊,深入追问时仍是答以一言半语,和前次刚入院时表现类似。仍诊断“双相情感障碍”,继续加量至拉莫三嗪200mg/d和喹硫平700mg/d并结合MECT治疗达11次。期间进行4次绘画治疗,在解释绘画构思时说话较多,但解释的内容散漫怪异。患者情况几乎无改善,在诊治上有较大困惑,遂再请老专家会诊,其中听取住院医生对绘画治疗过程的汇报,当场请患者解释自己的画作,最终诊断精神分裂症。建议停用MECT和原有药物,逐渐转换为阿立哌唑治疗。目前刚开始换药。

1.个人史

独生女,出生和生长发育情况正常,目前就读高中,为艺术生。平时成绩一般,但患者对自我成绩要求高,曾称看不上艺术班的同学。考试成绩不理想,感到受挫。患者表姐成绩较好,曾在患者家中居住一段时间,患者对父亲常拿自己和表姐作对比的做法感到不满。父母均是通情达理的人,夫妻感情好,对学习有一定要求但没有打骂、虐待等不良教养方式,患者成长期间没有重大心理创伤事件。

2.家族史

否认阳性家族史。家属称在服用“舍曲林、阿戈美拉汀、奥沙西泮后出现难受”,否认其余食物或药物过敏史。查体无殊。月经方面无特殊。

3.精神检查

1.意识清,定向力完整,注意力集中,接触被动,缺乏面部表情和眼神交流,回答简略、含糊、音量低微(卧床时间长,多数时候呆坐,问答时驼着背、低着头、缺乏灵活舒展的姿势、眼睛直盯着桌面;数次被发现独自在走廊徘徊,时而抬头时而低头,口中喃喃自语;某次就过去之事对母亲大声质问)。

2.感知觉检查无法深入(有时含糊地承认“听到声音、和过去的自己对话”,继续深入则不回答、摇头或答不知道)。

3.思维内容暴露不畅,引出可疑的片段妄想,思维内容模糊、古怪、片段、逻辑性差(有时含糊地承认“觉得父亲母亲不是亲生的”;某次在送去MECT前称“我会被害死的,做这个就醒不来了”,称这么说是因为感觉打针疼;某次说“闻着很香,但不想吃这里的饭菜,吃了会依赖”,解释称多喝水少吃饭是为了节俭。要求其继续解释时则又是答以只言片语或称不知道,要求其解释其他异常行为亦如此)。

4.未见明显情绪低落或高涨,情绪平稳,情感淡漠、与周围环境不协调(表情沉闷,活动兴趣少,但旁人不能感觉被悲伤情绪所感染,在病房内几乎观察不到和母亲有亲密互动或感情流露,谈及过去不开心的事情或出院计划时也没有相应情感反应)。

5.意志要求减退(日常生活需家属比较细致的督促和照料,谈及出院计划或将来考试上学等事时仍是漠然的态度)。

6.智能检查不合作。

7.自知力无(虽然称含糊地说过“吃药没有用,这是心病”和说气话时说“我不出院了,我就继续住下去”,但总体而言,对自己精神问题没有认识、也没有求治意愿)。

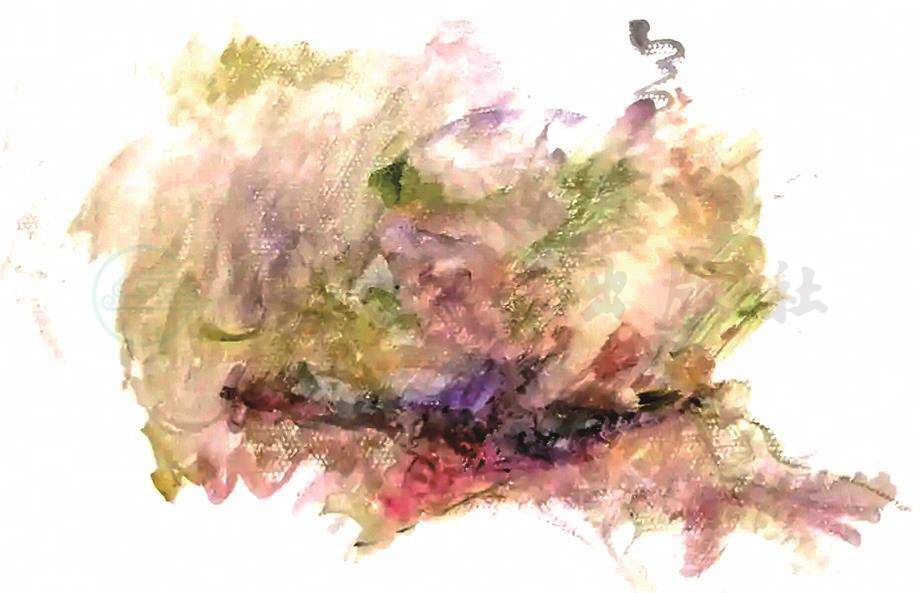

图1 患者本次发病期间绘画治疗的作品1

患者双手持两只同型号的笔来画,说左边那支笔代表了她的左眼,右边那支笔代表了她的右眼。她说画的东西是她最近的想法,是她的感受、想法和一些动作的混合。她说她画的时候的心态是“在梦境中”,画完之后感觉自己从“旋转”转变到“睁开眼睛”

4.画作分析

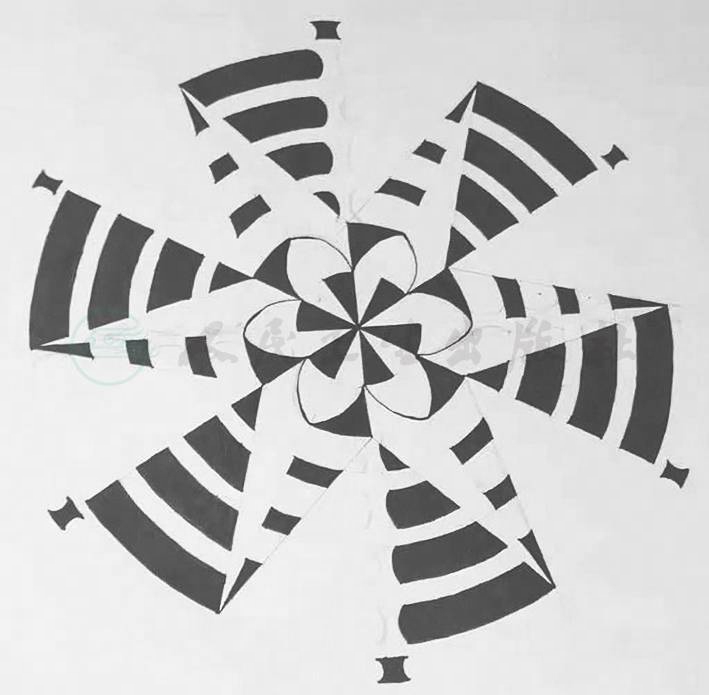

患者接受每周一次的绘画治疗(第一次是在入院的第六天),图1~4为患者绘画治疗过程中的作品。

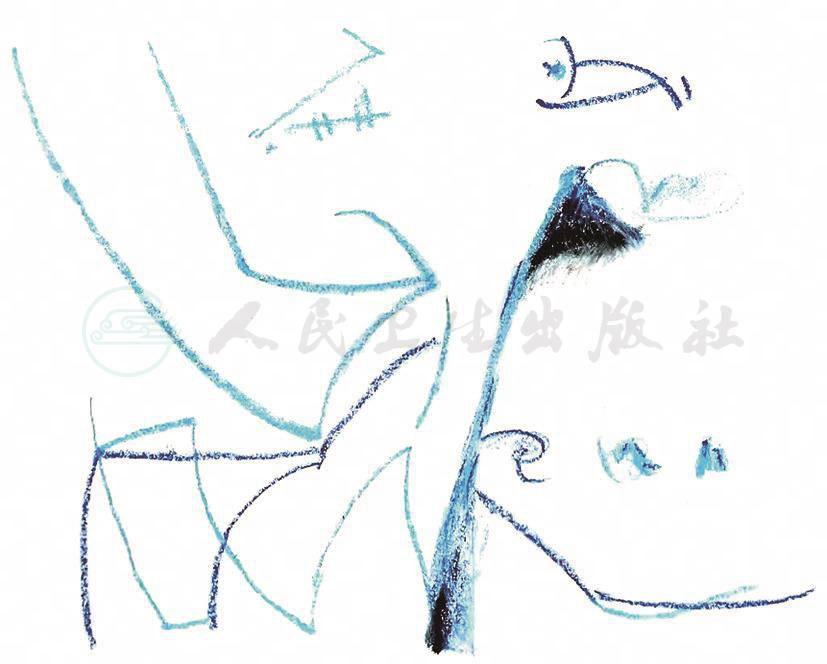

图2 患者本次发病期间绘画治疗的作品2

患者说深蓝色代表过去和重要的回忆,浅蓝色代表现在和将来的计划。图中下方的黑色,意思是梦境的开始,而图上方的三角的黑色代表正在醒来的梦境,黑色中的隐约白色线条代表从梦境中醒来。右边三个符号指的是过去、现在、未来。右上方的符号是想画鱼而没画成。对于其他部分不能解释

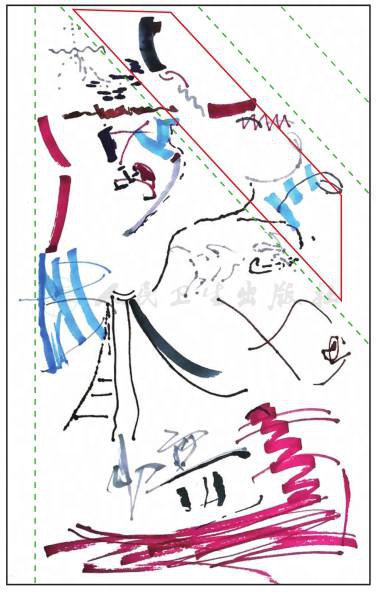

图3 患者本次发病期间绘画治疗的作品3

患者称这幅画的左下角那个像黄瓜的形状是一个眼罩。将中部的花朵聚集的区域称之为生活。将下方的黑色锯齿状的形状称之为梦境。将中上部的这个中空梯形符号称为一个帽子。其他部分不能解释

这几幅画的图形上的共同点:没能表达一个完整的主题;缺乏整体的构图;各个部分缺乏有机联系;图像怪异缺乏意义;线条杂乱而不连贯。

图4 患者本次发病期间绘画治疗的作品4

患者先将画纸做了四条折痕,左边长条空白是她故意留出来。整幅画的主题是“水泼出去是散漫的”。右上角的以红色梯形标出的部分,她称“这是这幅画的标题”。其他部分的图形代表“天气会下雨也会晴”。至于为何这是标题、她是如何用这些符号来表现该主题、各个颜色和形状的用意都不能解释

患者对画作的解释的共同点:常常答非所问;回答显得轻率、说法时有变动;说不清整幅画想要表达什么;说不清画中各个部分是如何配合起来表现某个主题;割裂地指出各个部分分别代表什么;要求其解释“为什么这块代表的是这个含义时”则给出无法理解的没有逻辑关系的解释,或是直接说解释不了。

结合图形特点和患者解释,可总结出其思维特点:为了认识和改造世界,人在通过感知觉获得信息后,需要用一定方法处理信息,以掌握本质规律并形成对外界的应对方案,这就是思维活动。思维因之具有目的性、连贯性和逻辑性等属性。绘画,可以大致理解成对世界的一种审美的直觉的认识活动。从中能看出该患者目的性受损(不能像普通人一样心中想好描绘对象再动笔)、连贯性受损(各个部分互相不配合不协调,也是割裂开来分别解释)和逻辑性受损(各个部分缺乏有机联系,没有以某种逻辑组织起来共同体现主题)。

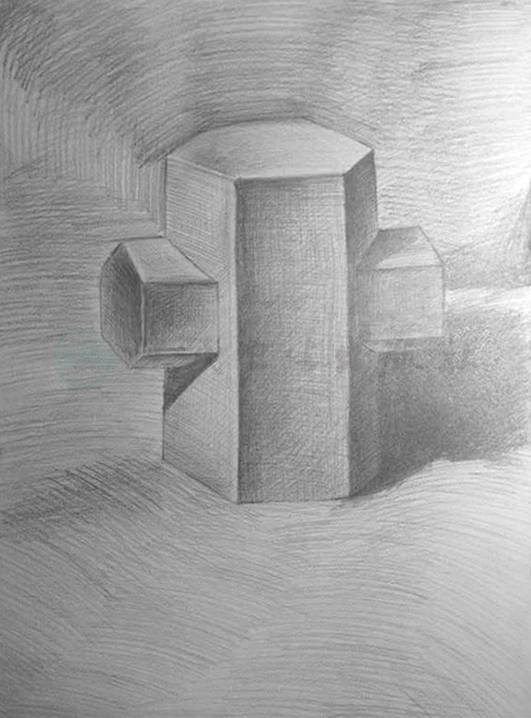

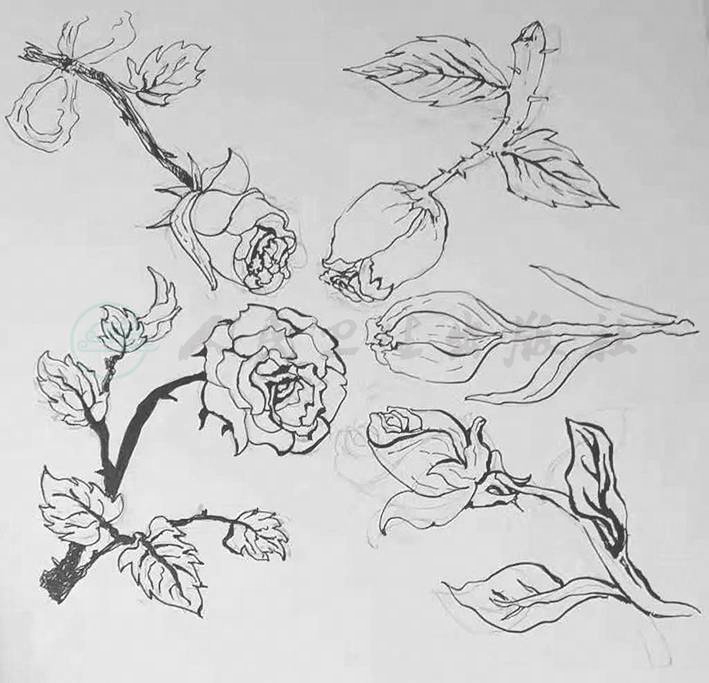

考虑到患者病前为美术艺术生,受过专业训练,她出现这种怪异风格则更为不寻常。患者母亲在看到这些画作时惊呼和既往风格迥然不同。以下为患者病前作品(图5~图7),可以看到不仅在立意和构图上截然不同,甚至在笔法上也出现退化、不熟练的特点。

图5 患者本次发病前的绘画作品1

图6 患者本次发病前的绘画作品2

图7 患者本次发病前的绘画作品3

在调整诊断后,给予逐渐减量拉莫三嗪和喹硫平,在两周时间内将阿立哌唑加至25mg/d。患者表情较前活络,有部分的眼神交流,问诊时话语较多,但问及较深入的问题或追问以前病态表现仍是含糊避闪的回答。其母亲反映患者“好了一大半”、自言自语减少、有数天晨起主动帮忙收拾房间。图8,图9分别是开始使用阿立哌唑的第15天和第18天所画:

图8 患者服用阿立哌唑第15天的绘画作品

要求患者画现在和状态不好时的感受,这是她绘画时第一次能做到符合主题。她称左边是过去自己的造型,没有眼睛,在用手机。右边是现在自己的造型。各个部分之间大体能围绕主题产生有机联系,但她对于一些部分的解释仍显怪异

图9 患者服用阿立哌唑第18天的绘画作品

要求其画对出院后的设想。她画了她自己在鱼塘边钓鱼,中下部的蓝色部分的鱼塘中有各种鱼、螃蟹、水草、海星,岸上有绿树和云朵。构思显得幼稚,但全图有完整的情节、贴合现实,各个部分之间存在紧密而有机的联系

1.诊断思考

该患者总体上给人一种“怪”和“淡漠”的印象,异常表现体现在思维上(可疑的片段妄想,思维内容模糊、古怪、片段、逻辑性差)、情感上(情感淡漠、与周围环境不协调)和行为上(少语少动、表情姿势呆板、独自徘徊、喃喃自语),社会功能损害(不能继续上学,生活需督促照料,绘画风格和能力明显改变)。目前经讨论诊断为精神分裂症。诊断依据(ICD-10)为:在一个月以上时期的大部分时间内存在(e)到(i)中的四组症状群,包括“(e)伴转瞬即逝或未充分形成的无明显情感内容的妄想”“(g)紧张性行为,如兴奋、摆姿势,或蜡样屈曲、违拗、缄默及木僵”“(h)阴性症状,如显著情感淡漠、言语贫乏、情感迟钝或不协调,常导致社会退缩及社会功能下降”和“(i)个人行为的某些方面发生显著而持久的总体性质的改变,表现为丧失兴趣、缺乏目的、懒散、自我专注及社会退缩”。不考虑分裂型障碍是因为社会功能损害严重,且达到了精神分裂症的诊断标准。

该患者诊治中走了一点弯路,其中有许多疑惑和争议,主要难点有四:①最主要的难点,在于患者思维暴露不全,回答过于简略、含糊和表浅,难以从患者口中得知这些异常表现的心理根源,难以把握患者病态思维的特点;②患者阳性症状不多且不确切,单纯看其阴性症状,又难以和情绪低落区分开来;③患者在接受MECT和拉莫三嗪治疗后确实有明显好转,在长期服药中精神状态尚可,且在停药后出现病情反复,这使得医生对于放弃双相情感障碍诊断感到犹豫;④患者母亲提供病史时,较多关注了患者性格变孤僻、活动减少、闷闷不乐和备考期间的精力充沛、感到乐观这些表现,而在第二次住院的病史回顾中其母亲澄清道患者从未向家人吐露是否有悲伤情绪、精力充沛主要体现在刻苦绘画训练。这些提示在回溯既往情感性质变化的强度时需要细细追究,而非直接采信家属的说法。

2.思考

从本案例中得出一些思考:①精神病理分析的质量,取决于所获取的患者信息的可靠性、准确性和充分性,当遇到一些信息获取受限的案例,应该从更多途径来搜寻,比如患者的绘画、日记、聊天记录、网上的浏览和发布记录、闺蜜好友的反映、视频记录等等;②精神分裂症相比于情感障碍,其损害深入到思维的层面,当感觉到患者有些“怪”但又抓不到“小辫子”的时候,可以尝试和患者探讨一些有思维难度的话题、完成趣味智力任务等,本案例也是因缘际会才得以在绘画中暴露病态思维特点;③要用发展的眼光来看待精神障碍本身发展及其暴露过程。该患者先前似乎情绪问题占主要地位,并给人一种对心境稳定剂反应好的印象,这给予情感障碍鉴别带来了困难。在确立了精神分裂症的诊断后来回顾,之前那些变孤僻、闷闷不乐、情绪不稳的表现应该是前驱期的情感变化。如果没有发展为精神分裂症,其实是不容易对之前那些情感变化做准确把握的。

(病例提供:陈智民,上海交通大学医学院附属精神卫生中心)

超现实主义绘画始于20世纪初,是现代绘画的重要起源之一。它的兴起跟精神分析学的出现有着直接关系。正是弗洛伊德等精神分析学家从人的内在精神出发,对潜意识进行系统挖掘,让人们发现了另一个世界。超现实主义绘画强调“让感觉成为感觉”,成为了现代艺术治疗的基础。但是,真正对表达性艺术治疗进行系统构建的则是荣格学派。1912—1913年他开始发现了艺术表现形式的力量。在与特殊意象相处时,荣格跟随着创造性想象的指引,从而意识到个体该如何用艺术将模糊的内容转化为看得见的形式,而不是用理性和分析调查的方式去接近心灵。他把艺术治疗的观念和实践完整地统合在一起。

由此来看本文中艺术治疗的功用,就会越发清晰的发现,艺术表现的形式并不重要,艺术创作中的感觉和感受更有价值。一名合格的精神科医生可以通过对患者艺术创作中的感受的理解,有效地弥补理性分析所带来的不足。特别是精神科症状学中的阴性症状例如情感淡漠,思维散漫,或者不典型症状如思维内容古怪离奇等,都是晤谈中的难点,仅靠理性思维常无法深入交谈。本文中把患者艺术治疗中的感受作为素材,进行了严密的逻辑推理,不失为有效的精神检查的填充。

值得关注的是,本文尝试对患者艺术作品的造型,艺术作品的表征意义进行评价,且和患病前的作品加以比较,方法学上恐有失公允。首先,艺术治疗的本身并不探究技法,也不诠释创作动机,一切随“心”,一切跟着感觉走。如果从精神科医生的角度去诠释作品,有违艺术治疗的初衷,有牵强附会的嫌疑。但是,本文对于患者创作感受的沟通和理解却是非常有价值的工作,这也恰恰是艺术治疗的功用所在。其次,患者病前的作品仅能称之为临摹,谈不上造型能力或创作意象,不能以此作为标准来判断患者高级认知功能包括感知能力、造型能力是否缺损。患者康复后的基本临摹能力依然有可能存在。除非选择比较患者患病不同时期的临摹作品,或不同时期的艺术创作,这种比较才会更有意义。

总之,本文对于艺术治疗在精神科诊断学中的作用进行了较为深入的个案研究,具有一定创新性。值得注意的是,对艺术治疗的评价也需要另一个领域来发现自身的真相,而不局限于精神医学或者心理学。

(点评专家:马燕桃,北京大学第六医院)