患者,女,31岁,干部。

主诉:因口腔溃疡4个月,逐渐加重伴全身水疱一周。

现病史:患者4个月前无明显诱因口腔出现糜烂、溃疡,伴咳嗽、吞咽困难,发病前曾因“结节性痒疹”口服雷公藤多苷治疗,在当地医院就诊,呼吸科考虑为“雷公藤多苷滞后反应”而住院治疗,予以地塞米松、丙种球蛋白等药物,症状好转出院。出院后口服泼尼松剂量减至10mg/d时,病情复发。并逐渐加重,再次入院予以地塞米松静脉滴注。剂量不详。症状未见明显好转。入院前一周腹部、腋窝、四肢出现水疱伴瘙痒。入院时咳嗽,无发热、无关节痛。睡眠较差,大便稀薄。小便正常。

既往史、家族史:既往体健,有青霉素过敏史,家族中无类似病史。

体格检查

一般情况:右侧腹股沟区可触及一枚杏仁大淋巴结,无压痛,其余系统未见明显异常。

专科情况:口腔及舌黏膜糜烂、溃疡(图1),腹部、腋窝及四肢等处可见散在水疱,黄豆大小,疱液清,疱壁紧张,尼氏征阳性,部分水疱破溃、糜烂,脐部有褐色结痂 (图2~图3)。双手指缝糜烂、结痂。双足第一趾甲根部凹陷。四肢散在丘疹,伴抓痕。

图1 口腔及舌黏膜糜烂、溃疡

图2 腹部散在水疱,黄豆大小,疱液清,疱壁紧张

图3 下肢散在水疱,黄豆大小,疱液清,疱壁紧张

辅助检查

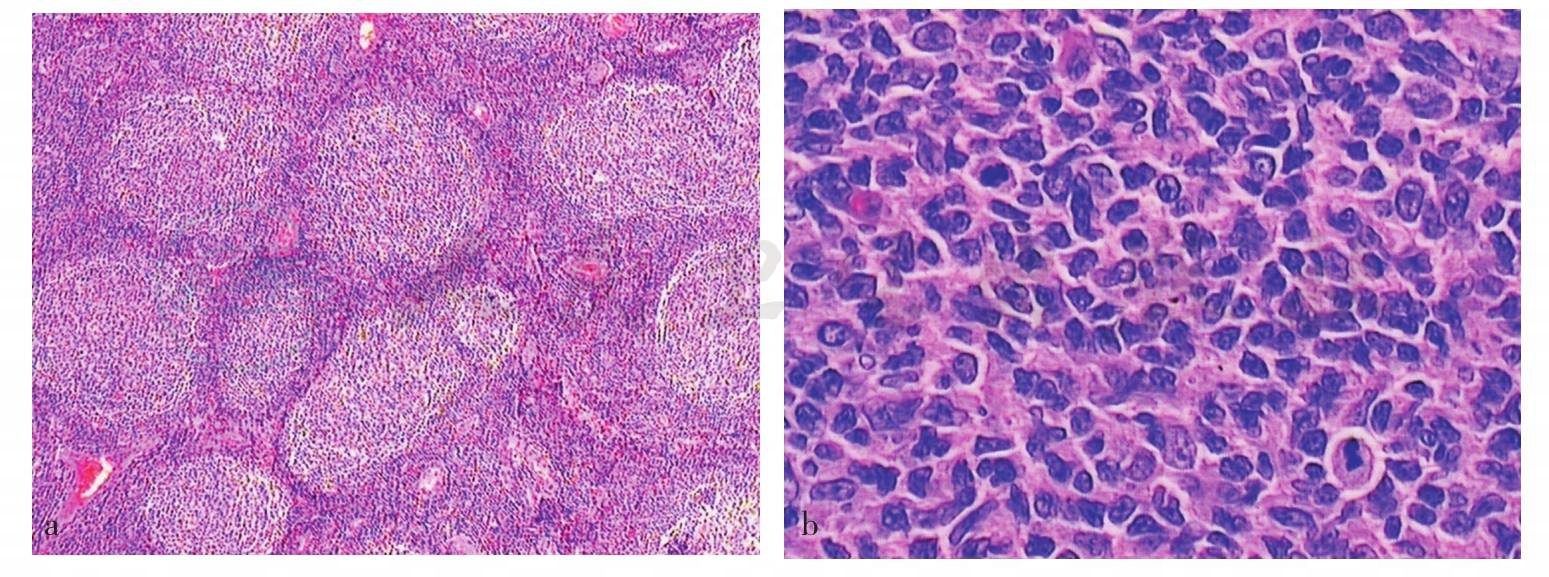

血常规、尿常规、便常规基本正常;生化白蛋白35.55g/L,HBsAg阴性;心电图:窦性心动过速,116次/分;腹部B超示脾大,腹腔淋巴结增大,胸部、腹部、盆腔CT示:脾大,胸腔、腹腔及腹膜后、盆腔、颈部、双侧腋窝、双侧腹股沟区多发淋巴结增大,考虑淋巴瘤可能。

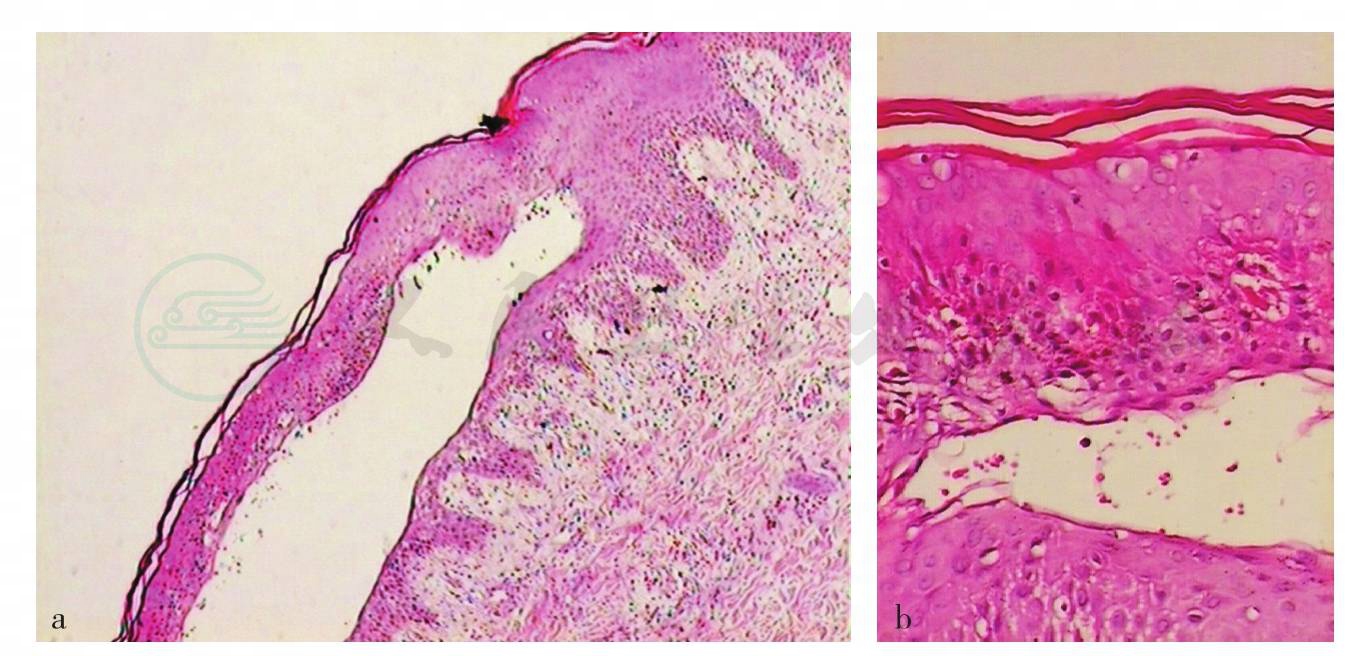

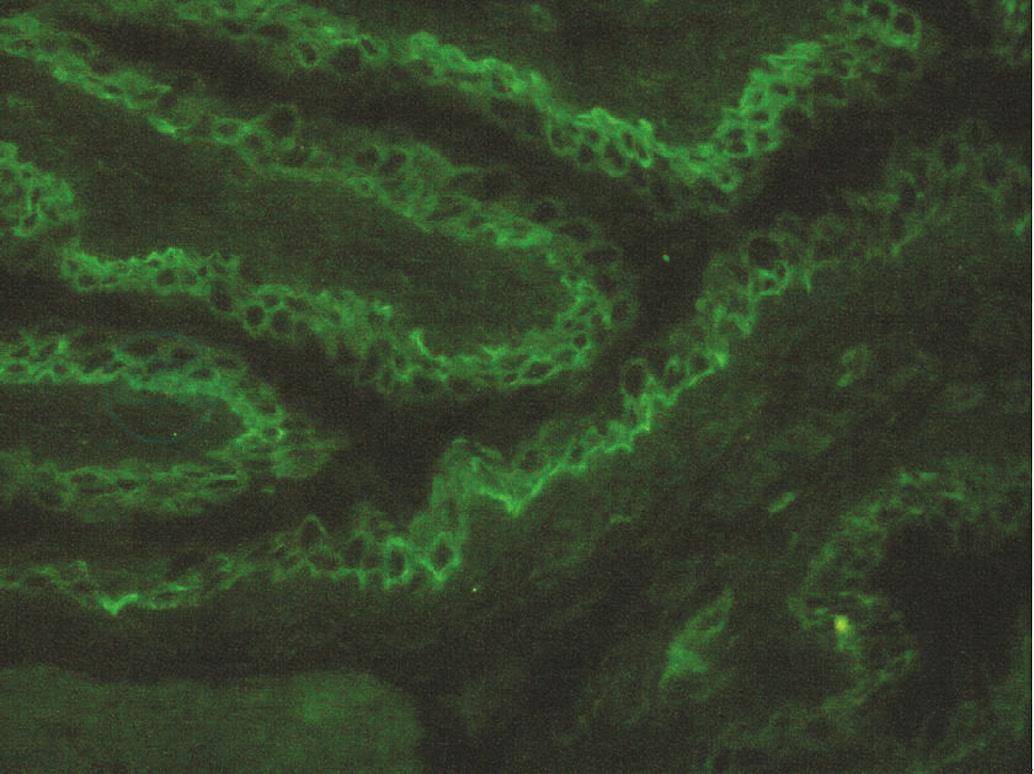

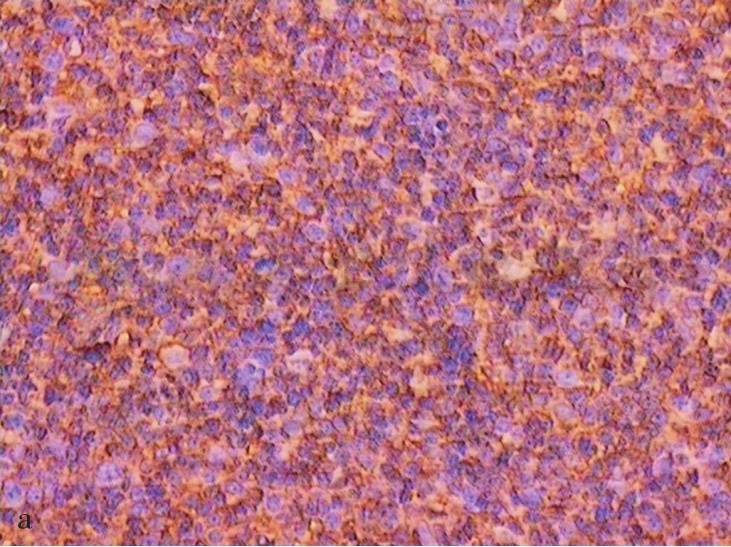

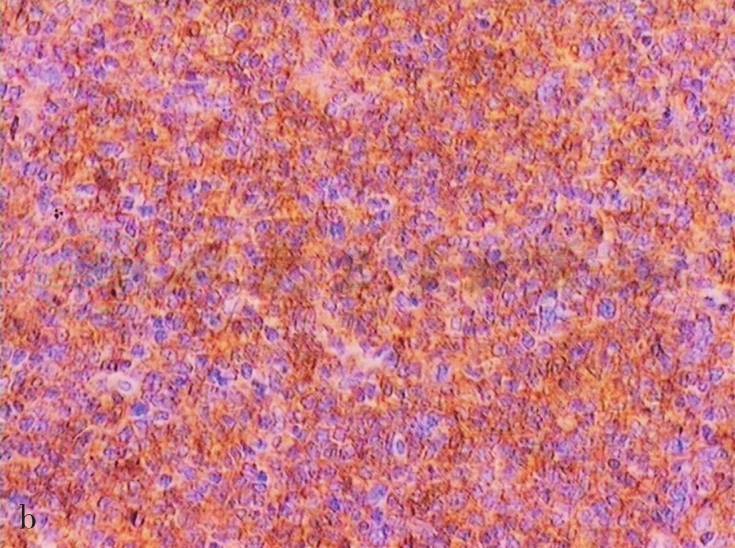

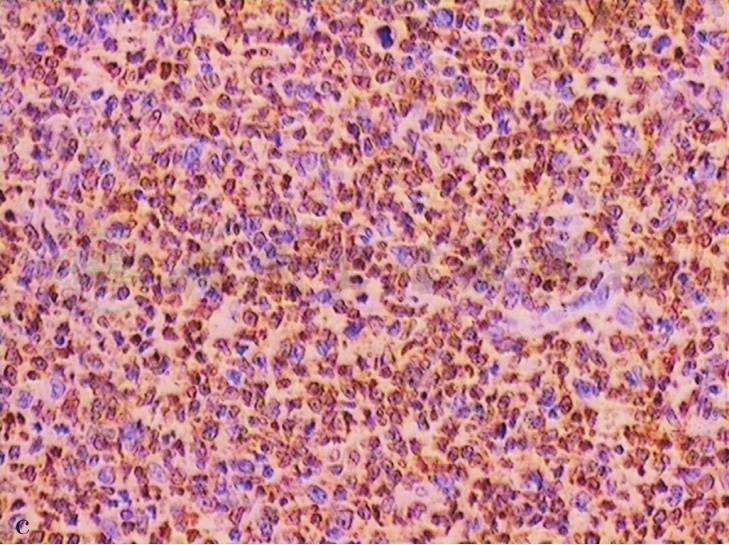

组织病理:表皮内水疱,基底层上裂隙形成;可见棘层松解,表皮内散在坏死的角质形成细胞,界面改变不明显。真皮内炎性细胞浸润(图4);间接免疫荧光示:以大鼠膀胱上皮为底物的天疱疮抗体1∶20阴性,直接免疫荧光(DIF):IgA、IgG、IgM、C3均为阴性(图5)。淋巴结组织病理检查:淋巴结结构被大量紧密排列的滤泡结节增生完全破坏,滤泡中心细胞异行性明显,符合滤泡性淋巴瘤(图6);免疫组化染色结果示:CD20、CD10、bcl-2均强阳性。CD43部分阳性,CD5阴性(图7)。

图4 真皮内炎性细胞浸润

图5 直接免疫荧光

图6 淋巴结组织病理检查

图7 免疫组化染色

治疗方案:静脉滴注甲泼尼龙40mg/d及中药汤剂(生黄芪,陈皮,白术,茯苓等),口服2周,患者口腔及舌黏膜糜烂、溃疡基本愈合,躯干、四肢仍有水疱。遂转至肿瘤医院行化疗,并给予表柔比星2个疗程无效,改用磷酸氟达拉滨3个疗程有效,甲泼尼龙减量至10mg/d时口腔糜烂复发,再次给予甲泼尼龙40mg/d后症状缓解。目前仍在随访中。