(一)基本资料

甲型H1N1流感危重症患者15例,均以肺部症状为主要表现。其中男6例,女9例(其中产妇1例、妊娠5~8个月妇女4例),年龄24~56岁,平均35.6岁。

(二)临床特点

有明确发热患者接触史6人,无明显诱因9人;有基础疾病5人(晚期尿毒症、糖尿病、COPD及肾移植术后等),其他人平素健康。所有患者起病时均有发热,体温37.5~40.6℃,伴或不伴有寒战。大部分患者有流涕、咳嗽,咳白黏痰和黄痰,少数患者2~5天后出现大量淡红色稀水泡沫样痰,伴重度喘憋及缺氧;病后6~8天进展至危重症状态10人,2~5天5人; 9例患者咽拭子检测甲型H1N1核酸阳性。病后1周内投入奥司他韦治疗的有7人,一周后投入治疗的有8人。大多数患者病程早、中期器官功能障碍1~2个,以肺、心脏多见,随病情进展,相继出现多个脏器损害,累及肾、肝、胃肠道,死亡患者临终时往往出现感染性休克和DIC,累及中枢神经系统少见。ApacheⅡ评分4~24分,平均12.8分,死亡组平均14.4分,存活组平均11.1分。

(三)辅助检查及诊断

常规做血气分析、血常规、酶学及心肌酶谱系列、血生化、肝功、DIC系列、降钙素原(PCT)、细胞及体液免疫功能、各种标本培养等辅助检查。入重症医学科当天及病程中做胸部动态X线检查,1次/1~2天,病情允许者均做胸部CT检查。撤离呼吸机后,一般1~2周复查一次胸部CT,动态观察肺部炎症恢复情况。

15位患者的诊断标准均按原卫生部印发的《甲型H1N1流感诊疗方案(2009年第三版)》执行。

(一)治疗措施

1.抗感染

入科后当天即投入抗甲型H1N1病毒的药物治疗,而不是等待咽拭子结果后。抗病药物选择奥司他韦(达菲或可威) 150mg,每日2次,连续应用7~15天,病情重不能短期撤离呼吸机者,延长用药时间。选用抗生素根据细菌培养及药敏结果进行。病程中后期经验性加用抗真菌药物。

2.激素

分为使用、不使用两组。使用激素组的患者,我们掌握的使用时机、剂量、疗程的基本原则为:发病1周左右,患者出现中、重度ARDS,需要或已经进行了机械通气,给予甲泼尼龙40~80mg静推,每日2次(最大量每日160mg),使用3周左右减量;出现感染性休克,给予氢化可的松50mg静推,每6小时一次,使用5~7天停用。

3.机械通气

通气方式以以下几种为主。

(1)容量控制

根据肺部听诊呼吸音情况、肺顺应性、呼吸机显示的气道峰压及平台压选择潮气量,一般情况下保持气道峰压<35cmH2O为原则,潮气量设置范围6~8ml/kg。

(2)压力控制

保持气道峰压<35cmH2O以下,同时根据监测的分钟通气量、动脉血气的二氧化碳分压结果进行调节。PEEP以维持吸入氧浓度(FiO2) 60%以下、动脉血氧分压60mmHg以上为治疗目标,可根据实际情况进行调节,一般在8~30cmH2O之间调节;发生气胸或较重的皮下、纵隔气肿患者,严格控制峰压在25~30cmH2O以下,在保证氧合情况下尽量降低PEEP水平。

(3)肺复张

吸痰后常规使用。

(4)APRV-Biphasic(气道压力释放-双水平正压通气)

对病情进展迅速、肺水较多、出现大量血水泡沫样痰、氧合功能极差、处于病程初期、患者呼吸力量尚可等情况下选用。

应用机械通气模式一般以SIMV+PSV、Spontaneous+PSV为主。

4.血液净化

使用时机:无论有无肾衰竭,以清除血管外肺水、炎性介质、改善氧合为目的;治疗时间、剂量: 12~24小时/天,置换量2~4L/h,直至患者呼吸机参数接近撤机水平。

5.免疫调理

(1)胸腺素:1.6mg肌内注射每天1次×7天后改每周2次。

(2)丙种球蛋白5~10g静滴每天1次×5天。

6.其他

乌司他丁、中药、血管活性药物、营养支持、维持水电酸碱平衡等。

(二)结果

1.化验检查

(1)血常规

15例病例中,11例患者发病初期白细胞总数在正常范围( 4.0×109~10.0×109/L),3例患者白细胞总数低于2.0×109/L,呈粒细胞缺少状态,1例患者白细胞总数10.4×109/L;中性粒细胞比率大多增高(>80%有13例,>90%有4例)。

(2)血气分析

入重症医学科时,患者均为Ⅰ型呼吸衰竭,氧分压小于60mmHg(1mmHg =0.133kpa),部分患者有严重低氧血症和酸碱紊乱。

(3)酶学改变

100%患者均有乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、肌酸激酶(creatine kinase,CK)明显升高,少数患者肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzyme,CK-MB)升高(2例),肌钙蛋白I(Troponin I,TnI)短暂升高2例,部分患者谷丙转氨酶(Alanine transaminase,ALT)、谷草转氨酶(glutamic-oxalacetic transaminase,AST)升高,随病程延长大多自然恢复正常,绝大多数患者早期伴有白蛋白降低。

(4)降钙素原(PCT)

病程初期多数正常,>10ng/ml的3例,2<PCT<10ng/ml的3例、0.5<PCT<2ng/ml的4例;后期并发全身脓毒血症时多数增高。

(5)细胞及体液免疫功能

检测了10例患者的CD3+、CD4+、CD8+,其中3例正常,余6例分别存在CD4+、CD8+及CD3+升高或降低的情况;免疫球蛋白检测7例,均正常。

(6)各种标本培养

入重症医学科时取得的痰和血培养均为阴性。7天后开始有阳性结果,下呼吸道痰标本最多见,其中痰培养(无菌吸痰管取痰或行纤支镜做肺灌洗,取灌洗液送检)阳性11例,感染菌株按多寡依次为:鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、酵母样真菌。其中,以泛耐药的鲍曼不动杆菌最多见,一般出现在机械通气7天以后,有4例患者在病程晚期顽固性持续出现,患者最终均死亡。血培养阳性3例,大肠埃希菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌各1例。

2.影像学改变

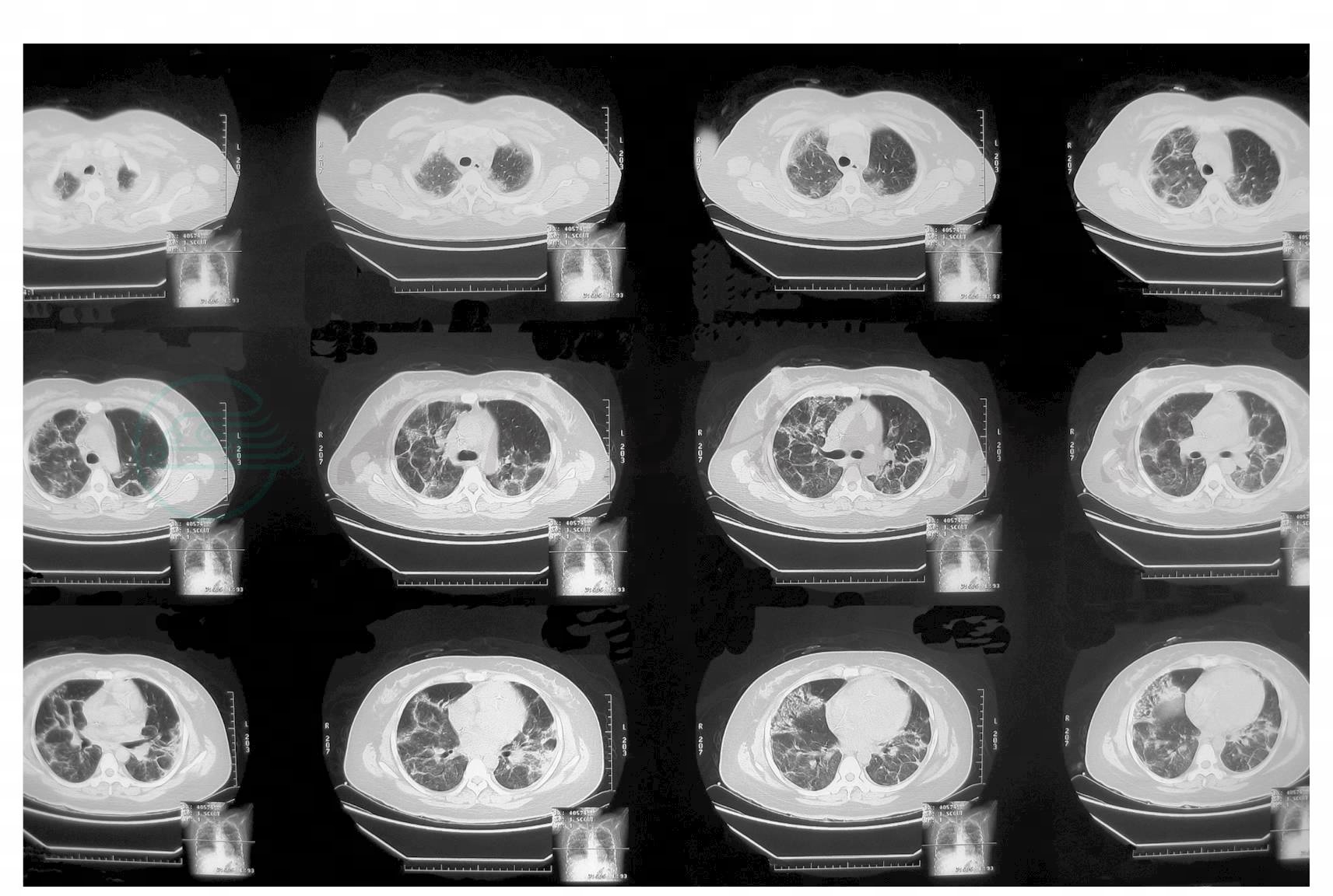

X线:大多数患者胸片呈进展性、多发性、浸润性斑片状阴影,约1/3患者在几天内进展迅速,双肺呈暴风雪样改变(白肺,图1)。同期所做的肺部CT(图2),影像学改变远重于胸片结果,以双肺下叶最易受累。后期许多患者已经撤离呼吸机,复查肺部CT时肺部影像学特征是:仍呈双肺弥漫性改变,可持续2~4周,与临床症状不甚符合,影像学改变明显重于临床表现(图3)。

图1 双肺呈暴风雪样改变

引自:主编:.危重症病例剖析.第1版.ISBN:978-7-117-19553-9

图2 双肺弥漫性斑片状影,双下肺为著

引自:主编:.危重症病例剖析.第1版.ISBN:978-7-117-19553-9

图3 双肺弥漫性斑片状影

引自:主编:.危重症病例剖析.第1版.ISBN:978-7-117-19553-9

3.治疗效果

治愈7例,死亡6例,自动出院2例(均在很短时间内死亡)。加用激素治疗8例,死亡6例;未使用激素治疗7例,死亡2例; 7天内投入奥司他韦治疗的7例,死亡3例;7天后投入奥司他韦治疗的8例,死亡5例;无创机械通气2例,无创+有创序贯机械通气13例,通气时间4~33天,平均13天,无创通气2例均治愈,无创+有创序贯机械通气13例,死亡6例;血液净化治疗8人次,连续静静脉血液滤过(CVVH)7人次,血液灌流+CVVH 1人次,治疗时间24~84小时/次,平均57小时/次,行血液净化治疗的8例,存活5例;行ECMO治疗1例,16天后死亡;10人使用胸腺素及丙种球蛋白,死亡6例,未使用胸腺素及丙种球蛋白5例,死亡1例。