一、概述

内脏动脉瘤是腹主动脉所属内脏动脉及其分支所产生的动脉瘤。内脏动脉瘤是继腹主动脉瘤、髂动脉瘤后位居腹腔内动脉瘤发病率的第三位。内脏动脉瘤壁可以是三层动脉壁完整的真性动脉瘤或无动脉壁的假性动脉瘤,极少见的为动脉夹层。

【临床表现】

多数内脏动脉瘤在破裂前常无任何症状,或者偶然在影像学检查时发现。逐渐增大和进展性的内脏动脉瘤,有时可有腹痛或者可触及腹部搏动性肿块,腹部听诊可闻及血管杂音。动脉瘤可以向腹腔破裂导致出血性休克,或穿向邻近器官或组织结构,诸如胰腺或胃肠道,出现相应消化道出血症状。许多内脏动脉瘤发生破裂、腹部内出血或胃肠道出血危及生命时才被发现或明确诊断。必须注意的是脾动脉瘤破裂与妊娠分娩有关,95%的脾动脉瘤破裂发生于妊娠妇女。妊娠或分娩时的脾动脉瘤破裂有时易误诊为妇科急症,如子宫破裂、胎盘早剥和羊水栓塞。此外脾动脉瘤破裂时约25%病人有特征性的“二次破裂”现象,即开始破裂时出血仅局限于小网膜囊内,然后大量出血经网膜孔或穿破小网膜进入腹腔,导致出血性休克。

【诊断】

内脏动脉瘤最大的威胁是动脉瘤体破裂,大出血休克死亡。尽管大多数的内脏动脉瘤无症状,但高达25%的病人会出现动脉瘤的破裂。因此准确的影像诊断对与内脏动脉瘤的治疗及处理具有重要的意义。超声检查是最基本无创检查方法,不仅能提供动脉瘤的解剖信息,而且能反映动脉瘤实时血流动力学变化,由于腹腔气体、肥胖等原因,造成超声诊断的敏感性降低,特别是瘤径较小的内脏动脉瘤无法诊断。CT则可弥补这些不足,即使瘤径非常小、部位非常深的动脉瘤均能清晰显示,并能清楚显示与周围的解剖关系。MR可达到CT类似的影像学效果,并能重建动脉瘤三维空间关系。但是MRI检查时间长及扫描的限制条件多等限制了MRI检查的应用。动脉造影是诊断内脏动脉瘤的金标准,并是血管腔内手术的先决条件。此外,在血管走行异常或其他影像检查有疑问时,动脉造影检查具有不可替代的特殊优势。随着多排螺旋CT技术的不断发展,结合螺旋CT薄层扫描技术行立体血管成像的多排螺旋CT血管造影术(MSCTA)作为一种非侵入生血管造影方法,已成为诊断腹部血管病变的新方法。利用MSCTA诊断内脏动脉瘤具有极高的特异性和敏感性。对发现和诊断无症状体征的血管瘤,突显其优越性;对瘤体直径≥15mm且有临床症状或增大趋势的内脏动脉瘤可作出准确的术前评估,为临床制订治疗方案提供重要依据。MSCTA主要通过重建三维立体影像,清晰地提供动脉瘤的部位、大小、数目、有无瘤颈及瘤颈宽窄以及供血动脉情况等信息。

【分类】

内脏动脉瘤中以脾动脉瘤最常见,占60%;肝动脉瘤占20%;肠系膜上动脉瘤占5.5%;腹腔干动脉瘤4%;胃及胃网膜动脉瘤4%;小肠动脉瘤3%;胰十二指肠动脉瘤2%;胃十二指肠动脉瘤1.5%;肠系膜下动脉瘤<1%。

(一)脾动脉瘤

脾动脉瘤是最常见的内脏动脉瘤,占所有内脏动脉瘤的60%。组织病理学上可见中膜缺损。72%的脾动脉瘤是真性动脉瘤,多表现为囊性。最常见的发病原因是动脉粥样硬化、门静脉高压伴脾肿大和胰腺炎引起的假性动脉瘤。脾动脉瘤在多胎妊娠妇女中有较高发病率,其原因在于妊娠时脾动脉血流增加,雌激素水平改变导致血管壁弹力纤维断裂、平滑肌细胞丧失和内弹力层破坏。动脉粥样硬化发生脾动脉瘤的机制尚不清楚,动脉瘤病理检查中发现99%的瘤壁存在动脉粥样硬化,包括钙化,然而瘤内的钙化和血栓则罕见。但病变并不累及周围动脉。脾动脉瘤大小不一,报道最大者直径达30cm,但大多数小于3cm,大多位于脾动脉远段,尤其是脾门分叉处。80%为单发,20%为多发。偶尔,脾动脉瘤可发生于迷走的脾动脉,例如起源于肠系膜上动脉的脾动脉,发生率约8%。用多层螺旋CT及血管造影能够准确显示动脉瘤的位置、大小和形态、瘤壁有无钙化、血栓等。利用VR技术还可从多个角度三维立体显示动脉瘤的位置、形态以及与靶血管的关系,对于确定治疗方式有重要价值(图1)。

图1 CT重建及增强示脾动脉囊性扩张,内造影剂充盈,提示动脉瘤

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

(二)肝动脉瘤

1809年由Wilson首次报道。最近的20多年来,肝动脉瘤的发生率急剧增加,现已占内脏动脉瘤的40%,而其中假性动脉瘤占一半左右,是仅次于脾动脉瘤的第二常见的内脏动脉瘤。这种发生率的增加可能与肝脏及胆道病变有创性诊断和治疗有关。肝动脉瘤常为孤立性,绝大多数是肝外型(80%),且63%的肝外型肝动脉瘤累及肝总动脉,肝内型以右侧多见。肝动脉瘤常见于男性,多为单发。病因学包括:动脉粥样硬化、中膜、内膜退变,外伤以及真菌感染。其他原因包括炎症、结缔组织病和肝移植。肝移植后肝动脉瘤的发生率较低,大约0.7%。移植后发生在肝外的动脉瘤主要是因为感染引起的感染脉瘤。肝内动脉瘤主要继发于钝伤或医源性损伤。肝动脉瘤常常无症状,症状的出现往往是由于并发症所致,如压迫胆道和瘤体破裂引起阻塞性黄疸和出血。少部分可表现为肿大的胆囊或者上腹部的肿块。肝动脉瘤很少破入十二指肠而致上消化道出血,也很少破入门静脉而引起门脉高压和食管静脉曲张。体检发现搏动性肿块及杂音的机会不多。利用多层螺旋CT及DSA血管造影准确显示动脉瘤的位置、大小和形靶血管的关系以及伴随血栓的评价都是非常有效的并且为后续的治疗提供有利的条件。

(三)肠系膜上动脉瘤

1852年由Koch首次描述,是第三常见的内脏动脉瘤,大约占内脏动脉瘤的5.5%。在连续的未选择的尸检中其发生率大约为1 /12000。大多数位于肠系膜上动脉近端5cm之内。大多为感染性动脉瘤,占所有病例的58%~63%。最常见的微生物为继发于左侧心内膜炎的非溶血性链球菌,其他病因包括动脉粥样硬化、胰腺炎、血管壁中膜缺损、胶原血管病以及外伤。男女发病率相等,但多数患者小于50岁。与其他的动脉瘤不同,肠系膜上动脉瘤常出现症状,主要为腹痛触及的肿块。肠系膜上动脉瘤的症状主要是因为动脉瘤栓形成及完全栓塞导致肠缺血而引起的。血栓形成、缺血及破裂是肠系膜上动脉瘤主要的并发症,破裂后的死亡30%。MSCT联合后处理技术除准确显示动脉瘤的位置和形态及伴随的血栓外,对评价肠系膜上动脉瘤瘤内血栓的侧支循环也不失是一种非常有效的方法。

(四)肾动脉瘤

肾动脉瘤约占总人口的0.1%,尸检报道发生率为0.015%。肾动脉瘤的临床表现为高血压,血尿、腹痛、腹部杂音(发生率<10%),有时也能触及搏动性肿块。肾动脉瘤在临床上分为非夹层性(囊状或梭形肾动脉瘤、肾内动脉瘤)和夹层性肾动脉瘤,以囊状动脉瘤最为多见,约75%的囊状动脉瘤位于肾动脉的一级或二级动脉分叉处。其次为梭形动脉瘤,常见于肾动脉狭窄后扩张,较少累及分叉部。肾内动脉瘤约占10%以下,常为多发细小动脉瘤。

(五)腹腔干动脉瘤

约占内脏动脉瘤的4%,常见于男性,平均年龄56岁病因学包括动脉粥样硬化,外伤,炎症。75%的腹腔干动脉瘤会出现临床症状,主要为疼痛,是即将破裂的征象。破裂的危险性为13%,而破裂后的病死率高达100%。由于如此高的死亡率使得术前诊断显得更加重要。横断面CT显示该处动脉瘤的能力有限,后处理技术则可确定其大小、形态、描绘载瘤动脉和其整个腹腔干的起源和走行。这对于手术计划而言是非常必要。

(六)胃十二指肠动脉瘤和胰腺动脉瘤

胃十二指肠动脉瘤不常见,仅占所有内脏动脉瘤的1.5%。主要的病因是动脉粥样硬化。假性动脉瘤主要因为胰腺炎或手术创伤引起。最常见于男性,好发年龄41~50岁。动脉瘤可起源于胃十二指肠动脉的任何部位。大小不一,可巨大。大多无症状,25%者可出现动脉瘤破裂,破裂后病死率在25%~75%多层螺旋CT的作用在于迅速确立诊断,尽管对其治疗有争议。但多主张手术修补。

(七)胰腺动脉瘤

更罕见,通常是以胰腺炎时胰酶对血管壁的消化侵蚀所致。胰腺动脉瘤可发生于供应胰腺的任何动脉。一些患者可出现胃肠道出血或黄疸,而其他患者可能无症状。50%的患者可破裂进入胃肠道、胰腺假囊肿,甚至腹膜腔。影像学技术,尤其是快速、无创的MSCT在确定动脉瘤的位置、证实动脉瘤与胃肠道的沟通以及对可能存在的炎性病变进行定性方面有重要的作用。

【治疗】

内脏动脉瘤的治疗过去以外科手术治疗为主,手术方法有动脉结扎、动脉瘤切除、动脉重建等,但有较高的死亡率。随介入放射学的发展,尤其是栓塞精确度的提高和覆膜支架的应用,几乎所有类型的内脏动脉瘤均能采用介入治疗方法,并取满意的临床疗效。对于因手术创伤导致的假性动脉瘤,再开腹手术难度与创伤大,而且难以明确出血部位及有效地控制血,介入微创治疗更是首选手段。

二、介入治疗

1.介入治疗方法

总的来说包括2种,一种为瘤体或供血支动脉栓塞术,应用一些不同的栓塞物和栓塞策略;另一种即为覆膜支架隔绝术的应用。

(1)动脉内栓塞术适宜于动脉瘤的远侧(输出)血管闭塞后不会造成器官缺血者,无论是从止血还是预防动脉瘤破裂角度考虑,治疗时应彻底闭塞瘤囊,同时完全阻断供应动脉瘤的近侧血管和可能造成反流的远侧血管。

(2)金属支架和被覆膜支架置入是治疗复杂性内脏动脉瘤的新方法,适宜于发自于内脏动脉主干(如肠系膜上动脉、腹腔动脉等)的动脉瘤。对于所谓宽颈型动脉瘤,治疗时可先向载瘤段血管内置入支架,然后经支架的网眼向瘤囊填塞钢丝圈,可闭塞动脉瘤,同时保持所属血管通畅。被覆膜支架置入术闭塞动脉瘤更可靠,但要求定位精确。

2.常见动脉瘤介入治疗方法选择

(1)脾动脉瘤由于脾门侧存在胃短动脉、网膜动脉侧支,彻底栓塞脾动脉干载瘤动脉、出瘤动脉,既可以有效防止动脉瘤复发且不造成大范围脾脏梗死。

(2)肝脏由于存在动脉和门静脉两套供血系统,且肝动脉侧支血管丰富,完全栓塞肝动脉主干不致引起肝脏坏死。

(3)文献报道对于先前有胃十二指肠、胰腺手术或肝移植手术病例,肝脏侧支血管已基本破坏,彻底栓塞肝动脉可能引起肝脏梗死。

(4)肠系膜上动脉瘤多数位于肠系膜上动脉近端5cm内,呈囊状或梭形,患者常伴肠道缺血,上腹部疼痛。尽管存在胃十二指肠动脉、肠系膜下动脉等侧支血管,完全栓塞肠系膜上动脉瘤仍可能导致小肠缺血、坏死。多采用覆膜支架植入隔绝动脉瘤腔保持肠系膜上动脉血流的通畅。

3.常用栓塞材料

有钢圈、可脱离球囊、明胶海绵、NBCA胶等,以钢圈较为常用。对于载瘤动脉较粗的动脉瘤,普通造影导管可以到达靶部位,可选用普通弹簧圈进行栓塞,对于大多数病例,载瘤动脉较细小且走行迂曲,普通造影导管难以到达,需用微导管才能到位,此时可选用较小的游离微弹簧圈作为栓塞材料。还有部分病例要求进行更为精确的栓塞,以尽可能保护正常动脉分支,应选用可解脱弹簧圈进行瘤囊和供血动脉的精确栓塞。明胶海绵因质量较轻,易随血流漂向远端,因而不能单独用于动脉瘤的栓塞,只能在弹簧圈栓塞的基础上进一步巩固栓塞效果。覆膜支架,常见为自张式覆膜金属支架,少部分病例选择球扩支架,自张式覆膜金属支架由于膨胀力相对缓和,安全性更高,减小对载瘤动脉的进一步损伤。

4.并发症

介入治疗腹腔内脏动脉瘤的并发症发生率约0.5%~5%,文献报道有术中动脉瘤破裂、异位栓塞、动脉瘤内感染、穿刺部位血肿等,仅少数并发症需要外科干预,绝大多数无严重后果。内脏动脉瘤做栓塞术后再通者占5%~10%,与栓塞技术不当、侧支再通及凝血功能低下等有关。多数学者认为,对于继发于细菌、真菌的感染性假性动脉瘤,栓塞治疗仅为一姑息性止血措施,当患者条件允许时应选择手术治疗。

总之随着多层螺旋CT技术及介入技术的发展提高了内脏动脉瘤的诊断的正确率及治疗的成功率,所以对于明确诊断的内脏动脉瘤应该积极的采取治疗措施。

【病例介绍】

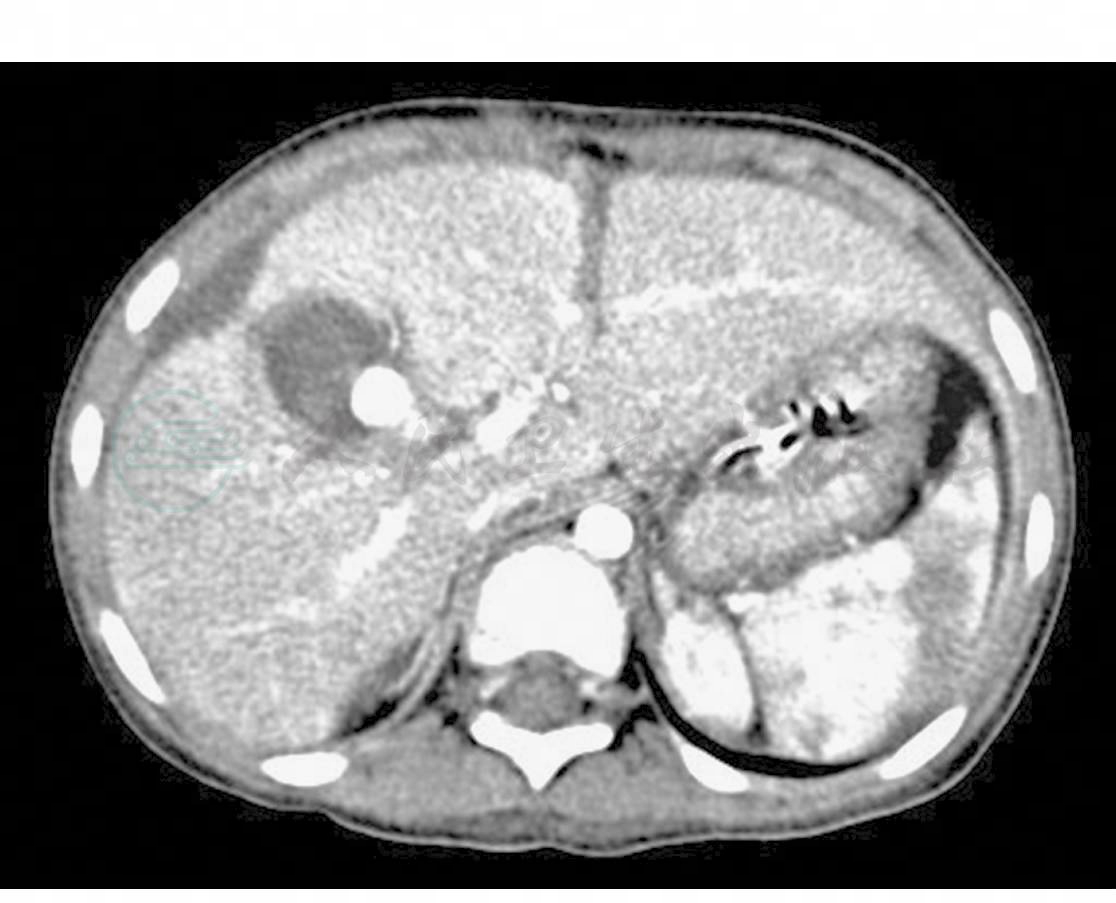

图2 肝脏增强CT检查,提示肝右叶假性动脉瘤形成

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

患者,女,3岁。3周前的交通事故中肝脏破裂,行外科修补术后第18天,突然出现大量呕血,急诊收入小儿普通外科病房治疗。肝脏增强CT检查,提示肝右叶假性动脉瘤形成(图2)。虽然积极补液、输血等对症治疗,但患者血压仍持续下降,肤色苍白,生命垂危。急诊行肝动脉造影及栓塞术,手术顺利,患者转危为安。经对症治疗后,患者康复出院(图3)。

图3 DSA造影示右叶结节状造影剂浓聚,钢圈栓塞后,假性动脉瘤消失

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

内脏动脉瘤。