一、概述

胚胎性横纹肌肉瘤(embryonal rhabdomyosarcoma, ERMS)是横纹肌肉瘤(RMS)的一种分型。RMS源自未分化的间充质细胞或源自专有的胚胎肌肉组织区,在儿童时期发病率较高甚至在正常无横纹肌的解剖区域出现肿瘤。RMS是小儿软组织肉瘤中最多见的一种,占小儿恶性实体瘤的10%。

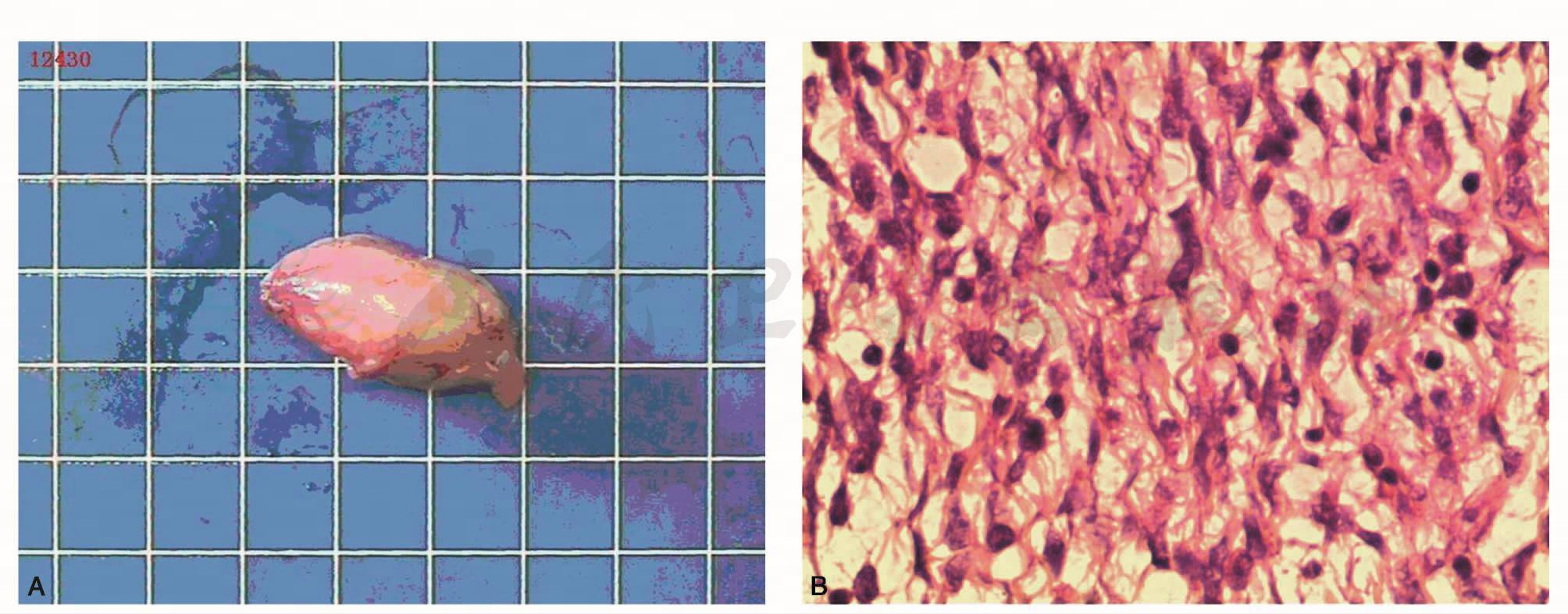

图1 胚胎性横纹肌肉瘤

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【临床表现】

MS可分为几个病理分型:胚胎型、葡萄状型、腺泡型及多形型。胚胎型绝大多数发生于3~12岁儿童,占RMS发病的50%~60%,是RMS中最常见的类型,好发于头颈部及生殖道。葡萄状型多发生于空腔器官,如泌尿生殖道和鼻咽腔以及胆道等,常见于婴幼儿。腺泡型多见于青年,好发部位为四肢和头颈部及会阴部/肛周。多形型易发生于成年人,好发于四肢,其次为躯干。ERMS约占RMS的2/3,好发于儿童及青少年,年龄分布呈现两个高峰,即出生后及少年后期,平均年龄5岁。男性多于女性,呈高度恶性,有明显侵袭性,早期即可沿血管、淋巴管引起广泛转移,多见于头颈部、腹膜后、胆道和泌尿生殖道,少部分发生于四肢。病程短,多在半年内就诊。主要症状为痛性或无痛性肿块,肿瘤压迫神经时可出现疼痛。皮肤表面红肿,皮温高。肿瘤大小不等,质硬,就诊时多数肿块固定。肿瘤生长较快时,可有皮肤破溃、出血。头颈部肿块可有眼球突出、血性分泌物、鼻出血、吞咽和呼吸障碍。泌尿生殖系统肿瘤表现为阴道血性分泌物、血尿和尿潴留,肛指检查可触及盆腔肿块。胚胎型RMS多转移至腹膜后淋巴结及所属区域淋巴结,晚期多伴有血行转移。

【病理】

ERMS病理分期分为4期:

Ⅰ期:肿瘤局限,完全切除,区域淋巴结未累及。

Ⅱ期:肿瘤局限,肉眼观完全切除,有或无镜下残留。

Ⅲ期:未完全切除或仅行活检,原发灶或区域淋巴结有镜下残留。

Ⅳ期:诊断时已有远处转移。

精索胚胎性横纹肌肉瘤转移途径有三条:

1.局部侵犯至阴囊、睾丸鞘膜、附睾及睾丸。

2.经淋巴道转移至髂动脉旁、腹主动脉旁。若阴囊受侵可导致腹股沟淋巴结转移。

3.血行转移至肝、肺、骨等处。

CT、磁共振、ECT骨扫描等技术对判断肿瘤的分期、性质及浸润范围、指导手术治疗提供依据。

【治疗】

ERMS的治疗包括全身治疗和局部治疗。多数ERMS患者就诊时已产生亚临床转移,即使手术或放疗有效控制局部肿瘤,仍有部分患者在数月内复发。原发肿瘤治疗不彻底,也严重影响预后。近来,提倡在手术切除前行早期联合化疗,目的在于消除亚临床转移,减小原发肿瘤体积,便于手术切除。联合化疗降低了肿瘤细胞的活性,减少手术中肿瘤细胞播散。根据肿瘤分期,严格制定手术、放化疗综合方案是改善预后的关键。对于RMS的一线化疗药物有:环磷酰胺、长春新碱、顺铂、阿霉索和放射线菌D。拓扑替康( topotecan)、伊立替康( irinotecan)和紫杉醇(paclitaxe1)可以作为RMS化疗的二线用药。有研究提示在Ⅰ期胚胎型患者可以免除放疗,其余Ⅰ到Ⅲ期接受放疗可提高远期疗效25%~ 30%;对于Ⅳ期患者可采用超剂量分割照射对远期预后的影响较小。对于年龄过小(<3岁)无法接受放射治疗的患儿,采用超剂量联合化疗辅以造血干细胞移植来减少化疗反应,延迟放射治疗开始的时间。对ERMS分子生物学研究,使免疫治疗成为可能。瘤细胞内特异基因编码的蛋白质以多肽的形式呈现在细胞表面,此特异性编码蛋白可成为细胞毒性T细胞作用靶点。例如,已发现的变异性P53蛋白产物多肽能够被细胞毒性T细胞特异地识别,此方法已经应用在肺泡横纹肌肉瘤病儿的免疫治疗中。目前ERMS治疗已取得巨大进展,随着分子生物学研究的进展,以腺病毒载体介导的基因治疗将带来更大的希望。

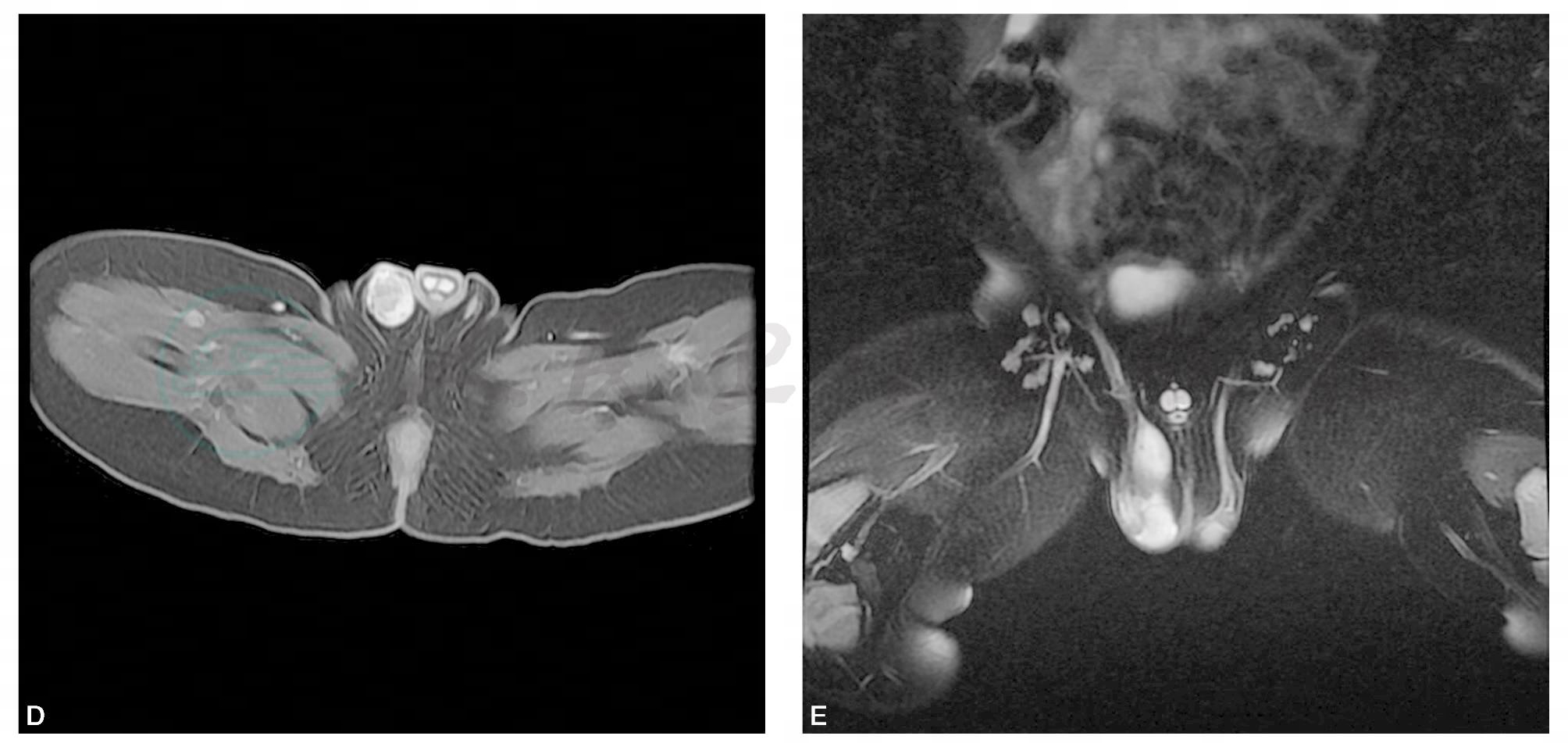

胚胎性横纹肌肉瘤来自未分化的中胚层,为具有高复发率及低生存率的高度恶性软组织肉瘤,好发于婴幼儿。临床表现无特异性,早期诊断较困难,较易误诊为良性病变,明确诊断靠手术病理。胚胎性横纹肌肉瘤典型的病理学形态结构为在疏松黏液背景中见星芒状细胞,细胞密度不定,胞质少,少数细胞胞质粉染,或出现带状、蝌蚪样和蜘蛛样横纹肌母细胞。

二、影像学表现

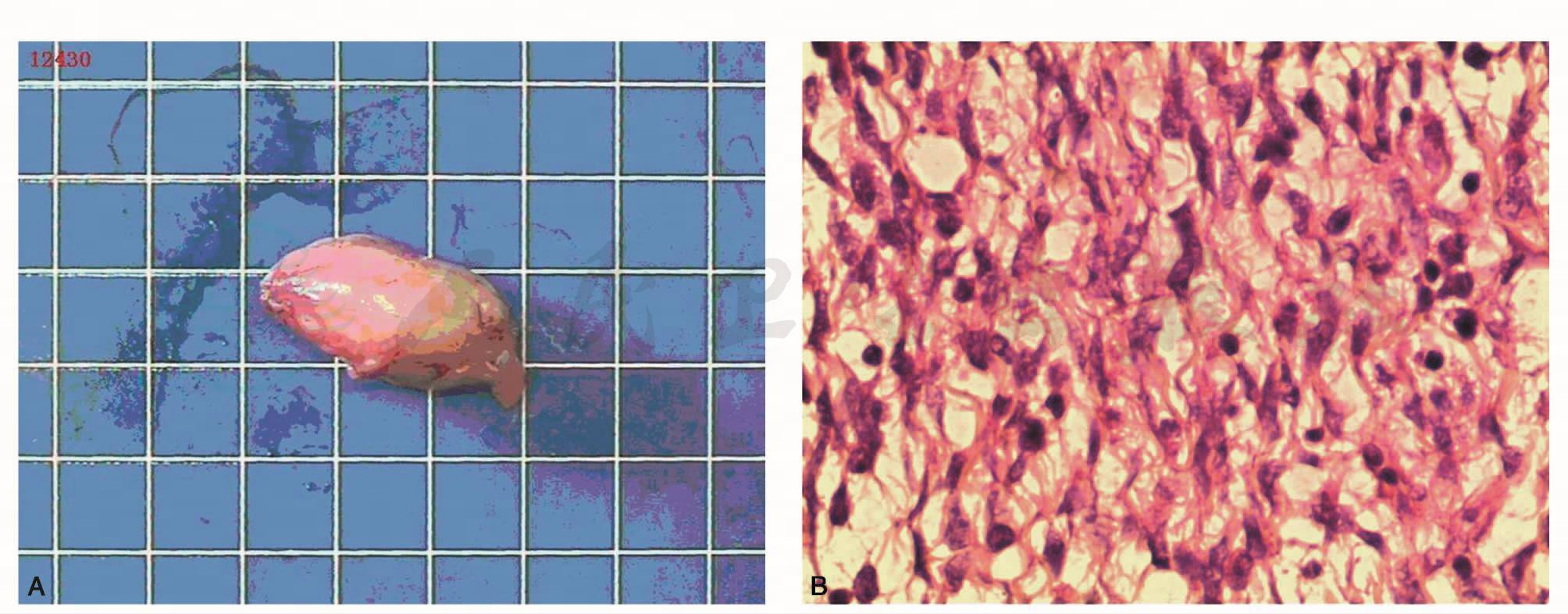

由于具有良好的软组织分辨力,MRI扫描是ERMS基本的影像学检查方式,平扫用来提供解剖学信息,增强扫描用来反映血液供应情况,增强扫描同时进行脂肪抑制扫描。

RMS并没有特异性的MRI信号改变,同大多数软组织肿瘤相似,表现为T1WI中等信号(与肌肉相比),T2WI中等稍高,如果肿瘤含有较多分隔,则可能形状上呈分叶状,增强扫描明显强化。极少数情况下,肿瘤以囊性病变为主。

本例ERMS位于该病好发部位,具有较典型软组织肿瘤信号,增强扫描明显强化,符合ERMS的MRI表现。需与恶性纤维组织细胞瘤、脂肪肉瘤、滑膜肉瘤、神经鞘瘤相鉴别。恶性纤维组织细胞瘤侵袭性强,常侵袭邻近结构,其内可见出血,偶见钙化,并且当其纤维成分较多时,T2WI可见到较弥漫的低信号区分;分化好的脂肪肉瘤显示脂肪信号的成分,而分化差的脂肪肉瘤特别是多形性脂肪肉瘤,内部脂肪成分少见但有明显的局部侵袭性;滑膜肉瘤发生钙化的概率较高,其内多囊变、坏死和出血,可见液-液平面,在T2WI可见低、等、高三重信号(与脂肪相比)混合存在的情况。

【病例介绍】

男,3岁。患儿父母7天前无意中发现患儿右侧阴囊上方与腹股沟交界处有一包块,约鹌鹑蛋大小,触痛不明显。病来患儿进食及大小便正常。无发热、呕吐、腹痛及排尿困难。玩耍、睡眠正常。体征:神清,精神反应可,营养发育好,双肺呼吸音清,无啰音,腹部平软,无压痛及包块。阴茎、阴囊发育良好,皮肤无红肿,双侧睾丸位于阴囊内低位,大小发育可,睾丸附睾未及异常。右侧腹股沟下段、阴囊入口处可扪及实性包块,约2.5cm×2.0cm×1.5cm,质硬,活动可,表面欠规则,无触痛,右侧精索无明显增粗。双侧腹股沟区未及明显增大淋巴结。辅助检查:甲胎蛋白增高达239.7ng/ml(图1)。

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

图1 右侧腹股沟管下段与阴囊移行处可见类椭圆形肿块影,肿块大部分位于阴囊内,肿块呈长T1信号、不均匀T2信号,边界清晰,大小约1.3cm×1.3cm×2.5cm,与附睾分界不清。增强扫描见肿块明显强化。肿块旁及右侧阴囊内见液体信号。未见肿大淋巴结

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

胚胎性横纹肌肉瘤(图2)

图2 胚胎性横纹肌肉瘤

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5