一、概述

嗜酸细胞肉芽肿(eosinophilic granuloma,EG)是组织细胞增多症X的一种类型,是一种原因不明的反应性网状内皮细胞的异常增生,属良性的组织细胞增生,多发生于骨骼系统,发生于眶内者较为罕见。其自然病程发展较为缓慢,一般认为是良性增生性疾病,对激素治疗很敏感,但停药后易复发。论其发病的原因,众说纷纭,莫衷一是,目前为大家认可的病因包括如下三种:①免疫系统疾病:因病变的严重程度与病人自身免疫系统成熟度相关;②病毒或其他病原体感染所致:因病变对类固醇和某些抗生素敏感;③肿瘤性病变:病变内可见某种细胞的克隆性增殖,并对化疗药物相对敏感。

【临床特征】

嗜酸细胞肉芽肿多见于儿童和青年,男性多于女性,一般认为属良性增生性疾病。发生于眼眶者罕见,一般为单眼,也可双眼发病,多因发现眼眶周围包块就诊,发生于眼上缘外2/3部位者多见,常位于眶顶或泪腺窝部,可向外上方及其附近骨壁蔓延,也可向外穿破上眼睑形成瘘管。局部常可有明显压痛,无明显红肿,最常见的眼部症状为眼球突出和眼球运动障碍。位于眶尖部病变,可出现视乳头水肿,视网膜静脉怒张和视网膜出血等等,甚至导致视力下降。

【病理改变】

眼眶嗜酸细胞肉芽肿肉眼见肿瘤为灰黄色肉芽组织,质软而脆。病变可侵及颅骨及周围肌肉组织,可见局部骨质虫蚀样破坏,部分病变可与脑膜相通。

与其他部位嗜酸细胞肉芽肿一致,眼眶病变内仍含有一种特殊类型的组织细胞,即大量朗格汉斯细胞增生。细胞分化成熟,无明显异型性,其间有大量嗜酸白细胞浸润和多数淋巴细胞、浆细胞及中性白细胞浸润,有时可见有多核白细胞,形态与炎性肉芽肿相似,故称为嗜酸细胞肉芽肿。上述典型的组织细胞增多常见于急性期,慢性期嗜酸性粒细胞逐渐减少,纤维组织增生,并出现大量吞噬脂类的泡沫细胞。最后大量纤维组织增生,病灶纤维化。骨组织内的病灶可形成结节状肿块呈粉红色或灰黄色,部分可有出血,质软易碎,骨小梁被破坏,骨组织吸收,周围可有反应性新骨形成。

二、影像学表现

(一)X线检查

眼眶正侧位像显示眼眶骨壁及邻近骨质不规则虫蚀样骨质破坏,边界不清,部分可见骨膜增生。

(二)CT扫描

有较高的空间及密度分辨率,表现为眼眶周围肿物,形态不规则,软组织密度,局部骨质融合、破坏,病变累及周围颅骨及肌肉组织,边界模糊不清,增强扫描可见片状明显强化。

(三)MRI扫描

眶壁骨质破坏,可见不规则肿物,呈片状等T1、长T2信号影,境界不清楚,病变可累及颅板骨质及周围肌肉组织,部分可累及脑膜。注射造影剂后,病变可呈片状明显强化。

(四)ECT

核素检查对嗜酸细胞肉芽肿有较高的敏感性,表现为病变局部的核素浓集。此外ECT还可以发现全身多发病变。但ECT对该病的特异性较低,因此可作为病变筛查或辅助诊断的手段之一。

三、鉴别诊断

影像学检查可见软组织密度肿块并骨质的溶骨性破坏,发生于骨骼者需与骨肿瘤、骨结核、骨髓炎相鉴别,但发生于眼眶者需与神经纤维瘤病Ⅰ型鉴别,病理学检查是诊断本病的重要依据。

【病例介绍】

男性患儿,7岁,家属发现左眼眶部肿物1.5个月,无眼红,无异常分泌物,触之无痛。查体见左眼眼眶泪腺部可触及黄豆粒大小的肿物,触之质韧,活动度差,泪囊区挤压无分泌物流出,左眼视力下降(0.3),矫正不应(图1、图2)。

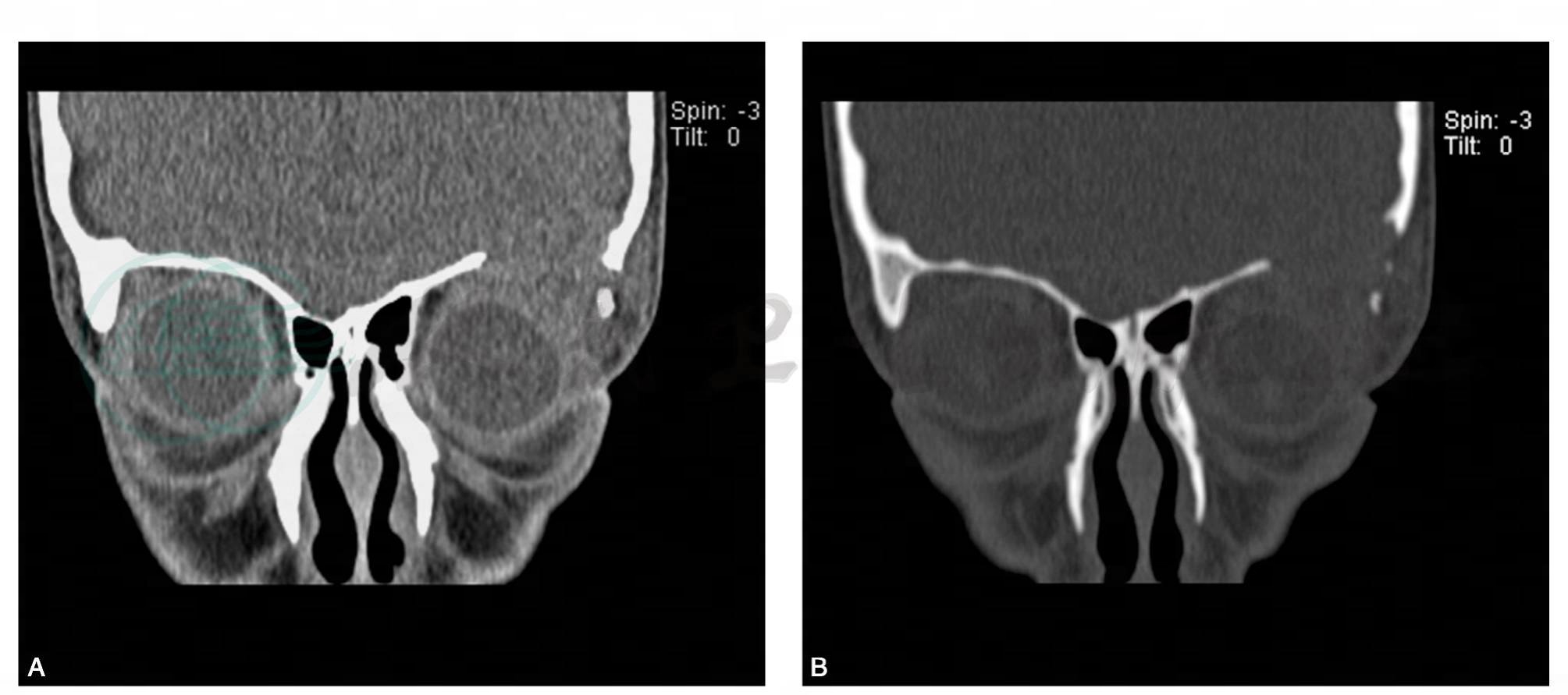

图1 双眶CT平扫及三维重组

图A、图B为冠状面重建(软组织窗及骨窗),图C、图D为VR重建,左眶眼球外上方可见不规则软组织肿块影,密度均匀,与周围组织界限欠清,眶上壁及外侧壁骨质破坏,VR重建显示清楚

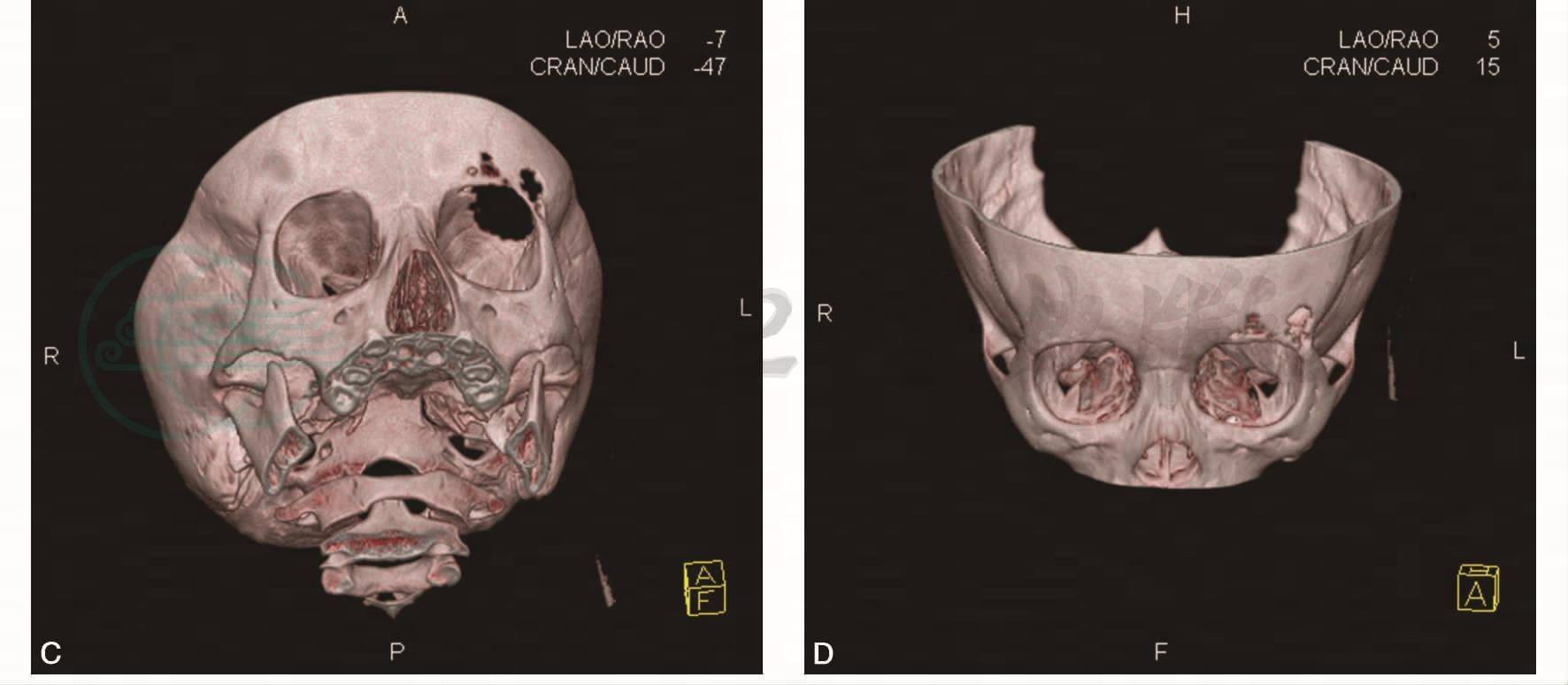

图2 双眶MRI平扫

图A、图B为横断面T1WI和T2WI,图C为T2WI脂肪抑制序列,图D为T2WI矢状面成像。左眶眼球外上方可见不规则肿物,呈片状稍短T1、长T2信号影,脂肪抑制序列信号不减低,境界不清楚,形态不确定,邻近颅骨骨质破坏

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

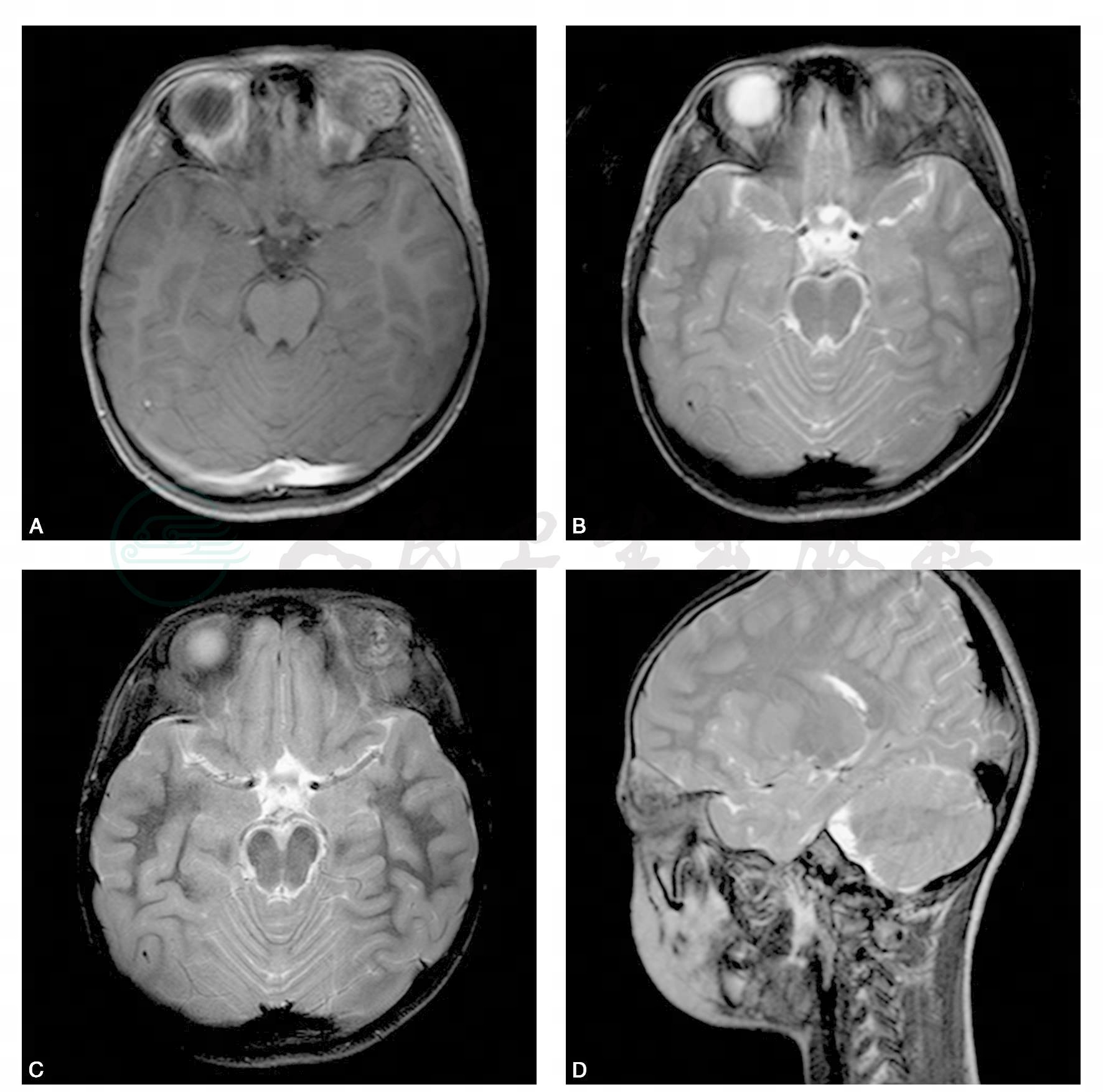

眼眶嗜酸细胞肉芽肿(图3)

图3 病理图片

镜下见透明变性的纤维组织内可见多发病灶,内含组织细胞样细胞内含褐色素,病灶内可见嗜酸性粒细胞等炎性细胞;免疫组化示:CD68(+),CD1a(+)。诊断为眼眶嗜酸细胞肉芽肿

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5