一、概述

子宫肉瘤是相当罕见的起源于中胚层的肿瘤,占子宫恶性肿瘤2%~6%,占所有女性生殖道肿瘤的1%。其三种最常见的组织学变化是平滑肌肉瘤,子宫内膜间质瘤及同源和异源性的癌肉瘤(恶性苗勒多形性腺瘤)。一般来说,平滑肌肉瘤和癌肉瘤占总的40%,子宫内膜间质瘤占15%,其他的占5%。平滑肌肉瘤又分原发性和继发性,原发性平滑肌肉瘤发生于子宫肌壁和肌壁间血管壁的平滑肌组织,肿瘤呈弥散性生长,与子宫壁间无明显界限,无包膜,继发性平滑肌肉瘤为原存在肌瘤恶变。子宫肉瘤可原发于子宫体,子宫内膜间质和子宫颈,子宫体的发病率明显高于子宫颈。子宫肉瘤多数为单个,体积较大,平均大于10cm,以壁间多见,有假包膜,弥散性生长于肌层界限不清,切面质软,鱼肉状,肿瘤内有灶性或片状出血和坏死。子宫内膜间质肉瘤,肿瘤形成息肉状或结节状突入宫腔内或突出宫颈口外,体积较息肉大,形态不规则。常见症状有不规则阴道流血、绝经后阴道流血,腹痛,腹部包块及压迫症状等,还有以盆腔下腔静脉、心房内等处的瘤栓以及由瘤栓栓塞而引起的症状,晚期患者出现恶病质。妇科检查可发现宫颈息肉或菜花样赘生物,子宫增大。无论是因为子宫颈癌还是良性肿瘤,在对骨盆进行放疗后,子宫肉瘤的发生率增加,通常是癌肉瘤。子宫肉瘤的分期取决于FIGO(国际妇产科联合会)系统对子宫内膜癌变的判定。

【分类】

子宫肉瘤包括子宫平滑肌肉瘤,内膜间质肉瘤和恶性苗勒管多形性腺瘤。

子宫平滑肌肉瘤,来源可以是肌层平滑肌细胞或血管壁平滑肌细胞。大体检查类似于子宫肌瘤,有假包膜存在,但也可呈弥漫性生长,与正常肌层无明显分界。大多呈单个肿瘤,来自于肌瘤恶变时,可以有多个病灶存在,半数以上有出血坏死。

内膜间质肉瘤

(1)低度恶性内膜间质肉瘤

子宫呈球形增大,类似于子宫腺肌症,肌层无明显出血病灶,为多发性颗粒小团突起。

(2)高度恶性内膜间质肉瘤

生长部位为宫底部,较大,局部有出血坏死及囊性变,形成柔软的,息肉状或分叶状的肿块向宫腔生长。

恶性苗勒管多形性腺瘤多见于老年人,好发于子宫后壁子宫内膜,呈息肉状突向宫腔,肿瘤局部有坏死。有时像黏膜下肌瘤样充满宫腔或突出宫颈口外。

【分期】

子宫平滑肌肉瘤的FIGO分期:Ⅰ期肿瘤限于子宫:ⅠA<5cm,IB>5cm;Ⅱ期肿瘤扩展到盆腔:ⅡA累及附件,ⅡB肿瘤扩展到子宫外的盆腔组织;Ⅲ期肿瘤浸润腹腔组织(并非仅仅突向腹腔):ⅢA浸润一侧,ⅢB浸润多于一侧,ⅢC转移到盆腔和主动脉旁淋巴结;ⅣA肿瘤浸润膀胱和直肠,ⅣB远处转移。

子宫内膜间质肉瘤和腺肉瘤的FIGO分期:Ⅰ期肿瘤限于子宫:ⅠA肿瘤限于子宫内膜/宫颈内膜,没有肌层浸润;ⅠB≤1/2肌层浸润;ⅠC>1/2肌层浸润。Ⅱ期肿瘤扩展到盆腔:ⅡA附件受累;ⅡB肿瘤扩展子宫以外的盆腔组织。Ⅲ期肿瘤浸润腹腔组织(并非仅仅突向腹腔):ⅢA一处受累;ⅢB多于一处受累;ⅢC转移到盆腔和主动脉旁淋巴结。ⅣA期肿瘤浸润膀胱和直肠;ⅣB远处转移。

【治疗及预后】

目前对子宫肉瘤尚无很有效的治疗方案,多主张以手术治疗为主,辅以化学治疗及放射治疗。手术治疗是治疗子宫肉瘤的首选方法,子宫全切除术加双侧附件切除术是其经典术式,是否常规行双侧盆腔淋巴结清扫术尚存在争议。多数学者认为,对子宫恶性中胚叶多形性腺瘤应常规行双侧盆腔淋巴结清扫术,其他病理类型则根据临床分期行淋巴结活检结果决定。但也有文献报道手术方式对患者的生存率无影响,扩大手术范围并不能改善患者的预后。

二、影像学表现

(一)超声

表现为子宫增大,病变处为不均匀的低回声,呈息肉状或黏膜下肌瘤样,无完整假包膜回声,和正常肌壁间分界不清,可伴囊性变。

子宫肉瘤回声类型与内部结构之间呈对应关系。病灶内部回声主要为三类:

1.均匀低回声

与平滑肌瘤相似但质地软无旋涡状回声。最常见于分化较好LMS,镜下显示异型性较低的平滑肌细胞;分期较早的MMMT与ESS也可有此表现。

2.混合/蜂窝状回声

低回声为主,散在不规则无、强回声区,或强回声与无回声相间分布,典型者呈蜂窝样;强回声在镜下显示为间质或上皮与间质的混合成分以及局灶性出血;无回声区为液化坏死。

3.囊性回声

无回声为主,实性低或强回声散在分布,表现为粗大分隔及隔上突起;病灶体积较大(>9cm),原因可能是肿瘤发生时间长、生长过快导致大面积坏死。近年来国内外都有巨大囊性子宫肉瘤的报道,子宫肉瘤多体积大、生长速度快,故液化发生率高。

文献报道子宫肉瘤的彩色多普勒血流分布主要有两类:血流丰富型和少/无血流型。血流丰富型表现为肿瘤内部、周边血流信号显著增多,流速增快,血管形态不规则,排列杂乱,血流方向无规律,呈现彩色“镶嵌样”血流。绝大多数平滑肌肉瘤、恶性中胚叶多形性腺瘤和高度恶性内膜间质肉瘤的血流分布具有此特征性表现。少/无血流型表现为肿瘤内部、周边仅显示少许血流信号或无明显血流信号,多见于低度恶性和部分高度恶性内膜间质肉瘤。在出血坏死显著而以无回声为主要表现的囊实性病灶中,血流的显示率亦较低。

(二)CT

子宫肉瘤可表现为单个病灶,有清楚的假包膜;也可弥漫性生长,与肌层分界不清,有时有灶性或液性出血、坏死。

1.一般CT检查时病灶已较大,侵犯子宫全层时可表现为子宫表面结节状突起。

2.分叶状软组织肿块,边缘光整或不光整,肿瘤密度不均匀,增强扫描后实性部分不均匀强化,这与肿瘤细胞变性和间质排列疏松有关。常可见中心大片低密度坏死区。

3.囊性为主的病灶,其内小囊数目多且呈网格状改变,具有特征性,可能与恶性苗勒多形性腺瘤内含有癌的成分、常发生水肿或黏液性变有关,可作为子宫肉瘤的一种特征性表现。

4.常伴直肠、膀胱、前列腺受侵,并可有网膜转移及腹腔内种植灶,淋巴道转移多为盆腔组及后腹膜组。

5.MRI

(1)肿瘤与子宫分界不清,但其余边界清楚。

(2)信号:T2WI以稍高信号为主,其内散在高信号,为多发坏死囊变区;T1WI为中等偏低信号,坏死囊变区为低信号,出血灶在T2WI及T1WI均呈高信号,T1WI脂肪抑制显示无脂肪信号,增强扫描呈明显不均匀强化。如肿瘤由肌瘤恶变而来,在T2WI瘤体内可见肌瘤样低信号,或伴有多发肌瘤。

三、鉴别诊断

1.子宫肌瘤

子宫肌瘤超声下表现为与正常肌层稍低的回声减弱区,假包膜的存在使肌瘤与正常肌层有较为清晰的分界线。当肌瘤发生变性时,内部回声不均,但肌瘤的边界较清,并且表面及内部的彩色血流分布较少,血流阻力较高。子宫肉瘤与子宫肌瘤相比,肉瘤回声较紊乱,与正常肌层无明显分界。肿瘤表面及内部彩色血流较多,并且血流阻力明显低于子宫肌瘤。变性的子宫肌瘤其MRI表现与肌瘤的变性类型有关,囊性变及黏液样变时,肌瘤内可见片状长T2信号,而肌瘤红色样变,则于肌瘤内可见短T1信号。肌瘤黏液样变明显时,往往与黏液性子宫平滑肌肉瘤难以鉴别。

2.子宫腺肌症

子宫腺肌症在临床上有明显的痛经病史,且瘤体大小可随月经周期的变化而变化。在T1WI为等信号,T2WI呈低信号,信号强度与子宫联合带相似,边缘模糊,与周围肌层分界不清,没有假包膜;瘤体内在T2WI及T1WI均可见散在、多发1~2mm的点状高信号灶,这是异位岛样分布的子宫内膜组织和腺体囊性扩张的表现,同时子宫腺肌瘤常有子宫结合带弥散性或局限性增厚。

3.子宫内膜息肉

子宫内膜息肉为子宫内膜基底层局部增生,逐渐向上长到子宫内膜表面并突向腔内。多见于子宫底及两角,约有20%为多发性,大小不等,表面光滑,可有蒂或者无蒂。最常见于40~50岁及绝经后妇女。易与子宫内膜间质肉瘤混淆,应行诊断性刮宫明确诊断。

4.宫颈癌

宫颈癌表现为宫颈增大,大于3.5cm,呈团块状或不规则分叶状,边缘清晰,肿块较大时可充满阴道上部,浸润推移宫体,使宫体与宫颈连续性消失,CT增强扫描肿瘤密度低于正常宫体,部分肿瘤内有不规则无强化的坏死区。MRI检查肿瘤组织T1WI上为等信号,T2WI上为高信号,增强扫描呈轻度强化,与子宫内膜间质肉瘤较难鉴别。

5.子宫内膜癌

子宫内膜癌好发于老年患者,大部分在绝经后发病,最常见的临床症状为阴道出血及异常分泌物。与宫腔占位型子宫肉瘤鉴别,高分化内膜癌呈宫腔内中强回声,内部回声较均匀,无显著液化坏死区;宫腔内子宫肉瘤多呈不规则息肉或结节状病灶,体积大者内部结构杂乱伴不规则无回声,与子宫内膜癌鉴别较困难;文献报道早期LGESS病灶可局限于内膜层,显示为内膜不均匀增厚,与早期高分化子宫内膜癌鉴别困难,诊断性刮宫有助于鉴别诊断。

【病例介绍】

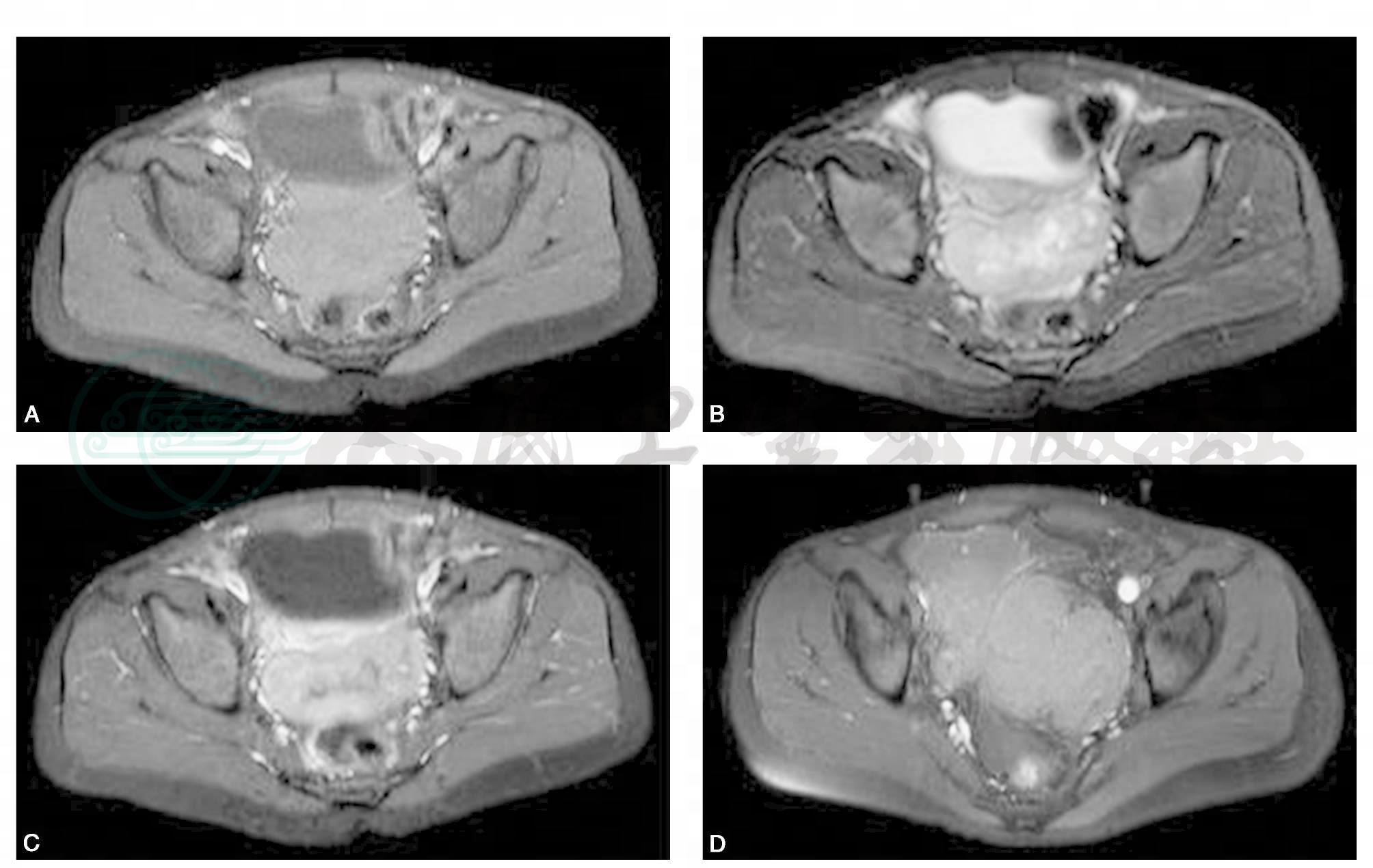

女,38岁,以“自觉腹硬、腹部膨隆3个月”为主诉入院(图1)。

图1 女,5岁,发现下腹及盆腔包块3天。A、B及C~D分别为T1WI、T2WI脂肪抑制及T1WI增强图像,示盆腔不规则混杂信号肿块,呈等及稍低T1稍高T2信号改变,增强后轻微不均匀强化,见分隔样低信号。T1WI脂肪抑制序列显示盆腔分叶状稍低信号肿块。T2WI脂肪抑制序列(E)显示肿块呈不均匀高信号改变,巨大达中上腹水平。矢状T1WI增强序列(F)显示肿块明显不均匀强化

【诊断】

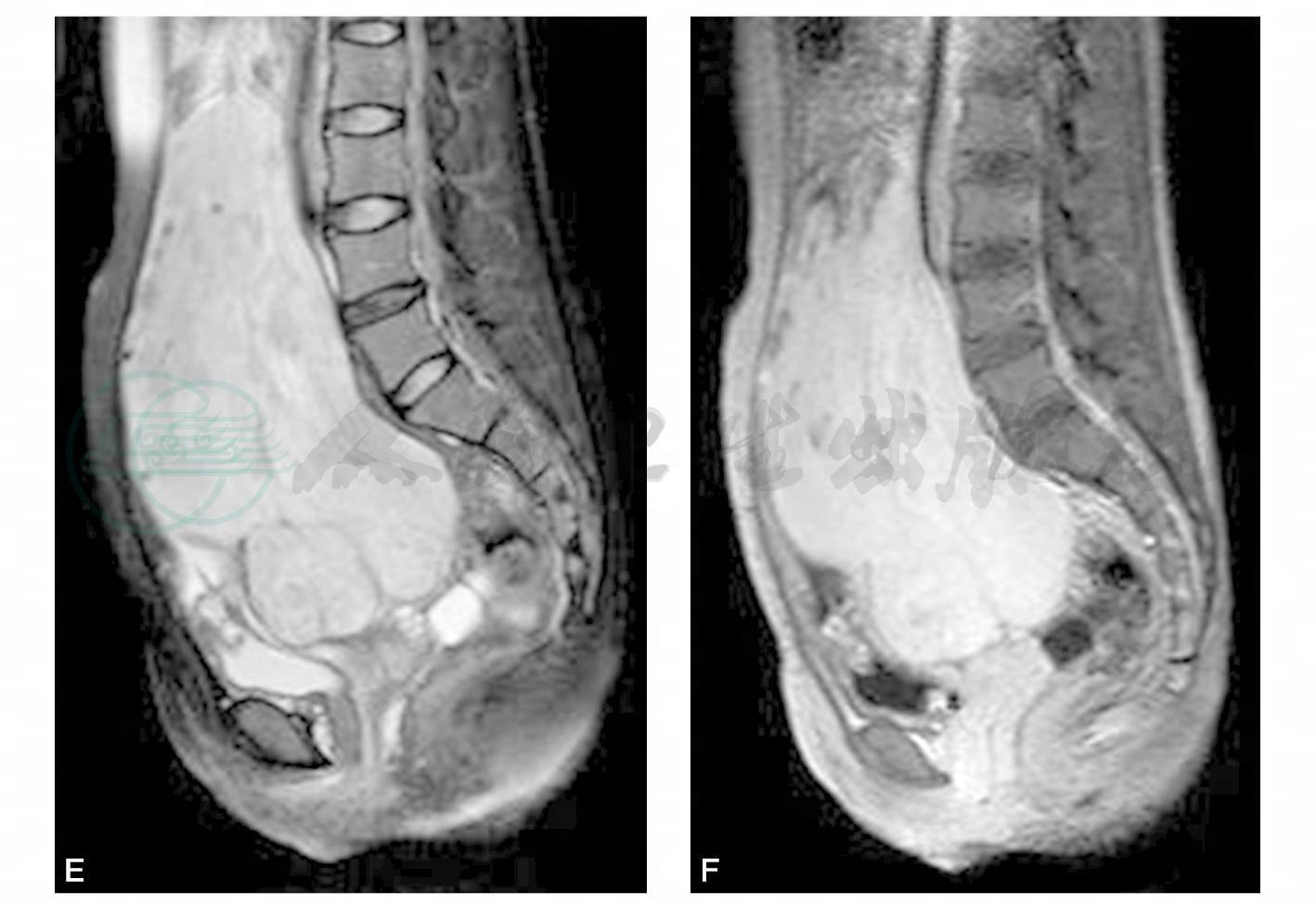

(盆腔)平滑肌肉瘤(低级别)(图2)

图2 瘤细胞胖梭形,束状、旋涡状排列,排列密集,核分裂可见

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5