一、概述

【发病机制】

胡桃夹征(nutcracker syndrome,NCS)是一种血管病变,指左肾静脉在汇入下腔静脉的行程中,走行于肠系膜上动脉(superiormesenteric artery,SMA)与腹主动脉(abdominal artery,AA)之间夹角内时受到挤压而引起相应的临床症状,故又称为左肾静脉受压综合征。通常肠系膜上动脉与腹主动脉之间的夹角为45°~60°,并为肠系膜脂肪、淋巴结、腹膜等充塞而使左肾静脉不致受挤压,但在某些情况下,如:①青少年青春期身高迅速增长而成瘦高体型,椎体过度伸展压迫左肾静脉;②腹腔脏器下垂;③直立活动时腹腔脏器因重力关系牵拉肠系膜上动脉;④SMA起始部脂肪组织减少等。该夹角变小可影响左肾静脉血流动力学,造成左肾静脉淤血扩张,引流入左肾静脉之血管发生淤血或形成侧支循环,从而引起一系列病理生理变化。

胡桃夹征多表现为左肾出血,左肾静脉受到挤压,导致左肾静脉回流受阻,左肾静脉压升高,左肾静脉扩张,形成左肾淤血,淤血的静脉系统与尿收集系统间发生异常交通,或因肾盏穹隆部静脉窦壁变薄破裂,从而引起非肾小球性血尿。NCS引起的直立性蛋白尿于青少年中也不少见,其在青春期发病率可达10%,左肾静脉受压致血液回流受阻与直立时内脏下垂使AA与SMA间的夹角变小,导致尿蛋白排出量增加,其也可能与年龄、激素水平、毛细血管通透性及脆性有关。

【临床表现】

临床症状常为一侧性(左肾)非肾小球性血尿,由于出血程度不一,可表现无症状血尿于尿筛查中检出,也可为反复出现的肉眼血尿。运动和感冒可为诱因,血尿常在剧烈运动后或傍晚出现,伴或不伴有蛋白尿,也见妊娠时加重的病例报道,并可出现偏头痛、全身疲劳、左侧腰痛或下腹坠痛。有时也可伴发以下几种情况:直立调节障碍、精索或卵巢静脉扩张、十二指肠受SMA压迫而发生淤滞症及女性盆腔充血、月经增多。有研究者报道NCS可引起原发性高血压。另外一个重要临床症状是左肾静脉受压影响生殖静脉而出现的表现。男性临床表现比较明显,表现为不同程度的左侧精索静脉曲张。随着NCS诊断技术的不断提高,越来越多的胡桃夹征被发现,故临床对此病应有充分的认识。

【治疗与预后】

目前,NCS的治疗有保守治疗和手术治疗两种。对于有反复发作的镜下血尿或间断、短时的无痛血尿而无贫血、腹痛的病人,临床上可以随访观察,一方面可以等待侧支循环的建立,另一方面SMA起始部周围脂肪结缔组织增加可以缓解左肾静脉受压程度;但对于一些反复、长期的血尿并明显影响血红蛋白水平以及血凝块引起左腰痛、严重的性腺静脉曲张和贫血者,保守治疗效果较差,需采取手术治疗。外科治疗的目的是解除腹主动脉与肠系膜上动脉对于左肾静脉的压迫,手术方法包括人造血管置换术、肾固定术、左肾静脉内支架置入术(endovascular stenting,ES)以及自体肾移植术等。目前,ES在治疗NCS方面展现出巨大的潜力,具有较大的优越性,正逐步取代经腹手术治疗,将成为治疗NCS首选的介入方法。

【流行病学特征】

该病可发生于儿童及瘦长的青少年,儿童发病多为7~13岁,以男性居多。近年来,随着诊断技术的发展,越来越多的胡桃夹征被发现,也有中老年发病的报道。据统计,小儿胡桃夹性血尿占儿童血尿的33.3%,成为儿童血尿的较常见原因,因此日益受到临床的关注。

【分型】

NCS分前胡桃夹征和后胡桃夹征,左肾静脉在汇入下腔静脉的行程中,于肠系膜上动脉与腹主动脉夹角内走行时受到挤压而引起相应的临床症状是前NCS;如左肾静脉走行于AA与脊柱间并受到两者的挤压则为后NCS。

【诊断标准】

对不明原因非肾小球血尿在考虑NCS时应排除结石、感染、外伤、肿瘤等引起的血尿。此病尚无统一的诊断标准,一般包括:6点标准:①一侧性肾出血;②尿钙排泄量正常(CaCr<0.20mg/mg);③尿中红细胞为非肾小球性,尿中正常形态红细胞>90个/HP;④肾活检呈轻微变化;⑤腹部B超和CT见LRV扩张;⑥LRV与下腔静脉压力差>5cmH2O。Wolfish等认为有以上第3、第5两点即可,并主张尽可能减少有创性检查。临床确诊尚需经膀胱镜证实左侧上尿路出血,或LR造影直接观察到LRV于AA及SMA间受压,并测定LRV与下腔静脉压力差>5cmH2O。

二、影像学表现

影像学检查是诊断NCS重要的一环,各种影像学检查方法有其优点也存在不足,在诊断NCS时应密切结合临床症状。

(一)超声

是诊断NCS首选的无创性检查方法,价格便宜,方法简单,可重复操作性强,能清晰地显示腹主动脉、SMA及LRV的解剖情况,显示LRV宽度的变化及狭窄前后血流速度的改变。同时能除外先天性肾畸形、外伤、肿瘤、结石、感染性疾病及血管异常引起的血尿。超声检查包括平卧位及站立15分钟后LRV最窄处和最宽处内径(a,b)、血流速度(Va,Vb),及最窄处峰值静脉压差(ΔP),一般认为平卧位b/a>3,站立后b/a>5,LRV近端流速明显增快,站立后ΔP>5mmHg。超声对该病诊断的准确率在80%~95%以上,如多普勒超声能计算狭窄部分的血流速度,将更加有利于对该病的诊断。目前超声是“胡桃夹现象”的主要筛选检查方法,但超声检查也存在一定的不足,即左肾静脉截面常呈椭圆形,超声测量管径并非平均直径,不能准确表示管腔截面狭窄程度,而对左肾静脉最窄处和最宽处内径的测量又因人而异,测量流速比可间接反映管径狭窄情况。另外,由于超声易受肠气影响,受脾静脉及左肾动脉干扰,不易显示夹角处左肾静脉完整血流影像;因夹角处左肾静脉与声束方向接近垂直,测量该处血流速度有一定困难;不易显示近肾侧侧支静脉;肥胖病人因脂肪过多,准确测量其左肾静脉也很困难,部分病人影像显示欠清晰;左肾静脉夹角处还易受主动脉搏动、呼吸、探头压力等影响。以上因素均可影响超声对该病诊断的准确性。

(二)CT

多层螺旋CT(MSCT)随着螺旋CT硬件及软件的不断更新发展,CT扫描的速度越来越快,特别是多层螺旋CT血管成像(multislice spiral CT angiography,MSCTA)以其无创、快速检查、优越的图像后处理软件和高空间分辨力影像等优点已广泛应用于心血管疾病的临床检查和诊断。MSCTA能清晰地显示左肾静脉、SMA和AA及其分支血管的空间结构及立体走向,可以测量左肾静脉狭窄处的前后径和近肾端扩张处的前后径,并可以测量肠系膜上动脉与腹主动脉夹角,从而直观评估左肾静脉扩张及变窄的程度,合理解释所引发的相应临床症状。由于CT扫描时间短、无创伤、图像质量清晰,并提供任何方位的重建,已越来越多地用于临床诊断NCS。通过重建还能清楚全面地提供引流静脉侧支循环的建立情况。更重要的是血管的狭窄实质上是血管断面截面积缩小,MSCT能准确测量受压处及扩张处截面积,尤其是当夹角处血管呈扁椭圆形或线形时,单纯测量前后径并不能准确地反映狭窄的真实程度,而测量截面积之比可以准确、直观地反映左肾静脉受压引起的管腔变化。MSCTA在诊断NCS方面具有巨大的潜力,但也存在一些不足,即不能测量左肾静脉的流速及流量,缺乏与相应血流动力学指标间相关性的研究。

参照日本伊藤克己的几点标准,多层螺旋CT诊断胡桃夹现象的初步标准为

(1)排除肾脏本身病变引起的血尿;

(2)测得AO与SMA之间的夹角θ,θ≤35°;

(3)测量左肾静脉在腹主动脉和肠系膜上动脉夹角内侧(扩张段a)和外侧(狭窄段b)的内径比值,a/b≥2.5;

(4)侧支循环开通;

(5)左肾体积增大。

其中,(1)为基本条件,(2)、(3)为必要条件,(4)为肯定条件,(5)可为参考条件。多层螺旋CT的优势可以从多方位观察左肾静脉受压及侧支循环的状况,三维重建图像可以旋转立体观察。

(三)MR

MRI及MR血管造影(MRA)可用于NCS的检查且安全无辐射,MRA是一种无创性检查方法,可以清楚显示左肾静脉扩张、狭窄的程度及SMA与AA夹角的情况,其影像能够与介入性血管造影媲美。磁共振也有很多缺点和不足使其目前没有广泛应用于NCS的筛查和确诊,其影像的空间分辨力低于CT,对于左肾静脉受压部分显示有时不够理想,因受血流动力学及某些技术因素的影响可引起假阴性,同时不易观察侧支循环,并且检查时间较长,费用较高。因此,目前在诊断NCS方面还不是临床首选的影像检查方法。但是随着MR技术的不断更新发展,MRI二维相位对比血流测定技术可以无创地测量左肾静脉血流的流速和流量,对NCS引起的左肾静脉的血流变化可进行评估,在诊断NCS方面将具有广阔的前景。

(四)DSA

左肾静脉血管造影目前是临床诊断NCS的金标准。血管造影可以显示LRV在通过SMA与腹主动脉之间受压的情况,LRV远端扩张的情况,还可以对下腔静脉及LRV狭窄前进行测压,评估LRV狭窄前后的压力差,当两者压差≥0.4kPa时,可考虑LRV高压。但也有研究者认为,它们之间的压力差并不能作为准确诊断NCS的一项标准,该压力差取决于左肾静脉的引流静脉侧支建立情况,在正常与不正常间无明显分界。而且,肾静脉造影因受血流动力学及某些技术因素的影响可引起假阴性,同时不易观察侧支循环。动脉DSA能清晰显示LRV受压及远端扩张的LRV,同时可显示侧支循环情况,对诊断胡桃夹较为准确和全面。动脉DSA静脉期也能清晰显示左肾静脉受压及远端的左肾静脉,并能观察对比剂反流下腔静脉延迟,同时可显示侧支循环情况,对诊断NCS较为准确和全面,在动脉期还可除外其他血管畸形、肿瘤病变。

在DSA检查的同时可以对患者进行治疗,在左肾静脉狭窄处植入支架,缓解左肾静脉狭窄情况。虽然介入性血管造影能直接显示静脉血管的情况,并且能测量左肾静脉与下腔静脉的压力差,但血管造影是一种有创性的检查方法,费用较高,操作较复杂,不适合不需经血管内支架置入术治疗的病人,也不能应用于可疑NCS病人的随访观察,目前更加趋向于使用以上无伤性方法替代有创性检查。

(五)误诊分析

NCS是一种少见的血管病变,但只要临床认识充分,借助相关的超声、多层螺旋CT及DSA检查,不难作出诊断。不能单凭左肾静脉受压产生的临床症状诊断为NCS,要考虑是否为腹主动脉瘤压迫LRV导致。对于不明原因的血尿或直立性蛋白尿病人,在探寻其病因时,除外高钙尿症、肿瘤、结石、感染、畸形和肾小球疾病后,应考虑到胡桃夹征的可能,以免造成误诊及漏诊。

【病例介绍】

患者男,13.5岁,以“间断蛋白尿2年余”为主诉入院。患儿2年半前查尿常规示:隐血(2+),尿蛋白(+);住院两天后正常。2个月前患儿感冒后查尿常规示:尿蛋白(+)。患者本次入院查体:T:36.7℃,P:81次/分,BP:100/70mmHg。患者双肾区无叩痛,双侧输尿管走行区未及明显压痛,膀胱区无明显隆起,未及包块,无压痛叩诊无浊音(图1)。

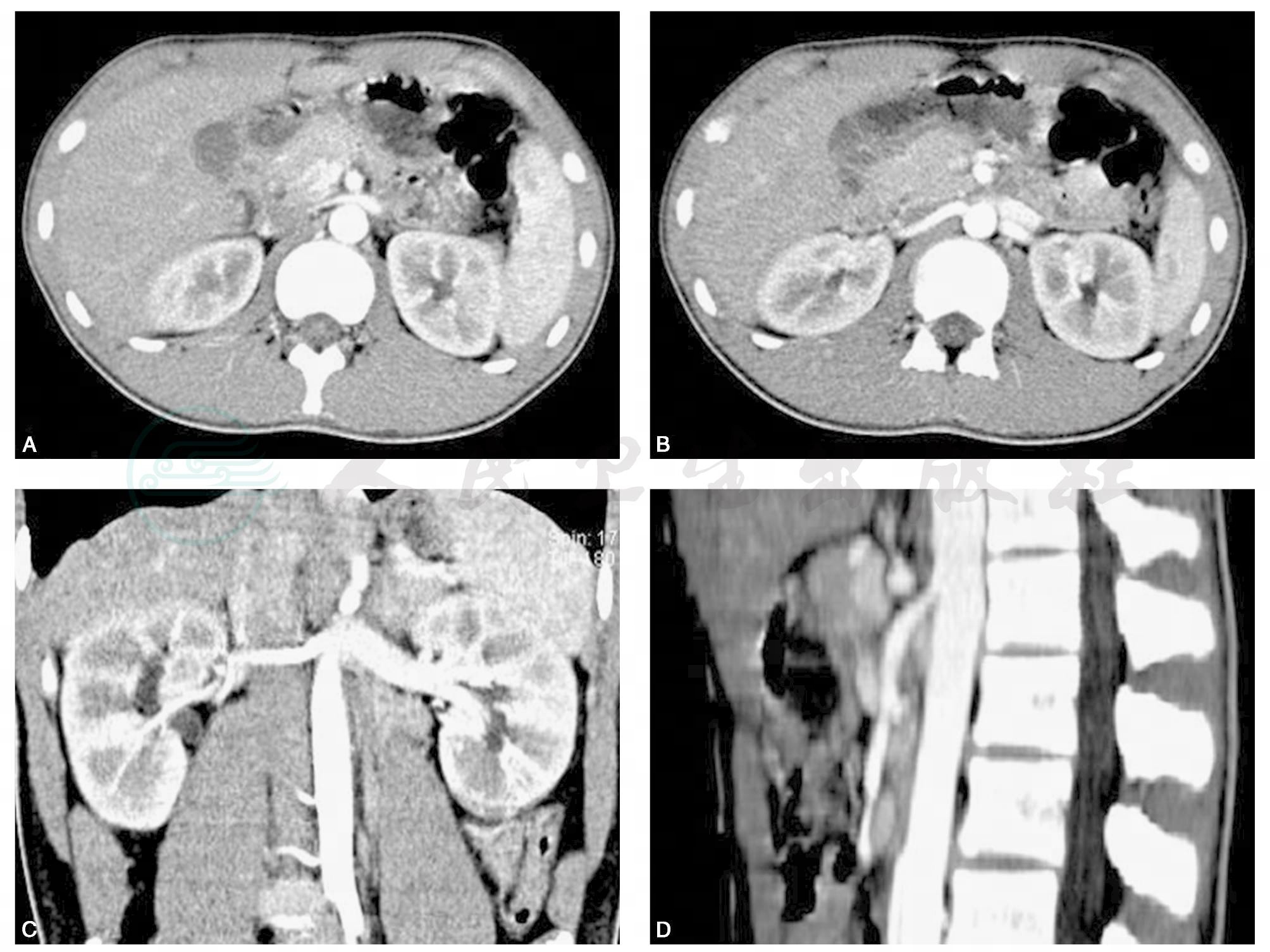

图1 腹部CT增强+三维重建

A、B图:增强横断面,示左肾静脉通过AO和SMA夹角时明显狭窄,直径约3.0mm,近肾侧左肾静脉扩张,直径约14mm,左肾静脉通过AO和SMA夹角时的内径为a近肾侧内径为b,b/a>2.5;C图:增强CT冠状位MPR血管重建,示增粗的左肾静脉;D图:增强CT矢状位MPR血管重建,示肠系膜上动脉与主动脉夹角约23°

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

胡桃夹征