一、概述

脾脏错构瘤(splenic hamartoma,SH)是一种罕见的脾脏良性肿瘤样病变,由正常脾脏组织以不同比例混杂所构成。1861年Roki tansky首次报道本病,其发病率低,临床易误诊。

【流行病学特征】

SH是一种罕见的良性肿瘤样病变,尸检系列的回顾显示其发生率0.024%~0.13%,在脾切除术中发生率约3/20万。

脾脏错构瘤可发生于任何年龄,无性别偏向。文献报道的病例多为成人,儿童约占14.3%。绝大部分病例为单发。

【病因】

脾错构瘤一般认为脾胚基早期发育异常,使脾脏正常构成成分组合比例发生混乱,在脾内呈局限性瘤样增生。构成成分以纤维、血管或淋巴细胞为主时,又称脾纤维瘤、脾内副脾、脾结节状增生等名称。此并不能完全表达脾错构瘤的本质,故还是称脾错构瘤较能说明该肿瘤的本质与特征。

【病理】

SH是由多种正常脾脏成分的异常混合所构成,大体表现为单发或多发的实性结节,边界清楚但无包膜,其中单发病灶多见。脾错构瘤的形态特征通常是界限清楚,有分界,似有纤维分隔或形成假包膜,在镜下脾窦索,红白髓比例失去规律,血窦血管扩张或纤维组织增生,使脾正常结构组合紊乱。

组织学上,SH分为红髓型、白髓型、混合型和纤维型,红髓型主要由失调的脾实质构成,白髓型主要由淋巴组织构成,混合型中红、白髓成分所占比例较接近,以上三种类型病灶内常常合并有不同程度的纤维组织增生,当病灶内纤维组织占优势时则属于纤维型(也有部分学者认为纤维型是红髓型或白髓型退变纤维化的结果,其中红髓型占大多数)。

【临床表现】

SH的临床表现无特异性,多数患者无临床症状,而在体检或尸检中偶然发现,少数患者可出现腹痛等脾脏包膜牵拉症状,也可合并血液学异常,包括贫血、血小板减少或全血细胞减少,这些症状在病灶切除后很快消失。有文献报道SH合并肾脏疾病或身体其他部位的错构瘤。

【治疗与预后】

手术是目前主要的治疗方法。因SH术前确诊率很低,所以常常误诊为其他病变而行手术治疗,可行部分脾脏切除术,特别是对于儿童患者。此病预后良好。

二、影像学表现

脾脏错构瘤的术前诊断主要通过影像学检查,彩超、CT和MRI等检查都有助于脾脏错构瘤的发现和定性,但由于罕见,所以术前确诊率低。

(一)超声

超声检查主要作为筛查的手段。

脾错构瘤的声像图表现:通常为椭圆或圆形、边界清楚的低回声区,但缺乏包膜,偶可有假包膜,多为单发性,病变的直径从数毫米至十几厘米。

彩色多普勒超声可见低回声区内棒状或不规则形血流信号,频谱显示为低速高阻力型动脉血流。

(二)典型脾脏错构瘤的CT及MRI表现

CT和MRI动态增强扫描是目前确诊脾脏错构瘤的主要方法。

1.CT

CT平扫时本病呈略低密度肿块,边界欠清,密度接近脾脏实质,有时与脾脏密度接近而难以发现。部分病灶内可出现钙化和脂肪密度。

螺旋CT动态增强扫描对于脾脏错构瘤的诊断有重要价值。典型的表现为:多数病灶动脉期呈现明显或轻度强化,并随时间的推移而呈渐进性、延迟性强化,门脉期及静脉期强化亦高于周围脾脏实质,即所说的“快进慢出”的强化方式,但病变内可见未强化的脂肪成分,对于其确定诊断更有价值。

病理上多为红髓型SH,“快进慢出”的渐进性强化方式可能是由于对比剂停滞在肿瘤的组成成分血窦中所致。

2.MR

T1WI多为等信号,T2WI上多数表现为高信号,少数表现为低信号,部分病灶内可见局灶性异常信号,病理上主要是瘢痕组织。部分病例T2WI也可表现为低信号者,病理分析此类病例T2WI信号低主要与病灶内红髓脾窦是否扩张以及纤维所占比例有关,如果病灶内红髓脾窦扩张,病灶呈高信号,如果病灶内红髓脾窦无扩张且合并较大比例的纤维组织,则病灶表现为低信号。

MRI增强扫描的强化方式与CT强化方式相同。

(三)不典型脾脏错构瘤的影像表现

白髓型SH主要由淋巴组织构成,其影像学表现类似于淋巴瘤,CT平扫呈稍低或等密度,T1WI像呈稍低或等信号,T2WI像呈稍高信号,增强扫描呈延迟强化;混合型SH的影像表现则与其不同成分所占比例有关;纤维型SH主要由纤维组织构成,在CT平扫呈稍低密度,T1WI等信号,T2WI像呈低信号,增强扫描呈渐进性延迟性强,有关这三种类型的影像学表现文献报道少见。

三、鉴别诊断

1.脾脏血管瘤

(1)脾脏血管瘤密度(或信号)多数比较均匀,在CT平扫和T1WI与脾脏的密度(或信号)差别更大,T2WI不表现为低信号;

(2)脾脏血管瘤早期可呈结节样强化,延迟强化基本同脾脏实质密度,内部无脂肪成分。

2.脾脏淋巴瘤

(1)常合并脾脏增大,病变密度比较均匀;

(2)应用网状内皮系统特异性对比剂超顺磁氧化铁颗粒(SPIO)有助于鉴别,恶性淋瘤不能摄取SPIO,在信号降低的脾脏背景衬托下瘤的信号强度相对增高,而错构瘤可摄取SPIO而脾脏的信号强度同步降低。

【病例介绍】

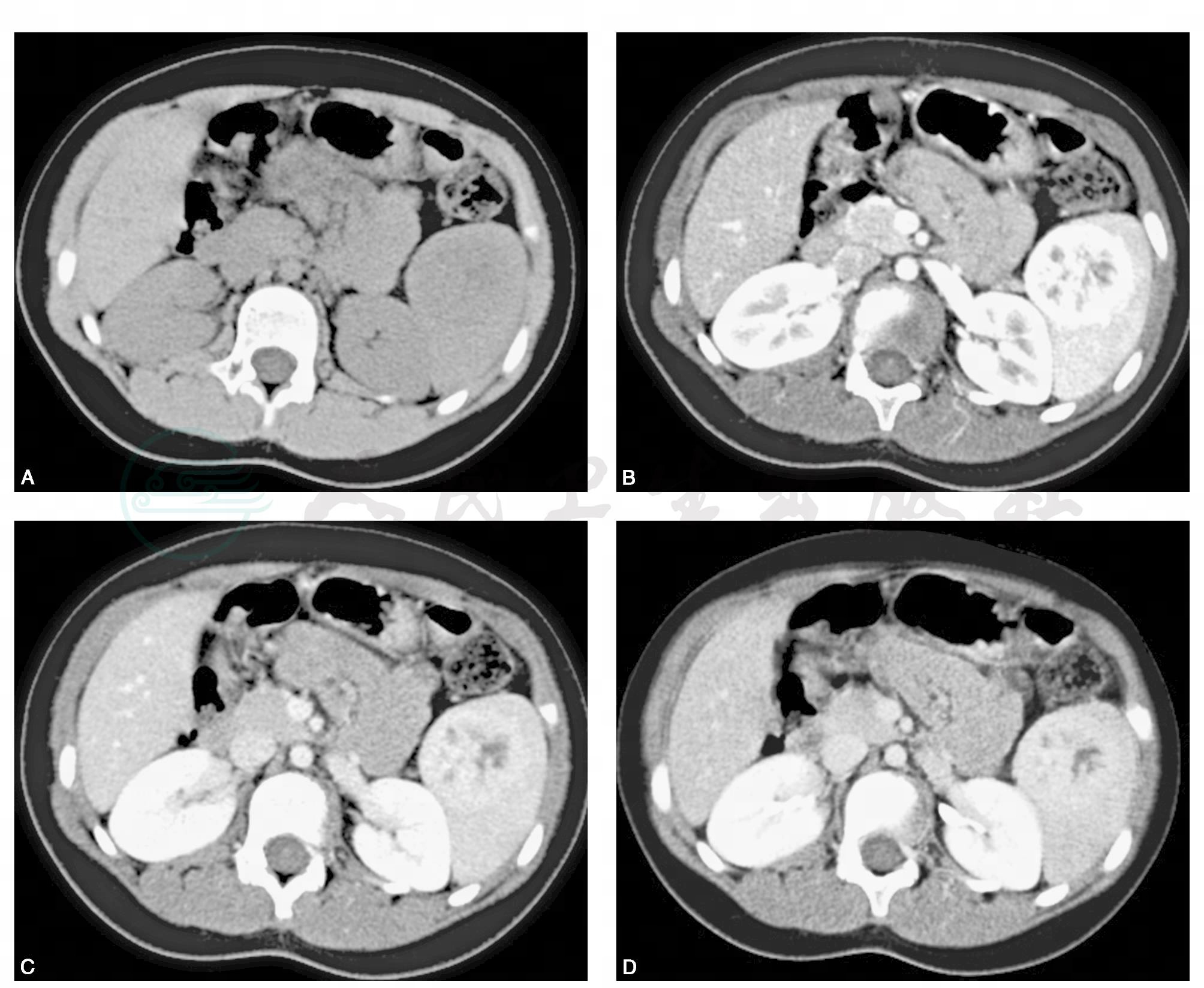

患者,女性,6岁,主诉:间歇性腹痛1个月。病来无明显诱因出现上腹部疼痛,为阵发性钝痛,无腹胀,饮食睡眠可,二便正常。查体:腹部略膨隆,全腹软,无压痛,无反跳痛及肌紧张,未触及局部包块,肝脾肋下未及,移动性浊音(-)。CT增强检查见图1。

图1 CT增强扫描:考虑脾脏错构瘤。平扫显示脾脏内稍低密度病变,边界欠清楚,动脉期病变明显不均强化,门脉及静脉期继续强化,各时相强化程度均高于周围脾脏实质,呈现“快进慢出”,病变内可见未强化区

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

脾脏错构瘤( Splenic hamartoma,SH) (图2)

图2 病理回报为脾脏错构瘤

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5