一、概述

骨嗜酸性肉芽肿与莱特勒-西韦病(勒-雪病)、韩-薛-柯病同属于组织细胞增生症。病因不清,多认为是一种原发免疫缺陷性疾病,它能促使组织细胞增生。组织学上在溶骨破坏区见许多朗格汉斯细胞伴嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞,偶尔可见多核组织细胞。其中朗格汉斯细胞形态特殊,具有诊断意义,其胞浆呈嗜酸性,电镜下内可见朗格汉斯颗粒,又称为Birbecks颗粒,具有特异性。由于其含朗格汉斯细胞,又称朗格汉斯细胞组织细胞增生症,为组织细胞增生症X中比较良性的一型,早期表现为囊肿,含软而易碎的黄棕色或红色的脂肪和坏死组织。中期组织细胞增多。晚期病变逐渐转化为灰色结缔组织,最后可骨化。本病可见于幼儿、儿童和青年。任何骨骼均可受累,常见于脊椎、颅骨、长骨和骨盆等。发病年龄,部位及病程不同,其影像学表现亦具多样性。临床一般无全身症状,局部可感肿痛,多发者可有低热、食欲差、体重减轻等。预后良好,具有自限性的修复过程及多发病灶此起彼伏的特点,病灶经治疗后可修复,也可自愈,少数可转变为韩-薛-柯病。

二、影像学表现

(一)X线平片

1.颅骨

多累及额顶骨,常呈边缘整齐的穿凿样骨破坏,周边可见轻度硬化。颅骨破坏及破坏病灶内残留小骨,典型为“纽扣”样死骨,病理改变为肉芽组织替代正常骨组织。病灶可单发或多发,大小不一,累及内外板,严重者可超越颅缝,亦可呈大片状似“地图样”骨破坏。病变破坏外板可向外形成软组织肿块。

2.长骨

病变多累及干骺端及骨干,很少累及骨骺。病灶起于髓腔向四周发展,呈卵圆形或分叶状单囊或多囊溶骨破坏,少数呈斑点状浸润破坏,可见不规则线状骨膜增生。边缘清楚,可轻度硬化。破坏区内可见交叉的骨嵴。病变扩展使骨皮质受压变薄,轻度膨胀。病变部位大多见层状骨膜增生,骨膜增生范围大多超越骨破坏范围,骨膜增生完整,外缘光滑,无破坏及断裂。

3.脊柱

在脊柱以单发常见,主要表现为椎体溶骨性破坏,呈楔形或盘形,边缘不规则或硬化,骨破坏广泛者椎体塌陷,累及椎弓根及椎旁软组织,晚期椎体呈楔形或高度致密的盘状改变,其前后径及左右径通常增大,超越相邻椎体边缘,很少累及相邻的椎体,椎间隙正常或略变窄。多发病例可为相邻数个椎体,也可呈跳跃分布,间断数个椎体受累,各椎体破坏程度可不一致。

4.发生于骨盆、肩胛骨、肋骨及胸骨者,病变多呈地图形或卵圆形破坏,边缘锐利不规则,边缘清楚可见轻度硬化,可穿破骨皮质引起骨膜增生及形成局限性软组织肿块。有时X线对病变显示不清,CT可见明显骨破坏。

5.当X线检查发现病变怀疑嗜酸性肉芽肿时,应进一步检查全身骨骼有无病变,至少包括颅骨和骨盆,其次为四肢长骨。当发现一个或多个其他位置病变,通常可以确诊。部分病人骨破坏区经多年后可自行恢复正常。

(二)CT

1.长骨

可表现为膨胀性溶骨破坏,边界清楚,可见轻度硬化。骨皮质断裂。病灶内可见斑片状死骨,病灶周围可见多层状骨膜增生。部分病例破坏区周围可见局限性软组织肿胀。

2.椎体

可表现为椎体不规则溶骨破坏,病灶边界清楚。椎旁伴有局限性软组织肿块,病变椎弓根可受累及。

(三)MRI

1.长骨

表现为在T1WI为低、等混杂信号,个别病例破坏区表现为液-液平面形成,上方为低信号,下方为高信号。在T2WI为高信号或以高信号为主的混杂信号。病灶周边可见长T1短T2低信号层状骨膜增生及长T1长T2信号软组织肿块影。增强扫描见病灶呈不均匀强化。

2.椎体

表现为T1WI病变呈低等信号,T2WI为不均匀高信号,其内掺杂斑点状低信号。椎旁可见局限性软组织肿块影,为长T1长T2信号,横断面呈均匀环带状,紧贴在椎体周围,硬膜囊受压。病变椎体相邻椎间盘信号正常,但可出现相邻椎间盘向病变椎体侧膨胀的形态改变。

三、鉴别诊断

骨嗜酸性肉芽肿多见于10岁以下小儿,无全身症状,具有血沉加快、嗜酸性粒细胞增高。患者一般临床症状轻,与较明显的骨质破坏范围不一致;有多发、此起彼伏的特点,可表现为新旧病灶共存;本病具有良恶性病变的特点,表现为不同程度的膨胀性骨质破坏,并伴层状骨膜反应,其范围常超过骨质破坏的范围,一般骨膜反应较成熟、连续,病变周围可伴有范围较广的软组织肿胀,但软组织肿块边界清楚光滑,薄而细长,均匀包绕骨质破坏区。应与下列病变鉴别:

1.尤因肉瘤

多见于骨干中部,疼痛为主要症状,初为间歇性,迅速发展为持续性剧痛。X线表现为髓腔及周围骨皮质呈虫蚀状或筛孔状溶骨性破坏,边界不清,病变进展快,周围可见葱皮状骨膜增生,增生的骨膜断裂处常出现细小放射状骨针影。肿瘤穿破骨皮质可形成较大的软组织肿块影。

2.急性骨髓炎

多见起始于干骺端向骨干方向发展,破坏区呈虫蚀状、筛网状或不规则斑片状溶骨性破坏,破坏区与正常骨分界不清。可出层状骨膜增生,但多有断裂、残缺及骨膜三角形成。周围软组织呈明显的弥漫性肿胀。有急性发病史、高热、局部软组织红、肿、热、痛。

3.骨囊肿

骨干及干骺端可见单囊及多囊性骨破坏,破坏区透亮度较高,一般无骨膜反应,可做鉴别。

4.骨纤维异常增殖症

四肢长骨可表现为囊状膨胀性、毛玻璃样、丝瓜瓤样及虫蚀状骨破坏,骨皮质变薄,骨膨胀及变形。周围无骨膜增生及软组织肿块影。

5.骨干结核

好发于无或少有肌肉附着的尺桡骨及胫骨,呈多个圆形骨质破坏,常见颗粒状死骨及层状骨膜增生,破坏区病骨稍膨胀,呈梭形增粗,类似短管骨结核的“骨气臌”改变。但骨膜增生外围多不规整,层状骨膜增生分层不清晰。全身可有结核中毒症状或有结核改变等。

6.硬化型骨髓炎

长骨低毒力感染,破坏区膨胀,周围骨质增生硬化明显。骨皮质增厚,骨干增粗,髓腔变窄或完全消失。骨硬化区内的骨质破坏不明显。邻近软组织多无肿胀。

7.动脉瘤样骨囊肿

MRI出现液-液平面时多为出血所致,动脉瘤样骨囊肿有其特点:

(1)可见数个大小不等液-液平面;

(2)囊肿边缘可见多数憩室样突起;

(3)周围可见较多血管流空像。

而嗜酸性肉芽肿出现阶梯状液-液平面机会较少,数量亦少,再结合X线平片鉴别不难。

8.椎体原发骨化中心缺血坏死

多见于2~15岁儿童。椎体压缩变扁,椎间隙正常与嗜酸性肉芽肿极为相似,目前认为“扁平椎”在未经病理证实为其他疾病以前,均应诊断为椎体嗜酸性肉芽肿。以下各点可做鉴别:嗜酸性肉芽肿常为多发病变(椎体和椎体外);嗜酸性肉芽肿病变可累及椎弓根和附件;椎体嗜酸性肉芽肿CT扫描可见斑片状缺损破坏区,而椎体原发骨化中心缺血坏死CT扫描只见椎体碎裂,而无缺损破坏区;嗜酸性肉芽肿常伴有血嗜酸细胞增高。

9.椎体结核

通常累及相邻2个或数个椎体,椎间盘破坏,相邻椎体椎间隙变窄,椎旁伴有范围较广泛的冷脓肿形成的软组织肿胀影。当X线表现不典型时可做MRI检查,通过观察椎间盘及椎旁软组织影的形态可帮助鉴别。

10.椎体恶性肿瘤

在儿童椎体恶性肿瘤中,以尤因肉瘤、成骨肉瘤及淋巴瘤相对常见,另外转移瘤、成神经细胞瘤及白血病等也应与骨嗜酸性肉芽肿鉴别。上述肿瘤均可引起椎体破坏,甚至呈“扁平椎”,相邻椎间隙保持正常。但椎体恶性肿瘤椎弓根破坏常见,椎旁常伴有巨大软组织肿块影,呈分叶状或团块状可做鉴别时参考,如鉴别仍有困难需病理诊断。

11.化脓性脊柱炎

可累及椎体和椎间盘,椎体在骨质破坏的同时就可出现成骨反应,椎旁软组织肿块较弥漫,边界不清。结合临床特点及实验室检查可帮助鉴别。

【病例1介绍】

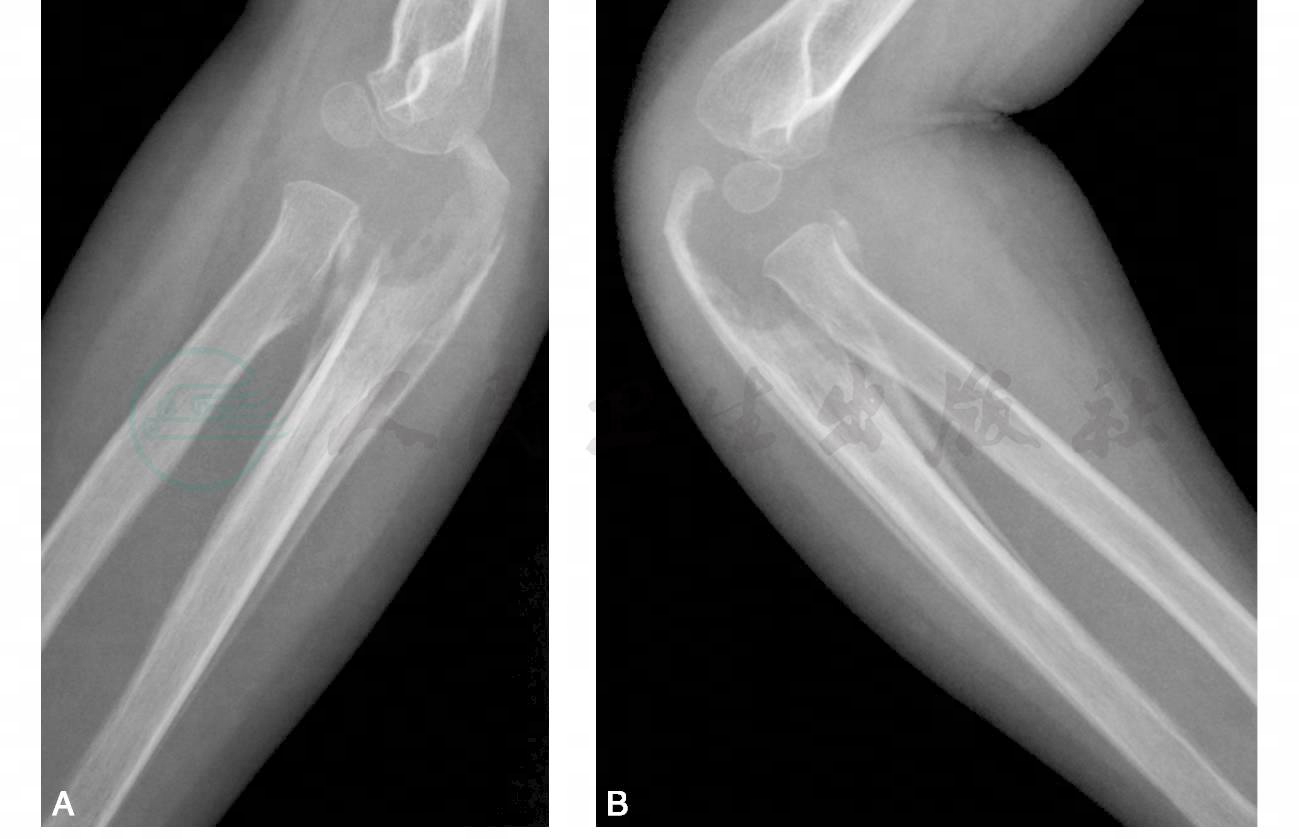

女,4.5岁,半月前右肘部曾摔伤。现患儿右肘部疼痛、肿胀,活动受限。病来无发热盗汗,有结核病人接触史。查体:右前臂肿胀,皮温正常,旋前旋后功能不受限,手指活动正常,桡动脉搏动良好(图1~3)。

图1 DR:右尺骨鹰嘴大片溶骨性骨破坏,边界欠清,周围广泛层状骨膜增生,周围软组织略肿胀

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

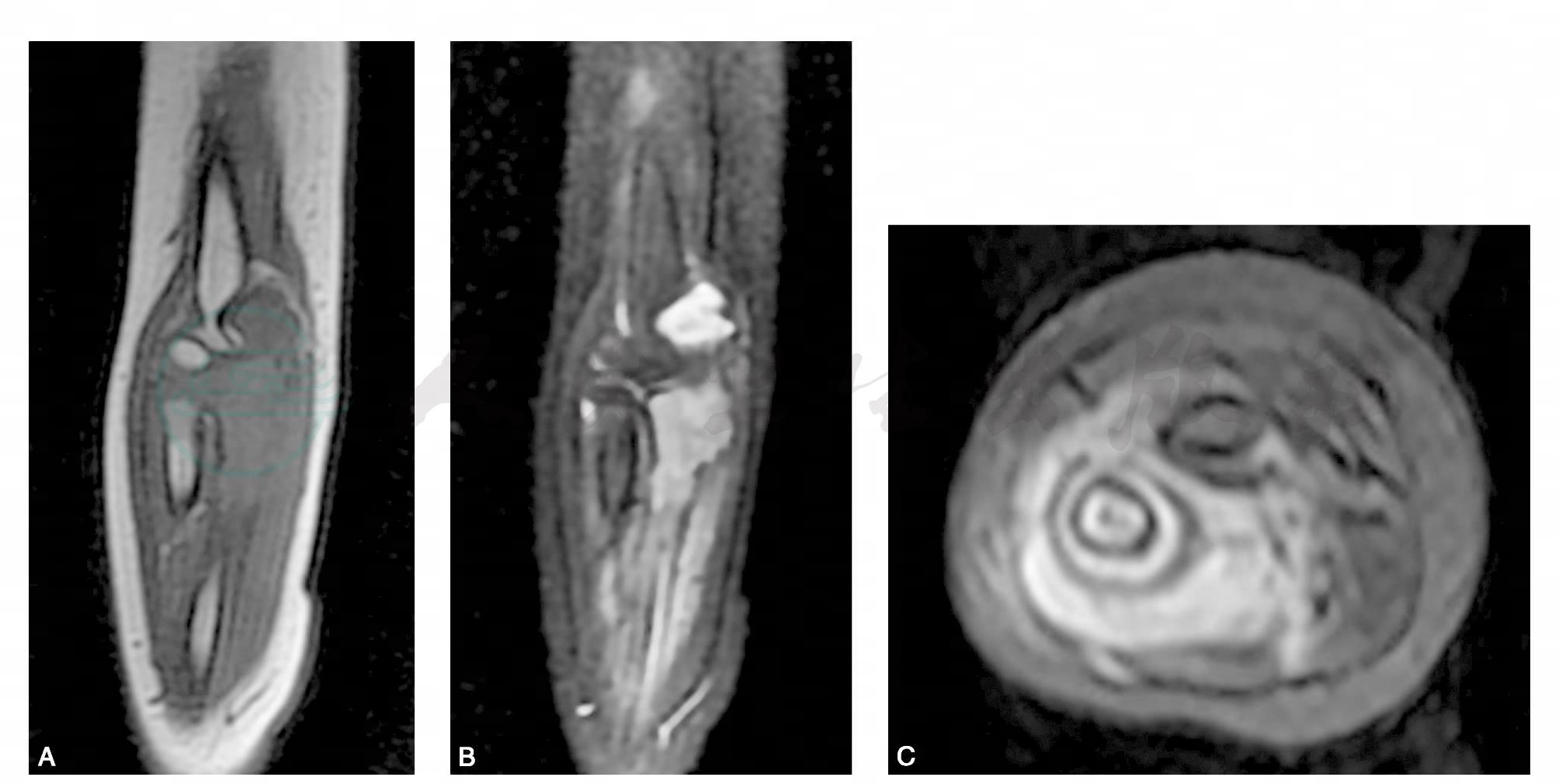

图2 CT:右侧尺骨近端大片溶骨性破坏,局部骨皮质不连续,可见较明显骨膜增生,周围软组织略肿胀

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

图3 MRI:右侧尺骨近端骨质破坏,局部骨皮质不连续,可见较明显骨膜增生,邻近软组织略肿胀,呈片状T2高信号影,右肘关节内可见少量液体信号影

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【病例2介绍】

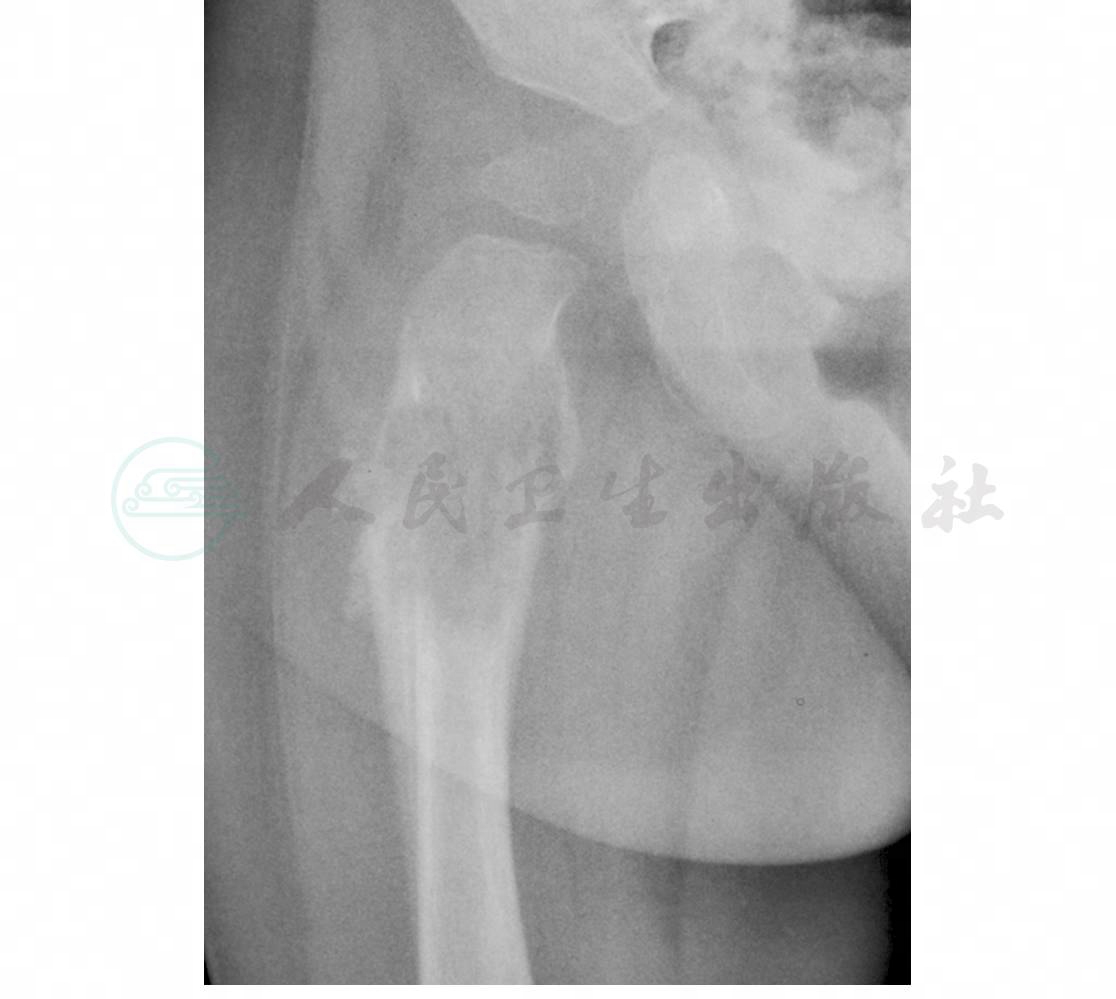

女,1岁,患儿三个月前开始拒绝穿裤,偶尔自觉右股骨近端疼痛,同时患儿拒绝站立。病来无发热盗汗。查体:双下肢等长,右股骨近端前内侧可触及明显包块,质硬,并有明显压痛(图4~6)。

图4 DR:右股骨近端囊状不规则低密度区,其内密度不均,边界不清,局部骨质略膨胀,骨皮质变薄,部分侵蚀破坏,周围见层状骨膜反应,邻近软组织肿胀

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

图5 CT:右股骨近端、右耻骨、坐骨见多发溶骨性膨胀性骨质破坏,可见局限骨膜反应,周围软组织明显肿胀

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

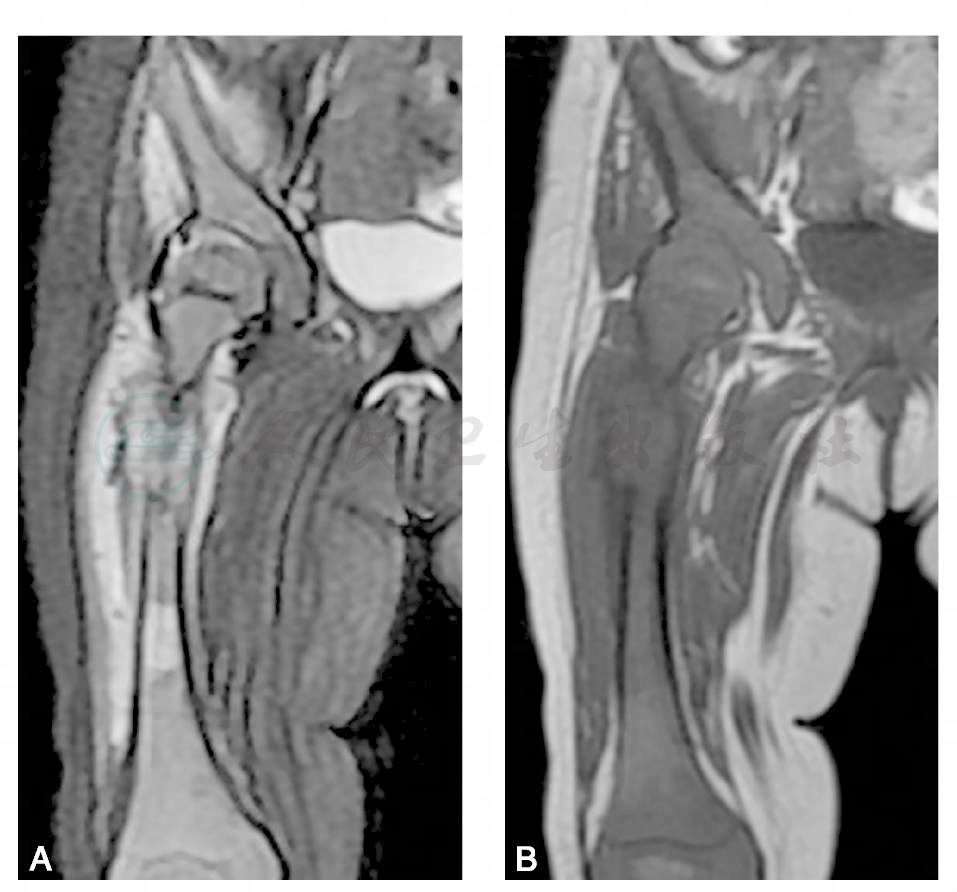

图6 MRI:右股骨近端、右耻骨、坐骨见多发膨胀性骨质破坏,T1WI、T2WI呈混杂信号影,周围软组织明显肿胀,右髋关节及右股影,骨近端周围软组织内见条带状水肿信号

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5