一、概述

原发性肺淋巴瘤(primarypulinonarylymphoma,PPL)是指起源于肺内淋巴组织的恶性淋巴瘤,是结外淋巴瘤的一类少见类型,绝大多数为非霍奇金淋巴瘤,PPL临床症状多表现轻微,实验室检查无特异性指标,影像学表现多种多样。

【病因】

恶性淋巴瘤是淋巴系统较为常见的恶性肿瘤,可起源于淋巴结和结外广泛的淋巴组织,侵犯人体各组织和器官。肺淋巴瘤是指淋巴瘤对肺的侵犯,根据始发部位和病因不同分为三类:原发性肺淋巴瘤、继发性肺淋巴瘤及免疫缺陷相关的肺淋巴瘤。原发性肺淋巴瘤(primarypulinonarylymphoma,PPL)是指起源于肺内淋巴组织的恶性淋巴瘤,是结外淋巴瘤的一类罕见类型,占全部淋巴瘤0.4%。原发性肺淋巴瘤诊断必须具备以下条件:①影像学显示肺、支气管受累,但未见纵隔淋巴结肿大;②既往没有胸外淋巴瘤诊断的病史;③无肺及支气管外其他部位的淋巴瘤或淋巴细胞性白血病的证据;④发病后3个月仍未出现胸外淋巴瘤的征象;同时满足上述4点者可诊断为PPL。

【病理】

PPL病理标本的获得可通过CT导下经皮肺穿刺活检术(PTNB)、支气管肺泡灌洗术、胸腔镜及手术等。低度恶性小B细胞PPNHL大体外观呈鱼肉样,质地较实,肺组织结构基本保留,可见支气管扩张及边缘不清的肿块。镜下可见小淋巴样细胞呈弥漫分布,细胞大小、形态一致,核分裂未见。瘤细胞沿肺内淋巴道浸润生长或沿支气管及血管周围间隙向外周扩展,个别有血管浸润;病灶区可见血管扩张、充血,管壁增厚;支气管管壁未见破坏,部分病例可见瘤细胞与上皮腺管形成淋巴上皮样病损;有纤维结缔组织轻度增生,周围肺组织轻度萎缩;肿瘤细胞可侵及胸膜;支气管旁淋巴结轻度反应性增生或受累。

【流行病学特征】

原发性肺淋巴瘤包括两类不同的病变,肺原发性霍奇金病(PPHD)和肺原发性非霍奇金淋巴瘤(PPNHL),前者极少见,只有少数个案报道,诊断困难,老年女性多见。后者占全部原发性结外淋巴瘤的5%,其分类尚无统一标准,以起源于支气管相关淋巴组织( bronchus- associated lymphoid tissue,BALT)的低度恶性小B细胞淋巴瘤居多,另外还有高度恶性大B细胞淋巴瘤、血管中心性淋巴瘤及其他少见类型。原发性肺NHL可长期局限于原发部位,约半数患者无临床症状。原发性肺NHL好发于老年病人,尤以60岁以上最多见,小于30岁的患者少见,男性稍多,具有病程长、进展慢、症状轻等特点。原发性肺NHL常因肺部X线检查异常而偶然发现,可有咳嗽、呼吸困难、胸痛、咯血等呼吸道症状,不到四分之一的患者也可出现发热、体重下降等全身症状。

【治疗与预后】

人们对低度恶性的PPNHL治疗原则并没有达成一致。目前的治疗方法有外科手术、化疗和放疗,一些作者甚至建议临床随访。手术切除是局限性PPNHL常见的选择方式,能够手术完整切除肿瘤的患者可以长时间得到缓解。单纯化疗一般用于治疗双肺受累或合并肺外浸润,以及进展或复发的患者。联合化疗方案,如环磷酞胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松(CHOP方案)并不比使用单剂如苯丁酸氮芥、环磷酞胺、硫唑嘌呤或类固醇更有效。放疗在BALT型PPNHL的治疗中很少应用,BALT型PPNHL的预后良好。大多数情况下,5年存活率为>80%,中位存活时间>10年。年龄超过60岁、血清乳酸脱氢酶(LDH)、肺门/纵隔淋巴结肿大以及一线化疗未缓解等因素提示PPNHL患者预后不良。霍奇金淋巴瘤的联合化疗方案,高度恶性PPNHL较低度恶性预后差,中位存期8~10年,存在潜在功能紊乱的患者病变进展、局灶或远处复发的发生率更高,并且预后更差。

二、影像学表现

(一)普通X线检查

常见的X线表现(50%~90%)是局限性肺内高密度影,直径常<5cm,轮廓清晰或模糊,约50%的病例中可见空气支气管征。

(二)CT检查

PPL病灶通常是双侧(60%~70%)且多发,但也可单发,影像学表现多种多样:可分为结节肿块型、肺炎实变型、间质型、粟粒型及混合型,其中以混合型最常见,占60.9%,混合型肺内多发肿块、结节、肺实变等两种或两种以上的表现同时存在,亦可见线样、网状以及毛玻璃样肺间质改变。结节肿块型常表现为肺内、胸膜下单发肿块或多发结节,密度较均匀,少出现坏死,部分病灶内可见充气的支气管影及空洞,常因瘤组织向周围肺野浸润致使病灶周围呈絮状或毛玻璃样改变,这种征象具有一定提示性。肺炎实变型表现为实变阴影或斑片状渗出,肺内病变的分布单侧或双侧,累及的肺叶、段可以呈节段性和非节段性分布,大片状高密度实变阴影,边界清晰,病灶内常可见支气管气象。间质型主要为瘤细胞沿支气管、血管围及胸膜下间质内淋巴组织播散,侵犯肺间质,形成放射状粗条状影,常伴串珠状改变或呈网状影。病灶边缘清楚,少数模糊,很少见到融合性病灶。粟粒型主要为瘤细胞经淋巴管或血管播散形成,表现为两肺纹理增多、紊乱,双肺弥漫性分布的小结节状病灶,直径<1cm,主要分布在中下肺野中外带,内无支气管气象。

PPL容易累及右肺,并以右肺中叶受累尤为多见,右肺中叶支气管相对细长,易引起排空不畅,导致感染及吸烟等诱发因素,更易作用于右中肺而诱发PPL。空气支气管征在PPL中较为常见,结合病理组织学表现,肿瘤细胞浸润支气管周围间隙及肺泡腔,但并不破坏支气管管壁,支气管通畅,含气支气管得以在CT上明确显示。PPL多为BALT型淋巴瘤,病变内扩张的支气管被认为是一个有价值的诊断征象,其病理学基础为支气管周围被肿瘤细胞浸润,出现间质纤维化反应性增生,牵拉支气管壁可导致支气管不同程度扩张。PPL跨叶分布特点CT上相对较少出现,但此种现象较有特征性,跨叶分布多为右中、下叶同时受累,以大片肺炎样实变为主,同时累及两个肺叶。大体标本显示这种大片肺炎样实变通常以一个肺叶为主,但同时使相邻肺叶局部受累,其病理学基础为肿瘤细胞弥漫分布,浸润叶间裂,并使相邻肺叶局部受累,病灶均呈轻到中度强化。不到10%的患者可有肺门或纵隔的淋巴结肿大、两侧弥漫的网格样结节影或肺膨胀不全。病灶内空洞少见,因病灶中罕见肿瘤细胞坏死,且多见于非BALT型PPL,肿瘤较少累及胸膜,胸腔积液发生率较低。

CT表现中,B细胞淋巴瘤CT多表现为单发肿块(结节)型、肺炎样实变型及混合性,较少表现为多发结节型。T细胞淋巴瘤CT则均表现为多发结节型,与B细胞淋巴瘤CT表现明显不同。国外文献报道,原发性肺T细胞淋巴瘤尚可表现为肿块样实变,与隐源性机化性肺炎相似的肺部病变等,肺门淋巴结肿大及胸腔积液也有报道。T细胞淋巴瘤较B细胞淋巴瘤CT上易表现为肺内多发结节,可能与其侵袭性较高有关,T细胞淋巴瘤病灶内可有坏死空洞,说明T细胞淋巴瘤肿瘤生长较活跃。T细胞来源较B细胞来源的PPNHL进展更快,预后较差。

三、鉴别诊断

原发型肺淋巴瘤影像学误诊率很高。分析其原因可能有:①原发性肺淋巴瘤CT表现缺乏特征性;②该病为一种少见病,对本病的了解和认识不足。

(一)与肺内其他肿瘤或肿瘤样病变鉴别

当PPL的CT表现为孤立性肿块时,此时其空气支气管征及跨叶分布特点相对少见,需与多种肺内肿瘤相鉴别,如周围型肺癌,PPL形态多呈类圆形或不规则,通常不表现恶性肿瘤CT征象,如短细毛刺、深分叶、血管支气管聚集征或胸膜凹陷征,有助于肺癌相鉴别,患者症状较轻且病变长时间复查无明显变化,同样有助于PPL与其他恶性肿瘤相鉴别。细支气管肺泡癌多表现为单纯性毛玻璃阴影,内可见小空泡和充气支气管,周边可有细毛刺及胸膜凹陷征,与淋巴瘤鉴别不难。当肺泡细胞癌表现为大片肺炎样实变时亦可与PPL相似,但后者含气支气管正常或扩张,与前者由于肿瘤细胞累及而引起的含气支气管略狭窄不同。而含有细支气管肺泡癌成分的混合性腺癌常表现为混合性毛玻璃密度影,中心呈实性密度,周围见毛玻璃密度影,内可以出现空气支气管征,有时与淋巴瘤很难区分,与PPL影像学表现类似,但病灶边缘改变如毛刺、分叶、空泡征以及病灶增强的幅度可能提供鉴别诊断线索,且其患者多有咯大量白色泡沫样痰表现、肿瘤标记物阳性及病程进展更快,与PPL不同。当PPL CT表现为多发结节时,需要与肺部转移瘤、韦格肉芽肿等疾病相鉴别,典型的肺部转移瘤CT上表现为多发结节灶,两肺内、界面及胸膜下随机分布,多为两肺基底部,大小不等的圆形或类圆形,壁光滑整齐,充气支气管征少见,与PPL部分结节灶边缘不光整不同。肺外原发病灶的明确有助于肺内转移瘤的诊断。韦格肉芽肿是一种坏死性肉芽肿性血管炎,典型的三联症包括上呼吸道感染、肺及肾脏损害,多数病人以鼻窦炎为首发症状,肺部病灶多发、易变,CT上可见大小不等,分布不均的肺内结节病灶,多发位于肺外周,边缘多清晰,空洞常见,壁厚。病变反复性强,治疗后病变空洞可缩小,复查后又可继续扩大。

(二)与肺的炎性病变(如肺炎、结核等)鉴别

细菌性肺炎一般抗炎治疗后均有不同程度的吸收,临床多有相应的临床症状,如发热、白细胞升高等。粟粒型肺淋巴瘤的粟粒结节主要分布在中下肺野中外带,可伴有间质性改变;而粟粒型肺结核的病灶主要分布在上中肺野,无间质性改变。结节型和肺炎型肺淋巴瘤有时表现似浸润型肺结核,前者病灶多位于下肺,可伴有支气管气象及间质性改变;后者好发于上叶尖后段及下叶背段,可有长毛刺、钙化及空洞,周围常见卫星灶,结核菌素试验阳性。肺结核表现为肺内结核球时,病灶通常较小,病灶内多有空洞、钙化,且病灶周围常见卫星灶,有助于与PPL相区分。肺内炎性假瘤大多为单发肿块,病变多位于两下肺边缘,病灶内亦可出现空气支气管征,部分病灶边缘清楚,与PPL鉴别困难。临床上,炎性假瘤多有前期感染史及抗炎治疗病变无明显变化,有助于二者的区分。PPL的CT表现为肺炎样实变时,空气支气管征及跨叶分布特点相对常见,需要与大叶性肺炎、肺泡细胞癌等相鉴别,大叶性肺炎通常局限在一个肺叶,与PPL的跨叶分布特点不同;同时,前者边缘多模糊,抗炎治疗过程中病灶可明显吸收,与后者持续存在边界清楚的影像表现不同。增强扫描,大叶性肺炎明显强化,与PPL轻中度强化亦不同。另外,PPL的临床过程与大叶性肺炎病变不同,同样有助于它们之间的鉴别。

【病例介绍】

患者女,41岁,3天前活动出现后出现咯血,量不多,无咳嗽、咳痰及发热、胸闷气短,入院行肺CT检查,发现左肺门占位性病变合并远端阻塞性炎症,怀疑中心型肺癌,行左全肺切除及淋巴结清扫术,术后恢复良好(图1)。

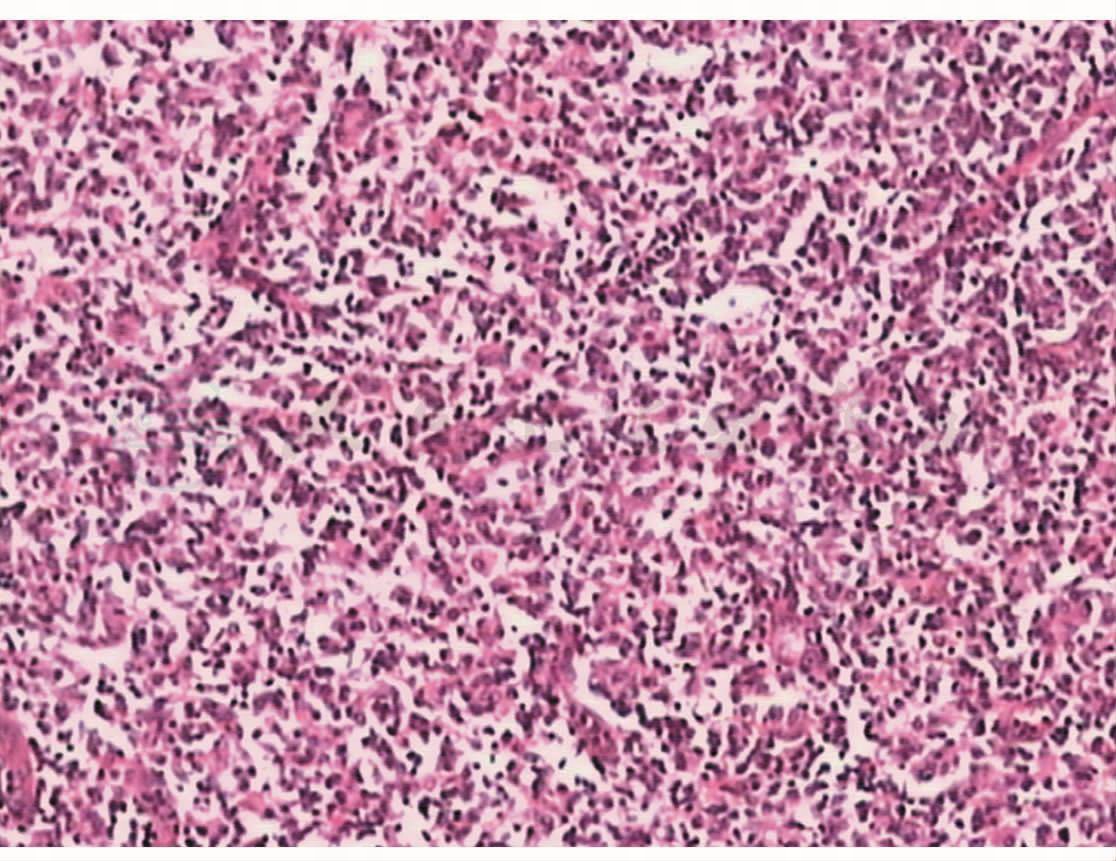

图1 肿物由大量增生的淋巴样细胞构成,免疫组化: CD20( + ),CD3( + ),Ki67(>50%),CD10(部分+ ),Bcl- 2 ( + ),κ( + ),λ( + )

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

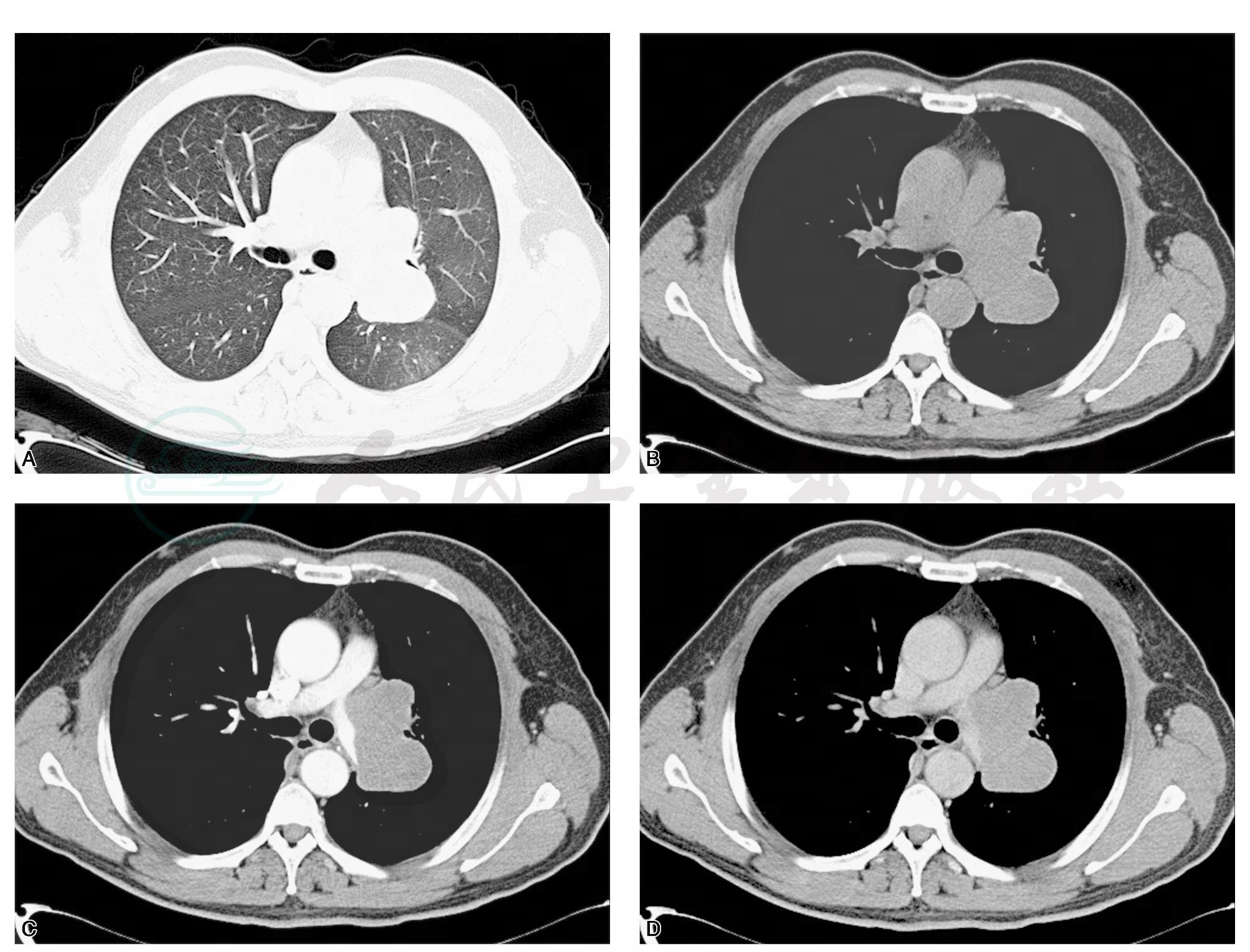

图2 肺窗示左肺门增大,左主支气管周围见高密度肿块,大小约7.3cm×5.7cm,包绕左主支气管分叉处生长,左主支气管略受压。相同层面纵隔窗左肺门肿块呈软组织密度,边界略光滑,左肺门及纵隔见增大融合淋巴结。左肺门肿块呈中度强化,左肺动、静脉受侵

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

原发性肺淋巴瘤(图2)