一、概述

肺神经内分泌癌约占肺肿瘤的25%,是由支气管树黏膜上皮及黏膜下腺体中的神经内分泌细胞发生的肺肿瘤,其恶性程度不同,预后差异大。肺神经内分泌癌发病比较隐匿,早期诊断和鉴别诊断有一定的困难,而临床治疗和预后又与肺神经内分泌癌的分类关系密切,故早期诊断肺神经内分泌癌对指导临床治疗具有重要意义。因此目前研究多集中在肺神经内分泌癌的早期诊断方面。

【分类】

由位于支气管黏膜上皮细胞或黏膜腺体上皮细胞之间的神经内分泌细胞(K细胞)发生的恶性肿瘤,统称为肺神经内分泌癌。它是肺癌中较少见的一大类癌,在1982年的WHO肺癌分类中,仅包括类癌及小细胞癌2种。之后,随着免疫组化及电镜的广泛应用,关于肺神经内分泌癌的类型,有了很大的发展。1972年Arrigoni等提出支气管类癌可分为典型类癌和不典型类癌,后者具有较恶性的组织学特征和临床行为。从而确认不典型类癌为一独立的类型,神经内分泌癌就增加为3种类型。1985年Hammond等首次报道了肺的大细胞神经内分泌癌,1991年Travis等应用电镜、免疫组化及流式细胞技术对35例大细胞神经内分泌癌进行了研究,提出了大细胞神经内分泌癌的诊断标准,且认为是肺的第4型神经内分泌癌。1993年有学者报道了肺的巨细胞神经内分泌癌。

至此,根据瘤细胞分化程度及细胞形态的不同,肺的神经内分泌癌已有5种类型:类癌、不典型类癌、小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、巨细胞神经内分泌癌,其共同的特征是:①癌组织不论分化程度如何,均有相对特征性的组织结构。分化好和中分化的瘤组织,常呈器官样结构(organoid pattern),可见菊形团或菊形团样结构;②瘤细胞对神经内分泌标记NSE、CgA、syn、S- 100、Leu- 7等,及多种激素可呈阳性表达;③电镜下,瘤细胞内可见多少不等的神经分泌颗粒(neurosecretory granules,NSG)。

现将5种神经内分泌癌的组织形态特征表述如下:

(一)类癌(Carcinoid)

类癌亦称典型类癌(Typical Carcinoid,TC),约占原发肺肿瘤的1%~2%。此癌可看做为分化好的、低度恶性神经内分泌癌。患者就诊时大多无症状,9%的病人在外科手术或尸检时偶然发现。肺部症状依肿瘤发生的部位而异,中央型类癌可致阻塞性肺炎、咯血。患者无性别差异,平均年龄55岁,也是儿童及青春期常见的肿瘤。部分患者可伴有类癌综合征、库欣综合征等。

根据肉眼观察及肿瘤生长部位,类癌可分为中央型、外周型、微瘤型。中央型最常见,约占60%~80%,多见于成人,肿瘤多在支气管内生长,多呈光滑的息肉状肿块,突入大支气管腔内,平均直径3.1cm(0.5~10cm) ;有的可侵至软骨板外及周围肺实质。外周型肿瘤位于外周部胸膜下肺实质内,约占1/3,多呈多个结节,平均直径2.4cm (0.5~6cm),有的可在肺内呈弥漫性浸润而呈多灶性小结节。微瘤型极少见,是小细支气管的神经内分泌细胞局灶性增生所致,肿瘤常为多发,此瘤的生物学行为一般为良性,偶有肺门淋巴结转移的报告。

光镜下典型类癌的诊断并无困难,癌细胞中等大小,其大小与形状十分一致,并呈器官样结构为其显著特征。胞核圆形或卵圆形,位于中央,染色质细而分布均匀,核仁不明显,分裂象罕见或无;胞浆量中等,呈透明或微嗜酸细颗粒状。癌细胞通常排列成实性片块、条索、小梁状、带状、栅栏状,亦可见小的腺样或菊形团样结构及真假乳头。这些组织形态常为局灶性,大多数肿瘤具有一种以上的组织形态,常混合存在。间质富于毛细血管,可见明显透明变性,偶见钙化、骨化及淀粉样物质沉着。一般无坏死。有时可见血管侵袭现象,但并非转移的可靠指标。有报道瘤组织可呈弥漫性浸润形态,应除外甲状腺髓样癌转移的可能,因其在形态上类似多灶性类癌。肿瘤细胞黏液染色通常阳性(腺腔可呈灶状阳性)。亲银染色(Fontana- Masson染色法)可见少量或局灶阳性细胞;嗜银染色(Grimelius染色法)可见大量阳性细胞,与其他前肠的类癌相似。

电镜下类癌细胞的细胞器发达,内含较多神经内分泌颗粒,其直径为50~500nm不等,并可见微丝、微管,偶见纤维性包涵体。细胞基底部可见完整的基膜,有的细胞表面可见微绒毛。印戒细胞类癌电镜下可见数量不等的黏液颗粒及神经内分泌颗粒。

(二)典型类癌(atypical carcinoid,AC)

此瘤可视为中分化神经内分泌癌,其恶性度介于类癌与小细胞癌之间,可发生转移,有转移至眼球内的个例报道。

肿瘤多位于肺实质靠近较大支气管,但与其无明确关系;肿瘤较典型类癌大,平均直径3.6cm,色泽不一,坏死及出血具有特征性。光镜下此瘤的特征是癌细胞较小,但比小细胞癌的细胞稍大,常排列呈巢,或呈条索状、小梁状,具有器官样结构,常见菊形团。有的癌巢周围细胞呈栅栏状,癌巢中央常有灶状坏死,大片坏死不常见。癌细胞核浆比例异常,核具有多形性,形状不规则,梭形细胞较常见。核较深染,核分裂象多见(5~10个/10HPF)。有时可见瘤巨细胞。间质中可有淀粉样物质沉着。电镜下可见癌细胞含有神经内分泌颗粒,但数量较类癌少,且分布不均,一般在细胞突起内呈局灶性分布,有的可见多形性神经分泌颗粒,呈卵圆形、棒状,且大小不等,其他细胞器中等量。

(三)小细胞癌(small cell carcinoma,SCC)

此癌占肺癌的10%~20%,患者多为中老年,平均60岁(32~79岁),80%以上为男性,其发生与吸烟密切相关,85%以上的患者为吸烟者。因肿瘤生长迅速,早期转移,以及异位激素的产生,胸膜、纵隔受累常见,且较广泛,常导致上腔静脉综合征。故初期症状可能是由远处器官转移所致,或有异位激素产生的库欣综合征。小细胞癌对放疗、化疗疗效十分明显。平均生存期在有、无广泛转移者分别为少于1年和18个月,极少数患者存活可达3年或更长。

大多数小细胞癌的大体标本见于尸检而非外科标本,因患者多采用化疗而非手术治疗。肿瘤常发生在段以上的大支气管,瘤组织在支气管壁内浸润生长,支气管腔可因压迫而阻塞,可侵及邻近肺实质,并常伴有广泛的淋巴结转移,在肺门周围形成巨大肿块。切面呈灰褐色,质地软而易碎,常见广泛坏死和出血。位于支气管腔内的肿瘤少见,但有报道。约5%的小细胞癌见于肺外周部,呈钱币样病变,可手术切除。

光镜下小细胞癌瘤细胞的形态一般较均一,其大小和形状可有轻度变异,多呈淋巴细胞样或燕麦细胞形,其特征是癌细胞较小,约为淋巴细胞的2倍,呈圆形或卵圆形,核位于中央。高倍镜下,核常带棱角,染色质细而弥散呈粉尘状,或因切片较厚而深染,核仁不清,核分裂象多见,其胞浆稀少呈嗜碱性,或呈裸核状。癌细胞常弥漫分布,或呈实性片块,也可呈条索状或小梁状,但无器官样结构。坏死常见且较广泛。电镜下大多数病例至少在有些癌细胞内见有少数神经内分泌颗粒,而且颗粒较小,直径50~240nm。胞质内其他细胞器也稀少,游离核糖体较多;偶见小桥粒连接,无基膜。

(四)大细胞神经内分泌癌(large cell neuroendocrine carcinoma,LCNEC)

此癌是大细胞癌的一种,但在光镜下具有一定形态学特点,经电镜及免疫组化观察证实具有神经内分泌分化特征,命名为大细胞神经内分泌癌。患者平均年龄64岁(35~75岁),大多数有吸烟史。

此癌可发生在中央或外周,或肺被癌组织广泛代替,肿瘤平均大小为3cm(1.3~10cm),通常为境界清楚的结节状肿块,偶见呈多结节者。其切面呈黄白色或褐色,常有广泛坏死及出血。淋巴结转移常见。

光镜下大细胞神经内分泌癌的特点是:①癌细胞较大呈多角形,多大于3个静止期淋巴细胞,核浆比例降低,胞浆呈嗜酸性颗粒状;核多具多形性,染色质细或呈泡状,核仁常见;②癌细胞呈实性巢、小梁状、片块状、栅栏状排列,并显示器官样或菊形团样结构;③癌细胞核分裂象多见,多者超过11个/ 10HPF;④常伴广泛坏死。电镜下癌细胞中细胞器量中等,与不典型类癌相似,神经内分泌颗粒较少,直径为100~270nm,多呈局灶性分布。此癌具有侵袭性,预后不良。

(五)巨细胞神经内分泌癌(giant cell neuroendocrine carcinoma,GCNEC)

临床上,此癌多形成巨块,大者直径达16cm。局部淋巴结转移100%,有些病例可发生肠道及骨转移,预后不良。光镜下此癌的特征是癌细胞较大,大小、形状不等,可见单核、双核和多核瘤巨细胞。癌细胞常弥漫分布,主间质分不清,犹如肉瘤。核分裂多见(平均7个/10HF),癌组织均有广泛坏死。电镜下癌细胞内细胞器中等量,神经分泌颗粒较少,多呈局灶性分布,有的见多形性神经分泌颗粒,即神经分泌颗粒大小、形状不等,可呈圆形、卵圆形、棒状、哑铃状等,偶见张力微丝束。

此外,文献报道一组不寻常的神经内分泌癌,在其组织形态上与上述各种神经内分泌癌不同,而在免疫组化及超微结构上各具有某些特征。包括具有横纹肌样表型的神经内分泌癌(NEC with rhabdoid phenotype)及具有海葵特征的神经内分泌癌(NEC with anemone features)等。

【临床表现】

Forster等统计31例神经内分泌癌中的典型类癌,发病年龄在50岁左右,多为不吸烟女性,3%病例有淋巴结转移。不典型类癌则多见于60岁左右吸烟男性,40%~50%病例有淋巴结转移。不典型类癌的恶性度介于典型类癌与小细胞神经内分泌癌之间。典型类癌及不典型类癌是儿童最常见的恶性肺肿瘤,已报道的3例中均表现为中心型。小细胞神经内分泌癌发病以中老年男性多见,85%以上为吸烟者。大细胞神经内分泌癌发病也可见于老年吸烟男性。

1.呼吸道症状

典型类癌中一半病人在发病之初可以无任何症状。肿瘤发生于支气管腔内时可造成支气管狭窄或阻塞,表现咯血、阻塞性肺炎、呼吸困难,合并感染时可有发热。肿瘤位于外围时,可表现为胸痛,部分病例可以长期无呼吸道症状。

2.内分泌症状

典型类癌可分泌多种激素,常见的有ACTH、CRH,少数可释放生长激素(GHRH) 和5-羟色胺(5- HT)、黑色素细胞刺激素(MSH)、脑-肠肽类激素等,Farhangi报道1例多发内分泌瘤Ⅰ型的病例有促胃液素、促胃液素释放肽及神经紧张素分泌。报道较多的是类癌的ACTH异位分泌所致的库欣综合征,其中53%由典型类癌所致,表现为高血压、向心性肥胖、多毛、痤疮等,这些表现可成为临床首发症状,与垂体ACTH瘤引起的库欣综合征在临床和激素测定上表现相似,较难鉴别。这类分泌激素的肿瘤较小,常为隐性,恶性度低,进展慢。

【治疗及预后】

神经内分泌癌中,从典型类癌、不典型类癌到小细胞内分泌癌,恶性程度逐渐增加,治疗方案也不同。对典型类癌,多数外科医生倾向于支气管袖状或楔形切除;对中心型的典型类癌,支气管镜检的同时可行腔内电凝术或Nd- YaG激光介入治疗;对不典型类癌,行大叶切除并或不并放疗及化疗。对小细胞、大细胞及巨细胞神经内分泌癌多主张放疗和化疗。典型类癌恶性度低,约10%的病例可发生转移,转移瘤生长亦缓慢,5年存活率可达90%。不典型类癌恶性度介于典型类癌与小细胞内分泌癌之间,淋巴结转移发生率约66%,5年存活率约65%,远比小细胞内分泌癌(<5%)为好,将其作为神经内分泌癌的一种独立类型有实际意义。大细胞和巨细胞神经内分泌癌预后很差,早期发现并手术或许可以提高5年生存率。

二、影像学表现

影像学检查难区分典型与不典型类癌,因此多数文献按病变的发生部分将其分为中心型和外围型。中心型类癌较为多见,约占发病的85%,其中10%发生在主支气管,75%发生在叶支气管,周围型类癌占15%。

1.典型类癌

(1)中心型

肿瘤发生于主支气管、叶、段支气管,生长缓慢,形成腔内息肉样结节或肿块,边缘光滑,可同时向腔外浸润。平片可表现正常,或有阻塞性肺炎及阻塞性肺不张。支气管造影可见腔内光滑的充盈缺损。CT平扫多见腔内生长的、边缘光滑、清晰地肿块,可见钙化,直径多在1~2cm,团注增强后呈明显强化。可伴有阻塞性肺炎及肺不张,纵隔及肺门淋巴结肿大很少见。对位于肺中带的病灶,CT上难以与血管结构区分,可行MRI检查,T2WI上病灶呈高信号强度,血管则为低信号。

(2)周围型

位于肺的周边部,可单发或多发,10%的病例为无症状的肺内多发结节。病变可以表现为圆形或椭圆形结节,病变直径最大可达18cm。边缘光滑,有或无分叶,有时有细毛刺,密度较均匀。多发的结节之间密度可有差异。肿瘤内还可见低密度空洞区,多为坏死所致。X线片上与肺实质内其他肿瘤难以鉴别。CT平扫对检出小的类癌较为敏感,动态增强扫描后病灶呈同质均匀性强化,约30%病例平扫可见弥漫性或点状钙化,CT可显示肺门或纵隔淋巴结肿大,发生率与中心型相近。

MRI扫描T2WI和STIR图像上病灶呈高或极高强度信号,能区分肺野中、内带正常肺血管结构与直径3mm以上的小结节病灶。肿瘤内钙化可致T2WI及STIR图像上病灶信号强度不均匀,影响病灶的检出。

2.不典型类癌

多为中心型,向腔内生长的少,可有阻塞性肺炎及肺不张,可跨肺裂侵犯,平片与CT所见与典型类癌中心型相似,亦有周围性分布,病灶较大约3~4cm,边界清楚,淋巴结转移多见。不典型类癌直径多较典型类癌大,在CT上显示直径大于2.5cm肿瘤,不典型类癌的可能性较大。

3.其他神经内分泌癌

小细胞神经内分泌癌多为中心型生长,偶见外围型分布,肿瘤较大,多为4~5cm,边缘模糊不清,常侵犯纵隔,可压迫大血管和气管,造成阻塞性肺炎、肺不张。纵隔及肺门淋巴结转移发生早,形成肺门区肿块。可合并有肝及肾上腺转移。也有仅见纵隔淋巴结肿大而找不到原发灶的病例。影像学表现与其他类癌肺癌相似,不易鉴别,确诊依靠病理和免疫组化检查。

三、鉴别诊断

神经内分泌癌诊断须结合临床、实验室检查及影像学表现,确诊及分型要靠病例及免疫组化检查。临床表现无特异性,中心型的典型类癌临床趋于良性过程,生长缓慢为其特点,支气管镜检的诊断意义较大。诊断外围型多发的典型或不典型类癌需排除其他部位原发肿瘤的肺转移,并需要有免疫组化研究的证据,若出现类癌综合征,如库欣综合征、肢端肥大症和分泌5-羟色胺所引起的阵发性皮肤潮红、腹痛、暴发性腹泻、虚脱、哮喘等,则需进一步行胸部CT检查以寻找病灶。临床取材的方法主要有痰细胞学检查、细针穿刺活检和支气管镜检。标本最好作冷冻切片。支气管镜检对60%~80%的典型类癌有诊断价值,对不典型类癌诊断困难。因肿瘤多为实质性,表面有包膜,细胞脱落少,痰细胞学检查常常误诊或无阳性发现。若怀疑小细胞、大细胞及巨细胞神经内分泌癌,病理学检查和免疫组化染色应加做NSE、Syn、CgA等。神经内分泌癌的确诊要依据病理和免疫组化检查。

1.神经内分泌癌中的中心型典型类癌需要与支气管内其他细胞的恶性肿瘤鉴别,主要根据肿瘤的形态、生长速度和周围侵犯情况的不同来鉴别。类癌生长缓慢,边缘光滑清晰,很少侵犯支气管壁,恶性肿瘤的肿块边缘模糊,常见毛刺、分叶及肺内或纵隔浸润表现。典型类癌中心型还需与支气管的良性肿瘤,如少见的软骨瘤、纤维瘤、平滑肌瘤、错构瘤、血管类肿瘤等鉴别。以上良性肿瘤在CT平扫及增强表现虽各有特点,但确诊仍依靠病理学检查。周围型典型类癌需要与结核瘤、炎性假瘤及肺内其他良性肿瘤鉴别,瘤内有钙化还需要与错构瘤鉴别。影像学鉴别困难,术前诊断依靠临床表现和穿刺活检。

2.不典型类癌和其他类型的神经内分泌癌在影像学上与肺内其他恶性肿瘤鉴别困难,临床上有类癌综合征表现的,可提示诊断。确诊需要取材合适的活检标本、细胞学检查及免疫组化检查相结合,确定其恶性程度,为临床治疗提供依据。

3.神经内分泌癌不同类型之间的鉴别诊断典型类癌与小细胞、大细胞内分泌癌的影像学表现有很多不同点,较易鉴别。不典型类癌临床、病理和影像学表现介于典型类癌与小细胞内分泌癌之间,与二者不易鉴别。但根据不典型类癌边缘多较光滑、无纵隔侵犯和胸外转移等特点,可初步确定其类型。

【病例介绍】

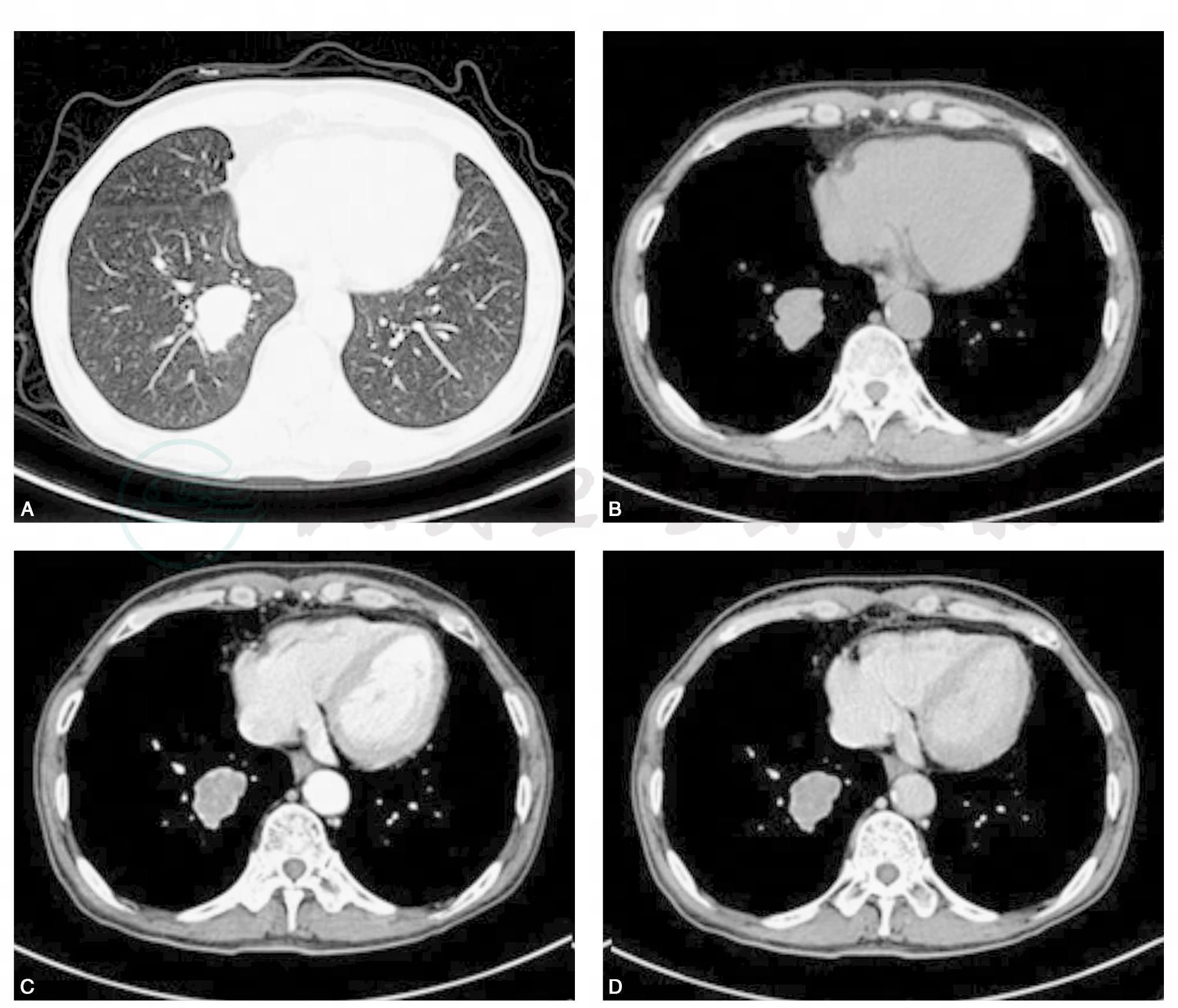

患者男,70岁,体检发现右肺下叶占位1周。患者一周前体检行胸片示右肺下叶占位,发病以来偶有咳嗽咳痰,无痰中带血,无低热盗汗,无胸闷气短,无胸痛,体重无下降,饮食、睡眠及大小便正常。于我院行增强CT检查显示:右肺下叶后底段浅分叶肿块,边界尚可,其内密度略不均,增强扫描强化明显、但不均,考虑恶性可能大。术中所见:右肺下叶5.0cm质硬肿块,肺门、隆突下肿大融合淋巴结团,约3.0cm,心包受累;游离中间支气管,切除中下叶。病理:瘤细胞梭形、片状排列,异型明显,核分裂易见,见大片坏死。免疫组化:CK(±),Vimentin (+),Syn(+),CD56(+)(图1)。

图1 肺窗显示右肺下叶后底段浅分叶肿块,边界较光滑;平扫纵隔窗显示右肺下叶后底段软组织肿物,其内密度略不均;动脉期显示病灶不均匀强化,边缘强化明显;静脉期显示病灶强化有所消退

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

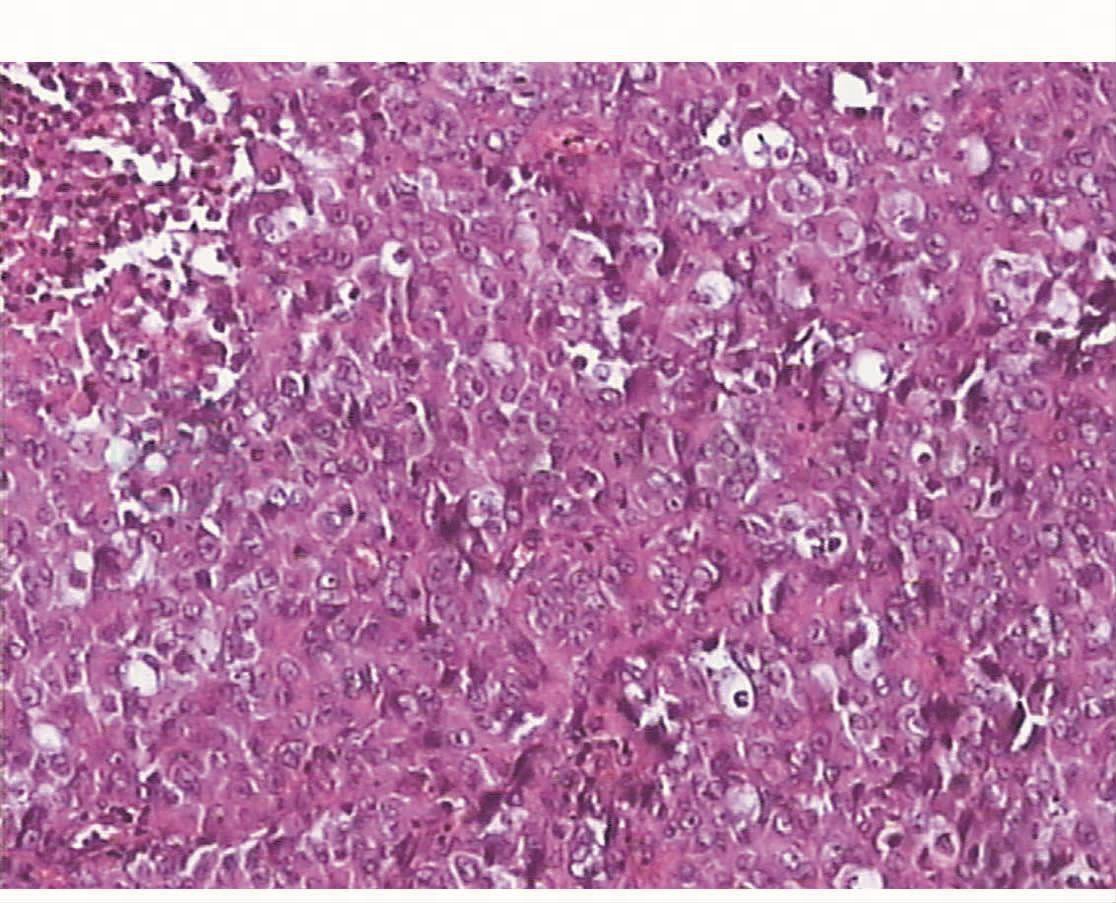

右肺下叶低分化神经内分泌癌,考虑大细胞神经内分泌癌,浸润心包(图2)。

图2瘤细胞梭形、片状排列,异型明显,核分裂易见,见大片坏死。免疫组化:CK(±),Vimentin(+),Syn (+),CD56(+)。病理诊断:右肺下叶低分化神经内分泌癌,考虑大细胞神经内分泌癌,浸润心包

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5