一、概述

肺瘢痕癌(pulmonary scar cancer,PSC)是指在肺瘢痕基础上发生的一种特殊类型的周围性肺癌,以腺癌居多。它是发生于肺结核、外伤、梗死、尘肺、慢性炎症或其他病变的瘢痕基础上的肺癌,尤以在肺结核病灶基础上发生的肺瘢痕癌最为多见。

一般文献认为,肺瘢痕癌的诊断应具备以下几点:①肺部有呼吸系统感染的病史,即有肺部慢性炎症或其他损伤导致肺瘢痕形成。②肿瘤位于肺的周边部,紧靠胸膜或距胸膜1cm以内,胸膜表面常因瘢痕牵扯而明显皱缩或局部纤维性增厚。③镜下可见肿瘤内有大小不等的由致密结缔组织构成的瘢痕结节,在瘢痕结节内一般可找到残存的发生癌变的肺泡组织,或瘢痕周围可找到肺泡上皮和细支气管上皮细胞的异型增生或癌变。

【病因】

本病临床上并不多见,文献报道其发生率约为0.2%,其中肺结核瘢痕灶的基础上发生的瘢痕癌病例达30%~57%,且易误诊漏诊。肺瘢痕癌的发生大概有两种原因,一种是肺部特异性或非特异性炎症感染治疗后残留纤维瘢痕,在此基础上受到外界刺激并继发肺癌。关于肺瘢痕组织发生肺癌的诱因尚不清楚,其形成可能与多种因素有关。另外一种情况是可能先患有肺癌,后因为局部抵抗力下降,继发纤维瘢痕。

【病理】

肺瘢痕癌的肿瘤组织学分型以腺癌为主,占所有肺腺癌的10%,鳞癌少见,小细胞癌罕见。肺瘢痕癌多位于肺上叶的周边部,两上肺尖后段比较多见,与结核病灶好发部位一致。肺瘢痕癌一般较小,灰白色,较硬,常紧靠胸膜。肿瘤表面的胸膜增厚,并与之紧密粘连。中央为瘢痕组织收缩引起的脐样凹陷。肿瘤中央为黑色炭末的硬性瘢痕,周围为放射状排列的瘤组织。光镜下观察,见由致密结缔组织构成大小不等的瘢痕结节,内有异常弹力纤维增生,有玻璃样变性和大量炭末沉着,致密胶原纤维,闭塞或机化的血管;瘢痕结节内或其周围可见到细支气管上皮细胞或肺泡细胞发生异常增生或癌变。

【治疗及预后】

肺瘢痕癌恶性程度较高,预后较差,关键在于早期发现,按肿瘤的发展规律,可向周围组织、器官侵犯,又可在血道、淋巴道形成微转移灶,出现远处转移,治疗时必须针对胸部,又兼顾全身。全身治疗包括化疗、生物免疫治疗、基因治疗、中医药治疗等,区域治疗包括放疗、外科手术及支气管腔内治疗等。

二、影像学表现

胸部X线检查对肺瘢痕癌诊断能力有限,CT扫描可更进一步显示肺瘢痕癌病灶的内部特点和边缘特征,肿块内部可出现斑片状钙化灶,病灶密度不均匀。由于肿瘤生长的不均匀性和侵袭性,肿块可见分叶、毛刺、空泡征和胸膜凹陷征等,这些都是周围型肺癌较特征的影像学表现。CT可同时显示有否肺门、纵隔淋巴结肿大和转移,对诊断、指导临床治疗和判断预后非常有帮助。

1.空泡征

常见于瘢痕癌中的肺腺癌,病变主要发生于比较细小及中等大小的支气管,前者癌组织逐渐代替正常肺泡组织,引起实变形成结节,由于其中夹杂正常肺组织,因而密度不均,密度较低处呈透亮的小泡状阴影,多发生于肺腺癌及细支气管肺泡腺癌,称为空泡征。空泡征及小结节堆聚征象对肺癌有诊断价值。此外肺腺癌常可引起内部纤维组织形成、瘢痕组织收缩,导致肺泡壁破裂合并、扩大亦形成空泡征,以及坏死组织排出,脱水,体积缩小形成真空或瘤内含气肺组织被癌组织所取代亦称空泡征;后者沿支气管壁生长蔓延并侵其分支,使受侵支气管壁增厚,轮廓不规则,管腔狭窄,但支气管支架结构保存不被破坏,增生的纤维组织使瘤内细支气管扭曲扩张,表现为管状低密度影,长短不一,形成支气管充气征。有时多个空泡征或支气管征表现为蜂窝状改变,称为蜂窝征。肿瘤发展时推挤并破坏肺支架结构,瘤内无细支气管结构,故肿瘤呈实性,而无此征出现。空气支气管征或空泡征是鉴别周围型肺腺癌与肺内良性小结节的一个非常有价值的CT征象,也是鉴别肺腺癌分化程度的一个重要CT征象。3cm以下炎性假瘤及结核瘤、错构瘤、肺囊肿因结节内均无正常的肺支架结构,故无此征出现。

2.毛刺征

宜用肺窗观察,肺癌组织沿支气管,血管或小叶间隔浸润生长,伴明显纤维结缔组织增生,表现为粗细不均,长短不一线条状影,近结节端略粗,是反映肿瘤的恶性生长方式,如蟹足式向周围组织生长或覆壁式地沿肺组织结构蔓延,肿瘤周围肺组织轻微炎性反应和细小的纤维组织增生,是肺瘢痕癌十分重要的征象。

3.分叶征

以纵隔窗观察为佳,表现为肿瘤边缘凹凸不平呈花瓣状突出,系肿瘤在各个方向上生长速度不均或受累支气管、血管阻挡所致;或肿瘤朝向没有阻力或阻力小的方向发展,产生凹陷,形成分叶征;或与次级肺小叶限制作用有关,分为浅分叶,中分叶,深分叶,其中深分叶征以中、低分化腺癌占多数,对诊断肺瘢痕癌的意义较大,这一征象在良性结节中极少见,如由多个干酪结节形成的结核球虽可显示分叶,但一般为浅分叶,并不形成深切迹,而炎性假瘤通常没有分叶征象,或仅有较浅而不明显的分叶征象。

4.胸膜凹陷征

以肺窗观察为佳,多位于肿块和胸膜之间,肿瘤侧细条状影和胸膜侧对称的小三角形或喇叭状软组织密度影,系脏层胸膜随增厚回缩的小叶间隔被牵拉向肿瘤所致,通常长1~3mm,肋胸膜、膈胸膜、叶间胸膜均可受累,胸膜凹陷征可为肺瘢痕癌的特异征象。

5.钙化

不能凭借CT值为钙化就判定结节为良性,瘤灶内固有瘢痕钙化,或坏死区营养不良性钙化,以及肿瘤内异位内分泌导致钙盐沉着均可导致肿瘤内出现钙化的征象。

6.血管集束征

一支或几支血管到达瘤体内或穿过瘤体、肺血管被牵拉向肿瘤移位、边缘截止等称为血管集束征。

在胸部X线及CT检查仍不能确定肺周围病灶性质时,胸部CT增强对病灶的定性及鉴别诊断有重要帮助。通过观察增强前后病灶CT值的变化,可基本确定病灶性质。肺癌病灶增强后CT值升高一般在30~40HU以上,良性病灶一般在增强前后CT值变化不大,即使有轻度升高,也在20HU以下。

三、鉴别诊断

肺瘢痕癌与肺瘢痕灶二者的影像学鉴别有时较为困难,如果没有前后长时间随访观察和动态影像的资料,缺少对病灶的形态、大小、密度和位置变化的对比观察,容易遗漏肺瘢痕癌。因此,我们应该重视临床病史资料,肺瘢痕癌多为中老年病例,大部分病人有明确的结核病史,病史比较长,病人临床症状轻微或无症状,如果不仔细观察和对照病灶的细微变化,而简单凭第一印象诊断为“陈旧病灶”,极易发生漏诊和误诊。

总结起来,肺瘢痕癌的诊断要注意以下几个方面:①10年以上的慢性支气管炎、45岁以上的肺结核或近几年同一肺野反复出现炎症者应警惕PSC。②陈旧肺结核患者出现咳嗽或伴痰血,复查抗酸杆菌(-),应警惕结核瘢痕癌变。③X线胸片或CT发现疑似肺癌者,应作更进一步检查和处理,尤其要注意病灶内的钙化灶对病变的良、恶性没有鉴别意义。

因肺瘢痕癌可起源于肺结核、慢性炎症等多种病变后形成的瘢痕,故在影像学上还应注意与上述病变基础上发生的其他一些肿块形病灶鉴别,才能作出较准确的诊断。其他需鉴别的病变包括:①在原有纤维钙化性结核灶上复发的肺结核有时可呈肿块状,亦会有分叶、毛刺等假象,易与肺瘢痕癌混淆。②炎症吸收不良并逐渐出现机化,形成炎症后肿块,形态多样,可呈圆形、粗长条形、多角形,其邻近肺野有慢性炎症形成的纤维灶和胸膜增厚时,可仿似肺瘢痕癌,肺结核和炎症后良性肿块的毛刺较肺瘢痕癌的长,分叶亦相对较浅,边缘清楚光整,肿块内支气管可扭曲,但一般通畅,无不规则狭窄或截断征,CT增强扫描,分化程度小于肺瘢痕癌(后者增强后CT值一般可提高30HU以上),一般多无肺门淋巴结肿大,经短期治疗后可缩小或甚至消失。若影像检查所见原有“陈旧性病灶”增大、边缘变模糊,密度较前增加呈实性,勿简单断定结核复发,或出现肿块呈分叶状及毛刺征、空泡征、胸膜凹陷征等肺癌征象时,应高度怀疑肺瘢痕癌。

【病例介绍】

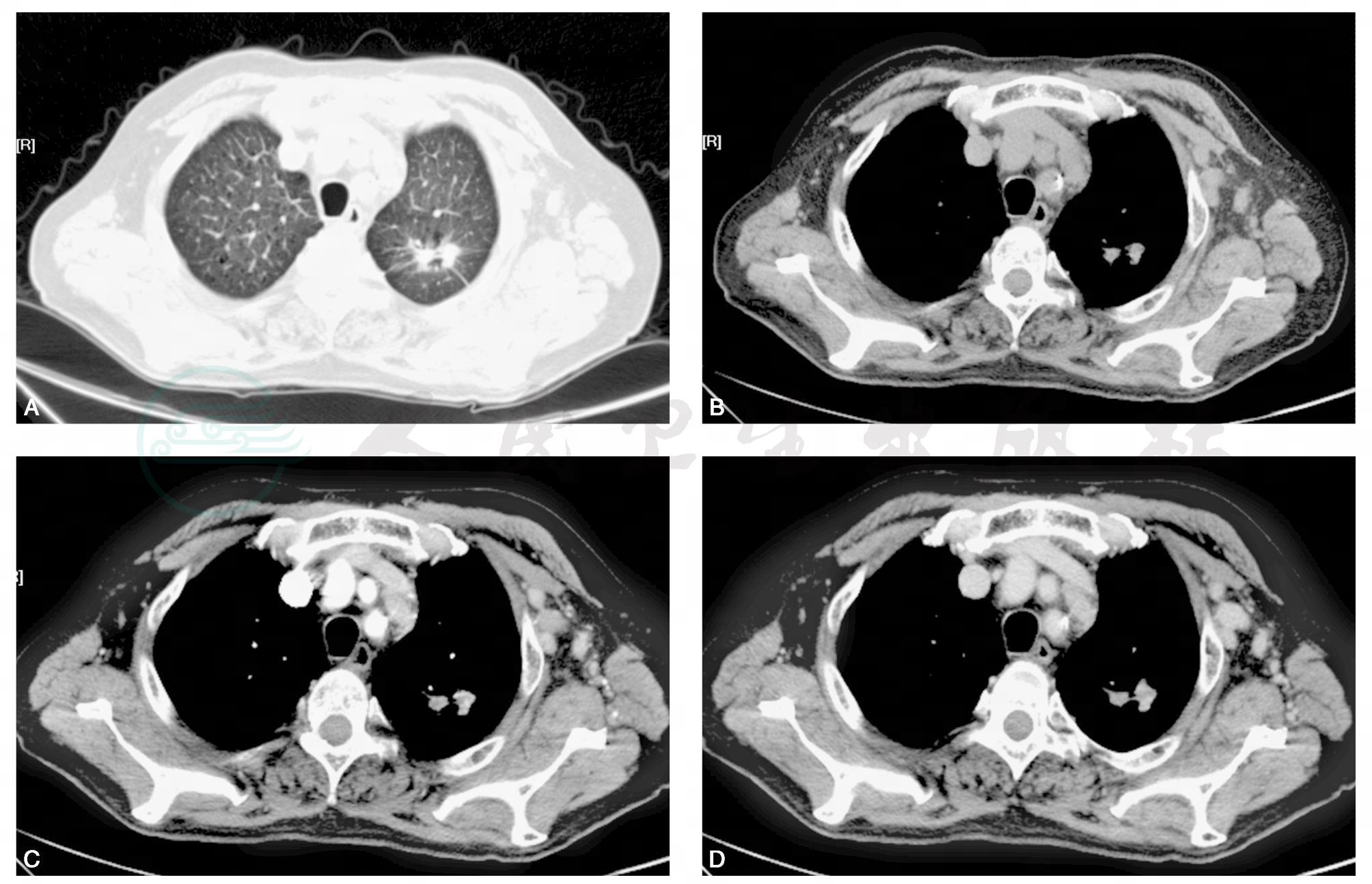

患者男,71岁,因咳嗽、左侧胸痛2个月为主诉入院。既往史:30年前曾患继发型肺结核,已治愈,既往胸片显示左肺上叶纤维化、增殖性病变。现复查胸部X线片,仍示左肺上叶纤维化、增殖性病变,较前有所增大,后行胸部增强CT检查,发现示左肺上叶尖后段2.1cm×3.9cm的病变,不除外左肺尖癌,患者于全麻下行左肺上叶切除术,术后恢复良好(图1)。

图1 肺窗示左肺上叶尖后段不整形结节影,大小约3.9cm×2.1cm,其周围见多发毛刺及条索影,邻近胸膜牵拉;相同层面纵隔窗示左肺上叶尖后段病变内见少许浅淡钙化密度;动脉期其内见斑片状不均匀显著强化;静脉期强化程度较动脉期减弱

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

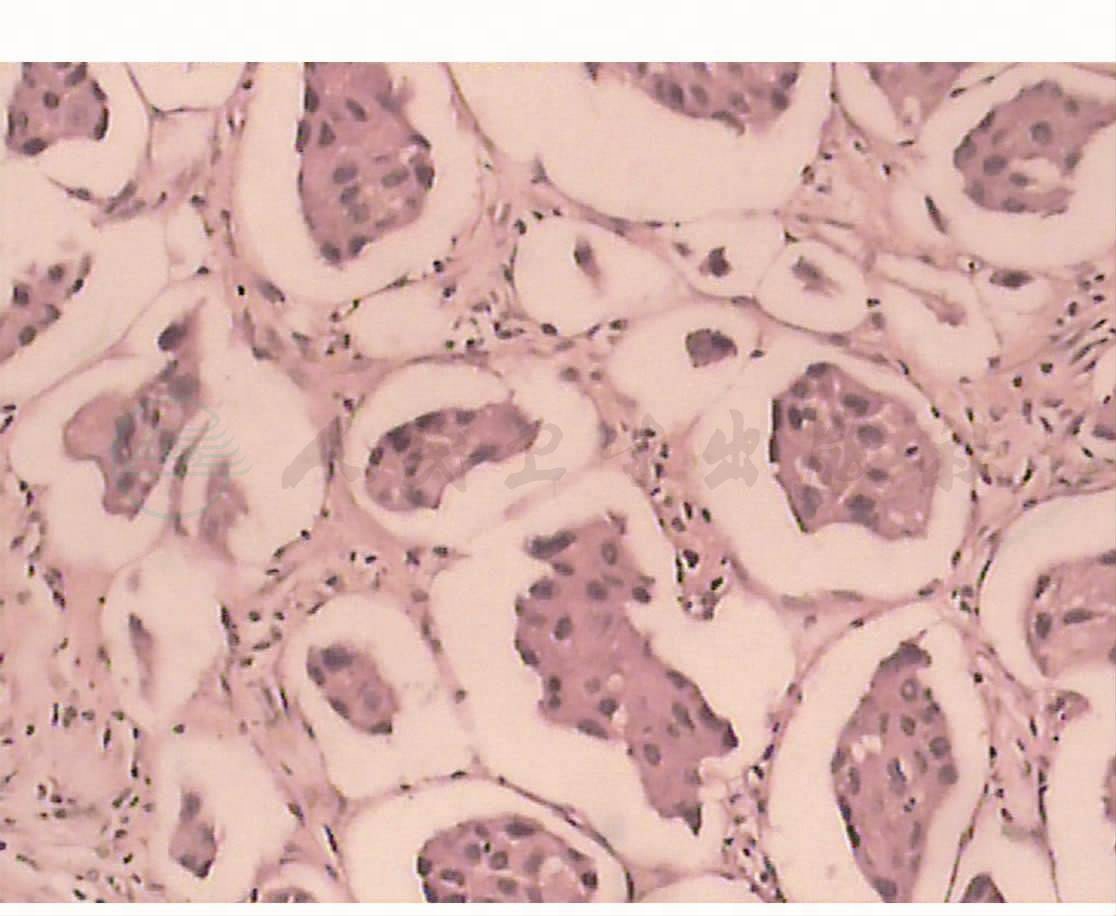

肺瘢痕癌颈部淋巴结转移(图2)

图2 淋巴结内见癌组织微乳头状排列。CK7(+),CK20(-),Villin(-)

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5