患者,男性,19岁。因“反复发热5天”于4月20日由急诊以“发热待查”收入院。患者于5天前无明显诱因出现发热,有畏寒,体温最高40.0℃,有头晕、肌肉酸痛,无咽痛,无咳嗽、咳痰,在某三甲医院就诊(曾于该院行“室间隔缺损修补术”),予青霉素、头孢替安抗感染治疗,效果欠佳,患者仍反复高热,外院曾查心脏彩超,未见明显赘生物形成,今来笔者医院就诊。发病以来,无恶心、呕吐,无腹胀、腹痛,纳差,睡眠尚可,二便正常,体重无明显减轻。既往5岁时曾行“室间隔缺损修补术”。

体格检查:神清,精神差,双侧手掌小鱼际各可见一紫红色皮疹,压之不退色,两肺呼吸音清,未闻及明显干湿啰音,心尖区无隆起,心尖搏动点位于第5肋间左锁骨中线,心浊音界略大,心率110次/分,律齐,主动脉瓣区可闻及3/6级舒张期杂音,其余瓣膜听诊区未闻及明显杂音,未闻及心包摩擦音。腹平软,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未触及,四肢无水肿。

辅助检查:血常规:WBC 15.55×109/L,N 85.7%,Hb 135g/L,PLT 186×109/L。血生化:钾4.4mmol/L,钠129mmol/L,氯91mmol/L,肌酐77μmol/L。血沉:9mm/h。胸片:心肺膈未见明显异常。腹部B超:脾肿大,肝、胆、胰、双肾未见明显异常。

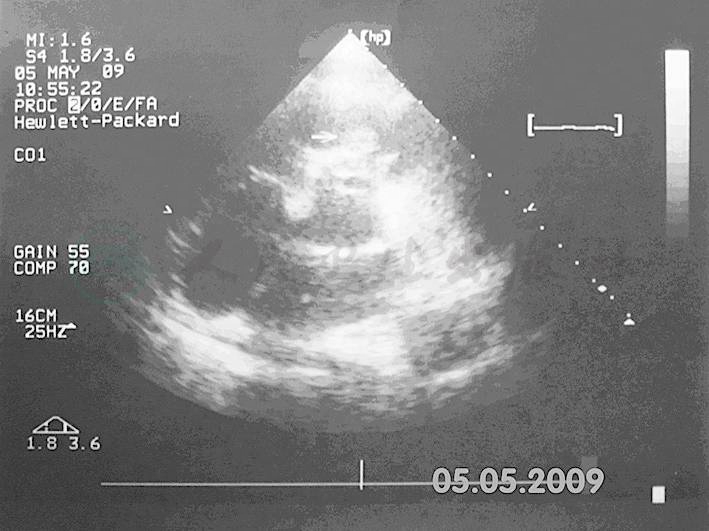

入院后结合患者畏寒、高热、既往VSD修补术病史,考虑感染性心内膜炎可能较大,予青霉素抗感染、补液、营养支持、改善心功能等治疗,并送血细菌培养和药敏,骨髓穿刺检查以排除血液系统疾病。4月21日行心脏彩超检查提示VSD修补处局部未见明显穿隔血流,全心增大,三尖瓣少量反流,主动脉瓣少至中量反流,左心室收缩功能正常。4月23日血培养提示革兰阳性球菌感染(金黄色葡萄球菌),调整抗生素为替考拉宁继续抗感染治疗,但患者仍反复发热,体温最高39.7℃,遂于4月25日调整为利奈唑胺合并莫西沙星联合抗感染治疗,患者连续两日未有发热。但4月28日起患者体温再次升高,伴畏寒、寒战,体温最高40.0℃,骨髓穿刺及免疫指标显示均在正常范围内,请感染科、呼吸科会诊后建议予双氯芬酸钠口服降温、复查胸部CT、做肥达试验,继续抗感染、补液、营养支持等治疗。鉴于患者体温又出现反复,于4月30日改用帕尼培南倍他米隆和万古霉素联合抗感染治疗,并予双氯芬酸钠口服降温,行胸部CT检查提示两肺炎症,右下肺炎性病变。经上述治疗后患者连续5日体温正常,肥达试验阴性。但5月4日晚间输血后体温再次升高,最高38.8℃,伴畏寒,查体见双侧手掌、脚掌对称暗黑色瘀点,无压痛,考虑Osler结节,结合上述诊疗经过及病史、体征,仍考虑患者感染性心内膜炎可能性较大,故再次行心脏彩超检查,5月5日心脏彩超提示(图1):室间隔缺损修补术后残余漏,主动脉瓣关闭不全,感染性心内膜炎(①室间隔缺损修补处回声增强,可见残余漏;②室间隔缺损补片近右心室流出道赘生物形成;③主动脉瓣重度关闭不全;④三尖瓣重度关闭不全;⑤全心增大;⑥左心室收缩功能正常)。故感染源明确,继续予抗感染、营养支持、输血等治疗,患者最高体温逐步稳定于37.5℃左右。5月12日夜间患者再次出现高热,体温39.0℃,伴畏寒,考虑为感染性心内膜炎,赘生物释放入血所致,5月14日复查心脏彩超示主动脉瓣赘生物形成,继续予抗感染治疗,并请胸外科会诊后转胸外科行手术治疗。

图1 心脏彩超提示室间隔缺损修补术后残余漏,主动脉瓣关闭不全,感染性心内膜炎

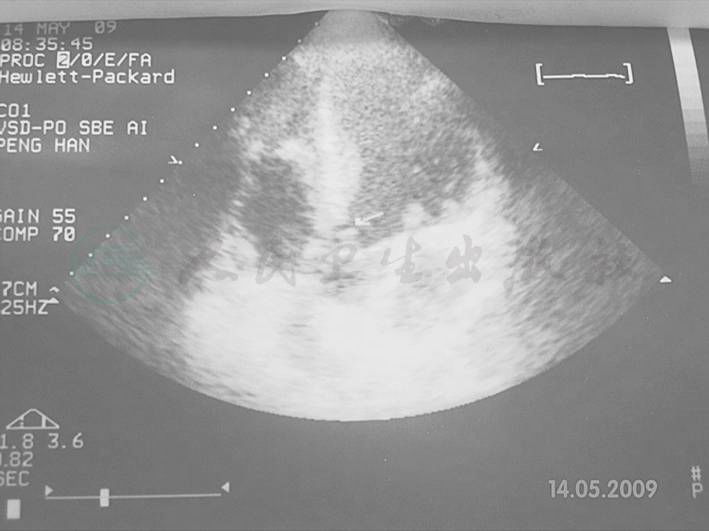

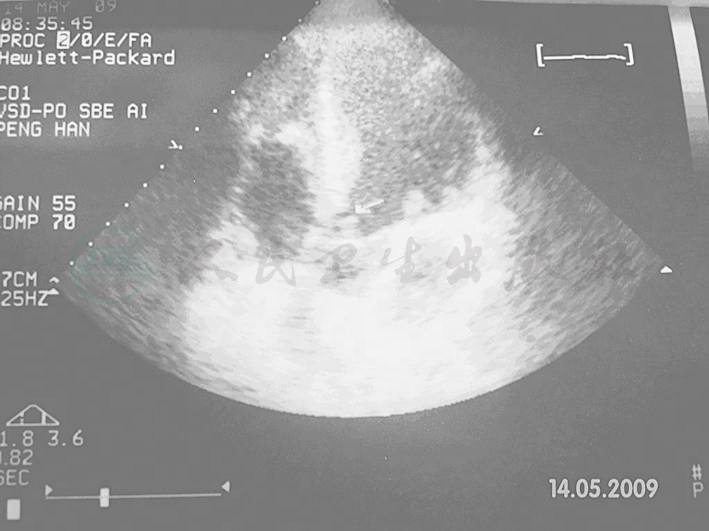

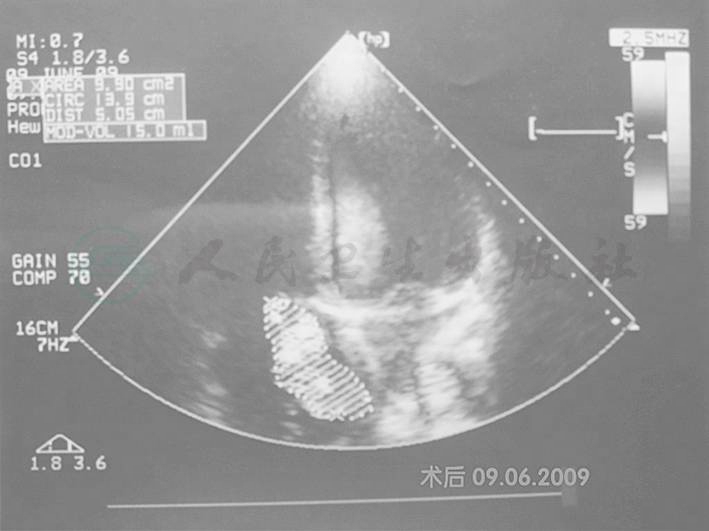

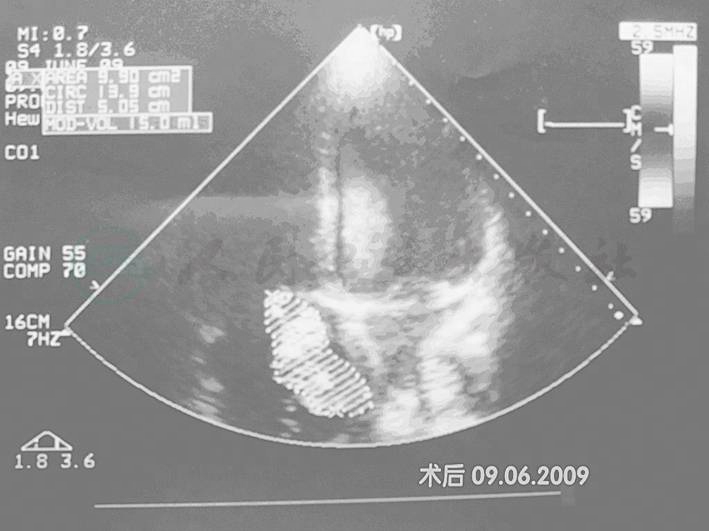

至胸外科后复查血细菌培养仍提示金黄色葡萄球菌,复查胸部CT提示右下肺结节,考虑感染可能。继续予替考拉宁、莫西沙星联合抗感染治疗,5月22日复查心脏彩超提示(图2)室间隔缺损修补术后残余漏,主动脉瓣关闭不全,感染性心内膜炎(右心室流出道赘生物形成),经抗感染、输血、补液等营养支持治疗后,患者一般情况可,未再有发热,于6月1日进行AVR、主动脉根部拓宽、肺动脉瓣部分切除成形、右下肺脓肿楔形切除术,术后安全返回病房,继续抗感染、补液等治疗,并予呼吸功能锻炼,患者未再有发热,6月9日复查心脏彩超提示(图3):①主动脉瓣机械瓣功能正常;②室间隔修补处回声略增强,未见异常过隔血流;③右心、左心室增大;④三尖瓣中度关闭不全;⑤左心室收缩功能正常;⑥心包腔未见液性暗区。患者一般情况可,6月15日予出院。

图2 心脏彩超提示室间隔缺损修补术后残余漏,主动脉瓣关闭不全,感染性心内膜炎,右心室流出道赘生物形成

图3 术后复查心脏彩超

最终诊断:①感染性心内膜炎(金黄色葡萄球菌),室间隔缺损修补术后;②室间隔缺损修补术后残余漏,主动脉瓣关闭不全;③主动脉换瓣术后;④肺部感染。