患者,男性,78岁,因“反复活动后胸痛1年余,加重2周”入院。

心血管病危险因素:高血压病史5年。

心电图:窦性心律、完全性右束支传导阻滞。

心脏超声心动图:LVEDD 56mm,LVEF 69%。

实验室检查:血肌钙蛋白(-)。

入院后予以负荷波利维和阿司匹林治疗后行冠脉造影检查。

冠状动脉造影结果

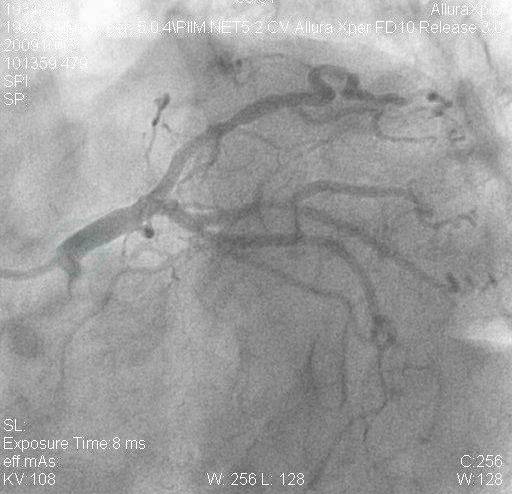

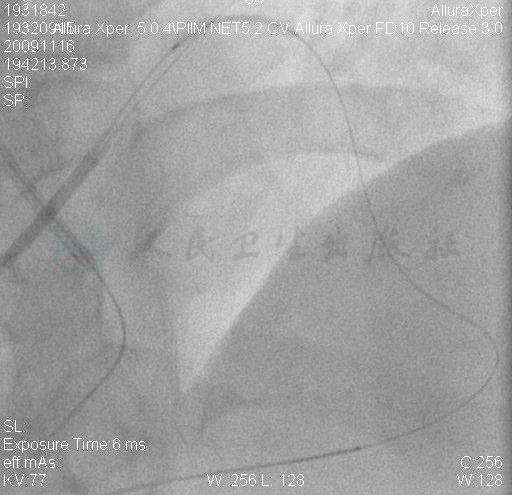

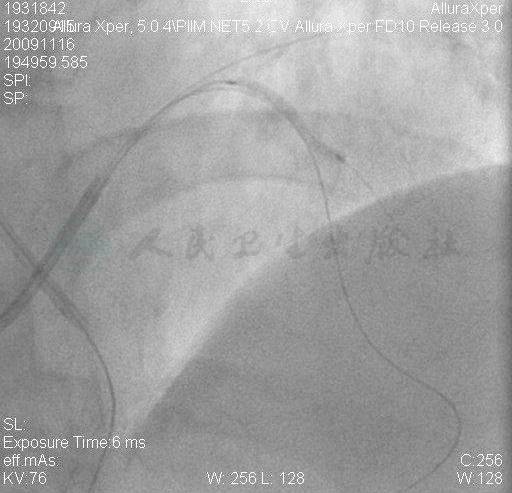

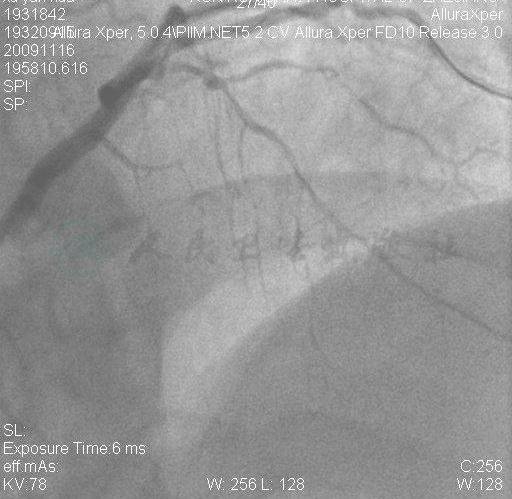

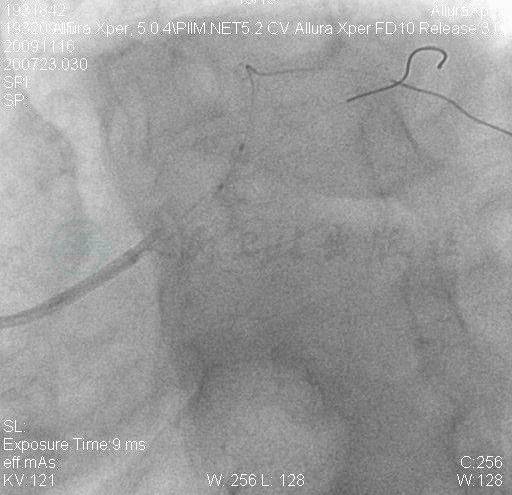

选用右侧桡动脉径路,6F血管鞘。造影发现:右冠近端95%狭窄,左主干正常,前降支开口处完全闭塞,无明确残端(图1~图3)。

图1 右冠近端95%狭窄

图2 左主干正常,前降支开口处完全闭塞,无明确残端

图3 左主干正常,前降支开口处完全闭塞,无明确残端

PCI过程

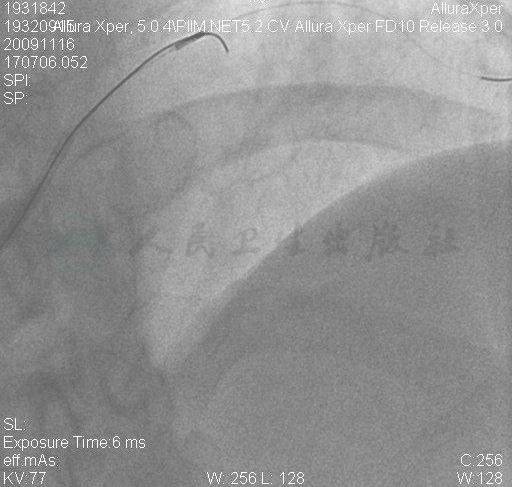

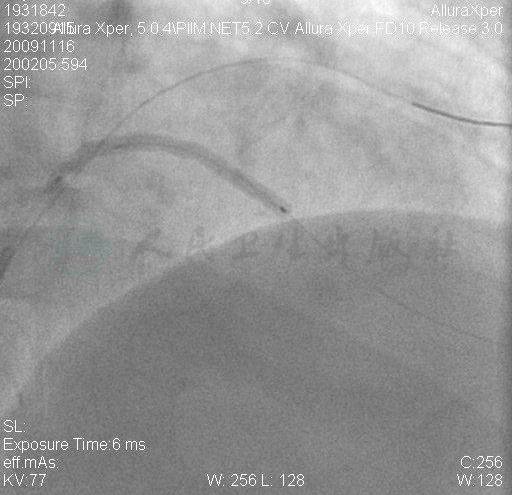

选择6F EBU指引导管,在微导管的辅助下,先后尝试Fielder、Miracle3、Conquest等导丝,但由于闭塞起始段不明确,预计位于前降支对角支分叉处,经过反复尝试导丝不能正确穿刺闭塞段起点。术中患者出现胸痛,血流动力学不稳定,故放弃前降支PCI,对右冠实行了PCI。为防止可能出现的慢血流现象,干预前给予了冠脉内注射替罗非班(欣维宁)、植入IABP处理,右冠PCI过程平稳(图4)。术后患者平稳出院,常规接受药物治疗,偶尔有心绞痛发作。

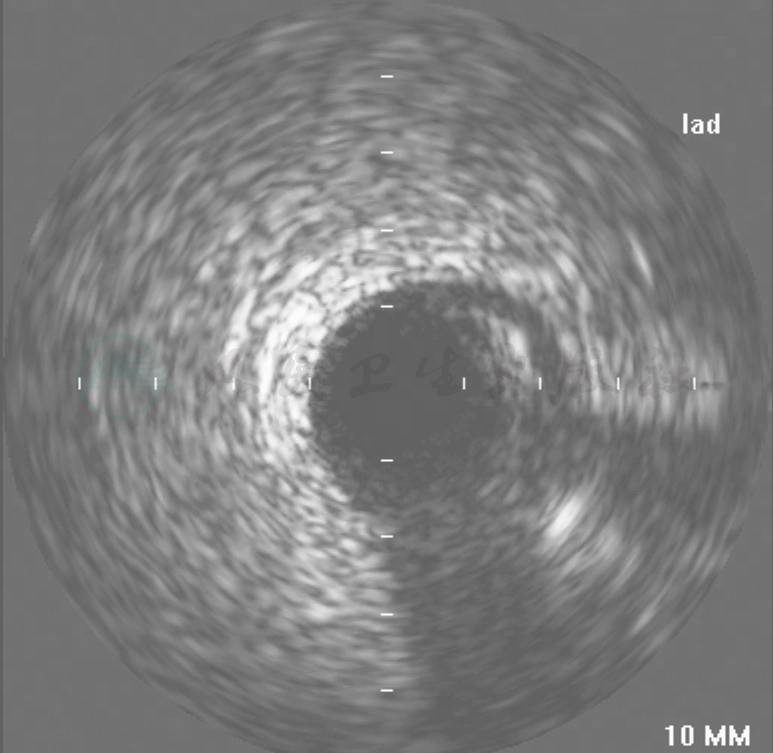

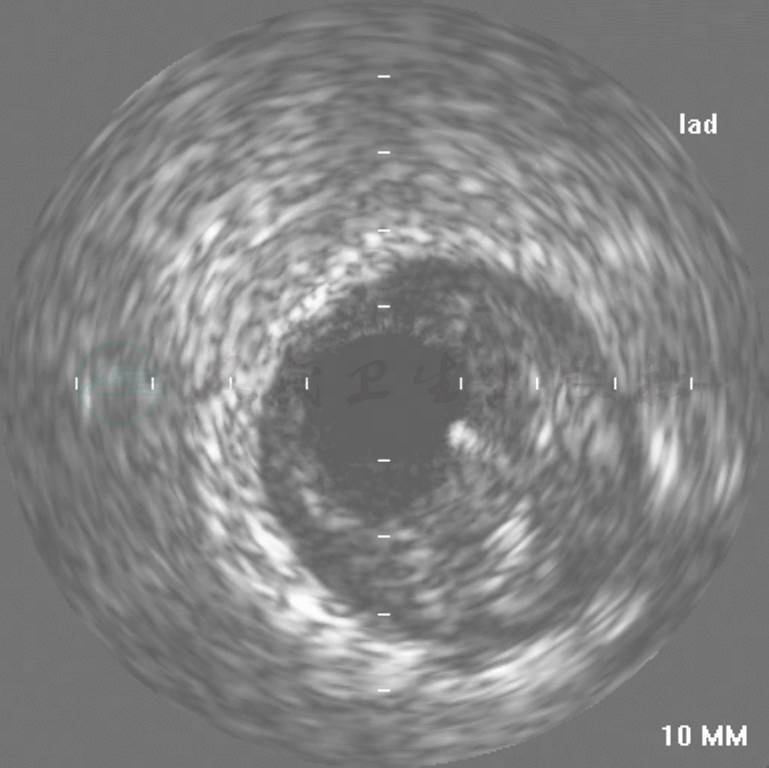

1个月后再次尝试处理前降支病变。同样采取的是右侧桡动脉径路,右冠状动脉造影显示血管通畅,对LAD提高良好侧支循环。采用6F EBU 3.5指引导管至LAD,经IVUS检查可以清楚地显示前降支闭塞段的起点部位(图5),在IVUS指导下,采用Conquest Pro导丝正确穿刺闭塞病变,IVUS证实导丝位于斑块中心处(图6),但由于LAD起始处成角近90°,导丝进入闭塞段后,成角导丝操作非常困难,试图将微导管送入病变,以便重新塑形导丝,但微导管不能进入,比较大角度的导丝及比较长的弯曲段,使导丝寻找真腔的能力大大下降(图7、图8)。

考虑到RCA经间隔支对前降支提供了良好的侧支循环(图9),于是我们尝试使用逆行导丝技术处理该病变。穿刺左侧桡动脉,6F血管鞘,90cm JR4指引导管,Field导丝在微导管的支持下经后降支到间隔支,并顺利进入前降支(图9)。但微导管不能通过间隔支进入前降支闭塞段远端(图10),经Ruyjin 1.25mm×15mm 3atm低压扩张间隔支后得以通过(图11)。换用Miracle 6导丝经反复寻找,导丝进入前向6F EBU 3.5指引导管内,采用导管内锚锭技术将微导管送入指引导管,换用3m BMW长钢丝(图12)。采用Backend技术送入Ruyjin 1.25mm×15mm扩张LAD病变(图13、图14)。沿BMW导丝前向送入微导管,回撤逆行导丝及微导管后,沿前向微导管送入Fielder导丝至前降支远端,选用2.0mm×20mm Voyager球囊以预扩张前降支中段病变,及造影结果(图15、图16)。回撤逆行导丝后造影结果(图17),前降支近中段植入2.75mm×36mm Partner药物支架(图18),选用3.0mm×8mm POWERSAIL高压球囊后扩张支架近段(图19),最后造影结果(图20~图22)。

图4 右冠PCI后

图5 IVUS检查可以清楚地显示前降支闭塞段的起点部位

图6 采用Conquest Pro导丝正确穿刺闭塞病变,IVUS证实导丝位于斑块中心处

图7 微导管无法进入病变

图8 微导管无法进入病变

图9 Field导丝在微导管的支持下经后降支到间隔支,并顺利进入前降支

图10 微导管不能通过间隔支进入前降支闭塞段远端

图11 Ruyjin 1.25mm×15mm 3atm低压扩张间隔支后得以通过

图12 采用导管内铆锭技术将微导管送入指引导管,换用3m BMW长钢丝

图13 采用Back-end技术送入Ruyjin 1.25mm×15mm扩张LAD病变

图14 采用Back-end技术送入Ruyjin 1.25mm×15mm扩张LAD病变

图15 2.0mm×20mm Voyager球囊以预扩张前降支中段病变

图16 球囊扩张后造影

图17 回撤逆行导丝后造影结果

图18 前降支近中段植入2.75mm×36mm Partner药物支架

图19 3.0mm×8mm POWERSAIL高压球囊后扩张支架近段

图20 最后结果

图21 最后结果

图22 最后结果