无论是否存在有淋巴结转移,只要癌组织局限于黏膜、黏膜下层,而未侵犯固有肌层的胃癌都称为早期胃癌。早期胃癌的预后明显较进展期胃癌好。因此各国家尤其是胃癌的高发国日本和韩国都十分重视早期胃癌的诊断及治疗。早期胃癌在诊断与治疗方面与进展期胃癌有相当的差异,本病例将结合目前对早期胃癌诊治研究热点以及笔者单位的诊治特点进行探讨。

1.病史

患者男性,50岁,因上腹部不适2个月于外院行胃镜检查提示胃癌,笔者单位病理会诊示胃黏膜高级别上皮内瘤变,呈原位癌改变。为进一步诊治收入笔者单位腹部外科。查体未见明确阳性体征。实验室检查:肝肾功能未见异常,血CEA、CA19-9、CA72-4均处正常范围。

2.影像学检查

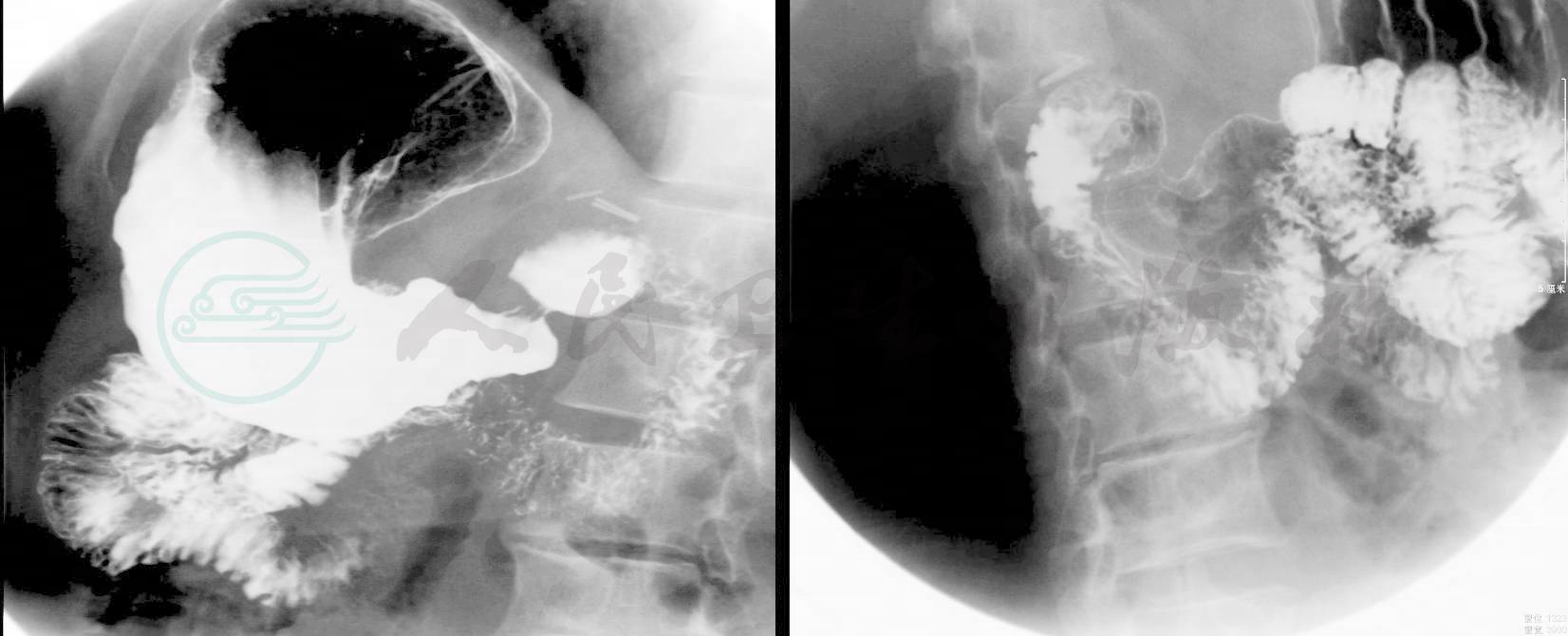

(1)上消化道气钡双重对比造影:胃角部黏膜处不规则(图1)。

图1 上消化道气钡双重对比造影

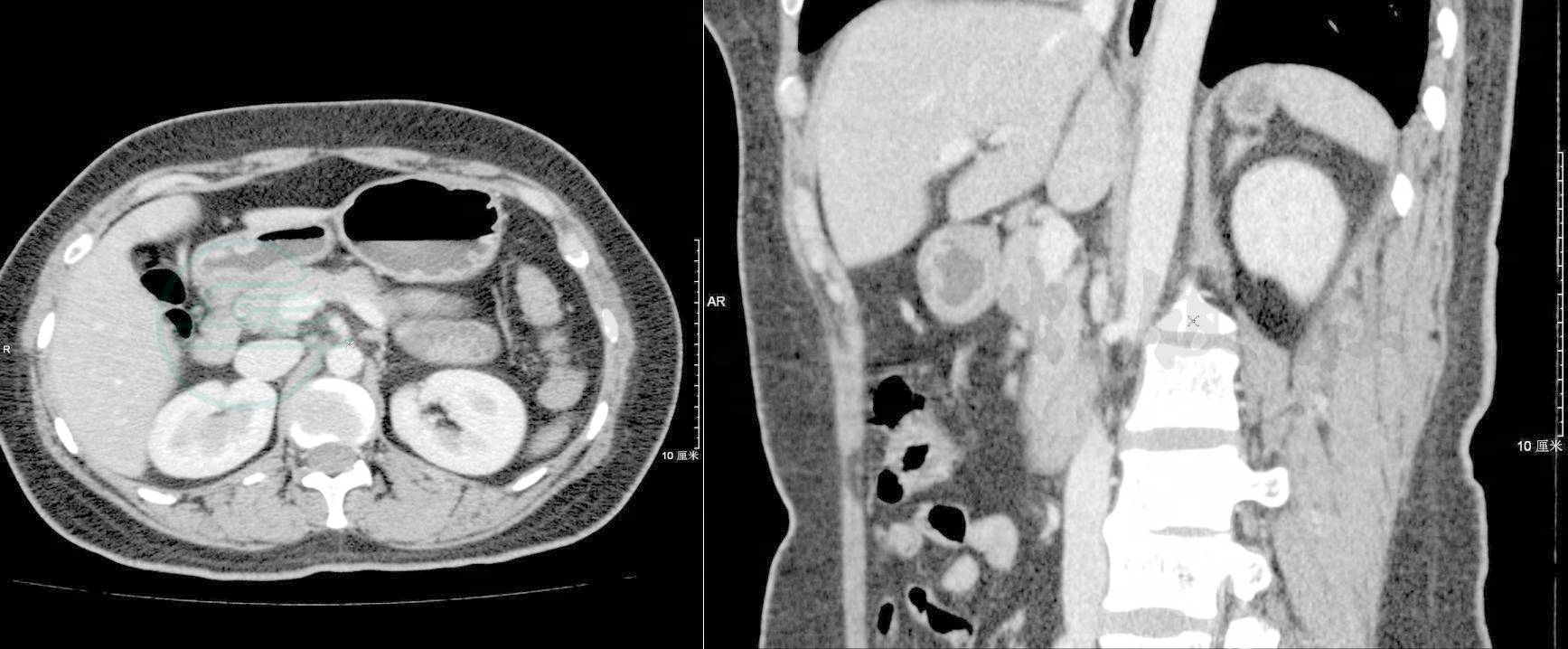

(2)腹部CT:胃窦部前壁胃壁不规则增厚,最厚处达1.2cm,局部浆膜面光整。腹腔及腹膜后未见明确肿大淋巴结(图2)。

图2 腹部CT

3.内镜检查

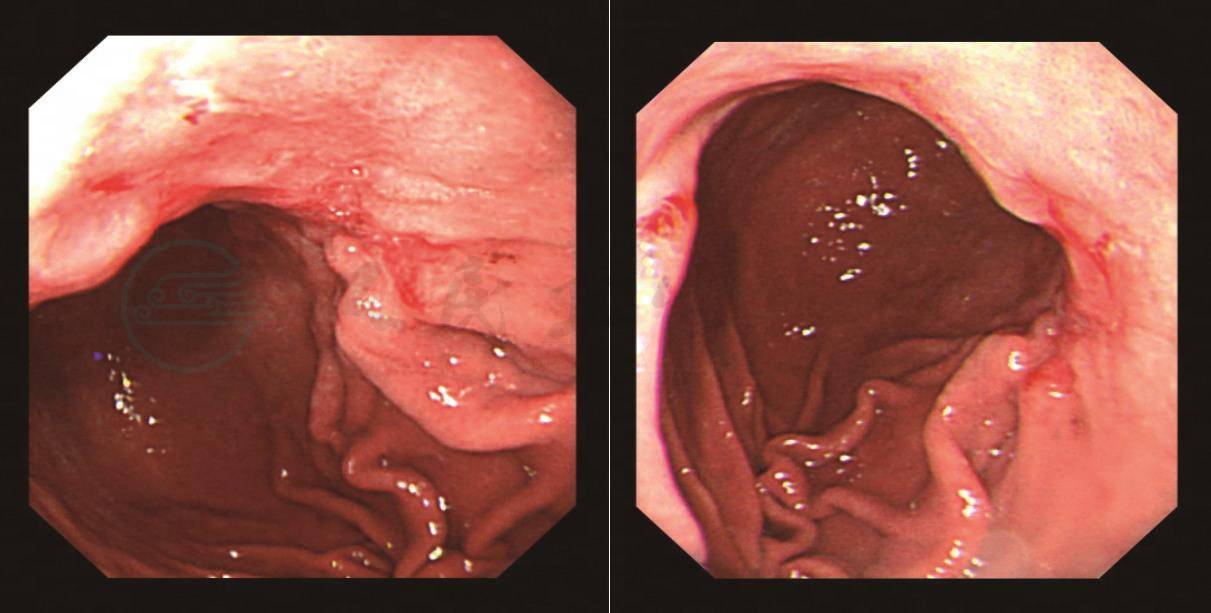

(1)胃镜检查:胃体下部至胃窦后壁近小弯溃疡性病变,考虑为早期胃癌(图3)。

图3 胃镜检查

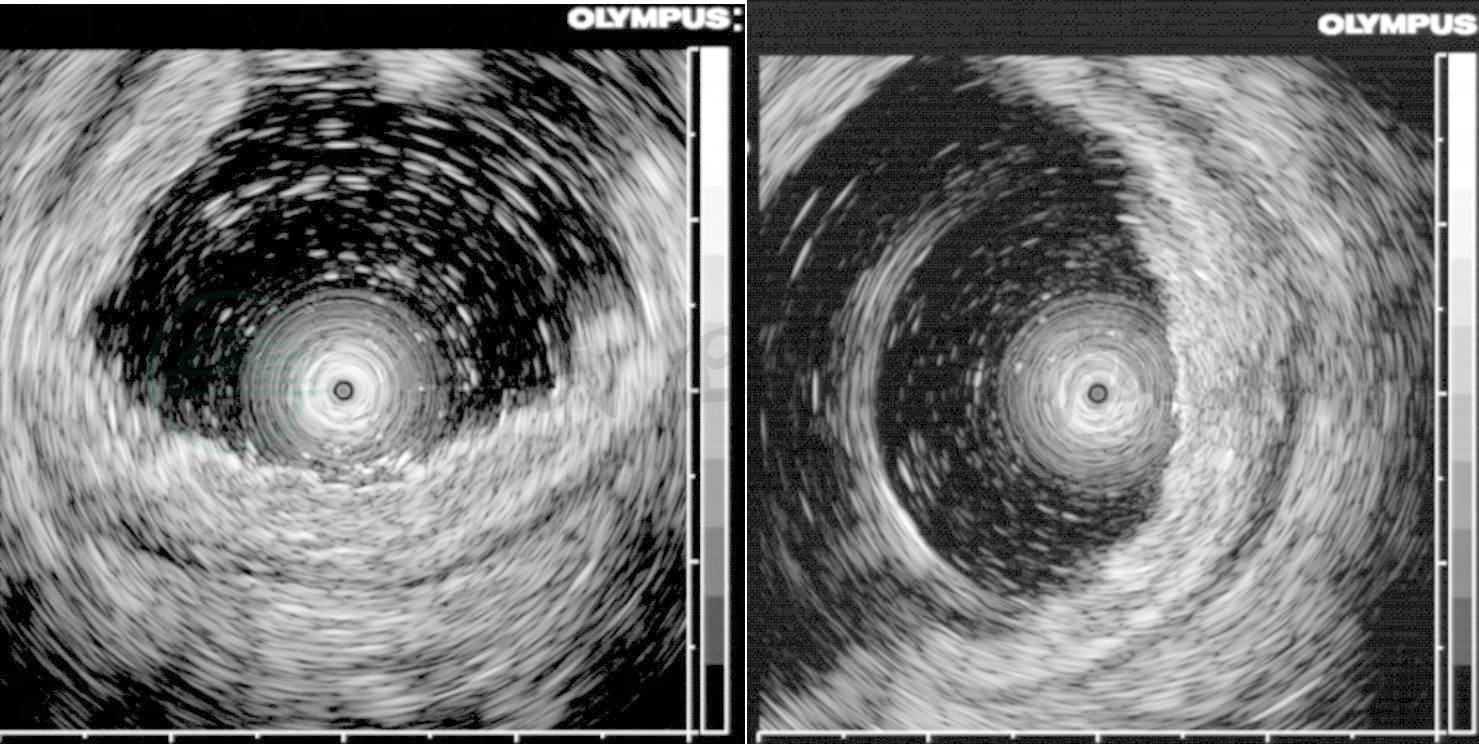

(2)内镜超声检查:病变处胃窦部胃壁增厚,最厚处8.8mm,以黏膜层增厚为主,部分层次病变与黏膜下层关系密切且分界欠清楚,部分层次胃壁固有肌层反应性增厚,胃壁固有肌层及浆膜层尚完整,超声探及范围内未见肿大淋巴结(图4)。

图4 内镜超声检查

(3)内镜病理:胃黏膜组织慢性炎,局部上皮呈明显异型,符合癌变。

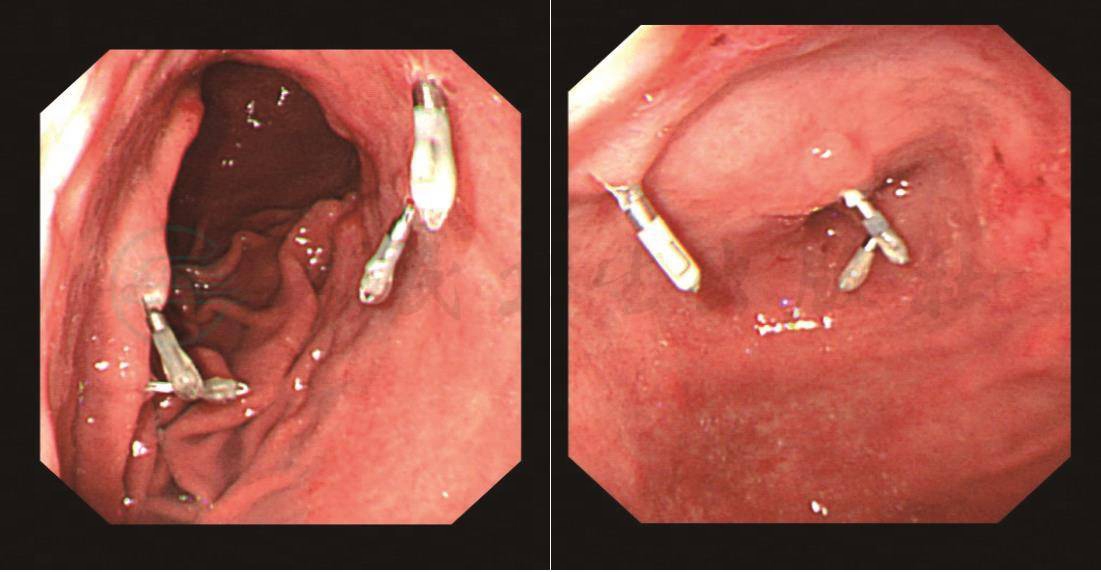

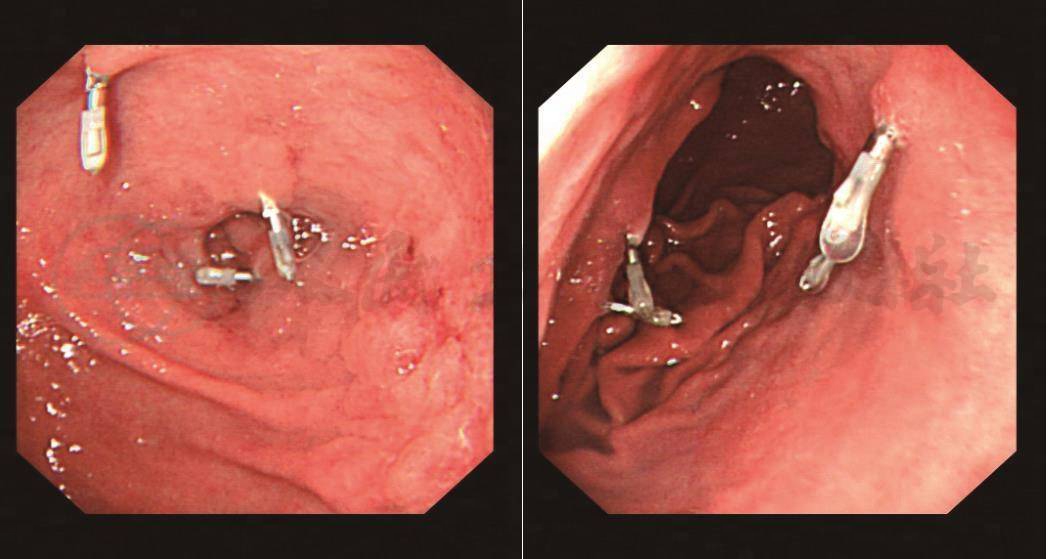

4.术前定位

患者于手术当日术前1小时行胃镜下放置定位夹予以肿瘤切除范围定位,并将放置位置及数量于术前详细告知手术主刀医师(图5)。

图5 肿瘤切除范围定位

操作细节:

(1)探查结果:腹腔无腹水,网膜、腹膜及盆腔未见转移播散结节,肝脏无转移结节。肿瘤自胃壁外探查不明确,未侵及浆膜层,根据定位夹位置确定肿瘤位于胃窦部小弯侧,在能触摸到定位夹相对的浆膜面用高频电凝确定位置,以后不再触摸。

(2)根据定位夹位置基本切除范围,决定行根治性远端胃大部切除术+D2淋巴结清扫术。

(3)离断肿瘤下缘:将胃网膜右动脉由胰十二指肠动脉分支根部离断结扎,清除第6组淋巴结。根据定位夹提示明确肿瘤下缘位置后,距肿瘤下缘6cm离断十二指肠。

(4)离断肿瘤上缘:由肝十二指肠韧带内侧剪开小网膜,离断胃右动脉,清除周围淋巴结。显露胃左血管起始部,切断并双重结扎胃左血管。清扫第3、7、8、9组淋巴结。离断胃体:在相当于胃大弯之无血管区远侧贴近胃壁离断两支胃网膜血管,在相对应之胃小弯处贴近胃壁,离断胃左动脉向远侧的分支。在胃大弯侧形成管状胃距末端5cm处前壁作一切口,以甲状腺拉钩扩张此切口,观察胃腔内定位夹位置,用25mm吻合器经此切口插入,与十二指肠吻合,拔出吻合器后检查两段切除组织均呈完整环状结构。根据定位夹提示明确肿瘤上缘位置后,并再次检查,定位夹均位于切除范围内,距肿瘤上缘6cm以上用100mm直线切割闭合器钳夹后切断远端胃体,完整切除标本。

(5)检查标本(图6):沿肿瘤对侧剪开胃壁,根据定位夹位置观察肿瘤,同时明确肿瘤上下缘定位夹数量必须完整,如若发现定位夹数目不符,应立即予以术区行X线照射,明确定位夹术中是否因操作导致脱落。

图6 检查标本

术后病理及疗效观察:

(1)大体标本:肿瘤位于胃窦小弯侧,直径1.5cm,中央浅溃疡,周围黏膜僵硬糜烂,与正常黏膜分界明显,考虑为早期胃癌Ⅱc或Ⅲ型。

(2)镜下病理:胃体小弯侧浅表凹陷型(Ⅱc型)早期浸润型中分化腺癌,病变主要位于黏膜层,小灶浸透黏膜肌达黏膜下层。周围胃黏膜呈慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生改变。肿瘤未累及幽门。淋巴结未见转移癌(0/22)。

(3)随诊:患者术后恢复良好,未进行放化疗,定期随访2年6个月,无肿瘤复发迹象。