十二指肠Vater壶腹部是胰管和胆总管的终末段汇合部,开口于十二指肠中后壁上,形成十二指肠乳头,壶腹周围癌发病率低于胰头癌,列第二位,传统的手术治疗方式是行胰十二指肠切除术,但与胰头癌比,Vater壶腹部癌的手术切除率和预后有较大差别,其生物学行为明显好于胰头癌。由于胰十二指肠切除术创伤大,并发症高和有一定的死亡率,研究认为早期Vater壶腹部癌行肿瘤局部切除术,可达到与胰十二指肠切除术一致的治疗效果,并且术后短期及长期并发症低于胰十二指肠切除术。

患者,女性,53岁。

主诉:腹泻1年,磁共振检查发现壶腹占位性病变10天

现病史:患者于1年前开始腹泻,2~3次/日,为水样便,无腹痛腹胀等不适,饮食正常,行便常规检查未见异常,未经治疗,近日患者消瘦较前明显,腹泻症状不见好转,于10天前患者于当地医院行腹腔超声检查,见胆系扩张考虑可能为壶腹占位性病变,磁共振检查见十二指肠壶腹部占位。为进一步治疗来笔者单位求治,以“壶腹占位”收入院。

查体:患者一般状况好,浅表淋巴结未及肿大,无黄疸,腹部未见明确阳性体征。

辅助检查:

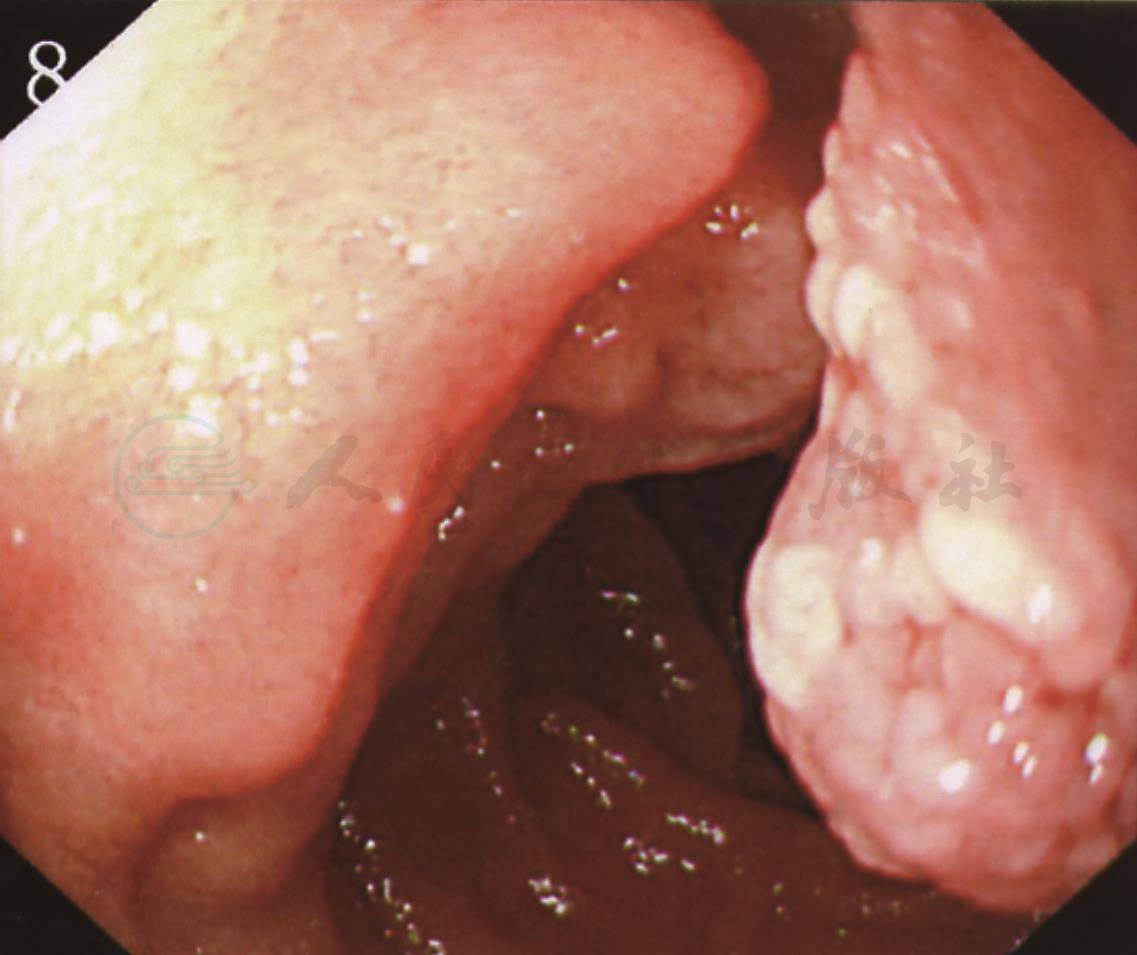

1) 内镜所见:十二指肠球部未见明显异常,十二指肠乳头肿胀明显,黏膜粗糙(图1)。内镜超声示:乳头及壶腹部位有一大小约为19mm×15mm低回声占位性病变,病变回声欠均匀,边界欠清楚(图2)。病变与胆总管下段关系密切且分界欠清楚,胆总管下段狭窄,狭窄以上胆总管扩张明显,扩张胆总管最大内径为11.5mm。病变与胰头关系密切且分界欠清楚,胰管扩张明显。病变周围未见肿大淋巴结。内镜诊断:壶腹部低回声占位,考虑为癌,合并低位胆道梗阻。

图1 十二指肠镜

图2 内镜超声

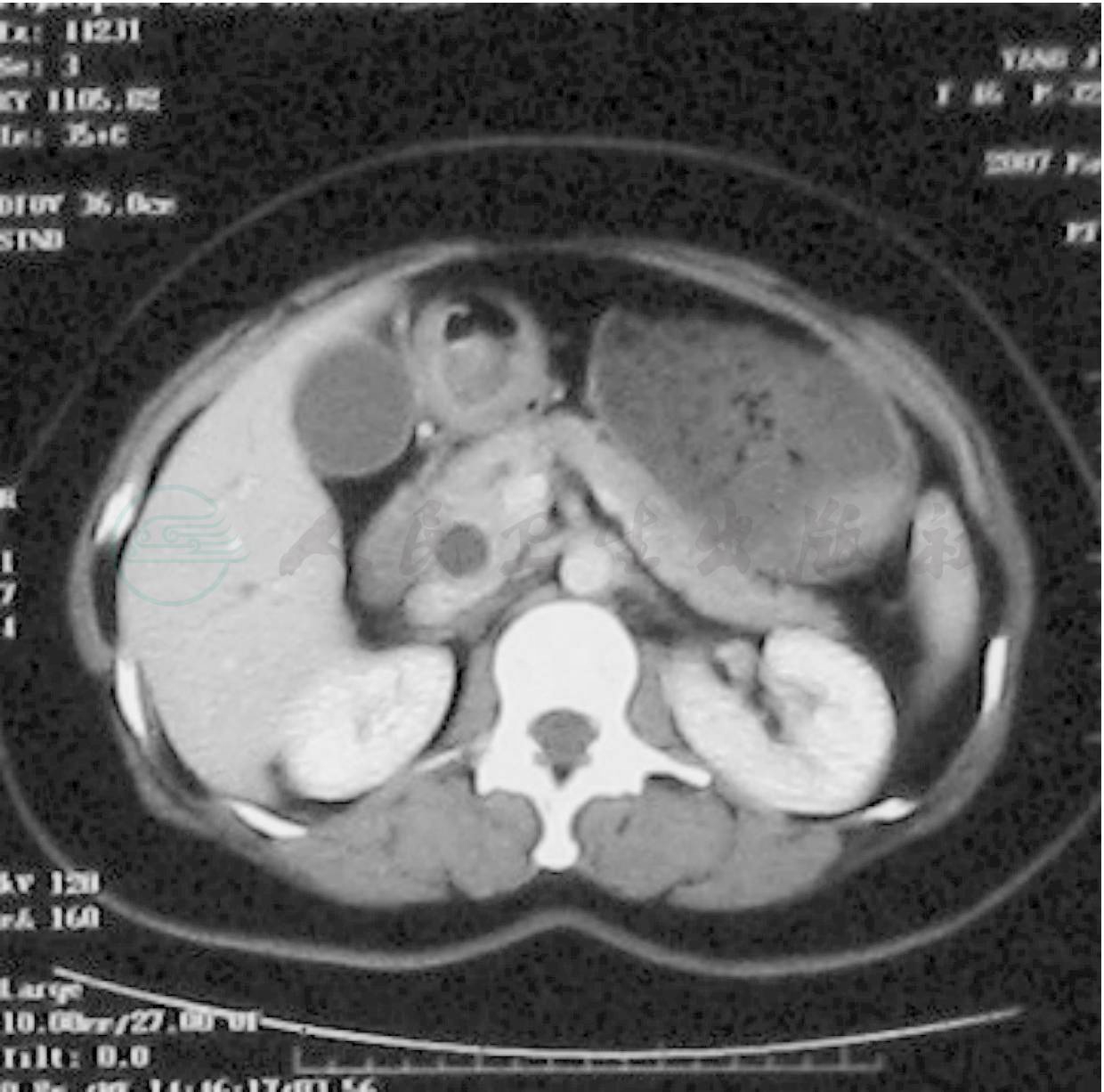

2) 腹部CT:肝内外胆管扩张,胆囊略大,胰腺形态正常,未见异常密度及强化影,胰管扩张,可见“双管征”,胆总管末端未见异常密度及强化。CT印象:肝内外胆管扩张、胰管扩张(图3)。

图3 腹部CT

3) 腹部MR平扫+MRCP(图4):左右肝管、胆总管扩张,胆囊增大,胰管扩张。壶腹部管腔呈水平样截断,局部软组织影略多,T1WI呈等信号,T2WI及T2WI /FS为稍高信号。胰腺未见明确占位。印象:低位胆道梗阻,壶腹部软组织增多。

图4 腹部MRI平扫+MRCP

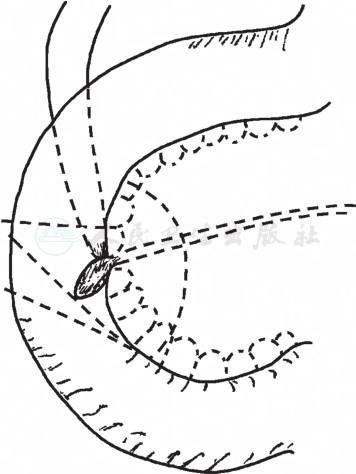

手术要点(图5):

1. 切口选择 可选择上腹正中切口或经腹直肌切口。

2. 开腹探查肝十二指肠韧带、胰腺周围、腹主动脉旁、腹盆等部位,证实有无转移。

3. 钝性分离胰头后方至下腔静脉间隙左缘,游离胰头前方覆盖的网膜组织至完全显露胰头表面。

4. 以壶腹乳头部肿瘤为中心,在其上方1.5~2cm处横断十二指肠,从外侧切缘至肿瘤下方1.5~2cm肠壁内缘,沿此线切断肠管。

5. 提起中间离断的十二指肠与瘤体,弧形切除与其相连的胰头组织,断面缝扎止血,胰管内插入相匹配的硅胶管,缝合固定以防滑脱。十二指肠远侧断端上提,内靠覆盖胰头残端,紧密缝合一周。胰管内留置的硅胶管由十二指肠引出至体外。

图5 切除示意图

6. 距屈氏韧带15cm处切断空肠,远端从结肠后提至肝下,与十二指肠近端行端-端吻合。胆总管与十二指肠行端-侧吻合。胆总管内置T形管引出体外。

7. 肝下术区放置两根引流管至体外。

术后病理:

(壶腹部肿瘤)冰冻切片2及冰冻切片3,余(壶腹部肿瘤)冰冻切片1:十二指肠黏膜腺上皮中度及重度不典型增生,局灶癌变,累及黏膜肌层,未累及肌层、周围胰管及胰腺组织,切缘净。

周围淋巴结:未见癌(0/1)。

随访:术后每3个月随访1次,包括肝功能、CEA、腹部B超、胸片正侧位等,每年行CT检查1次。现已随访14个月,无复发转移迹象。