阴道直肠隔子宫内膜异位症(rectal vaginal septum endometriosis,RVEM)狭义是指异位病灶发生在子宫直肠返折腹膜下脏器,浸润深度≥5mm的内异症;广义是指异位病灶发生在腹膜下,浸润深度≥5mm的内异症,即深部浸润型内异症(deeply infiltrating endometriosis,DIE)。RVEM多发生于全子宫切除术后,可广泛浸润后盆壁和直肠阴道隔,出现性交痛,性交后出血,周期性出血,周期性腹痛等症状。

患者30岁,以“不规则阴道流血一周”为主诉入院。

现病史:既往月经规律,呈4~5/28~30日型,量中等,无血块及痛经,末次月经2009年9月7日,量色同前。一周前开始出现月经后阴道流血,量较多,就诊于我院急诊,阴道镜提示阴道后穹隆肿物,入我院要求进一步治疗。病来无发热,无头晕、头痛,无恶心、呕吐,无腹胀等不适,排尿顺畅,排便正常,无肛门坠痛、便血及性交痛。

既往史:长期居住在原籍,否认放射线毒物接触史,无烟酒嗜好,否认长期用药史。2008年行剖宫产术,配偶及子女体健。

体格检查:生命体征平稳。心肺听诊无异常。耻骨联合上两横指可见一长约12cm横行瘢痕。妇科检查:外阴发育正常,阴道畅,黏膜无充血,分泌物量中,宫颈常大,尚光滑,可见散在纳什囊肿,于后穹隆可见1.5cm×1.5cm肿物,紫蓝色,子宫前位,正常大小,界限清晰,子宫后方颈峡部触及一3.0cm×2.5cm大小不规则肿物,质中,触之疼痛,与直肠关系密切,双附件区未及明显异常。三合诊:阴道直肠隔肿物突向直肠,下缘距肛门6cm,直肠黏膜光滑,指套无血染。

辅助检查:

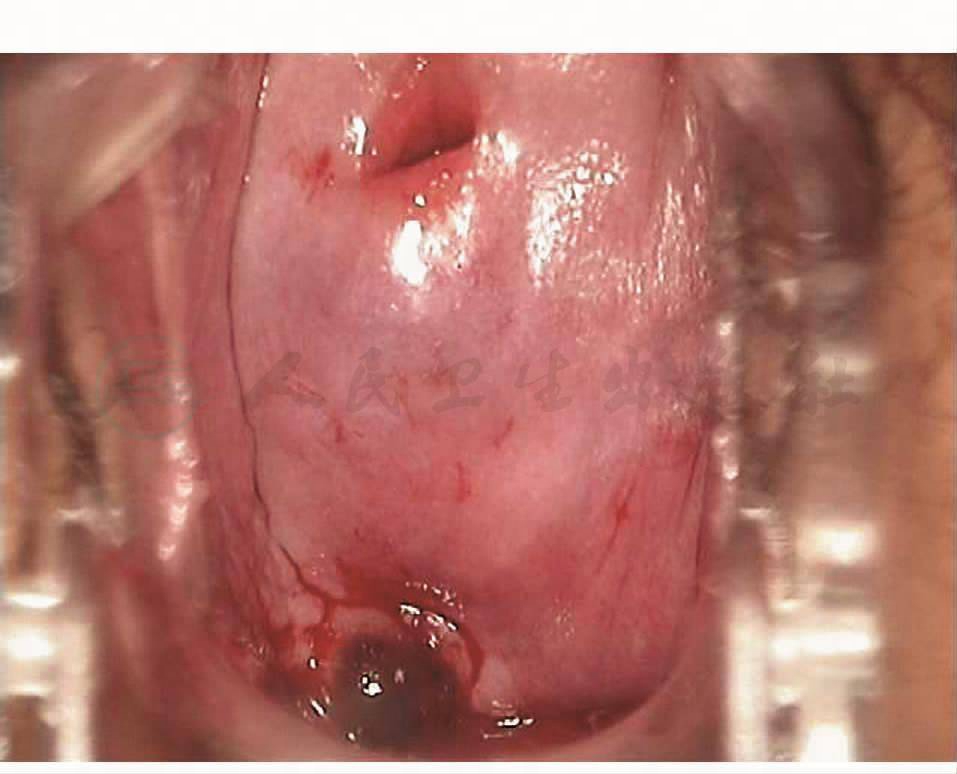

阴道镜:阴道后穹隆病变,性质待定(图1)。

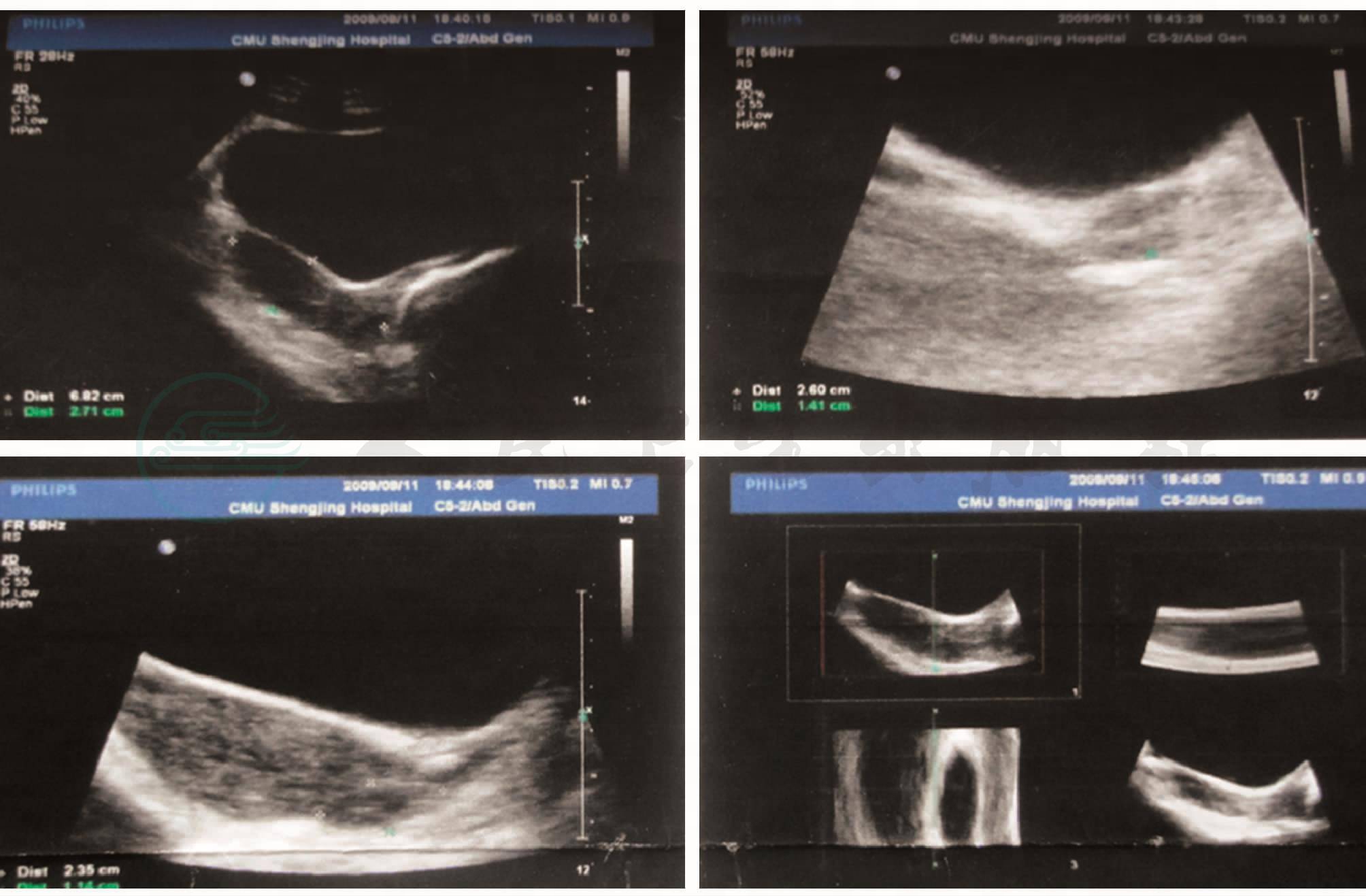

盆腔彩超:子宫前倾位,大小约6.8cm×4. 5cm×2.7cm,子宫内膜厚约0.3cm,宫区未见明显占位性病变,左卵巢大小约2.3cm×1.1cm,右卵巢大小约2.6cm×1.4cm,双附件区未见明显占位性病变(图2)。

图1 阴道镜

图2 盆腔彩超

血HCG:0.32mIU/ml。

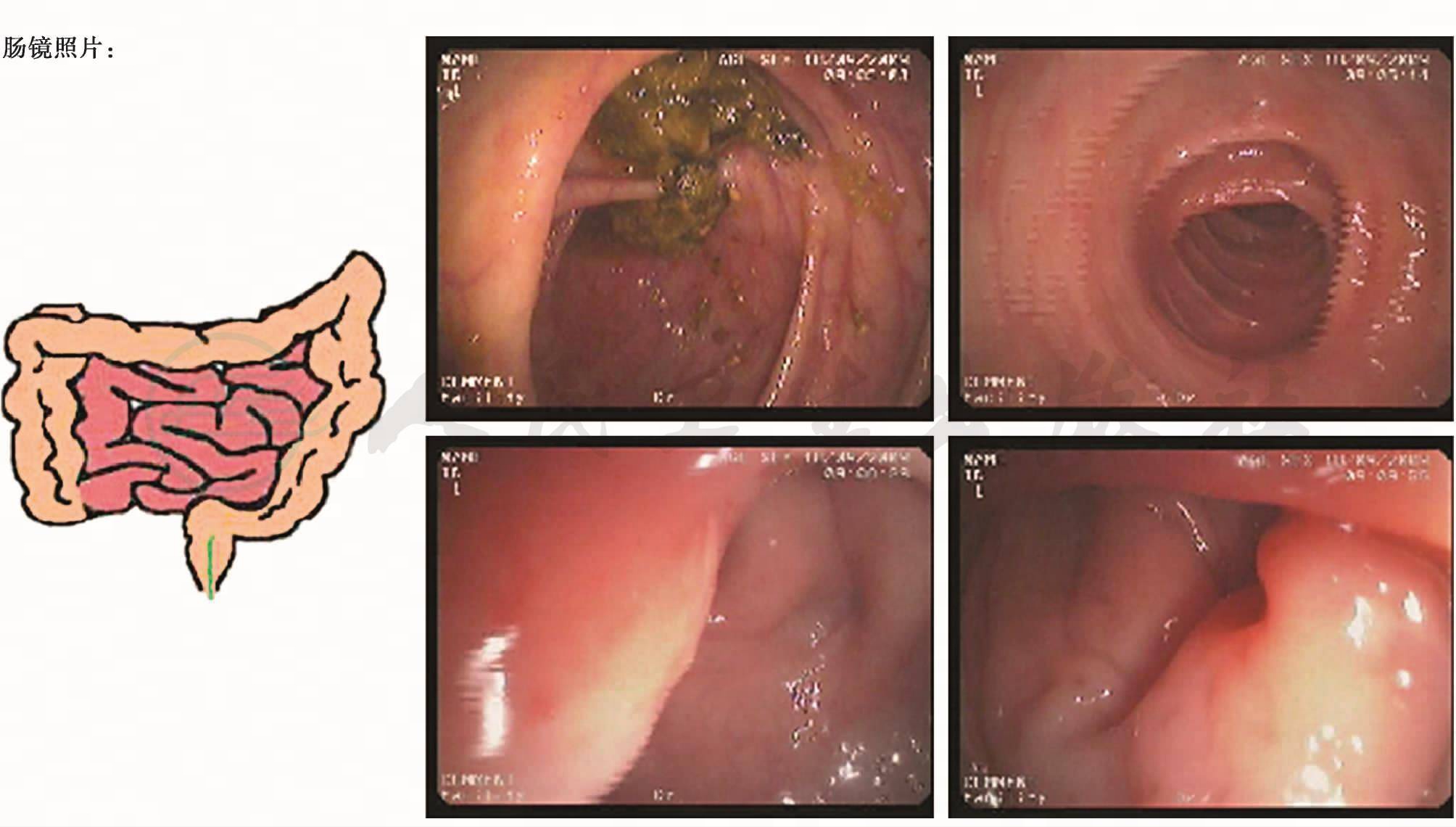

图3 肠镜

肠镜:进镜抵达回肠末端。距肛门10cm直肠前壁可见黏膜隆起,大小约1.5cm×2.0cm,表面不平。余所见大肠黏膜光滑,色泽正常,血管纹理清晰。诊断:直肠前壁隆起,结合临床,必要时行EUS检查(图3)。

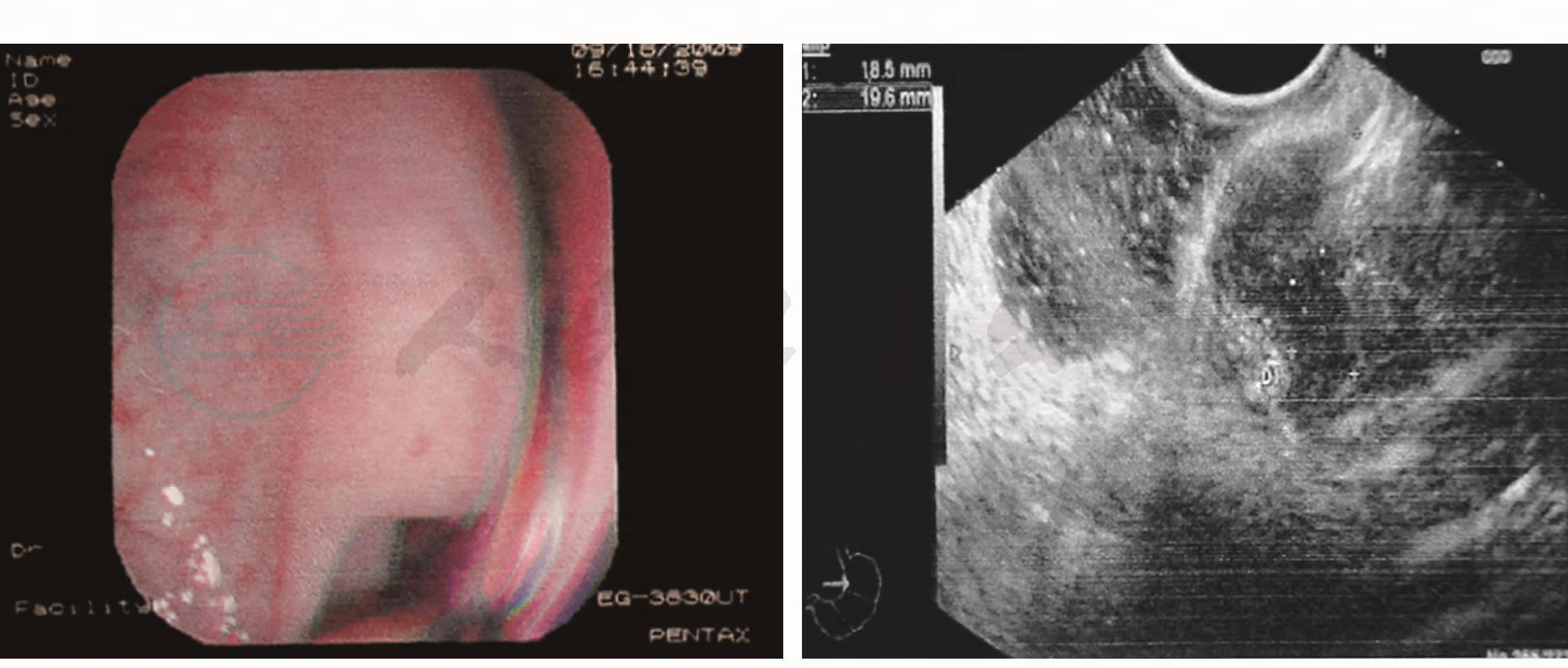

超声内镜:内镜所见:进镜至距肛门10cm处见黏膜隆起,表面光滑。超声所见:探头置于隆起处扫查,见超声肠壁第四层结构内混合回声区,位于近子宫右侧壁处,切面大小约20cm×10cm,其内回声不均。诊断:直肠固有肌层肿块,考虑子宫内膜异位症(图4)。

图4 超声内镜

初步诊断:阴道直肠隔子宫内膜异位症。

鉴别诊断:①绒癌:多继发妊娠后一年左右,宫腔内可见占位性病变或子宫肌壁内病灶,可伴有肺、脑转移,血HCG明显增高;②直肠癌:多为直肠肌壁内生型肿物,向外生长,突出肠腔或阴道壁,肿物质脆,易出血,多有排便改变,可伴有便血等症状,肠镜可协助鉴别。

入院后完善相关辅助检查,诊断明确,因病灶位于阴道穹隆,与直肠关系密切,术中肠损伤风险较大。内异症为良性病变,病灶切除彻底为目的,无须行部分肠切除,经与外科会诊,制定治疗方案为:阴式病灶切除术。行系统肠道准备。

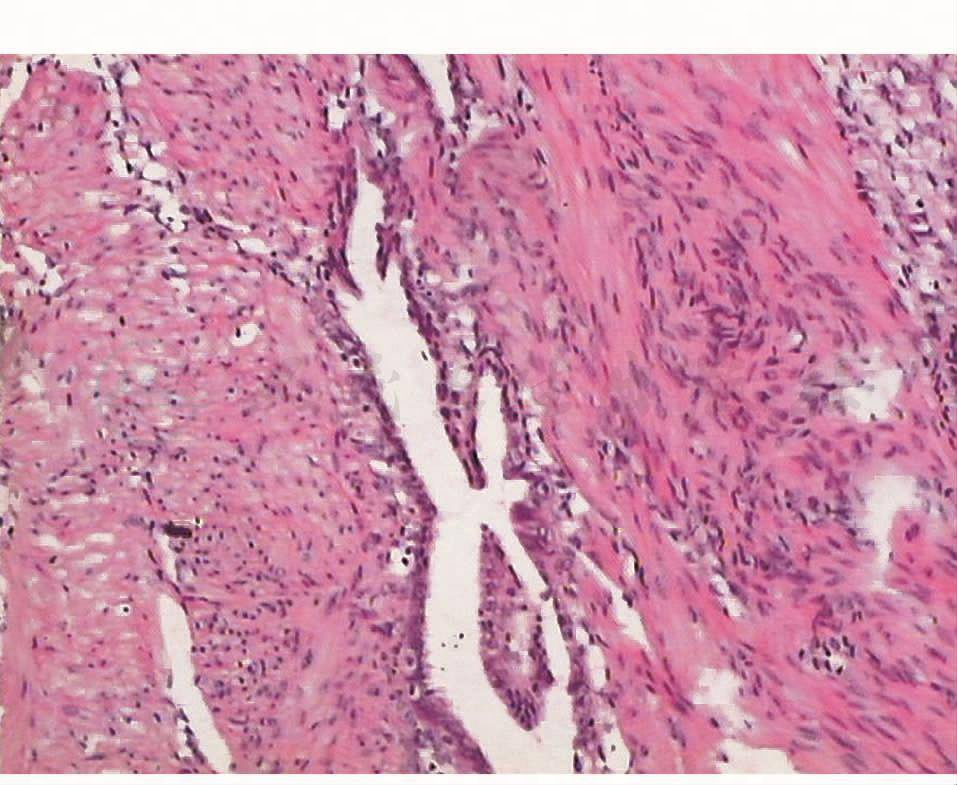

手术过程:择期于2009年9月22日于CSEA下行阴式阴道直肠隔子宫内膜异位病灶切除术及直肠修补术。术中见阴道后穹隆7~8点处病灶,向直肠基层生长,约2cm×2cm大小,边界欠清,与直肠黏膜关系密切,病灶完整切除,直肠前壁破裂约1.5cm,请肛肠外科台上会诊,顺利缝合肠壁后,腹膜完整,于腹膜外完成手术,过程顺利。核除肿物约2cm×2cm大小。术后病理回报为:符合(阴道直肠隔)子宫内膜异位症(图5)。

患者术后24小时排气,并离床活动,给予系统肠外营养、抗炎、对症治疗,恢复良好。术后建议患者知情选择药物辅助治疗6个月,但患者拒绝接受,目前随访1年半,无复发迹象。

图5 病理切片