小细胞癌,又称燕麦细胞癌,是具有神经内分泌功能的恶性肿瘤,多见于肺,占全部肺肿瘤的15%~20%,在女性生殖系统中小细胞癌多发生于宫颈,占全部宫颈肿瘤的2%,原发于子宫内膜的小细胞癌仅占子宫内膜癌的1%以下,自1982年至今文献报道子宫内膜小细胞癌约50例左右,国内文献报道不足十例。无论是宫颈还是子宫内膜的小细胞癌,其生物学行为均较特殊,早期即侵犯盆腔淋巴结、血管,发生远处转移,预后差,死亡率高,五年生存率仅0~30%,是最具侵袭性的妇科恶性肿瘤之一。

宫颈微偏腺癌(minimal deviation adenocarcinoma,MDA)是女性生殖系统很少见的肿瘤,分化程度很高,细胞异型性极微,临床表现为恶性的一种子宫颈腺癌。宫颈微偏腺癌与宫颈内膜腺癌和子宫内膜腺癌可能有不同的分子发病机制。宫颈微偏腺癌患者的染色体19P13.3区包含的STK11基因约50%出现杂合子丢失。存在于19P13.3区一个尚未被发现的抑癌基因可能是使这些肿瘤失活的特殊靶点。宫颈微偏腺癌在国内外有多篇报道,但子宫内膜小细胞癌合并宫颈微偏腺癌的报道目前尚未查到。

本文报道1例原发于子宫内膜的小细胞癌同时合并宫颈微偏腺癌,讨论其临床表现、病理学特点、治疗方法及预后。

患者67岁,以“绝经22年,阴道不规则流血20余天”为主诉于2010年11月27日入院。

现病史:患者平素体健,绝经22年,绝经后无异常阴道流血及阴道排液,2010年11月无明显诱因出现阴道不规则流血近月经量,无下腹痛等不适,患者近期无发热,无头晕头痛,饮食睡眠可,体重无明显变化,二便正常。

既往史:体健,否认高血压、糖尿病等病史。孕4产4。

体格检查:体温36.5℃,脉搏72次/分,呼吸16次/分,血压124/80mmHg,神志清楚,巩膜无黄染,无贫血貌,双肺听诊呼吸音清,心律齐,各瓣膜区未闻及杂音。腹平软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及。肠鸣音4次/分,双下肢无水肿,四肢活动可。妇科检查:外阴发育正常,阴道畅,宫颈肥大,无接触性出血,分泌物量中等,无异味。子宫前位,常大,活动度尚可,双侧附件区软,未及异常。

辅助检查:

盆腔彩超:宫腔内见4.6cm×4.0cm中等回声团,边界尚清,其内可检出血流信号,周边可见液性区,内伴密集细小点状回声。

盆腔增强MRI:宫腔内软组织肿块,不除外恶性,宫腔积液;宫颈黏膜稍厚,信号混杂。

AFP、CEA、CA125、CA199、SCC:均未见异常。

TCT:非典型细胞,不除外腺细胞来源。

HPV:均为阴性。

入院诊断:1.宫腔内占位(子宫内膜癌?);2.慢性宫颈炎。

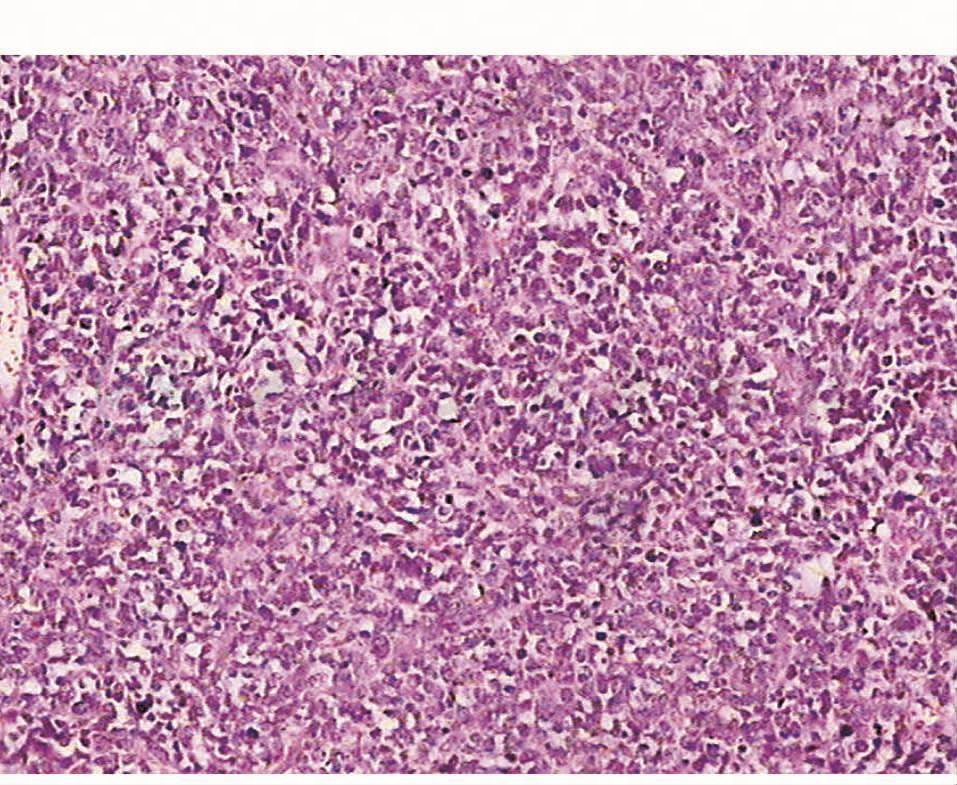

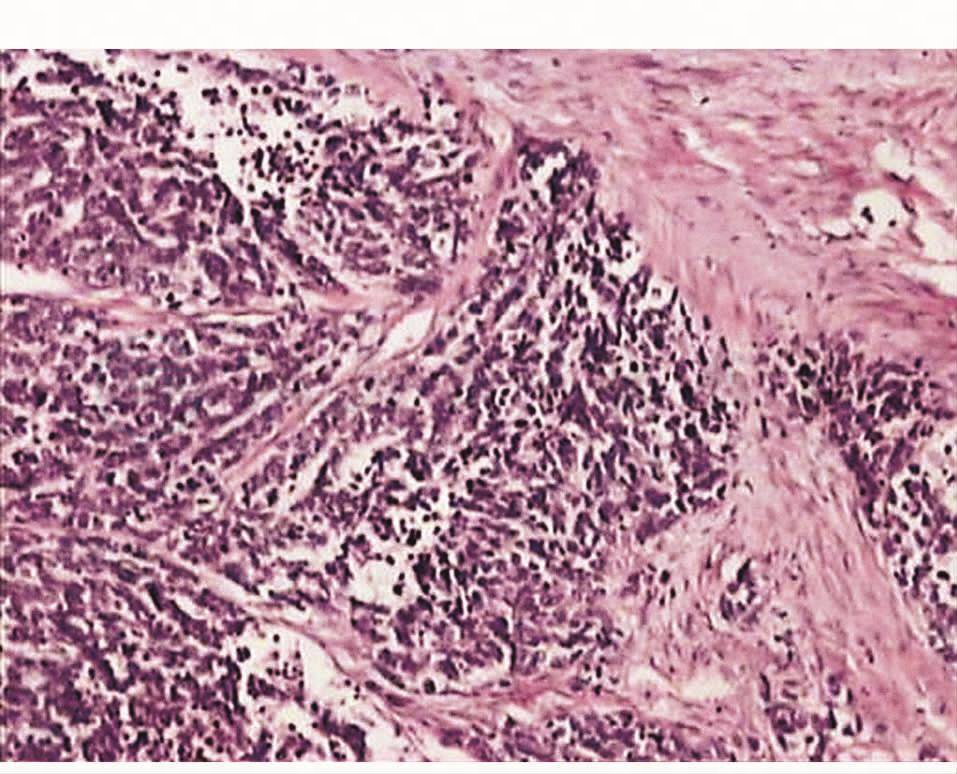

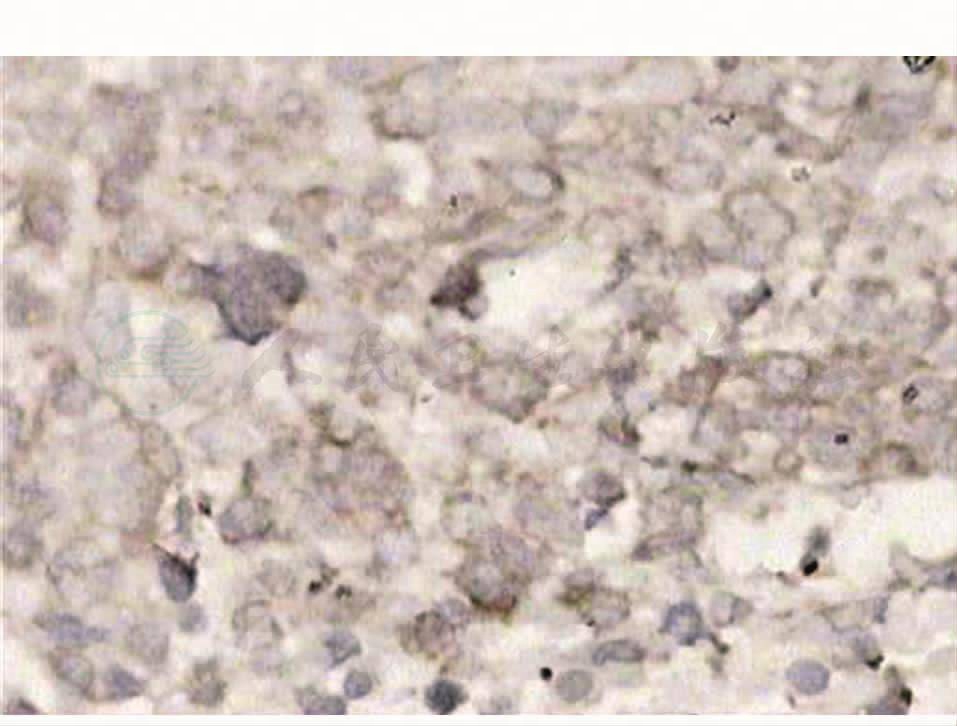

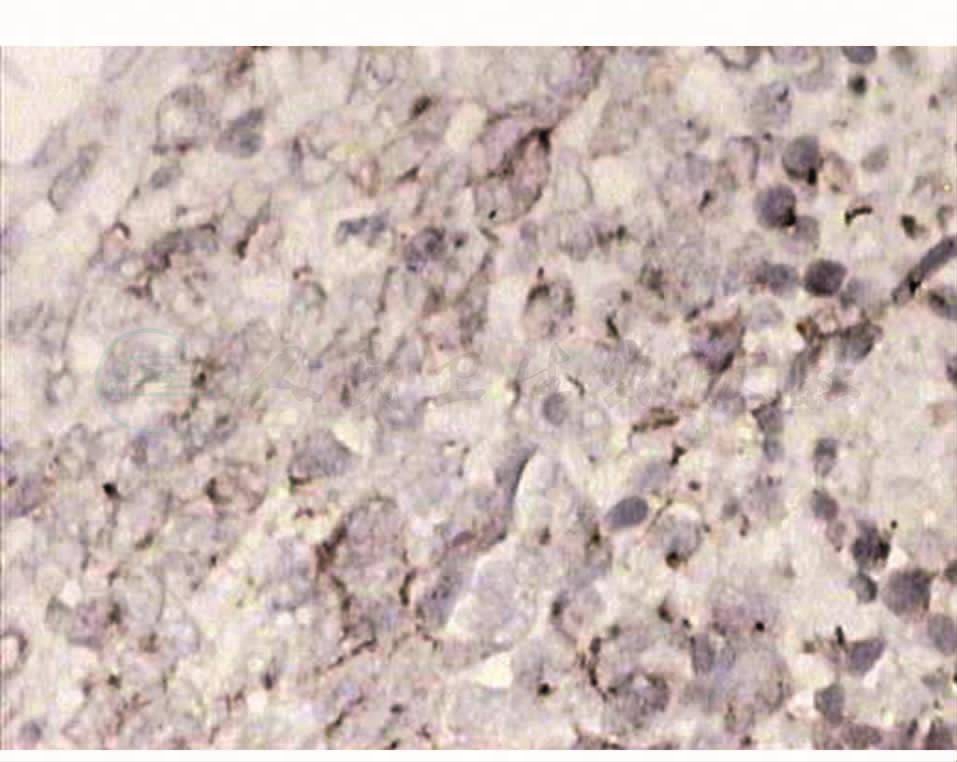

2010年12月1日于全麻下行分段诊刮术+次广泛性全子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术,术中先行分段诊刮术,宫颈无组织刮出,内膜刮出物污秽,肥厚,送冷冻回报内膜恶性。术中探查盆腔各脏器未及转移灶,无腹水;子宫离体后剖检见宫腔内癌灶弥散,未达宫颈内口,宫颈管黏膜光滑。术后石蜡病理为:子宫内膜:癌细胞小,胞质少,呈片状分布,浸润性生长,见灶状坏死;宫颈:宫颈腺体异型增生,浸润性生长;双侧附件:未见特殊。光镜所见如图1、图2。免疫组织化学检测(图3、图4):神经特异性烯醇化酶(NSE)(+)且瘤组织呈灶性阳性反应,CK(+)且瘤组织胞质呈弥漫阳性反应,CD10(+),CD56(+),LCA(+),VIMENTIN(+)。术后病理诊断为:子宫内膜小细胞癌,浸润肌壁近全层,阴道断端、宫旁未见癌组织,淋巴结反应性增生(左、右盆腔),宫颈微偏腺癌,浸润肌壁近全层。患者术后恢复良好,建议3周后给予放化疗。患者出院后未接受放化疗,随访术后2个月死亡。

图1 子宫内膜小细胞癌光镜所见(HE染色×100)

图2 宫颈微偏腺癌光镜所见(HE染色×100)

图3 子宫内膜小细胞癌神经特异性烯醇化酶阳性(NSE)(二步法×100)

图4 子宫内膜小细胞癌细胞角蛋白阳性(CK)(二步法×100)