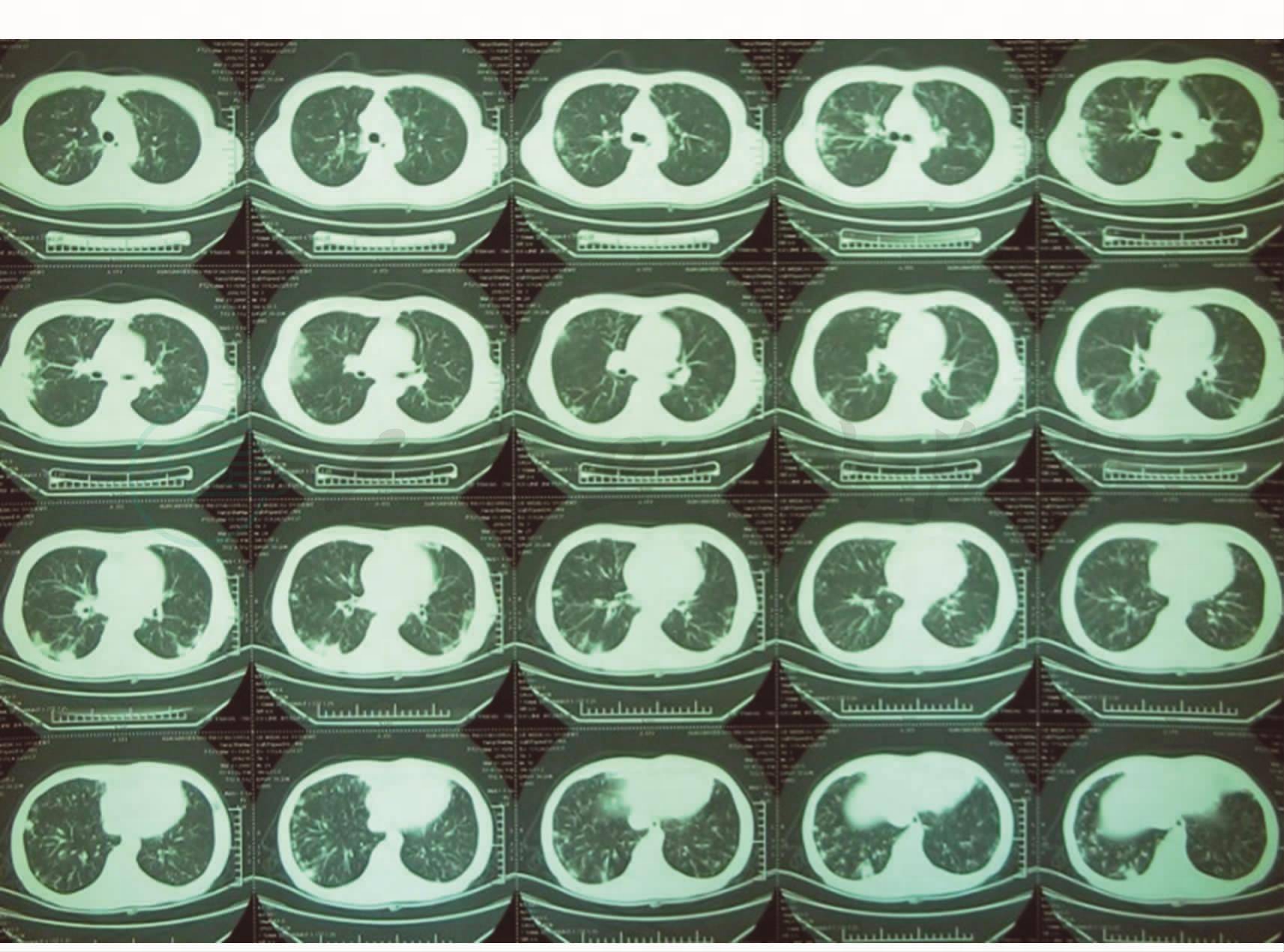

患者,女性,54岁,因“反复发作性气喘、咳嗽、咳痰1年半,加重2个月”于2009年3月10日入院。患者于2007年8月闻到刺激性气味后出现喘息,咳嗽、咳痰,夜间加重,行肺功能检查后诊断为支气管哮喘,经治疗后规律应用沙美特罗/替卡松5个月,期间喘息未再发作。2008年1月末再次出现咳嗽、咳大量黄痰,伴有喘息、发热,体温在37.5~38.0℃左右,应用青霉素抗感染治疗无好转,于当年2月查胸部CT提示双肺多发片状阴影,抗感染治疗(具体不详)2周,咳嗽、咳痰、喘息症状有所好转,其间停用沙美特罗/替卡松药物,3月中旬复查胸部CT示病灶无吸收,未继续治疗,间断咳嗽、咳痰,无发作性喘息(图1)。

图1 胸部CT(2008年3月13日复查)

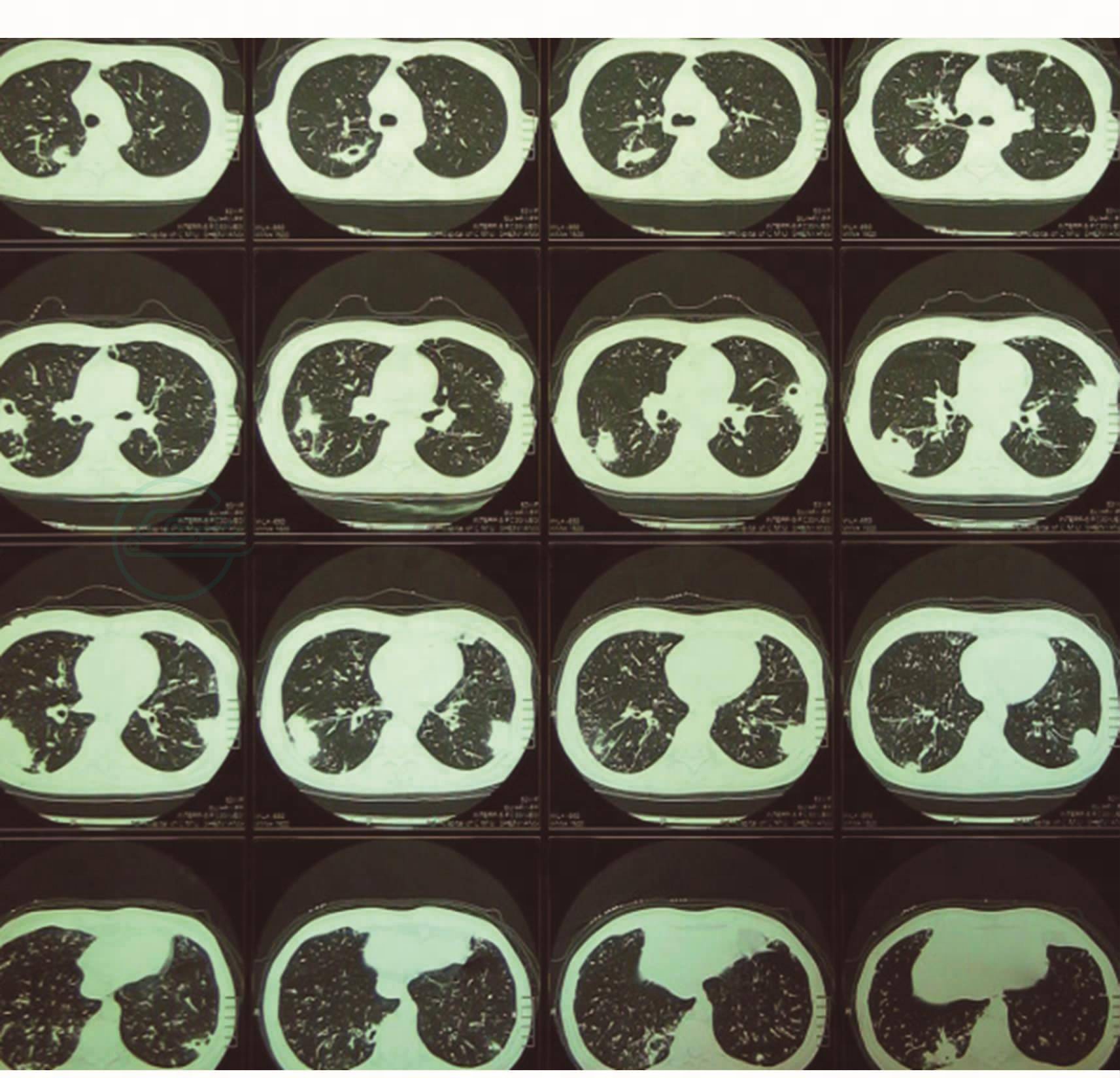

2009年1月着凉后咳嗽加重,咳较多黄色黏痰,再次出现喘息、气短,活动后及夜间气短明显,未测体温,于当地医院应用青霉素类药物(具体不详)抗感染治疗症状无缓解。于2009年3月4日复查胸部CT提示:双肺散在分布大小不等结节,内可见空洞,结节边界不规则,可见毛刺,与胸膜牵拉,两肺呈磨玻璃样改变(图2)。

2009年3月6日就诊于胸科医院,监测体温波动在37.0~38.0℃之间,给予静脉滴注哌拉西林/舒巴坦治疗无好转。2009年3月10日入本院。起病以来无胸痛,无咯血,无盗汗,无明显消瘦。

既往史:2007年患反流性食管炎,无肝炎、结核病史,无药物过敏史。

入院查体:T 36.5℃,P 85次/分,R 20次/分,BP 110/60mmHg。神志清晰,无皮疹,浅表淋巴结未触及肿大,右肺听诊呼吸音清,未闻及干湿啰音,左肺底可闻及少许湿啰音,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音,腹部、四肢及神经系统检查无异常。实验室检查:血液分析:WBC 8.3×109/L,N 69.2%,E 1.9%,Hb 109g/L,PLT 426×109/L;肝肾功能、血糖正常,梅毒/HIV抗体(-),肿瘤系列(-),结核杆菌抗体(-),多次查抗酸杆菌(-),1,3-β-D葡聚糖、内毒素(-),CRP 33.6mg/L,ESR 71mm/h;免疫球蛋白:IgG 24.3g/L(6.94~16.2),IgM 1.25g/L(0.6~2.63),IgA 4.93g/L(0.68~3.78);血气分析:pH 7.42,PaCO2 38.0mmHg,PaO2 73mmHg;肺功能:混合型通气功能障碍,小气道功能重度障碍,支气管舒张试验阴性;鼻窦CT:双侧筛窦、上颌窦、左侧蝶窦内见液性密度。

图2 胸部CT(2009年3月4日复查)

入院后考虑不除外肉芽肿性疾病,查抗核抗体系列:ANA阳性,其余各项指标正常;查抗中性粒细胞胞质抗体(NACA):胞质型抗中性粒细胞胞质抗体(C-ANCA)阴性,核周型抗中性粒细胞胞质抗体(P-ANCA)阳性,蛋白酶3特异性抗中性粒细胞胞质抗体(PR3-ANCA)及髓过氧化物酶特异性抗中性粒细胞胞质抗体(MPO-ANCA)阴性。经动员于2009年3月17日行肺活检,先后于本院及外医院病理科均回报肺脓肿。

最终诊断:①多发性肺脓肿;②鼻窦炎;③反流性食管炎;④支气管哮喘。

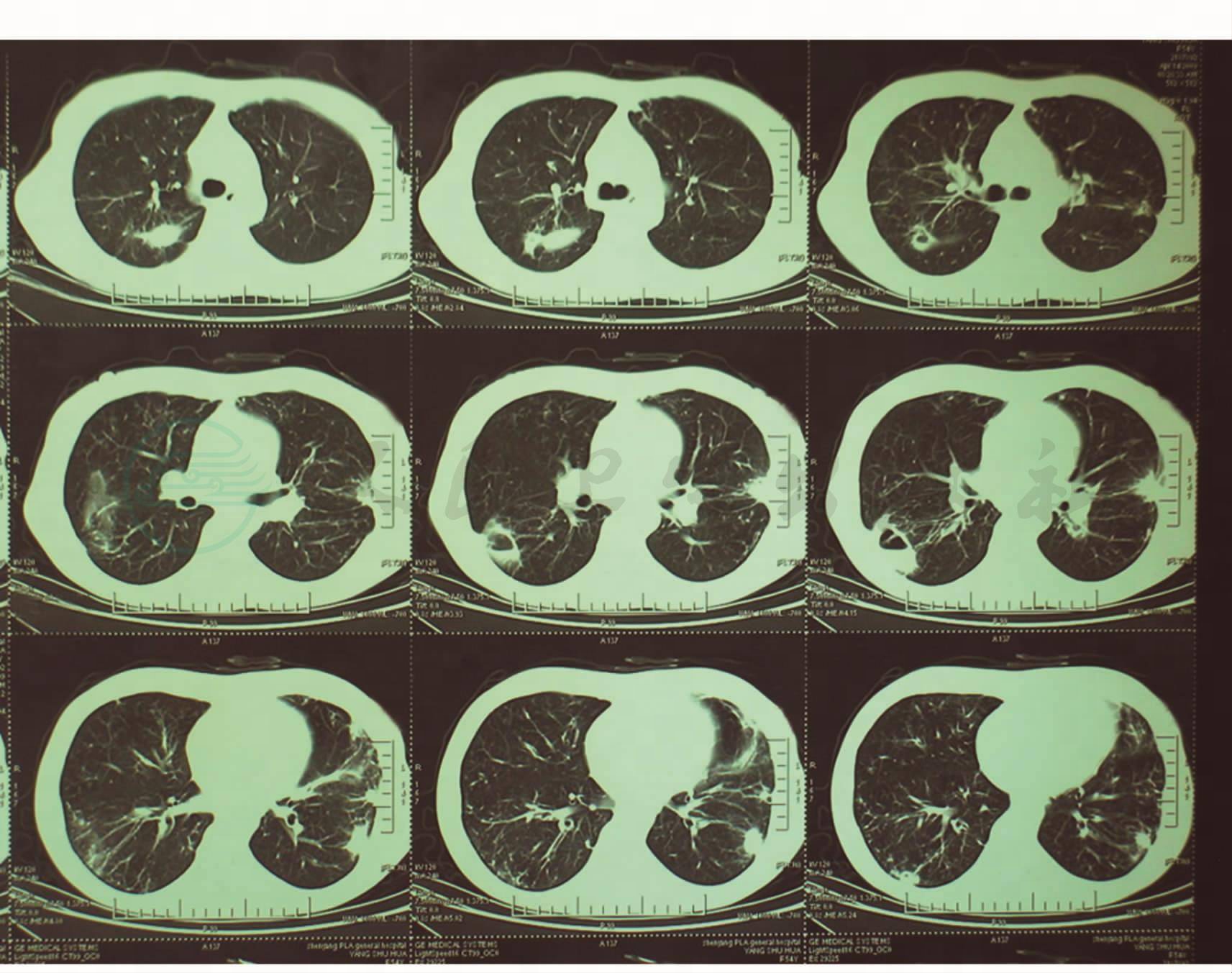

治疗和转归:患者入院后考虑不除外非典型致病菌感染,给予左氧氟沙星0.5g,静脉滴注,每天1次。病理回报后,给予头孢他啶1g,静脉滴注,每天2次;奥硝唑0.5g,静脉滴注,每天3次;替考拉宁0.4g,静脉滴注,每天1次。此后痰培养出现阴沟肠杆菌,按药敏给予美罗培南0.5g,静脉滴注,每8小时1次,共治疗2周,多次痰培养未生长细菌。2009年4月14日复查胸部CT示病灶有吸收(图3),复查血液分析、肝肾功能正常。

图3 胸部CT(2009年4月14日复查)提示病灶有所吸收