患者,男性,46岁,2008年12月在本院肾内科住院,经肾活检确诊乙肝病毒相关性肾炎后,一直口服吗替麦考酚酯1.0g,每天2次,及甲泼尼龙片16mg,每天1次。本次因“发热、咳嗽、气促10余天”于2009年4月23日入本院呼吸内科。发热前多有畏寒,一般上午起体温逐渐升高,至下午5点左右升至最高达39.3~39.5℃,晚上汗出退热至正常。有阵发性干咳,伴少量白黏痰,咳嗽剧烈及活动时感气促,无咯血,外院住院胸部CT示双肺弥漫性病变,予以阿莫西林、头孢他啶、阿奇霉素等抗细菌感染,以及更昔洛韦抗病毒治疗,效果不佳,仍有畏寒、发热。

入院查体:T 37.2℃,P 82次/分,R 21次/分,BP 125/85mmHg,SaO2 92%(未吸氧)。全身皮肤黏膜无黄染及出血点,浅表淋巴结未扪及肿大。双肺呼吸音稍粗,双下肺可闻及少量湿啰音。

初步诊断:①发热,双肺弥漫性病变原因待查:肺孢子菌肺炎?肺间质病变?②乙肝病毒相关性肾炎;③病毒性肝炎(慢性乙型)。

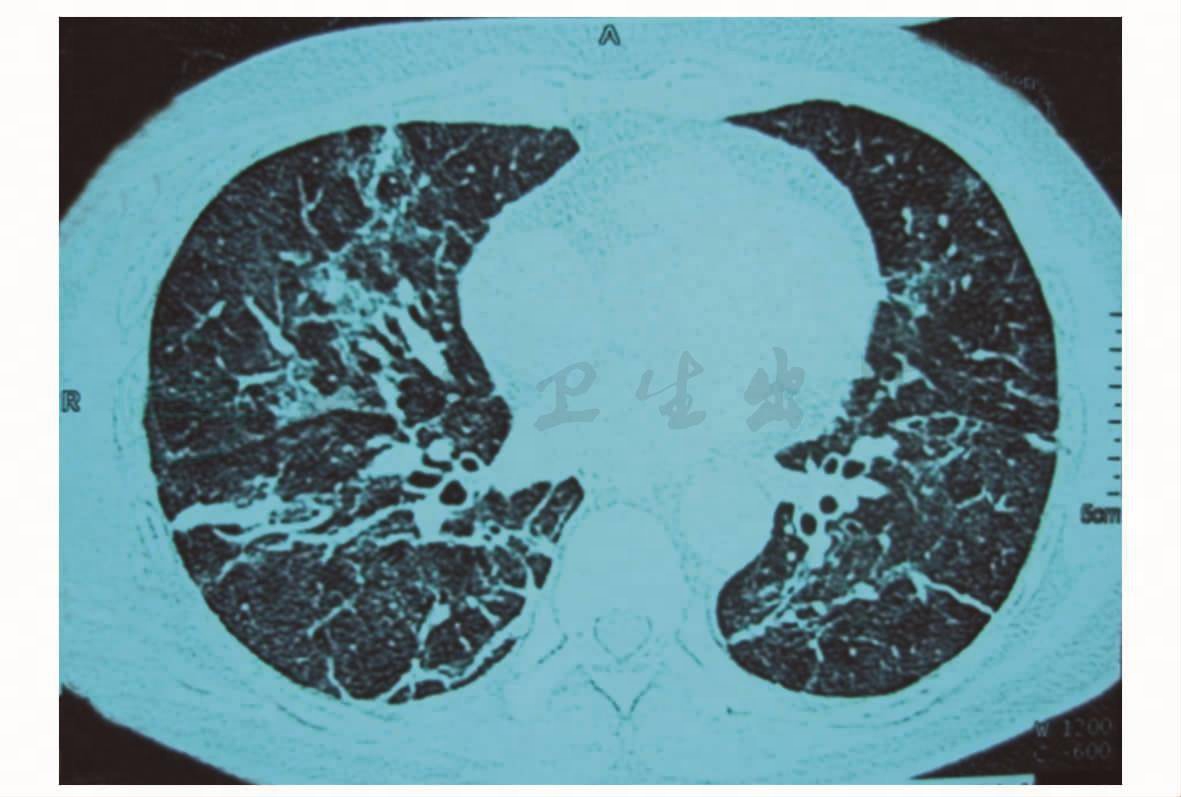

入院后实验室检查及特殊检查:查血常规示:WBC 8.5×109/L,N 79.6%,Hb 104g/L;肾功能示:BUN 11.8mmol/L,Cr 170.1μmol/L;生化示:LDH 349.8μ/L;CRP 43.5mg/L;血气分析(未吸氧):PaO2 68mmHg,PaCO2 33mmHg,pH 7.49;抗HIV抗体阴性;肝炎全套示:HBsAg (+),HBc-IgG(+);痰培养连续3次示无菌生长。肺功能示肺通气功能基本正常,弥散功能轻度损害。胸部HRCT示:双肺弥漫性磨玻璃样阴影,提示肺间质病变,其中部分有纤维化改变(图1)。

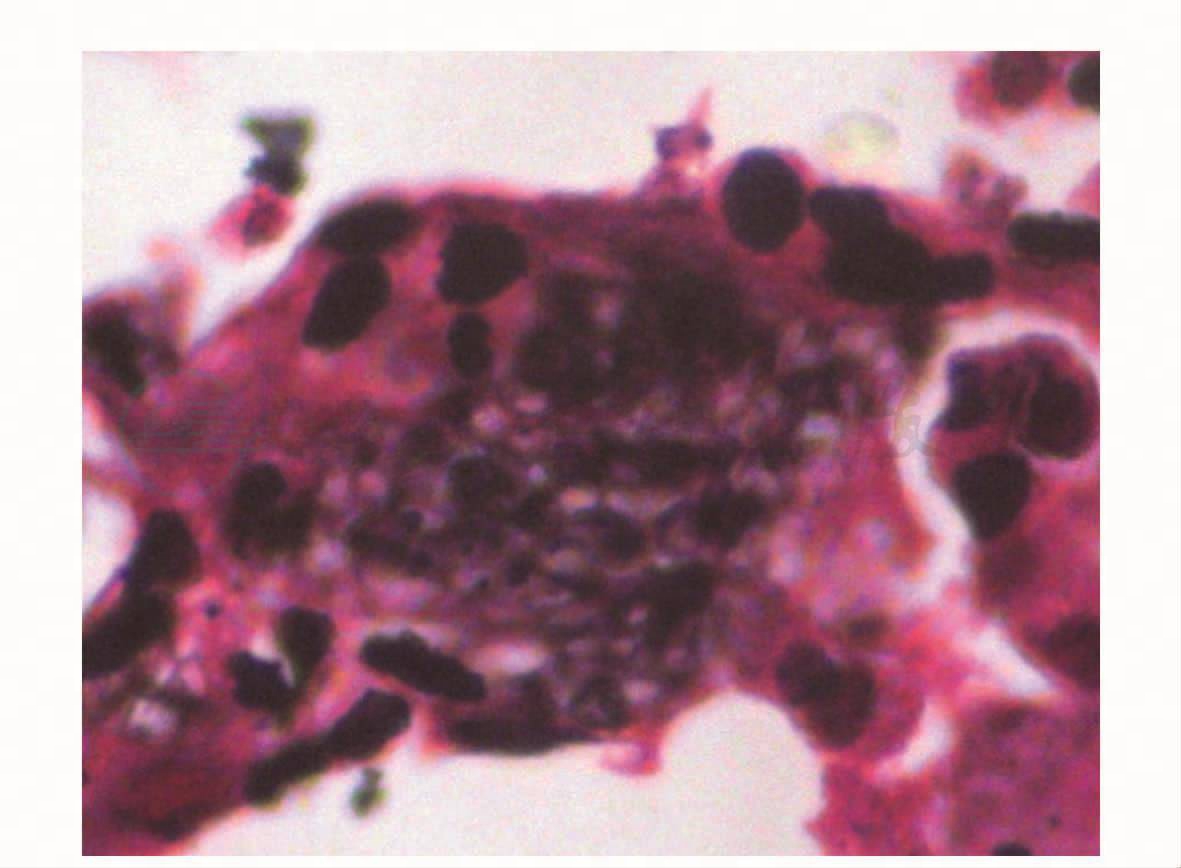

诊断过程:患者为长期服用免疫抑制剂的免疫缺陷患者,有发热、咳嗽、气促;影像学示弥漫肺间质改变,高度怀疑肺孢子菌肺炎(PCP)。故入院后行纤维支气管镜检查,镜下支气管未见异常,行支气管肺泡灌洗及经支气管肺组织活检。右中叶肺泡灌洗液病检示少量柱状上皮细胞,较多组织细胞、淋巴细胞,少量中性粒细胞,未见明显病原体;肺组织病检示六胺银染色见肺孢子菌包囊(图2)。

最终诊断:①肺孢子菌肺炎;②乙肝病毒相关性肾炎;③病毒性肝炎(慢性乙型)。

治疗和转归:入院后持续氧疗纠正低氧血症,第1天给予卡泊芬净(2009年4月23日~2009年5月1日,50mg/L,首剂70mg),确诊PCP后,4月29日加用复方磺胺甲𫫇唑(SMZ/ TMP),4片,每6小时1次;5月5日改剂量为4片,每8小时1次;5月15日改剂量为2片,每8小时1次,总疗程为1个月。予SMZ/TMP治疗时充分水化,碳酸氢钠碱化尿液,密切监测肾功能;停用吗替麦考酚酯,4月24日~29日予甲泼尼龙80mg,每天1次,静脉滴注。4月30日后改口服甲泼尼龙原剂量16mg,每天1次,不变。体温于4月26日可降至38.5℃以下,4月28日降至正常,咳嗽、气促症状渐好转。5月1日血气复查示PaO2 76mmHg,PaCO2 32mmHg,pH 7.36。5月8日复查LDH 148.6μ/L;CRP 8.8mg/L;5月14日复查胸部HRCT示双肺弥漫性肺间质病变基本吸收(图3)。

图1 胸部HRCT(2009-04-24)示双肺弥漫性磨玻璃样阴影,提示肺间质病变

图2 肺组织病检六胺银染色见肺孢子菌包囊(六胺银染色×100)