患者,女性,69岁,退休医生。因体检发现双肺结节于2008年7月14日入院。

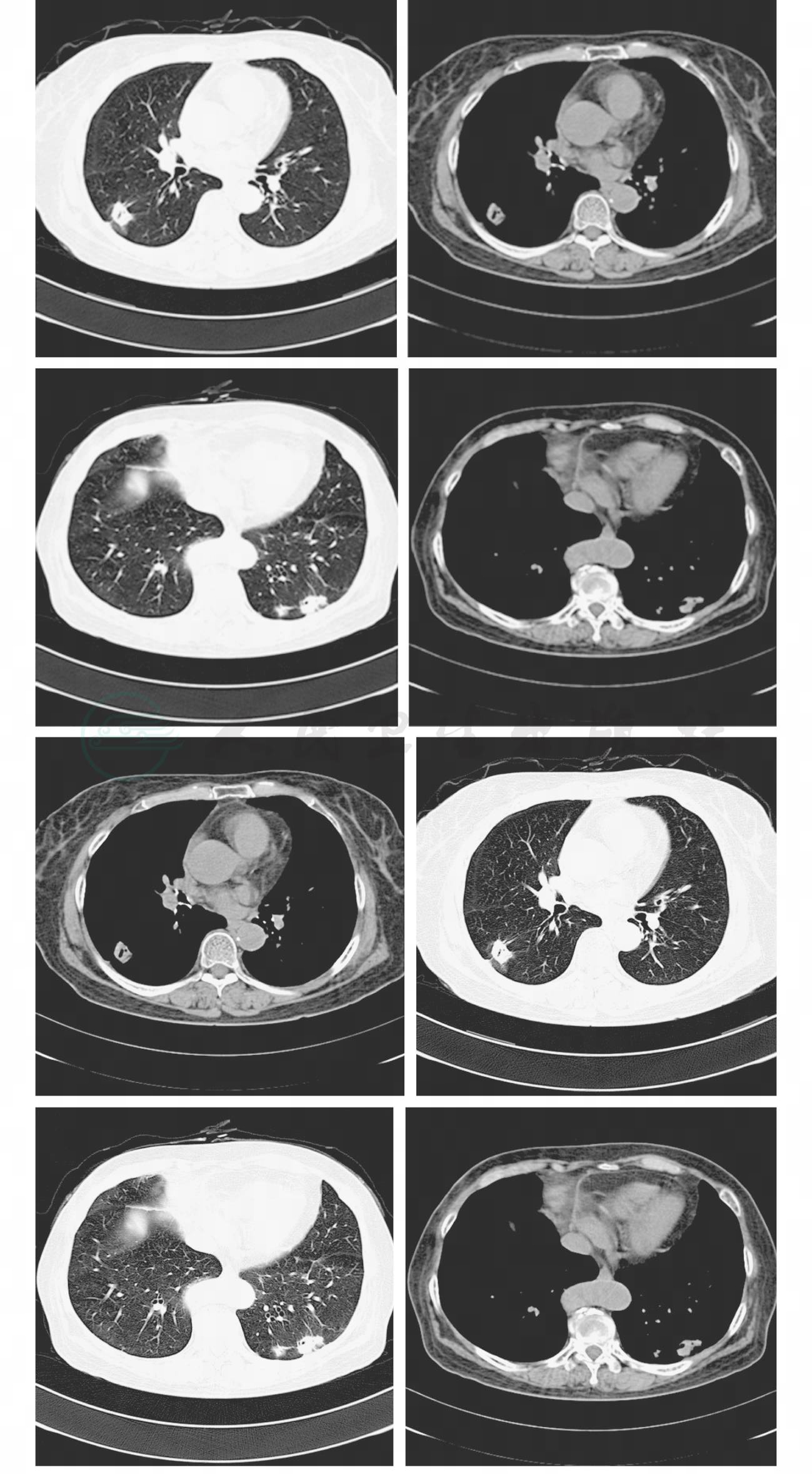

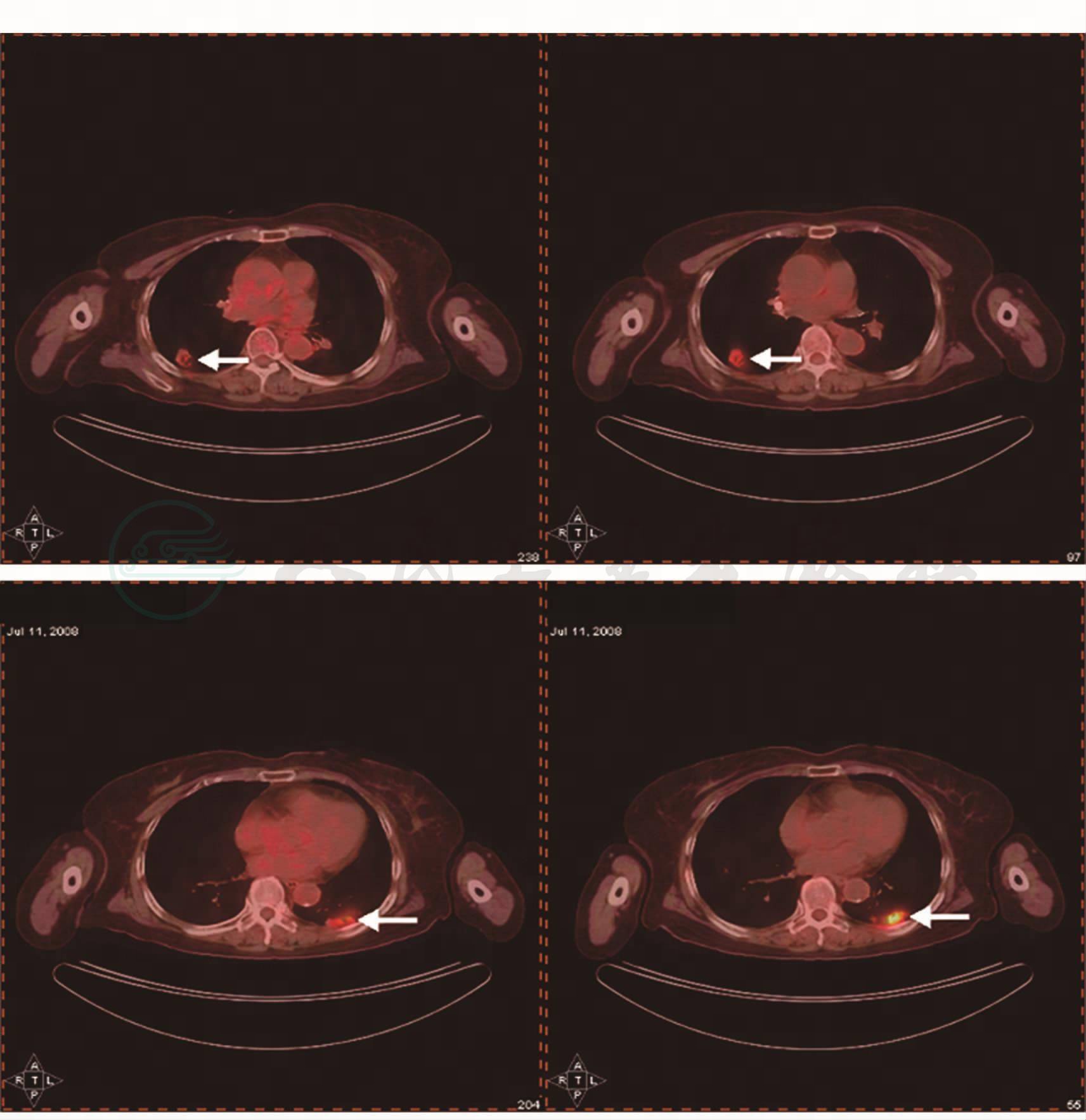

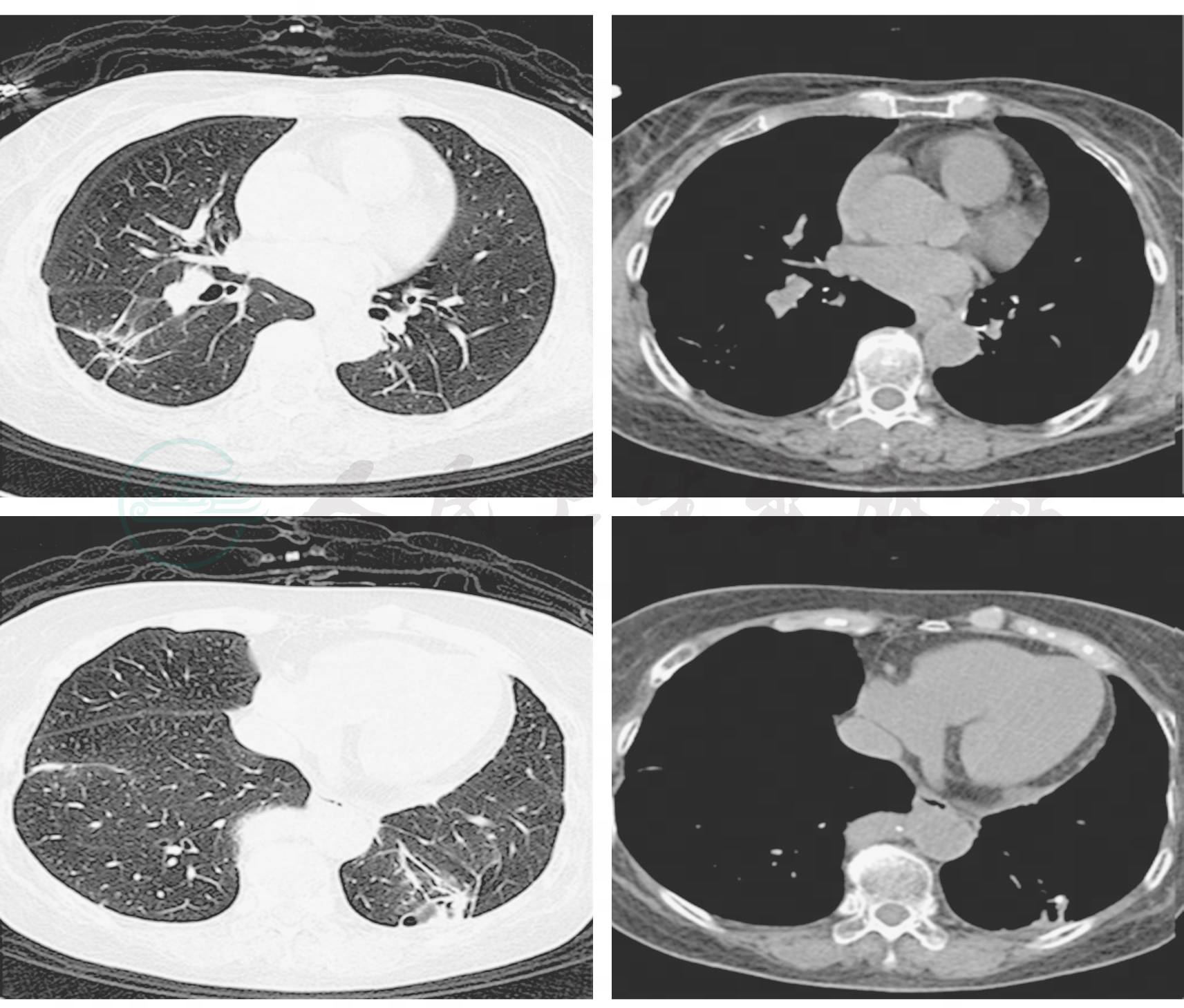

病程中无咳嗽、胸痛、咯血和呼吸困难,无发热、畏寒,无潮热、盗汗。既往患类风湿性关节炎5年,长期服用泼尼松、甲氨蝶呤 。胸部CT(2008年07月11日)示右肺下叶上段见一直径约2.3cm结节,可见血管聚集、胸膜凹陷、细支气管截断及空泡。左肺下叶后基底段见片团影,可见血管聚集、细支气管截断及胸膜凹陷,该片团影内侧方尚见一小结节影。气管、支气管通畅,肺门、纵隔淋巴结未见增大(图1)。PET-CT(2008年07月11日)示右肺下叶上段占位性病变,FDG代谢活跃(最大SUV值3.5),延迟显像见病灶代谢活跃度明显增加(最大SUV值4.1),考虑为肺部恶性肿瘤可能性大;左肺下叶后基底段可见软组织密度占位,FDG代谢明显异常活跃(最大SUV值8.3),延迟显像见代谢活跃度明显增加(最大SUV 值11.8),考虑恶性肿瘤可能性大(图2)。

图1 胸部CT(2008-07-11)示右肺下叶上段见一直径约2.3cm结节,左肺下叶后基底段见片团影,该片团影内侧方尚见一小结节影

图2 PET-CT(2008-07-11)示右肺下叶背段和左肺下叶后基底段可见软组织密度占位,FDG代谢明显异常活跃,延迟显像见代谢活跃度明显增加

入院查体:T 36.5℃,P 86次/分,R 20次/分,BP 111/73mmHg。一般情况好。全身浅表淋巴结无肿大。胸廓无畸形,双肺呼吸音清,无干湿啰音。心率70次/分,律齐。腹软,全腹无压痛,肝脾肋下未扪及。双下肢无水肿。神经系统查体未见异常。

初步诊断:双肺结节待诊,肺癌?

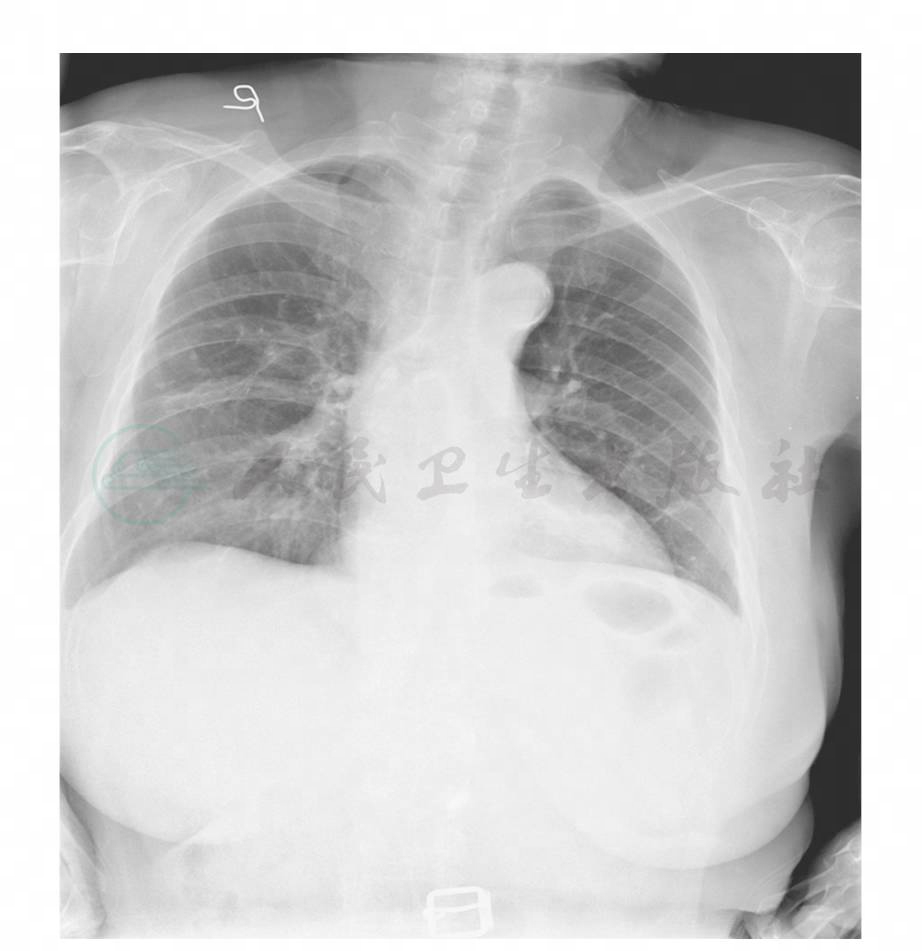

诊治经过:入院后完善检查,胸片(2008年07月14日)示右下肺见密度不均片影,大小约3.1cm×1.4cm,性质待定(图3)。

图3 胸片(2008-07-14)示右下肺见密度不均片影,大小约3.1cm×1.4cm,性质?

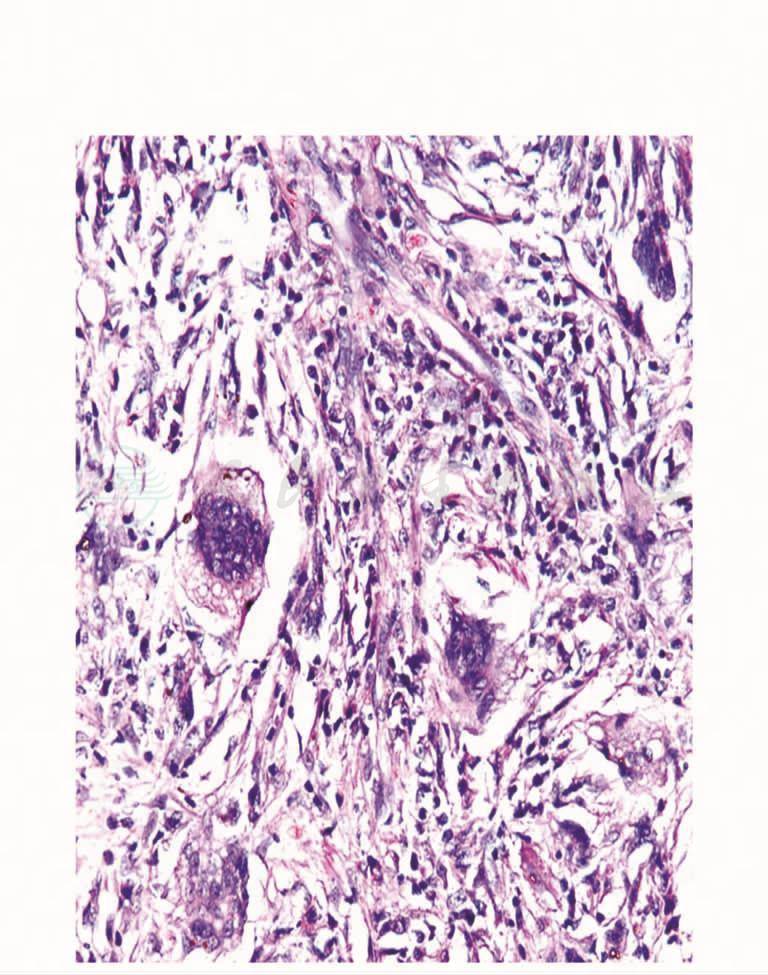

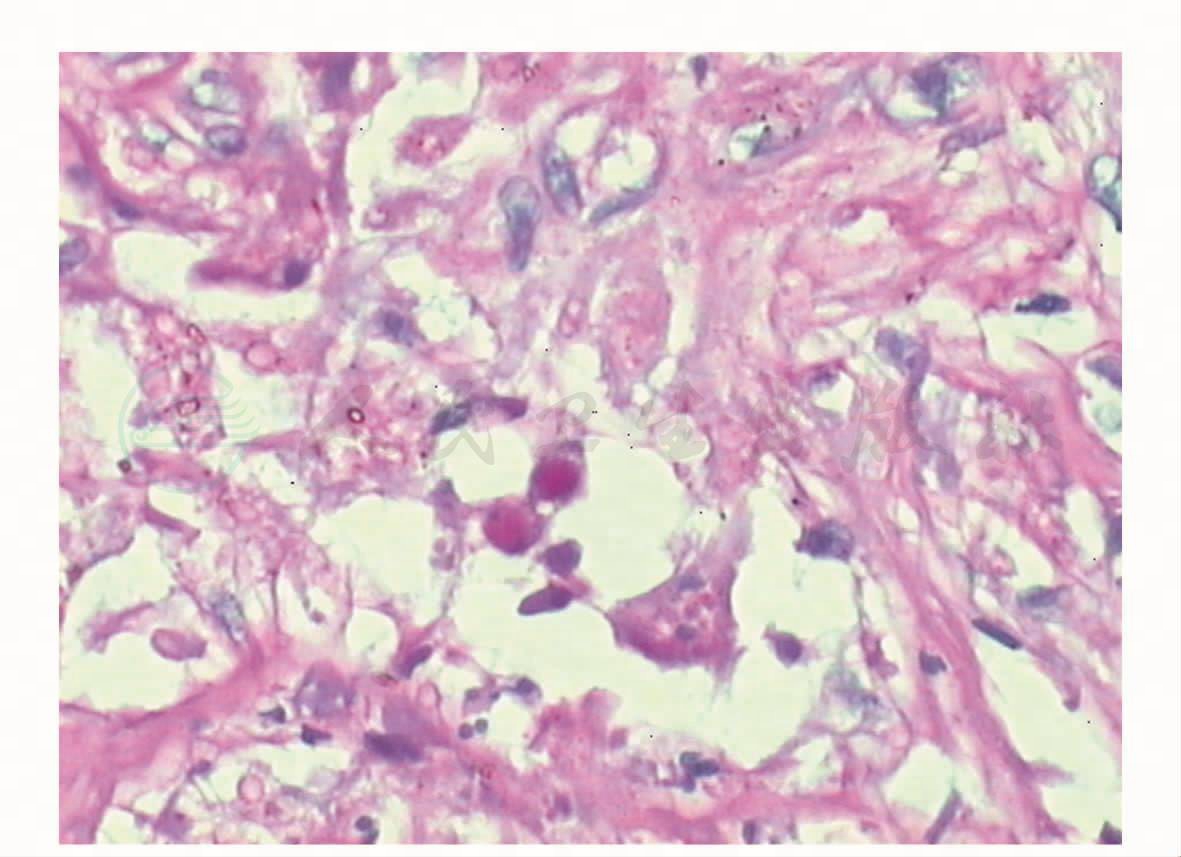

心电图正常。肿瘤标志物NSE 10.1ng/ml,CYFRA21-1 1.6ng/ml,CEA 2.08ng/ml。血常规:WBC 4.49×109/L,N 49%。肝肾功能正常。类风湿因子230U/ml。ESR 9mm/60min。HIV抗体阴性。2008年7月16日,在全麻下行双下肺结节楔形切除术。手术所见:右下肺上段可扪及一直径约3cm包块,质硬,累及脏层胸膜;左下肺基底段可扪及一直径约4cm分叶状结节,质硬,累及脏层胸膜。双侧胸腔内未见积液与粘连。术后胸片(2008年07月18日)示双下肺可见斑片状影,考虑术后渗出。术后病理报告示“左、右肺包块”肉芽肿性炎症,伴干酪样坏死及纤维组织增生,符合结核改变(图4)。于2008年7月22日始四联抗结核治疗(异烟肼0.3g,每天1次;乙胺丁醇0.75g,每天1次;利福平0.45g,每天1次;吡嗪酰胺1.5g,每天1次),出院继续抗结核治疗。

图4 术后病理示肉芽肿性炎症,伴干酪样坏死及纤维组织增生,符合结核改变(HE×100)

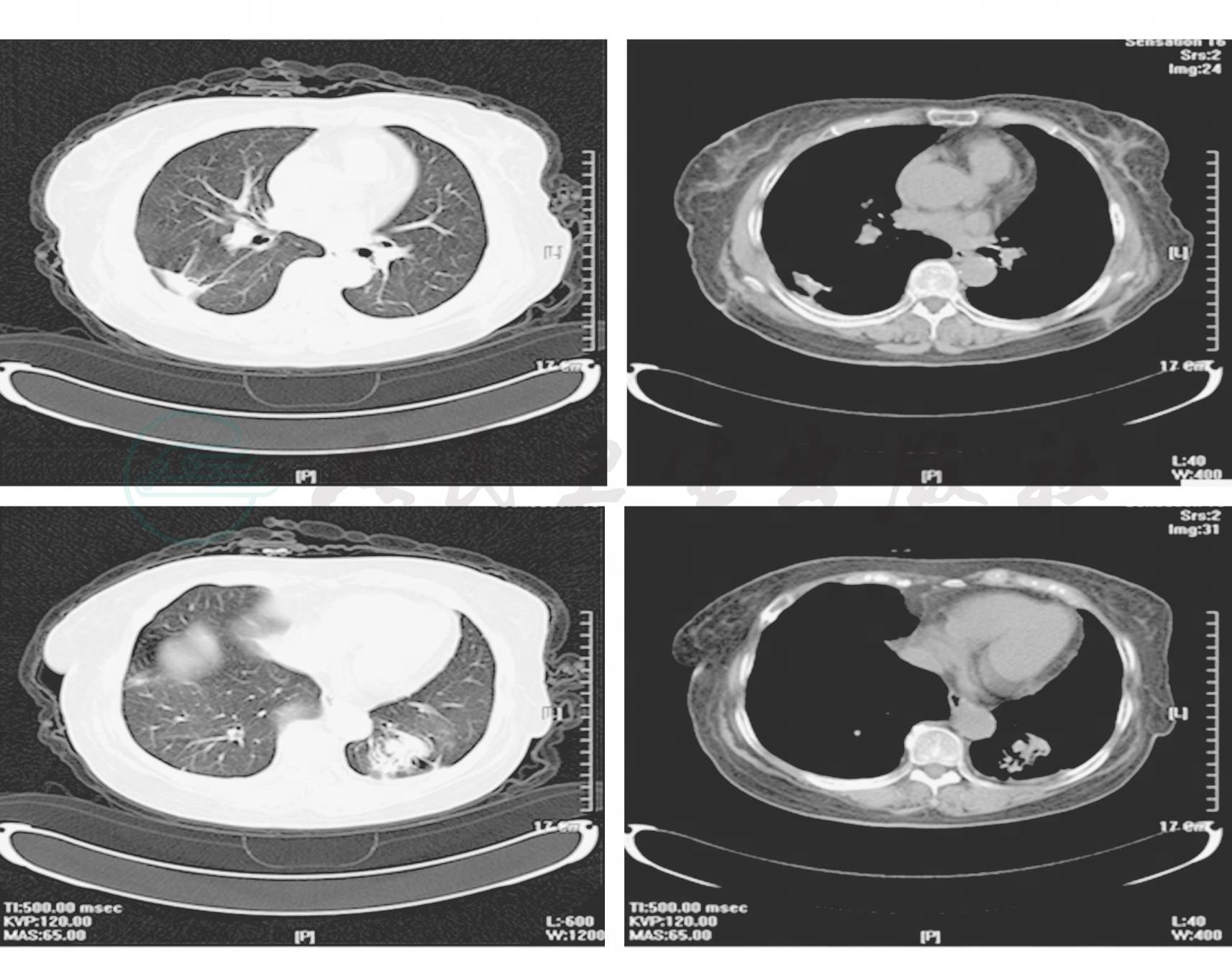

治疗4个月后(用药期间停用泼尼松、甲氨蝶呤),患者因类风湿性关节炎加重于2008 年11月27日第2次入院,入院后复查胸部CT(2008年11月28日)示右肺下叶上段、左肺下叶后基底段出现新的片团影(图5)。考虑抗结核治疗无效,病情进展。为了进一步明确诊断,重新阅读患者术后病理切片报告:双肺结节肉芽肿性炎伴坏死,抗酸染色未查见抗酸杆菌,PAS染色见肉芽肿内有大小不一的真菌孢子(图6)。病理学诊断:肺隐球菌感染所致肉芽肿。

图5 结核治疗4个月(2008-11-28)胸部CT示右肺下叶上段、左肺下叶后基底段出现新的片团影

图6 术后病理示PAS染色见肉芽肿内有大小不一的真菌孢子(PAS,×1000)

最后诊断:肺隐球菌病。

治疗与转归:2008年12月7日调整治疗,给予抗真菌治疗:氟康唑0.4g,每天1次,共15天;氟康唑0.3g,每天1次,共15天;氟康唑0.15g,每天1次,共30天。抗真菌治疗4周后复查胸部CT(2009年01月05日)示右肺下叶上段、左肺下叶后基底段片团影明显吸收好转,残留部分纤维条索影(图7)。抗真菌治疗3个月后复查胸片示肺部未再出现新的感染灶(图8)。抗真菌治疗3个月后停药。

图7 胸部CT(2009-01-05)示右肺下叶上段、左肺下叶后基底段片团影明显吸收好转,残留部分纤维条索影

图8 胸片(2009-02-28)示肺部未再出现新的感染灶