男性,48岁,2008年10月查体超声发现胰腺肿大。患者无任何不适症状,如:无发热、厌食、腹痛、腹泻、腹胀、黄疸、体重下降等。

实验室辅助检查:ESR 37mm/h;NSE 74.16ng/ml;血红蛋白107g/L、红细胞3.26×1012/L;淀粉酶140U/L、脂肪酶856U/L。内镜超声(EUS)检查:胰腺头体尾弥漫肿大,内有多发圆形回声。全身骨扫描:未见明显异常。PET/CT检查:胰腺肿大伴弥漫性放射性浓聚,考虑炎性可能性大(见下图1);外周骨髓扩张(见下图2)。骨髓穿刺:骨组织中见巢团状分布的小圆细胞,免疫组化:CD56(++)、Syn(+)、CgA(灶+)、CD138(灶+)、CD38(-)、TTF1(-)、CK7(-)、CK20(-),考虑胰腺来源的神经内分泌瘤转移。

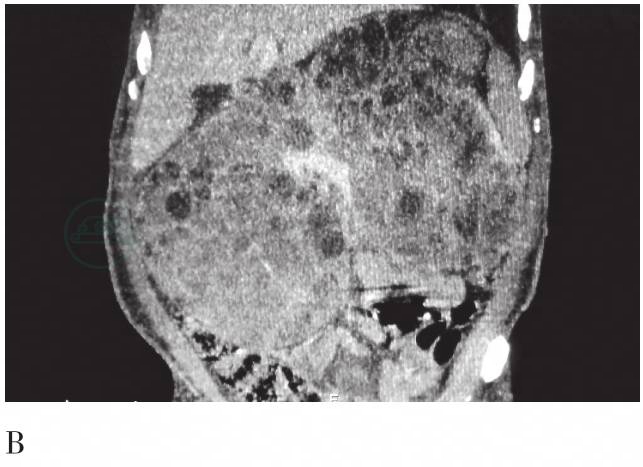

经过2周期联合化疗、生物治疗及靶向治疗,胰腺进一步肿大,最大直径达16cm(见下图3),遂于2010年11月行手术切除。手术切除后病理:胰腺高分化神经内分泌癌伴囊性变,其中可见大量呈海绵状血管瘤样改变的血管腔并伴出血,肿瘤共2个,大小分别为23cm×17cm×9cm及22cm×16cm×8cm,胆囊黏膜及肾上腺内见肿瘤组织浸润,脉管内见癌栓。免疫组化染色显示肿瘤细胞:CgA(灶状+),Syn(+),CD3(-),CD10(-),CD20(-),CD56(++),PR(-),Vimentin(-),CK(++)。目前患者一般情况尚可。

【FDG PET/CT图像及CT、MRI图像】(图1~图3)

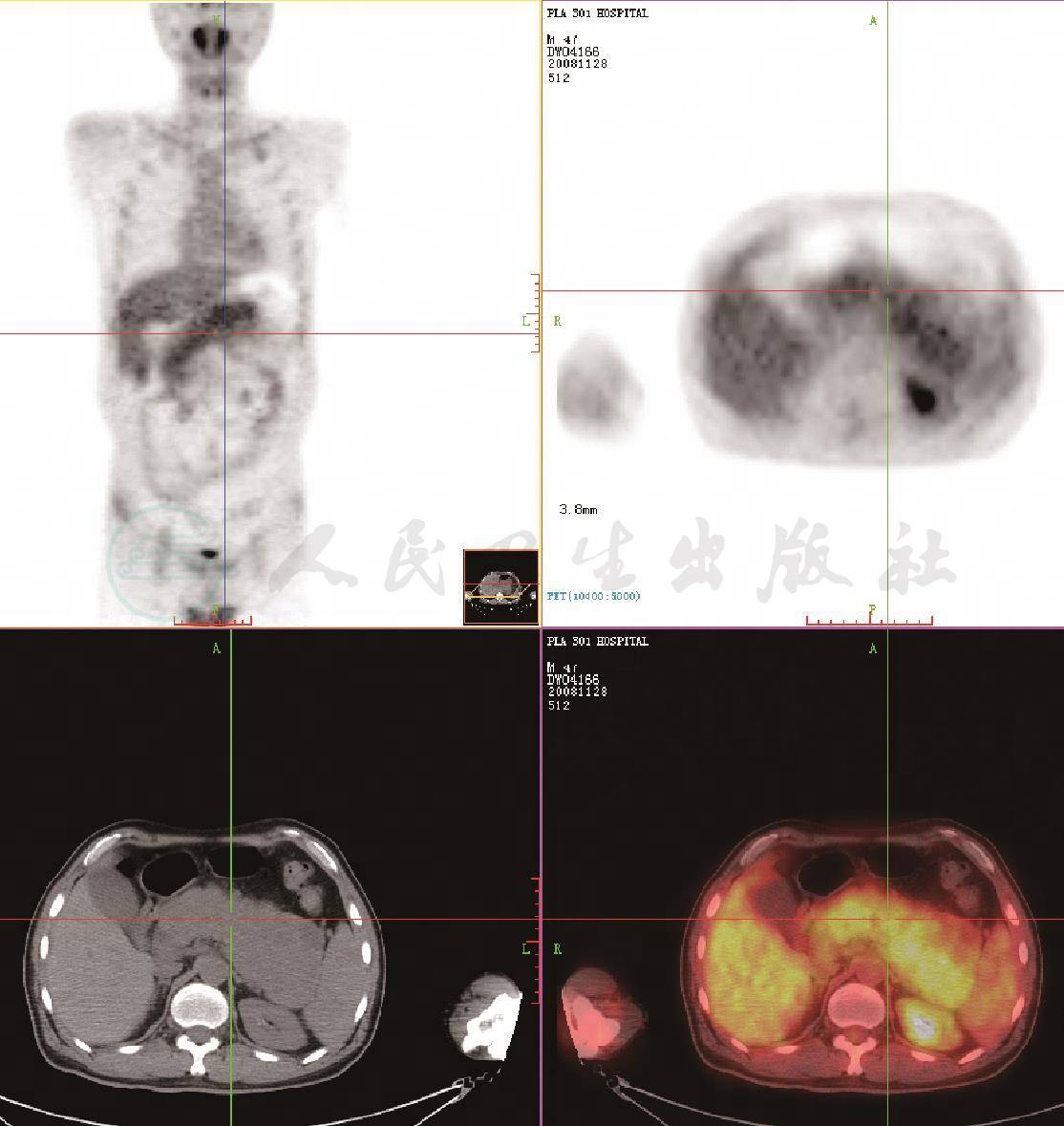

图1 PET/CT显像

胰腺弥漫肿大,CT值约36HU,胰体、尾尤著,最宽处超过6.7cm。胰腺呈弥漫性放射性摄取,SUVmax为3.7。胰尾部可见部分低密度区,局部放射摄取偏稀疏。胰管未见显著扩张

引自:主编:.PET/CT疑难病例精解.第1版.ISBN:978-7-117-17027-7

图2 PET MIP图像

视野内轴心骨及上肢、下肢长骨骨髓见弥漫性放射性浓聚,放射性分布均匀,提示外周骨髓扩张

引自:主编:.PET/CT疑难病例精解.第1版.ISBN:978-7-117-17027-7

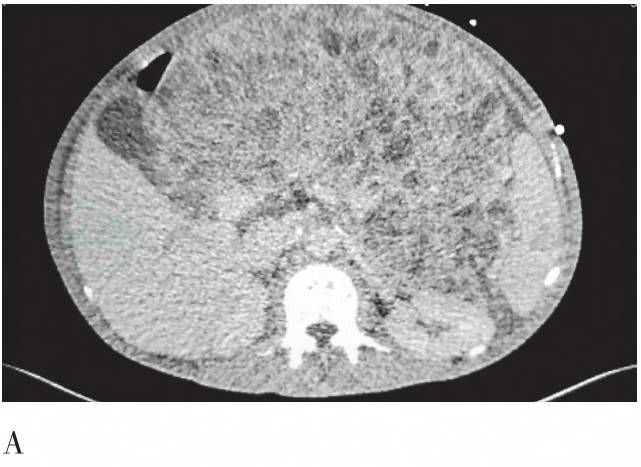

图3 治疗后随访CT图像

A. 横断面;B. 矢状面。腹腔内胰腺体积巨大,密度不均,呈多房囊实性改变。脾动脉及肠系膜上动脉分支为肿瘤包绕,管壁尚光滑

【FDG PET/CT图像表现】

该患者18F-PET/CT主要表现为胰腺弥漫肿大,CT值约36HU,胰体、尾尤著,最宽处超过6.7cm,胰腺呈弥漫性放射性摄取,SUVmax为3.7。胰尾部可见部分低密度区,局部放射性摄取偏稀疏。胰管未见显著扩张。视野内轴心骨及上、下肢长骨骨髓见弥漫性放射性浓聚,放射性分布均匀,提示外周骨髓扩张。

【需要鉴别的疾病】

由于胰腺神经内分泌肿瘤(NETP)临床症状及影像学检查等缺乏特异性,与胰腺炎、胰腺癌、胰腺囊腺瘤、实性假乳头状瘤等鉴别显得很有必要。

1.慢性胰腺炎

多有急性胰腺炎发作病史,迁延反复发作,临床上可表现淀粉酶等指标异常。最终病理表现为结缔组织的增生、变硬、腺泡萎缩、胰管扩张,晚期常伴有钙质沉积和结石形成。CT可表现为胰腺肿大或缩小,可弥漫肿大或形成局部肿块,PET可表现为FDG摄取弥漫增高或局限浓聚。

2.胰腺癌

早期多无症状,中晚期出现上腹部及背部疼痛或黄疸。胰腺癌肿瘤标记物CA19-9检测有助于其鉴别。CT主要表现为胰腺局部包块、胰管扩张、邻近血管受侵、淋巴结转移、胆管扩张。增强CT显示大多数缺乏血供,强化后低于胰腺实质。FDG摄取通常异常增高。

3.胰腺囊腺瘤及囊腺癌

胰腺囊性肿瘤包括浆液性囊腺瘤、黏液性囊腺瘤、黏液性囊腺癌。生长缓慢、病史较长,可无症状或表现为上腹部隐痛不适。CT表现为胰腺实质内囊性病变。囊腺瘤可见壁结节,无明显强化。癌变后可表现为强化,但强度仍低于NETP。囊腺癌FDG摄取通常异常增高。

4.胰腺实性假乳头状瘤

多为囊实性肿块,包膜完整,钙化常见,动脉期轻度增强,门静脉期或延迟期增强明显,但其增强程度始终低于胰实质。可有不同程度的FDG摄取增高。