腰椎椎体后缘骺环离断症(posterior bony edges separation of lumbar vertebra epiphysis)是腰椎后缘骨块或骨赘伴椎间盘凸入椎管内,压迫硬膜囊和神经根,临床上表现为椎间盘突出症和(或)椎管狭窄症,常与椎间盘髓核突出并存,是一种少见病,常见于青少年。1954年,Begg首次报道了与中央型椎间盘突出并存的通过软骨终板的后方骨骺骨折,自此很多病例被报道,尤其在20世纪80年代,CT的引入使这种疾病的鉴别更容易,更多的病例出现了,然而关于本病的命名一直比较混乱,如:①腰椎软骨板破裂症;②腰椎椎体后缘离断症;③腰椎椎体后缘骨骺离断症;④腰椎椎体后缘Schmorl结节;⑤硬性椎间盘突出;⑥腰椎后缘软骨结节;⑦腰椎后缘软骨破裂症等。究其原因是由于各作者所掌握的材料及思考的问题侧重点不同。本文将通过一典型病例对此病进行全面阐述。

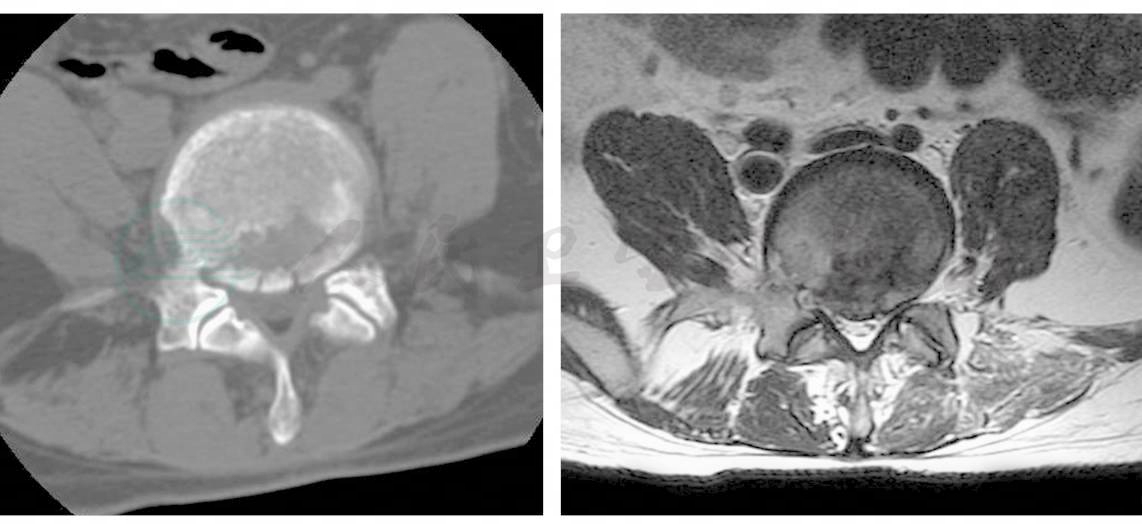

男性,32岁,因“腰腿痛4个月,加重7天”入院。既往长期从事重体力劳动,4个月前无明显诱因感腰部疼痛不适,为持续性钝痛,向双下肢放射,左侧稍重,于院外行“镇痛、封闭及按摩等”保守治疗,效果不佳,7天前上述症状加重,收住院。查体:腰椎活动受限,L4、5棘突压痛,左足背伸肌力Ⅳ级,右侧Ⅴ级,双下肢皮肤痛触觉良好,双膝反射(+ +),双踝反射(+),双直腿抬高试验30°(+)。辅助检查:腰椎CT、MRI示L4、5椎间盘突出,L5椎体后缘骨骺离断,L4、5节段椎管狭窄(图1)。

图1 术前CT及MRI示L4、5椎间盘突出,L5椎体后缘骨骺离断,L4、5节段椎管狭窄

如果没有神经症状而且不合并椎管狭窄可以进行保守治疗,如同治疗软性的椎间盘突出。保守治疗方案如下:休息、镇痛和肌肉放松疗法能够缓解急性疼痛和椎旁肌痉挛;当疼痛减轻时,可以进行腘绳肌伸展及腰背肌屈伸运动;如果腰背肌力量减弱,可以佩戴腰围或支具;体育运动和所有费力的活动直到疼痛缓解和恢复完全的腰背部和下肢活动后才能进行。

因为腰椎椎体后缘离断症所致的椎管压迫是硬性且恒定的,保守治疗往往无效,甚至加重病情。因此一经诊断,保守治疗无效或症状明显的,应积极采取手术治疗。手术方案应根据骨块位置大小及突出的髓核位置而定。

对离断骨块或合并突出间盘偏椎管一侧者,行单侧开窗减压、摘除离断骨块和突出髓核即可;对离断骨块或合并间盘呈中央型或旁中央型者,单独一侧开窗难以完整切除离断骨块而影响治疗效果,多采用腰椎后路双侧开窗的方法切除离断骨块和椎间盘髓核,效果优良。双侧开窗不仅创伤小、对脊柱稳定性影响小,同时又能充分显露病变间隙,能比较完整地切除离断骨块,使硬脊膜和神经根得到充分减压。某些情况下,离断骨块较大,占位椎管前方大部或存在明显侧隐窝狭窄者,需行全椎板切除术,而是否需行内固定则根据手术的范围而定,如切除了双侧的1/3关节突则需行椎弓根螺钉内固定,后路腰椎椎间植骨融合(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)或经椎间孔腰椎椎体间融合(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)。对于下腰椎严重的后缘离断可采用PLIF,既可经后路充分打开椎管后侧壁,使器械操作具有足够的空间,去除关节突内缘,使侧隐窝和神经根管得到充分松解,又同时融合前、中柱,不会增加术后腰椎不稳定的危险。对于上腰椎离断者,因局部邻近圆锥,行PLIF必然会过多地牵拉硬膜囊,有损伤圆锥而导致严重并发症的风险,宜行TLIF术。

此患者年龄32岁,考虑到骺环离断较大,位置居中,且中央椎管及神经根管狭窄,如要彻底切除离断骺环,必须全椎板切除且去除较多的关节突关节,会影响到腰椎稳定性。手术选择腰椎后路椎板切除减压椎间植骨融合内固定术(PLIF),此手术的要点有:全椎板切除减压,同时减压双侧神经根管,切除后缘骺环时保护好马尾神经,避免长时间牵拉,切除骨块时注意有无与硬脊膜粘连,仔细处理上下终板,充分椎间植骨,可靠固定。

术后即刻腰痛及双下肢症状明显缓解,术后3天即在腰围保护下适当下地活动,功能锻炼,3个月去掉腰围,6个月开始进行一般体力劳动,末次随访时患者腰腿症状消失。图5为术后6个月复查腰椎X线片,可见腰椎生理曲度较好,内固定物位置满意,且椎间植骨达到了良好的骨性融合。

图5 术后6个月腰椎正侧位X线片