患者女性,53岁,无吸烟史。

主诉:查体发现右肺上叶结节1年。

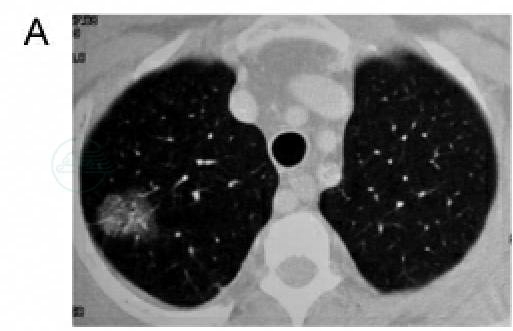

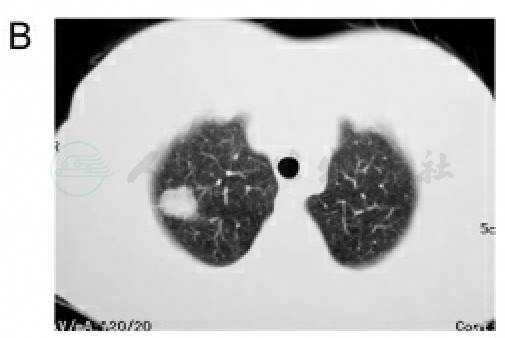

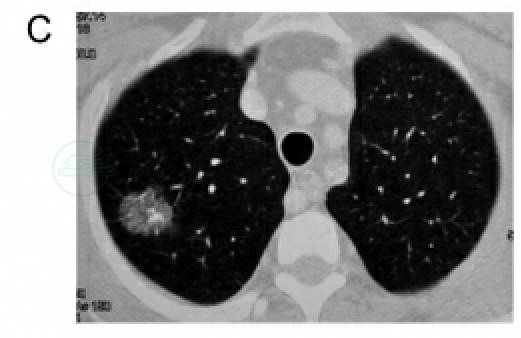

现病史:患者1年前行胸部CT检查发现右肺上叶结节(图1A),无发热、咳嗽、咳痰及其他不适,血常规正常,到当地就诊,考虑为炎症,给予“头孢”类抗生素治疗,两周无明显变化,停药,未继续治疗。半年前复查CT示病灶无明显变化(图1B),继续随访。近日复查胸部CT,发现病灶大小变化不大,但病灶中央出现实性成分(图1C和D),遂来我院就诊,考虑肺泡癌可能性较大,收入院。

图1 右肺上叶毛玻璃样改变(A);半年后复查病灶变化不明显(B);1年后复查,病灶中央出现实性成分(C);纵隔相仍未见显影(D)

既往史:无特殊疾病史。

体格检查:无特殊发现。

患者至今术后3年,手术后半年内3个月复查一次,之后半年复查一次,未行其他任何治疗。患者复查未见异常。

丁香视野

肺泡细胞癌是腺癌的一种形式,具有特殊的临床、放射学以及流行病学特征。CT上有毛玻璃样改变的肿块以及肺部实变而抗炎治疗无效的患者需考虑肺泡细胞的诊断。WHO在1999年和2004年分别两次修改了肺癌的病理学分型,每一次都将肺泡细胞癌定义为仅局限于肺泡上皮生长,没有间质,血管或者胸膜转移征象的腺癌。侵及间叶组织但部分局限于胚层生长的肿瘤是具有部分肺泡细胞癌特性的腺癌,不应该被归为单纯性肺泡细胞癌。除了肺泡细胞癌PET诊断阳性率比较低以外,肺泡细胞癌的诊断、分期以及治疗和其他类型的非小细胞肺癌相似,但肺泡细胞癌亦有一些特有的表现需要加以重视。近年来,作为肺癌中最常见的病理类型,肺腺癌正日益引起高度关注。而作为肺腺癌的一种重要亚型,肺泡细胞癌(又称细支气管肺泡癌,BAC)发病呈增长趋势,特别是伴随着胸部CT扫描筛查的普及,会有越来越多的BAC患者被检出。

和其他非小细胞肺癌相比,BAC无论是在易患人群、肿瘤细胞的生长方式和生物学特性、病理组织学结构、影像学和临床表现,还是在对各种治疗的反应和临床转归方面均具有的特征,都值得临床医生高度关注。具有以下几个特点:①女性更易发生BAC:研究显示,BAC发病年龄比其他类型肺癌年轻,同时,女性更易发生BAC。女性在所有肺癌患者中的比例为37.8%,但BAC患者中女性占53.7%。鉴于女性在人群中的吸烟比例低于男性,而在BAC中的比例高于男性,推测BAC的发生与吸烟关系不密切。②生长缓慢但误诊率高:由于BAC是起源于细支气管和肺泡的原发性肺癌,具有单纯细支气管肺泡生长模式而没有基质、血管或胸膜侵犯。大多数患者临床表现为咳嗽、咳痰、痰中带血、胸痛,多无发热等炎症症状,与其他肺癌临床表现相似,无典型的临床表现和特异性影像征象,易误诊和漏诊。文献报道,咳大量黏液泡沫痰或胶冻样痰为BAC特征性表现,但并不是所有患者都有此表现。一般而言,BAC的生长较缓慢,呈现惰性发展的趋势,平均倍增时间>1年,早期转移较少。尤其在老年人中,病程可稳定数年而无变化,报道中最长的自然病程为12年,有时病情甚至能一度缓解,造成治愈的假象,病灶的动态观察和跟踪随访十分重要。由于肺泡细胞癌独特的生长模式———沿肺泡壁生长,因此相较于占位性肿块难以被发现,漏诊、误诊、误治率较高。③高度警惕毛玻璃样阴影:BAC的影像学表现一般为三型:孤立型、实变型、弥漫型。孤立型表现为单发结节或肿块,与其他周围型肺癌鉴别困难。特别是外周孤立性小结节,肿瘤最大直径不超过10mm,毛玻璃样阴影伴或不伴实性结节,则应高度疑似早期BAC。在密切观察的同时一旦发现阴影或实性结节增大,要及时手术切除。对于那些不能耐受手术的患者,进行支气管活检术或经皮肺穿刺取得组织病理学诊断以及CT表现为毛玻璃样或者肺炎样特征对于肺泡细胞癌的诊断是必需的。但耐受手术者目前不主张术前进行经皮肺穿刺。④手术后辅助治疗:单纯型BAC目前多主张定期复查,尚且未见有明确结论的关于术后辅助治疗的临床试验研究;对于后期复发者可按照新一代腺癌的化疗方案治疗,亦可对EGFR突变的患者将小分子靶向药物作为一线治疗。不能耐受手术的PS评分低患者可将靶向治疗作为一线治疗。BAC的特异化疗方案目前尚无定论。