患者女,67岁,主因左膝人工关节置换术后疼痛2个月余、受凉后发热1周入院。

现病史:患者入院前2个月于当地医院行双膝人工关节置换术,术后出现左膝关节持续肿痛,间断性发热,局部皮温升高,以内侧明显,并伴有左膝关节活动受限。 多次复查C反应蛋白波动在10~120mg/L,血沉波动在30~137mm/h,当地医院予以消炎、抗感染及对症治疗,效果不佳,上述症状进行性加重,并出现下蹲困难。 为求进一步诊治入某院。

入院时体格检查:患者入院时体温:36.3℃,脉搏:78次/分,呼吸:17次/分,血压:125/85mmHg。身高158cm,体重65kg。专科检查:双下肢等长,左膝关节肿胀,色红,皮温高,内侧压痛明显。 左膝活动度为0°~80°。 髋、踝关节活动正常。 肢体远端感觉及血运无异常。

入院后主要辅助检查结果:血常规正常,红细胞沉降率为89mm/h,C反应蛋白为66.4mg/L。 关节腔穿刺液培养结果示凝固酶阴性葡萄球菌阳性。 药物敏感试验提示细菌对万古霉素、克林霉素及头孢类、喹诺酮类等多种药物敏感。

入院诊断:左膝关节置换术后感染

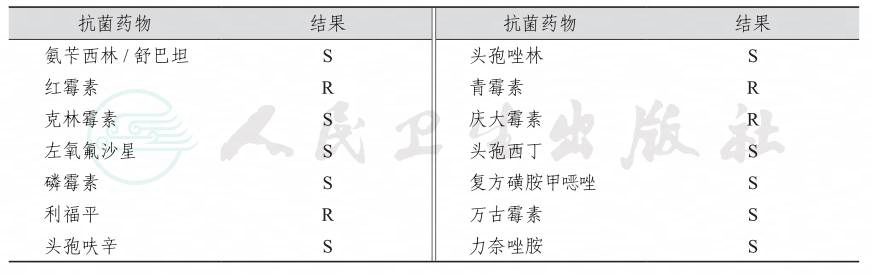

入院后原发病主要治疗过程:鉴于患者术后关节感染诊断明确,外院保守治疗效果差,为解除患肢疼痛,恢复关节功能,某院制定了先行左膝关节清创术,根据患者的感染情况行一期假体去除,清创后再置换或者二期假体去除,清创后再置换的治疗方案。 清创术中见关节腔内积液较多,滑膜大量增生,取关节积液做细菌培养,关节周围软组织进行快速病理检验。 手术清除肉芽组织和骨赘,清理残余滑膜,用骨刀取出假体,见胫骨侧有白色混浊液体流出,骨质缺损严重。 过氧化氢溶液、碘伏反复冲洗关节腔。 由于患者膝关节感染处于急性炎症期,遂制作含万古霉素的骨水泥占位器,安装骨水泥占位器并用骨水泥固定,择期行二期人工关节再置入术。 关节积液细菌培养结果为凝固酶阴性葡萄球菌,药敏结果见表1;关节周围软组织病理结果示纤维结缔组织中见大量急性炎细胞浸润,局部有微脓肿形成。

表1 凝固酶阴性葡萄球菌药敏结果(关节积液)

注:表中R表示耐药;S表示敏感。

术后患者手术切口愈合良好,关节功能恢复良好,活动度0°~100°,无发热,疼痛缓解。 术后1月内C反应蛋白、血沉逐步降至正常。

患者关节清创术后4个月于某院进行二期翻修人工关节置换术。 清理探查膝关节,取出占位器,术中未见明显关节积液,关节液细菌培养阴性。 术中冰冻病理结果显示:纤维结缔组织间见少量慢性炎细胞浸润,计数中性粒细胞2~5/HP。 遂进行人工膝关节置换术。 术后手术切口愈合可,关节功能恢复好,活动度0°~110°。 目前已随访18个月,患者膝关节活动可,无疼痛感觉,达到临床治愈。

近年来,由于手术环境的改善、外科技术的进步、预防性抗菌药物的应用以及对高危易患人群围术期的合理有效处理等因素,现代人工关节置换术后感染的发生率已由20世纪70年代的9%下降到目前的1%以下。 但是由于人工关节置换手术数量不断增加,发生手术后感染的病例并不少见。 一旦手术部位发生感染,常常给患者带来沉重的经济负担和精神压力,甚至可导致患者残疾、死亡。 McPherson等报道,发生手术部位感染的患者再置换率为58%,永久性假体取出率为34%,截肢率为8%,死亡率为10%。

人工关节置换术后感染可分为早期感染(术后3个月以内)、延迟感染(术后3~24个月)和晚期感染(术后24个月后)。 早期感染的症状一般和化脓性感染相似,急性炎症体征明显,术后体温持续性升高,患肢疼痛,甚至可以出现明显的蜂窝织炎以及形成脓性窦道。延迟感染常常引起假体松动以及持续的关节疼痛,但这些症状是由于手术本身引起的,还是由于延迟感染引起的有时难以区分。 这种感染通常由低毒性致病菌(凝固酶阴性葡萄球菌)引起。 术后早期感染和延迟感染的病原菌通常源于植入假体时无菌措施不够严密;而晚期感染则大部分是由术后血源播散引起,通常源于皮肤、呼吸道、口腔和泌尿道感染。 临床上以延迟感染最为常见,也较难以及时诊断和治疗。

人工关节置换术后发生早中期感染,细菌多为术中或术后由外界污染进入,其原因很复杂,危险因素主要有以下几方面:

1.术前因素

皮肤准备问题:如消毒不彻底,术前备皮造成皮肤划伤,导致细菌在皮肤表面繁殖。 手术过程中,皮肤寄居菌可能进入手术切口内,引起术后感染。 同时患者年龄大、体质差、有基础疾病、术前住院时间较长也是术后感染的相关危险因素。

2.手术因素

①手术室环境:超净空气手术室采用空气滤过垂直层流方法,将关节置换术后感染从10%左右降至1%~2%。 若手术室内环境未达到要求,手术过程中细菌可能直接落入手术切口内;②手术过程中,人员较多,手术操作者无菌观念不强,细菌污染手术区域,被直接或间接带入手术切口内;③应用止血带会降低手术部位的抗菌药物浓度,如果绑止血带前驱血,同时也驱除了肢体血中未被组织摄取的预防性抗菌药物;④手术操作:手术采用内侧关节囊切口,外侧副韧带松解,分离膝上外侧血管等操作引起髌骨及周围软组织的血液供应障碍;同时手术时间过长,也是术后感染的危险因素。

3.植入物因素

关节腔内假体植入物,为污染的细菌提供繁殖寄生的条件。 细菌通过分泌的纤维蛋白连接于关节假体表面,在假体表面大量繁殖并形成细菌生物膜,并可抵抗抗菌药物的杀菌作用。 手术创伤、假体异物植入会使机体局部的抵抗力下降,假体中的钴、镍合金可以抑制机体吞噬细胞的防卫功能,但钛、钼金属对吞噬细胞无毒性。 同时骨水泥中的单体释放也会影响细胞的吞噬功能。

4.术后因素

术后手术切口换药不严格进行无菌操作,细菌污染局部切口。 长期使用广谱抗菌药物,导致细菌感染率升高,甚至会出现多重耐药现象。

分析本例关节置换术后膝关节出现延迟性感染,真正的感染原因难以确定,以上危险因素都有可能。 病原菌可能源于术前局部皮肤的寄居菌;或者术中植入假体时无菌操作不够严密,医疗器械、手术环境出现污染,细菌被带入关节腔内;或者术后局部换药无菌操作不严格,导致细菌逆行感染关节腔。 同时患者年龄较大,体质较差与术后出现关节感染也有关系。

感染发生的原因是多方面的,对基层医院而言在严格把握适应证、提高手术技能的同时还要加大力气进行手术设备、手术室感染管理的更新、完善;同时要不断增强手术者的无菌理念及操作技术,保证术后手术切口无菌换药,以期进一步降低感染率。 置换术后应密切观察患者的局部及全身情况,一旦发生感染,及时诊断;为患者进行保留假体的关节镜治疗争得时间,将感染所致的危害降至最小。