泌尿系统感染又叫尿路感染(urinary track infection,UTI),是由病原微生物引起的尿路炎症。 根据感染部位不同可分为上尿路感染(累及肾、肾盂、输尿管)和下尿路感染(累及膀胱、尿道)。引起泌尿系统感染的病原体主要是细菌,其他还包括病毒、真菌、立克次体、螺旋体、寄生虫等。 本文主要讨论与医疗和护理有关的泌尿系统感染。 在医院感染中,泌尿系统感染是最常见的感染类型之一。 在美国,泌尿系统感染排在所有医院感染的首位,感染率为36%。 在我国医院感染中,泌尿系统感染占13.8%~26.7%,居医院感染的第二位,仅次于呼吸道感染。其中80%~90%发生在泌尿道器械操作,主要是导尿管的插入术后。 其相关因素有导尿管置入方法、导尿管留置时间、导尿管护理质量、宿主的易感性等。 2000年美国的一项前瞻性研究显示,导尿管相关的尿路感染(catheter-associated urinary tract infections,CAUTI)会让每个住院患者多支出医疗费589美元。 医源性尿路感染不仅使患者住院时间延长、医疗费用增加,甚至导致患者死亡。

无论在医院还是家庭护理中,导尿管相关的尿路感染的发生率均很高。 国外2000年的研究指出,留置导尿管2~10天的患者26%出现菌尿症(bacteriuria)。留置的导尿管可以在24~48小时内形成细菌计数>105cfu/ml的菌尿症。但是对于尿潴留、尿路阻塞和尿路手术的患者,导尿是必不可少的操作。 20世纪20年代,Foley发明了气囊导尿管(foley catheter),开始的数十年里,导尿管将尿液引流到床旁的桶里,叫作开放式集尿系统。 20世纪60年代,发明了密闭的塑料袋,用来收集尿液,隔绝了尿路与外界环境,使菌尿症的发生率降低,出现的时间推迟,但不能从根本上杜绝菌尿症的发生。

(一)病原学

女性尿道距肛门较近,其病原菌主要来源于肛门部位的细菌。 男性多以交叉感染为主。肠道内细菌,包括大肠埃希菌、肠杆菌、克雷伯杆菌、肠球菌等,是导尿管相关尿路感染最常见的病原菌。 约2/3女性和1/3男性患者的泌尿系统感染病原菌是以往尿道和直肠的携带菌,属于内源性感染。消毒不合格的器械或者医护人员的手可能将环境或皮肤表面的细菌在医疗操作时带入患者的泌尿道,因此,假单胞菌、沙雷菌、凝固酶阴性葡萄球菌、不动杆菌和其他微生物也会导致导尿管相关的尿路感染,属于外源性感染。 长时间留置导尿管的患者可能有多重细菌和真菌感染。 假丝酵母菌也是重症监护病房(intensive care unite,ICU)患者尿培养常见的致病菌。 经验性使用广谱抗菌药物和抗真菌药会导致耐药细菌和真菌的产生。

2009年曾成林等分析某市人民医院检验科699例尿液培养阳性的尿路感染标本病原菌分布及其对抗菌药物的敏感性。革兰阴性杆菌占75.59%,其中大肠埃希菌占60.33%,其次为变形杆菌、铜绿假单胞菌、克雷伯杆菌、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌。革兰阳性球菌占24.41%,其中肠球菌属占15.67%,其次为葡萄球菌、链球菌、棒杆菌。真菌占1.39%。大肠埃希菌对氨苄西林的耐药率最高(80.63%),对复方磺胺甲𫫇唑(新诺明)耐药率达60.10%,对喹诺酮类药物的耐药率为41.45%~73.60%。

研究还发现,在医院的不同部门泌尿系统感染的病原菌种类分布可能有很大差异,表1列举了Carr等的研究中ICU和整个医院范围内泌尿系统感染病原菌的分布情况。

表1 医院不同部门泌尿系统感染常见病原菌的分布

(二)危险因素

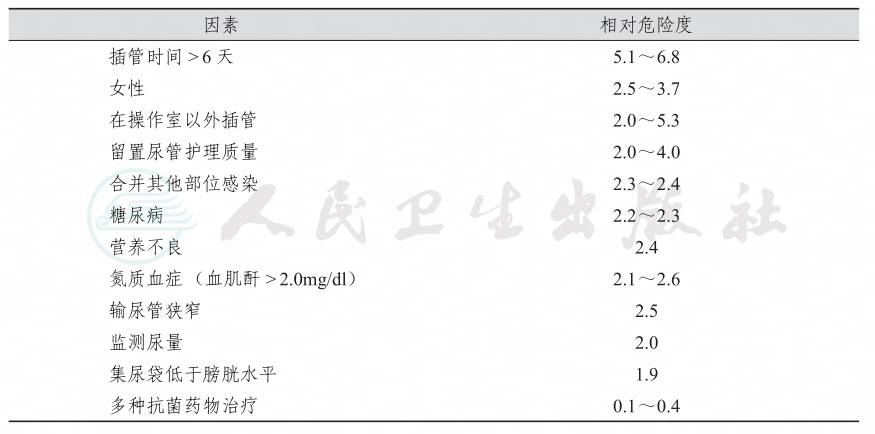

泌尿系统感染的风险取决于一系列因素(见表2),包括患者自身因素(年龄、性别、组织解剖学特点和基础疾病等)和医疗因素,下面列举引起泌尿系统感染发生的一些常见危险因素:

表2 导尿管相关尿路感染的危险因素

1.年龄

随着年龄的增长,人体泌尿系统的生理功能会发生一些改变,男性常患有前列腺增生,女性常因骨盆底肌肉松弛而出现膀胱膨出、尿失禁、尿潴留,这些都会增加泌尿系统感染的风险。 刘晓玲等调查发现,16~40岁患者尿路感染率为5.26%(1/19),41~60岁患者尿路感染率为56.28%(18/32),61~86岁患者尿路感染率为67.35%(33/49),随着年龄增长尿路感染率依次增长。 丁萍等报道60岁以上的患者医院尿路感染发生率是60岁以下患者医院尿路感染发生率的1倍。 年龄越大,尿路感染的发生率越高。

2.性别

几乎一半的女性一生中都至少经历过一次膀胱炎。因为女性尿道短而直,而且尿道括约肌薄弱,细菌很容易从尿道侵入膀胱;其次是女性的尿道口与阴道、肛门靠得较近,易受肠道正常寄生的大肠埃希菌的污染,所以尿路感染率高于男性。汪红等调查了432例患者,泌尿系统感染的发生率女性为9.2%(21/214),男性为3.2%(8/218),女性感染的发生率明显高于男性。

3.患者的基础状况

全身健康状况会影响到泌尿系统感染的发生率。 导致尿道阻塞的疾病或基础状况,例如遗传学异常、前列腺增生、肾结石等,会增加泌尿系统感染的风险。糖尿病、慢性肾衰竭、营养不良、长期使用糖皮质激素和免疫抑制剂的患者发生泌尿系统感染的几率也很高。 缺少良好的卫生习惯、尿不尽或尿失禁都会增加泌尿系统感染的风险。

4.与留置导尿管相关的因素

绝大部分医院感染所包含的泌尿系统感染都与留置导尿管有关。 插导尿管的方法、导尿管留置时间以及护理质量等都与泌尿系统感染的发生有关。

(1)插导尿管的方法:

尿道口内1~2cm处常有少量细菌,且邻近肛门,易受粪便、分泌物等污染。 如果插管时导管末端被污染,则容易造成尿路感染。Barford等用体内插管和体外膀胱模型插管研究导管末端被污染后细菌的繁殖情况,结果显示,插管时污染了导管的末端是导致细菌沿管内、外壁进入膀胱的主要原因。 插管时不考虑患者的具体情况(如精神紧张、尿道有狭窄、异物等)而强行插管,容易造成组织损伤;选择的尿管过粗,不但会产生剧烈刺激,而且易导致组织损伤。 这些损伤组织可成为细菌入侵的部位。

(2)导尿管留置时间:

导尿管长期置于尿道内,影响尿道的正常生理环境,削弱了尿道对细菌的防御功能等,致使细菌逆行至泌尿道内而引起感染。 随着导尿管在尿道留置时间的延长,尿路感染的发生率逐渐增高。Wald等回顾性研究2001年美国2 965家急救医院的35904例接受大手术的患者,86%在围术期留置了导尿管,其中50%的患者留置时间>2天,这些患者尿路感染的发生率是留置时间<2天的患者的两倍。Dennis等的研究表明,留置导尿管的时间>6天与泌尿系统感染的发生有直接且强烈的相关性。 患者留置导尿管30天以上,几乎100%发生泌尿系统感染。 国内也有类似的研究报道。 陈云霞调查发现,插尿管当天发生尿路感染的人数占所有插管患者的4.1%,留置导尿管3天、7天、11天,尿路感染的发生率分别为11%、26%、72%。 徐敏等报道,30例留置导尿管的患者,3、7和10天菌尿出现率分别为26.17%、66.17%和93.13%。 长期留置尿管> 30天或终生带管的患者几乎100%出现菌尿。

(3)护理质量:

留置尿管时,采取有效的方法对会阴部及尿道进行消毒,对降低导尿管相关的尿路感染的发生率至关重要。 尿管固定不当、集尿袋过高导致尿液反流也是造成感染的原因。

5.抗菌药物的使用

不合理地使用抗菌药物是引起尿路感染的主要危险因素之一。岳素琴等调查233例尿路感染病例,在感染前有91.4%的患者使用过抗菌药物,说明广谱抗菌药物长期应用不但不能有效地预防尿路感染,而且还可以导致体内菌群失调,造成耐药菌株增加,引发二重感染。 长期预防性使用抗菌药物使真菌性尿路感染明显增多。

(三)临床特点

根据美国感染疾病协会(Infectious Disease Society of America)对泌尿系统感染的定义,将泌尿系统感染分为六类:无症状菌尿/无症状泌尿系统感染、急性单纯泌尿系统感染、急性非梗阻性肾盂肾炎、复杂性泌尿系统感染、脓尿、症状性泌尿系统感染。 它们各自的特点如下:

1.无症状菌尿/无症状泌尿系统感染(asymptomatic bacteriuria/asymptomatic urinary tract infection)

患者无泌尿系统感染的症状或体征,但是尿培养检查培养出一定数量的细菌。

2.急性单纯泌尿系统感染(acute uncomplicated urinary tract infection)

泌尿系统组织结构正常的患者,有尿频、尿急、尿痛、排尿困难等膀胱感染的症状,往往与遗传和不良卫生习惯有关。

3.急性非梗阻性肾盂肾炎(acute nonobstructive-pyelonephritis)

有腰痛、脊肋角叩痛等症状的泌尿系统感染,往往伴发热,它在急性单纯性泌尿系统感染的基础上发生。

4.复杂性泌尿系统感染(complicated urinary tract infection)

泌尿系统组织结构或功能异常的患者,发生症状性泌尿系统感染,累及膀胱或肾脏。

5.脓尿(pyuria)

尿中有大量多形核粒细胞,是泌尿系统感染炎症反应的表现。

6.症状性泌尿系统感染(symptomatic urinary tract infection,SUTI)

SUTI必须满足以下4条中的至少1条:

(1)患者必须有以下症状和体征中的至少1项,并且可以除外引起这些症状和体征的其他原因:发热(体温> 38℃),尿频,尿急,尿痛,排尿困难;尿培养细菌数> 105cfu/ml,并且≤2种病原菌。

(2)患者必须有以下症状和体征中的至少两项,并且可以除外引起这些症状和体征的其他原因:发热(体温> 38℃),尿频,尿急,尿痛,排尿困难,并且至少合并以下1项:

1)尿硝酸盐阳性。

2)脓尿(尿白细胞浓度≥103/ml或尿白细胞≥3/高倍视野)。

3)尿革兰染色可见细菌。

4)至少两次尿培养出现相同的病原菌(革兰阴性菌或腐生葡萄球菌)≥102/ml。

5)医师诊断的泌尿系统感染。

(3)1岁以内的患者必须有以下症状和体征中的至少1项,并且可以除外引起这些症状和体征的其他原因:发热(体温> 38℃),低体温(直肠温度<37℃),呼吸暂停,心动过缓,排尿困难,嗜睡,呕吐;尿培养阳性,细菌数≥105cfu/ml,并且≤2种病原菌。

(4)1岁以内的患者必须有以下症状和体征中的至少两项,并且可以除外引起这些症状和体征的其他原因:发热(体温> 38℃),低体温(直肠温度<37℃),呼吸暂停,心动过缓,排尿困难,嗜睡,呕吐,并且至少合并以下一项:

1)尿硝酸盐阳性。

2)脓尿(尿白细胞浓度≥103/ml或尿白细胞≥3/高倍视野)。

3)尿革兰染色可见细菌。

4)至少两次尿培养出现相同的病原菌(革兰阴性菌或腐生葡萄球菌)≥102/ml。

5)医师诊断的泌尿系统感染。

(一)诊断标准

1.目前泌尿系统医院感染诊断的标准采用卫生部2001年颁布的《医院感染诊断标准》,具体如下:

(1)临床诊断:患者出现尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状,或有下腹触痛、肾区叩痛,伴或不伴发热,并具有下列情况之一:

1)尿检白细胞男性≥5个/高倍视野,女性≥10个/高倍视野,插导尿管者,应结合尿培养。

2)临床已诊断为泌尿道感染,或抗菌治疗有效而认定的泌尿道感染。

(2)病原学诊断:临床诊断的基础上,并符合下述四条之一即可诊断:

1)清洁中段尿或导尿留取尿液(非留置导尿)培养革兰阳性球菌菌数≥104cfu/ml,革兰阴性杆菌菌数≥105cfu/ml。

2)耻骨联合上膀胱穿刺留取尿培养细菌数≥103cfu/ml。

3)新鲜尿液标本经离心应用相差显微镜检查(1×400),在30个视野中有半数视野见到细菌。

4)无症状性菌尿症:患者虽然无症状,但是近期(通常为1周)有内镜检查或留置导尿管史,尿液培养革兰阳性球菌浓度≥104cfu/ml,革兰阴性杆菌浓度≥105cfu/ml,应视为泌尿系统感染。

(3)说明

1)非导尿或尿穿刺液标本细菌培养结果为两种或两种以上细菌,需考虑污染可能,建议重新留取标本送检。

2)尿液标本应及时接种,若尿液标本在室温下放置超过2小时,即使其接种培养结果细菌菌数≥104或105cfu/ml,亦不应作为诊断依据,应予重新留取标本送检。

3)影像学、手术、组织病理或其他方法证实的、可定位的泌尿系统(如肾、肾周围组织、输尿管、膀胱、尿道)感染,报告时应分别标明。

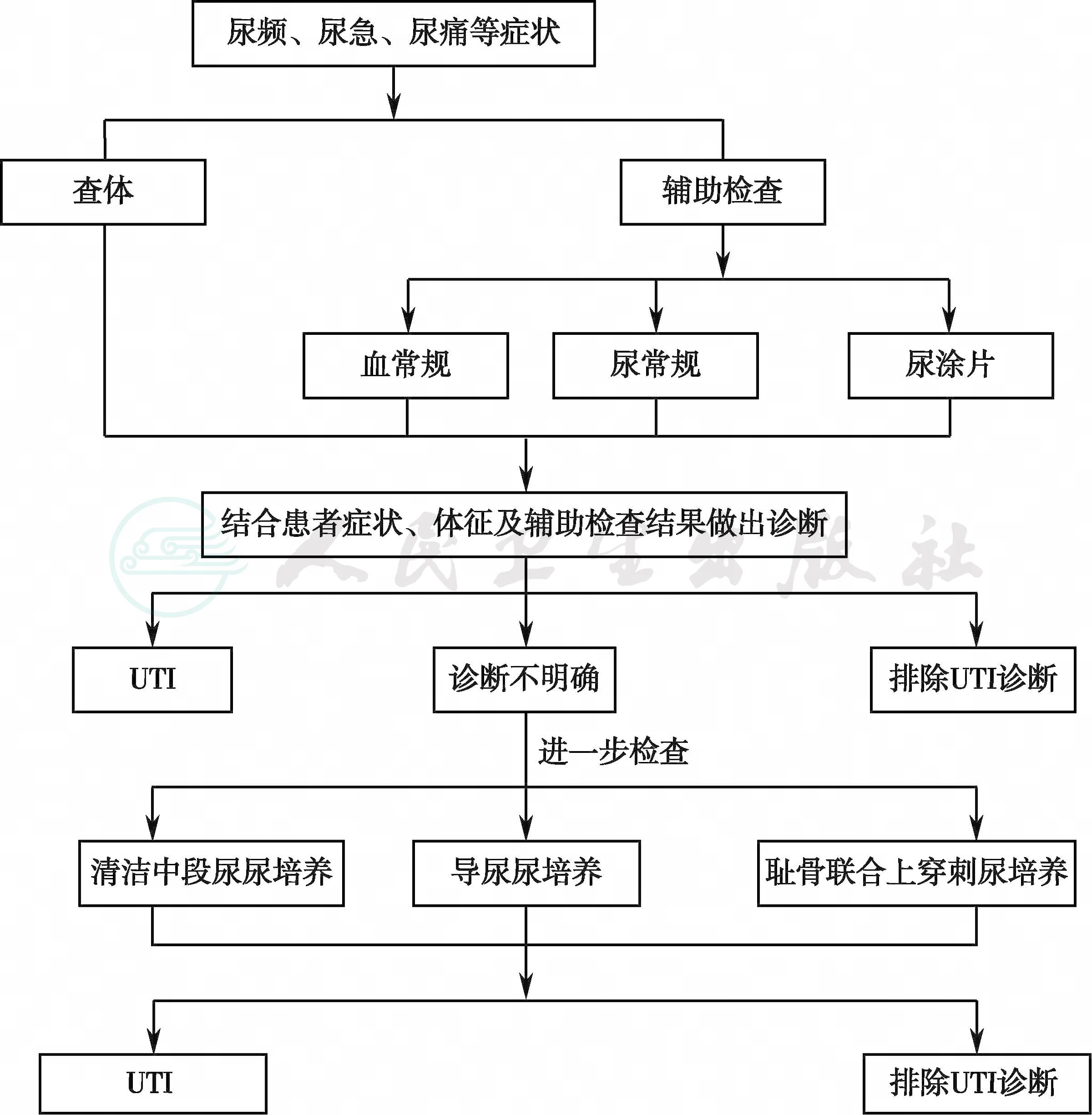

2.泌尿系统感染可以按照下述程序诊断,见图1。

图1 泌尿系统感染诊断流程图

(二)治疗

1.一般治疗

积极寻找引起泌尿系统感染的危险因素,去除诱因。多饮水,增加尿量,促进细菌和炎性渗出物从尿液排出。有发热及全身症状者注意退热及休息。 加强全身营养支持治疗,给予易消化、高热量和含维生素丰富的饮食,提高患者的抵抗力,提高治疗效果。

2.抗感染治疗

合理使用抗菌药物,原则上是根据药敏试验结果、疾病的性质、严重程度、药物的种类、作用范围、毒性来选择抗菌药物。 在获得细菌学检查或药敏结果前,选用针对革兰阴性杆菌的抗菌药物。 严格控制联合用药的指征,严禁滥用及频繁换药,慎用广谱抗菌药物,尽量控制或避免预防性使用抗菌药物,因抗菌药物非但不能预防感染,反而会加重医院尿路感染。 掌握给药的方法和用药的时间,尽量缩短用药时间,避免产生细菌耐药,造成菌群失调,增加二重感染的危险。

初发的急性泌尿系统感染可选用复方磺胺甲𫫇唑2片,每日2次,或诺氟沙星0.2g,每日3次,疗程7~14天。 感染严重者宜静脉给药,最好根据尿细菌培养药敏结果选用敏感药物。 如葡萄球菌、克雷伯杆菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌对头孢哌酮/舒巴坦、阿米卡星均较敏感性。 前者2g,每8~12小时1次,后者0.4g,每8~12小时1次。氟喹诺酮类药物对变形杆菌、枸橼酸杆菌、克雷伯杆菌敏感。 哌拉西林、氨苄西林对肠球菌效果较好。 真菌感染可以用氟康唑50mg,每日2次治疗。

泌尿系统感染易复发,尤其是没有去除诱因的患者。 因此,停药后第2、6周应分别进行尿细菌定量培养,以后最好每月能复查1次,共1年。 追踪过程中如果发现尿路感染复发,应再治疗。

3.无症状菌尿的治疗

留置导尿管的患者出现菌尿症后常常没有症状,拔出导尿管后可以自愈。 甚至一些从没有插过导尿管的老年人做尿培养也会培养出细菌,并且没有任何泌尿系统感染的症状,称作无症状菌尿(asymptomatic bacteriuria,ASB)。 无症状菌尿一般情况下不会发展成为泌尿系统感染,对这些患者预防性或治疗性使用抗菌药物都是不合适的。 如果对ASB患者过度使用抗菌药物会导致耐药菌产生。

(一)严格掌握泌尿系统医疗操作的适应证

1.只有当患者病情需要时才放置导尿管,根据需要决定留置时间。不能仅仅为方便护理人员工作而插管。

(1)导尿管置入术的适应证

1)解除尿路阻塞。

2)允许神经源性膀胱功能失调和尿潴留的患者导尿。

3)泌尿道手术或生殖道手术的患者。

4)危重患者需要准确记录尿量。

(2)导尿管置入术的禁忌证:

1)患者能够自主排尿。

2)仅为做尿培养或某种诊断检查采集尿标本而留置导尿管。

3)对尿失禁患者留置导尿管来代替一般护理。

2.对于需要导尿的患者,除留置导尿管外还可以选择其他的导尿方法。

对无尿路梗阻并有完整排尿反射的尿失禁男性患者,可以选择阴茎套引流法;对泌尿外科和妇科的手术患者,可以选择耻骨上插管导尿术。 对膀胱排空障碍者,可选择间断插置导尿管法。 研究证明,为防止留置导尿引起并发症,除非在严密控制下才能使用留置导尿管,否则使用间断导尿更为适宜。

3.对于已经插导尿管的患者,每天评价插管的必要性,尽量缩短插管时间。

延长插管时间是导尿管相关泌尿系统感染的一个重要危险因素,对于已经插管的患者,必须每天评价是否有继续插管的必要性。 对于无适应证的患者及时拔管,尽量缩短插管时间,降低感染风险。

(二)严格无菌操作

1.人员要求

(1)只有培训合格的医护人员才能进行留置导尿管的操作。 对于需要长期家庭护理的患者,家属和其他护理人员都必须经过专业培训,只有掌握了无菌插管技术和正确的护理方法才能操作导尿管。

(2)定期对医院工作人员和护理导尿管的其他人员进行在职培训,掌握尿管插入的技术,熟悉潜在的并发症。

2.插入导管

(1)应用无菌技术和无菌插管:在插管操作过程中,因无菌观念不强、操作不当造成的泌尿系统交叉感染是引起感染的重要因素之一。 要特别注意固定尿管的左手必须保持无菌,绝不能接触消毒后的皮肤。 尿管要绝对无菌,避免表皮细菌的带入,造成导管腔内感染。 女性尿道短而直,且富于扩张性,与阴道口、肛门相邻,导尿时若冲洗、消毒不严格,就会为细菌侵入及增殖创造条件。 尿道口周围有大量肠道细菌,在插尿管过程中无菌操作不严格就会造成污染,使细菌直接种植于尿道和膀胱,从而导致尿路感染。

(2)插管时准备手套、手术孔巾、纱布,选用合适的消毒剂清洁尿道口周围,使用一次性包装的润滑凝胶。

导尿时不仅要严格执行无菌操作,而且动作要轻柔,耐心细致,以免导管损伤尿道黏膜,破坏尿道黏膜的防御屏障。 还应注意避免反复多次插入,缩短操作时间,从源头上杜绝或减少医院尿路感染的发生。

(3)使用引流通畅而外径细的尿管以减少尿道的损伤。

(4)留置导尿后要加强保护,以防止尿管滑动,牵引尿道。

导尿管不完全脱出或引流管衔接处脱离时,患者家属或医护人员如果没有重新消毒尿管,而擅自将尿管插入尿道或接回,很容易导致尿路感染。 集尿袋已满未能及时倾倒,出现尿液逆流,这也是引起泌尿系统感染的重要因素。

3.密闭式无菌引流

对留置尿管的患者,采用密闭式连续引流,妥善固定,尽量保证其密闭性,避免轻易分离尿管与集尿袋的接头及频繁取尿标本等动作,以减少细菌污染。

(1)维持持续的密闭无菌引流系统。

(2)不要分离导尿管和引流管,除非必须冲洗导尿管。

(3)如果违反了无菌操作、出现了分离或渗漏,应在消毒导尿管和引流管连接处后,再用无菌技术重新放置集尿系统。

(三)泌尿系统的护理

1.注意手卫生

护理导管部位或操作导尿管器械前后均应立即洗手。

2.膀胱冲洗

(1)尽可能避免膀胱冲洗,除非预测会发生阻塞(如前列腺或膀胱手术后可能出现血凝块),采用密闭持续冲洗预防阻塞。为了解除凝块、黏液或其他原因造成的阻塞,可采用间断冲洗法。 尚未有资料证明持续应用抗菌药物进行膀胱冲洗有效,故也不应作为常规预防感染的措施。

(2)分离导尿管-引流管连接处前应先进行消毒。

(3)如果导尿管出现阻塞,可通过反复冲洗保持通畅。 如果导尿管本身是造成阻塞的原因(如凝结物的生成),那么只能更换尿管。

3.尿液引流保持通畅

(1)为达到通畅的尿液引流:

1)导尿管和引流管均应避免扭结。

2)集尿袋应定时排空,尿液排入每个患者专用的收集容器内(引流管不能接触未灭菌的容器)。

3)导尿管功能不良或阻塞时应予以冲洗或重新放置。

4)集尿袋应放置在膀胱水平以下。 集尿袋如置于膀胱水平以上,集尿袋已满而未能及时倾倒,出现尿液逆流,会引起泌尿系统的感染。

(2)除了出于收集标本或其他医疗目的外,不要夹闭导尿管。

4.尿道口的护理

注意外阴清洁,留置尿管患者的个人卫生状况对预防感染发生十分重要。 应保持床单、被褥清洁、勤换内裤,每日进行插管部位皮肤和各接头处的清洁消毒;根据女性尿道短的特点,在每次排便后清洗会阴部,保持会阴部清洁干燥,防止肠道细菌的感染。

5.导尿管的更换间期

留置的导尿管不能随意更换。 研究表明,集尿袋每周更换1次为最佳。 每次更换集尿袋前应先消毒接头处,以无菌操作技术更换。

6.细菌学监测

对于插管患者,将常规细菌学监测作为感染控制措施的意义还未确立,故不推荐做常规细菌学监测。 但应注意观察插管局部有无渗出物以及尿液有无混浊现象,一旦发现尿液有混浊,要及时进行尿路感染病原菌培养及药敏试验,为合理使用抗菌药物提供依据。

7.标本的采集

(1)如果需要少量新鲜尿液做检查,先用消毒剂消毒导尿管出口或采样口处,再用无菌针和注射器吸取尿液。

(2)如果需要大量尿液做特殊分析,应运用无菌操作技术从引流袋内获取标本。

(四)选用有抗菌作用的导尿管

1.银合金导尿管(silver alloy catheters)和银涂层导尿管(silver alloy-coated catheters)

银离子杀菌的过程为先吸附于细胞壁表面,作用于细胞膜,干扰细菌的电子运输,此时细菌虽然有某些生理功能被破坏,但仍有一定的生命力。 待银离子聚集量达到一定程度后,穿透细胞壁进入细胞内,滞留在胞浆膜上,抑制细胞内酶的活性,凝固细胞内的蛋白质,凝固及破坏DNA分子,从而导致细菌死亡。 临床应用银合金导尿管或银涂层导尿管能明显降低尿路感染率。Schumm等收集和分析了5 236例住院患者对比实验资料和27 878例成人大群体随机交叉实验,显示导尿管留置时间<1周,使用银合金导尿管者无症状菌尿的发生率明显降低。 Davenport等认为,银合金导尿管虽然能明显降低尿路感染的发生率,但其费用较高,与医院感染后所需费用、增加住院天数和患者痛苦等相衡量,如何选择,仍需进一步研究。 Coral通过临床实验证明,银涂层导尿管能使导尿管相关的泌尿系统感染率降低20%,并且可以有效减少治疗导尿管相关泌尿道感染的额外费用以及因此延长的住院时间。 张萍等研究显示,被覆银导尿管对大肠埃希菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌具有很强的杀灭作用,且存在一定的浓度、时间量效关系。 需要留置导尿管3天以上的患者,使用被覆银导尿管不但可以减轻导尿管相关尿路感染所带来的痛苦,同时也能节约住院费用。

2.“亲水”导尿管(“hydrophilic”catheter)

商品有speedicath和loFric两种。20世纪90年代开发了表面用亲水多聚物包裹的导尿管,当与水或生理体液接触时,其环氧化合物与多胺化合物作用,在导管表面形成滑润的表层,具有极低的摩擦性。 Stensballe等研究表明,这种导管产生的拔管摩擦力和尿路损伤均明显小于凝胶润滑导管。

(五)合理使用抗菌药物

1.避免预防性使用抗菌药物 抗菌药物不能防止医院尿路感染发生,反而加重感染。

2.治疗患者其他部位的感染时,应该严格按照细菌培养和药敏试验结果选用敏感抗菌药物,慎用广谱抗菌药物,严禁滥用药物及频繁换药。 严格把握给药方法和用药时间,感染控制后立即停药,尽量缩短用药时间,防止造成细菌耐药、菌群失调,增加尿路二重感染的危险。

3.对于其他部位有严重感染,已经使用广谱抗菌药物的患者,要密切观察患者有无尿频、尿急、尿痛等泌尿系统感染症状,及早发现继发的泌尿系统感染,尽早治疗。