难点:B超和下腔静脉造影证实下腔静脉右心房移行处呈膜型闭塞,下腔静脉球囊成形术的介入扩张治疗成功。

患者,女,50岁,于2009-05-05入院。

(一)主诉

腹胀、食欲下降1月余。

(二)现病史

患者1个月前无明显诱因出现腹胀、食欲下降,伴反酸、恶心欲吐,无发热、腹痛、腹泻,无眼黄、肤黄,无双下肢水肿,胃镜示反流性食管炎(B级),对症治疗无好转。1周前感腹胀明显加重,伴呕吐,2~3次/天,无呕血黑便;B超示肝脏体积增大,回声欠均匀,下腔静脉肝后段入口处狭窄,考虑布-加综合征(隔膜型)。肝静脉管径偏细,肝中静脉血流反向,流速减低,收住消化科。

(三)既往史

纺织厂工作10余年,劳累后出现双下肢水肿,休息后水肿可消退。否认肝炎、结核病史,否认糖尿病、高血压、冠心病病史。

(四)查体

T:37.2℃,P:93次/分,R:20次/分,BP:102/71mmHg,神清,巩膜皮肤无黄染,无肝掌及蜘蛛痣,双肺呼吸音清,心界无增大,心率93次/分,律齐,各瓣膜未闻及病理性杂音。腹平软,无腹壁静脉曲张,全腹无压痛及反跳痛,肝脏剑突下三指,无压痛,脾肋下未及,肝肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,双下肢无水肿。

(五)辅助检查

血常规:正常。凝血四项:正常。生化全项:GGT 57.9U/L、G 39.6g/L,其他正常。H-胆固醇0.68mmol/L,L-胆固醇3.16mmol/L,载脂蛋白AI 0.85mmol/L,血钙2.21mmol/L,C反应蛋白15.1mg/L,电解质、肾功能正常。CA125 37.50U/ml,AFP、CEA、CA199正常。肝炎全项:乙肝核心抗体定量15.49S/CO,余均正常。自身抗体:抗核抗体HEP2/猴肝颗粒型弱阳性,ENA抗体抗SSA、ENA抗体抗SSB阳性,余阴性。抗线粒体抗体:线粒体抗体谱M9弱阳性,余阴性。免疫五项:免疫球蛋白IgG16.4g/L,余未见异常。血纤维化四项:透明质酸91.08ng/ml,Ⅳ型胶原89.42ng/ml,其他正常。

胸片:正常。心电图:正常。腹部彩超:未见腹水。

1.入院诊断

布-加综合征?肝硬化代偿期。

2.上腹部CT平扫+增强+下腔静脉三维重建

肝硬化,腹膜后及脾门处静脉迂曲扩张明显,脾大;下腔静脉重建示静脉充盈尚可,未见明显充盈缺损及狭窄征象;右侧腰升静脉、奇静脉和半奇静脉明显扩张。

3.入院后上级医生查房分析

①中年女性患者,腹胀、食欲下降1月余;②肝大剑突下三指,无压痛;③CT提示右侧腰升静脉、奇静脉和半奇静脉明显扩张,这一重要表现提示可能存在下腔静脉压力升高,鉴于患者有肝大、B超亦提示下腔静脉肝后段心脏入口处狭窄的表现,诊断考虑布-加综合征可能性较大。

布-加综合征是指由各种原因引起的肝静脉主干和/或肝后段下腔静脉狭窄或阻塞,进而导致肝脏血液流出受阻,导致肝后性门脉高压症和/或下腔静脉高压症。此病常伴有肝静脉内血栓形成,可解释腹胀、食欲下降,肝大症状以及B超示肝脏体积增大,回声欠均匀,下腔静脉肝后段入口处狭窄。该患者不典型的表现是:①缺乏下腔静脉堵塞的体征。由于下肢静脉回流障碍,患者常有下肢水肿、腹壁和下肢静脉曲张,严重时可以出现下肢皮肤色素沉着和溃疡,但该患缺乏上述表现;②超声检查没有发现肝静脉显著扩张,而下腔静脉型的布-加综合征多有明显的肝静脉扩张表现。需要与以下的疾病作鉴别诊断:①心衰所致的淤血性肝硬化:本病可有肝大、甚至门静脉高压的表现,但该患者缺乏右心功能衰竭的基础疾病,也没有下肢水肿以及相应的心电图和胸片表现;②肝癌:肝大的患者需要排除晚期肝癌,该患者没有典型的肝区疼痛、CT检查无肝内占位性改变,血AFP检查正常,可以除外肝癌的诊断;③肝炎后肝硬化是门脉高压的最主要病因,该患者乙肝核心抗体阳性,提示感染过乙型肝炎病毒。但肝炎后肝硬化肝脏体积多变小,肝功能损伤较重;而且用肝炎后肝硬化无法解释右侧腰升静脉、奇静脉和半奇静脉明显扩张。因此肝炎后肝硬化无法较好的解释本病的主要临床表现。正是基于此点,其他如中毒、血吸虫病、代谢障碍等因素暂不考虑;④自身抗体示ENA抗体,抗SSA、抗SSB阳性,存在免疫功能紊乱的表现,但患者无口干、眼干等干燥综合征症状,不能确诊免疫性肝病引起肝硬化。鉴于以上分析,该患者首先考虑下腔静脉型的布-加综合征。须尽快安排下腔静脉血管造影和压力测定。

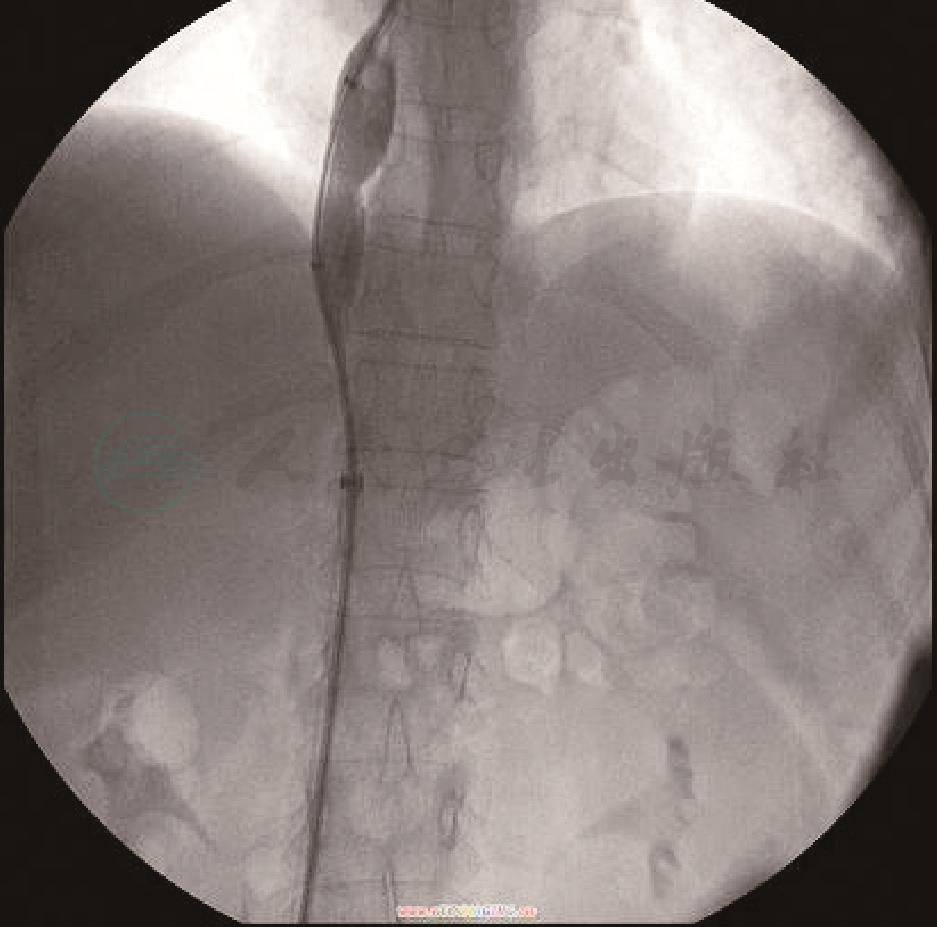

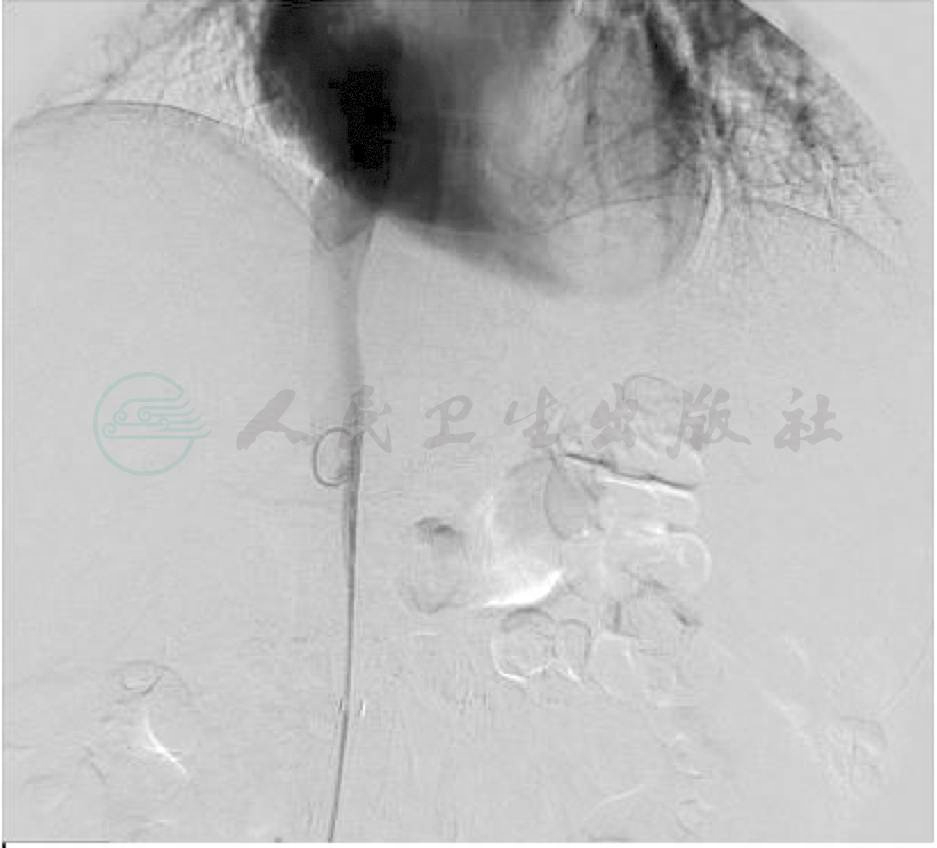

4.于入院后第3天行下腔静脉造影

患者平卧位,于右侧腹股沟下约2cm、右股动脉内侧约0.5cm穿刺右股静脉成功,置入短导丝,沿着导丝置入5F短鞘,将猪尾导管置入下腔静脉距右心房4cm处,造影见下腔静脉右心房移行处呈膜型闭塞(图1),膜型闭塞顶部有一直径约1mm的“裂隙”,造影剂经此“裂隙”进入右心房,肝右、肝中静脉扩张,于肾静脉水平可见迂曲扩张的腰升静脉。行下腔静脉测压为26cmH2O。将长导丝经过膜型狭窄处进入右心房,沿导丝将猪尾导管置于右心房,测右房压力为5.5cmH2O。保持导丝的位置不变,将5F短鞘交换为下腔静脉鞘,沿导丝用20mm直径球囊反复扩张狭窄处(图2)。再次下腔静脉造影见膜型狭窄扩张完全,已无明显狭窄(图3)。再次下腔静脉测压为18cmH2O,右心房压力6cmH2O。给予低分子肝素6250U下腔静脉内注入抗凝治疗。术后患者无腹胀等不适,术后予抗炎、肝素抗凝、阿司匹林抗血小板、抑酸等治疗,恢复良好出院。

图1 下腔静脉右心房移行处呈膜型闭塞

图2 球囊扩张

图3 球囊扩张后狭窄处扩张完全

5.3个月后入院复查

出院后患者继续服用抑酸药和阿司匹林,无特殊不适。入院检查:血常规、尿常规、粪常规、生化全项、凝血四项未见异常。再次下腔静脉造影,平卧位,于右侧腹股沟下约2cm穿刺成功后循导丝置入5F猪尾导管,导管端部位于下腔静脉肾静脉水平,设定造影剂注射速度为12ml,总量为24ml。造影摄片示下腔静脉通畅,无明显狭窄。导管位置不变,测压为17cmH2O;将导管端部置于右心房水平,测压为4cmH2O。术后患者无特殊不适。因患者下腔静脉造影显示下腔静脉通畅,未见狭窄或血管闭塞,患者出院。