难点:掌握英利昔单抗治疗克罗恩病的适应证、疗效、不良反应和针对措施,有Topdown和Bottom-up两种治疗方法,患者应用Top-down方法获得较好疗效。

患者,女,23岁,于2010-11-15第四次入院。

(一)主诉

腹泻7个月。

(二)现病史

患者7个月前出现腹泻,初起无黏液脓血,伴腹部隐痛,便后腹痛稍缓解,无恶心、呕吐。后腹泻次数渐增多,每天3~4次,大便隐血阳性。病来体重下降5kg,伴间断发热,体温达38℃;C反应蛋白63.3mg/L,血沉71mm/h,5个月前外院肠镜疑诊克罗恩病,病理示慢性炎,肉芽组织增生,可见多核巨细胞反应。给予美沙拉嗪、营养支持等治疗,症状未见好转。4个月前来消化科住院,诊断克罗恩病。给予药物英利昔单抗(类克)治疗,经3次英利昔单抗诱导缓解后(0、2、6周)病情好转,再次入院进行维持治疗。

(三)既往史

否认肝炎、结核病史,否认食物、药物过敏史,无手术外伤史。

(四)查体

T:36℃,P:93次/分,R:15次/分,BP:102/63mmHg;神清,轻度贫血貌,皮肤、巩膜无黄染,未见瘀点、瘀斑,全身浅表淋巴结未及;心、肺无特殊;腹软,未见胃肠型及蠕动波,剑突下及上腹明显压痛、轻度反跳痛,肝脾肋下未及,肝、肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣4次/分,双下肢无水肿。

(五)辅助检查

血常规WBC 3.2×109/L,N 38.4%,L 46.4%,M 12%,Hb 114g/l,PLT 237×109/L;尿常规、粪常规:阴性。生化全项未见异常。肿瘤指标示AFP 83.5ng/ml,CA125 121.0U/ml,余在正常范围内;凝血四项未见异常。

1.入院诊断:克罗恩病,累及回肠末段至直肠。

2.入院后上级医生查房分析:①青年女性患者,腹泻7个月;②贫血,肠镜及病理活检提示克罗恩病可能性大,目前诊断为克罗恩病,已应用英利昔单抗治疗3次,今入院目的是继续应用英利昔单抗,完成第4次诱导缓解治疗。目前患者腹泻每天2~3次,无腹痛,无肠外并发症,粪常规、血沉、生化全项等均正常,一般情况良好。另外患者近日出现咽痛、低热等症状,中性粒细胞降低,单核细胞升高,考虑上呼吸道病毒感染所致;应用英利昔单抗后会出现造血系统抑制,但多出现在用药后5~9天,患者距上次使用“类克”已2周,因此血常规异常可能为英利昔单抗的迟发反应。治疗上先应用抗病毒药物、维生素C静滴,小柴胡冲剂口服。待病毒急性期过后再行英利昔单抗治疗。

3.会诊:入院后患者诉咽痛加重。复查血常规:WBC 2.7×109/L,N 29.8%,L 50.9%,M 15.5%,中性粒细胞计数0.8×109/L,患者粒细胞减少明显加重。请血液科会诊,会诊意见:患者行英利昔单抗治疗前血象正常,今血常规提示粒细胞减少,诊断为粒细胞减少症(药物所致可能性大)。治疗上给予“G-CSF”150μg皮下注射,2~3日后复查血常规,必要时行骨髓检查。应用“G-CSF”2天后,患者咽痛好转,复查血象,WBC 3.8×109/L,中性粒细胞43%。考虑患者粒细胞减少是英利昔单抗应用后骨髓抑制所致。目前WBC回升,可行英利昔单抗治疗,剂量:5mg/kg,治疗过程中未再出现粒细胞减少。

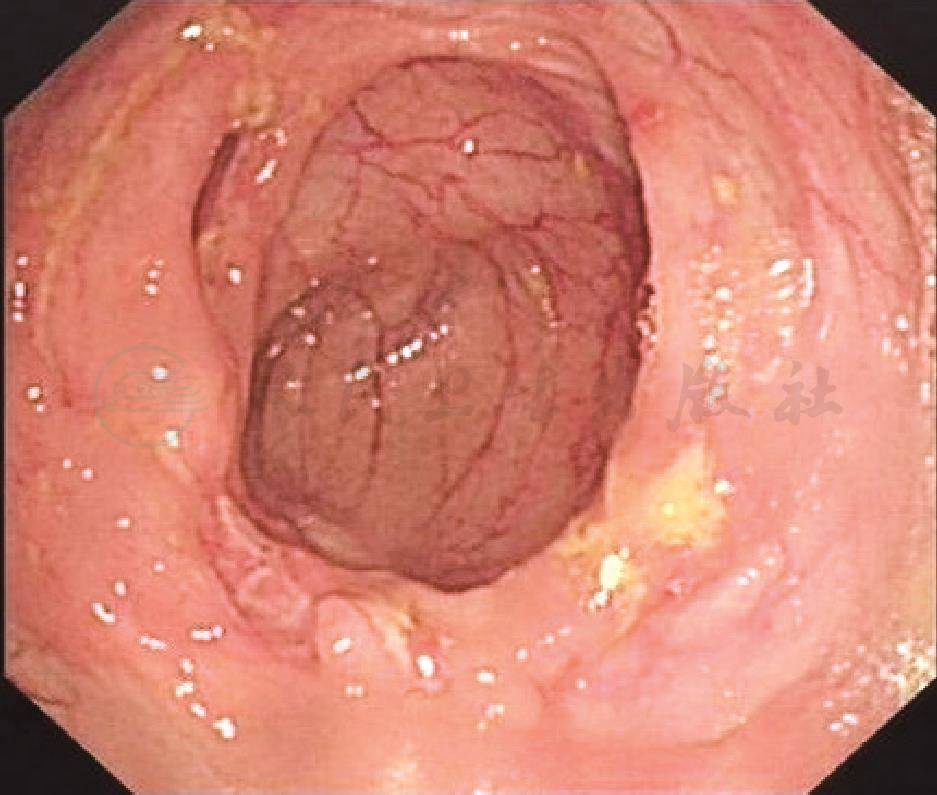

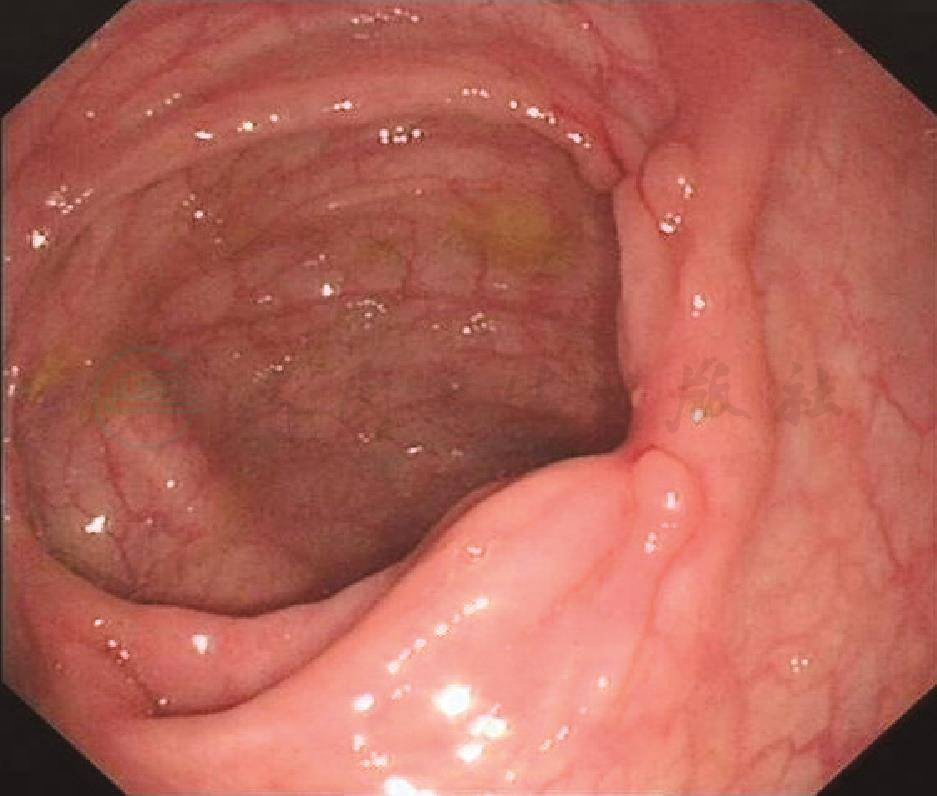

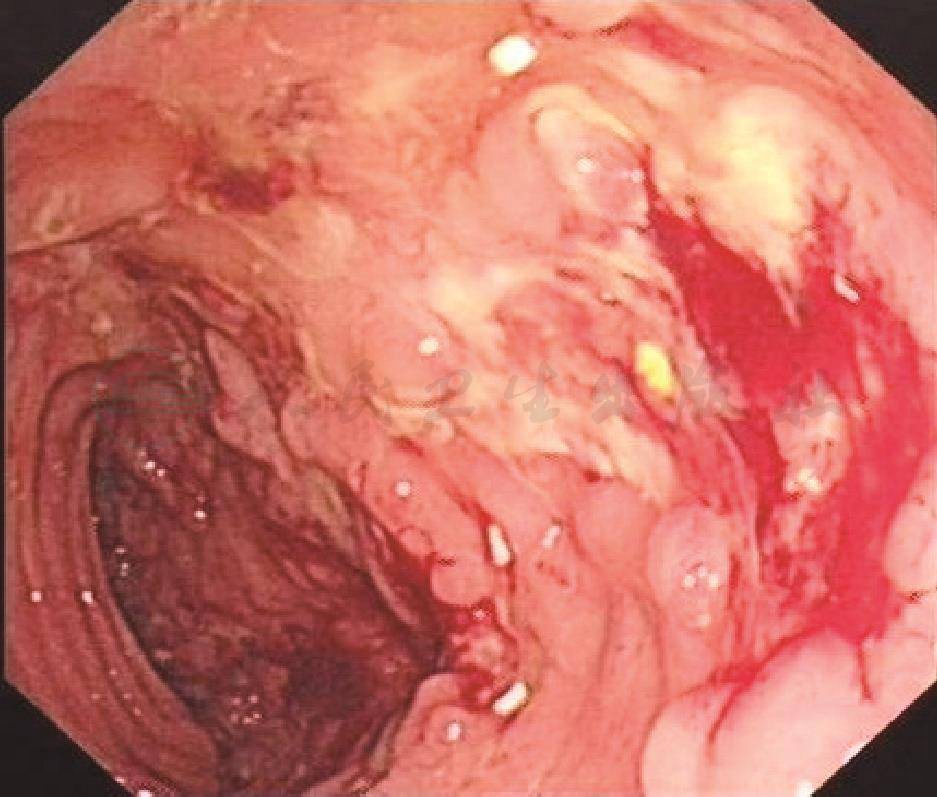

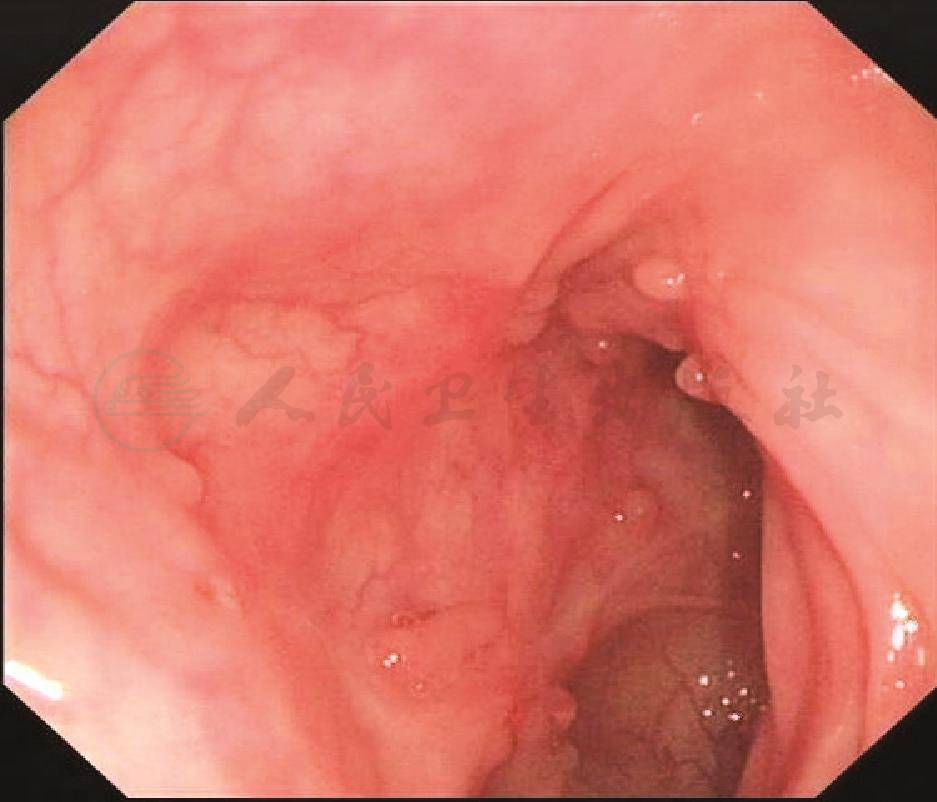

4.在完成第4次诱导治疗后,复查肠镜,肠镜进入回肠末段约20cm,回肠末段20cm见0.3cm阿弗他样溃疡,15cm见一息肉样隆起,大小约0.4cm×0.3cm。回盲瓣开口为唇型,回盲瓣旁见假息肉及溃疡瘢痕;横结肠肝曲至降、乙交界之间肠段见散在假息肉,大小约0.3~0.5cm,表面光滑,横结肠近肝曲见溃疡瘢痕。直肠及乙状结肠未见明显异常。肠镜诊断:克罗恩病(缓解期);治疗前后肠镜比较(图1~图6),原先病变部位黏膜基本愈合。嘱咐患者继续缓解期治疗,每8周一次英利昔单抗治疗。

图1 回盲部治疗前

图2 回盲部治疗后

图3 回肠末端治疗前

图4 回肠末段治疗后

图5 横结肠治疗前

图6 横结肠治疗后