难点:部分结肠切除术后克罗恩病复发的治疗,应该尽量推迟第一次肠切除时间;警惕肛瘘和肛周病变是克罗恩病的肠外表现。

患者,男,30岁,于2008-03-24入院。

(一)主诉

腹痛、腹泻4年,加重1个月。

(二)现病史

患者4年前出现左下腹为主的阵发性隐痛,伴绞痛,腹泻、黄色稀水样便,7~8次/天,伴黏液脓血,无反酸嗳气,无恶心呕吐,无里急后重,无发热,当地医院疑诊克罗恩病行手术探查,术中见降结肠环形狭窄,见回肠约80cm长的较细肠管,仅行降结肠部分切除术。术后病理示:局限性结肠炎伴假息肉形成,淋巴结反应性增生。术后上述症状一度好转,术后口服柳氮磺胺吡啶(4g/d),逐渐减量(1g/d),服药1年后自行停药。期间腹痛时有发作,大便1~2次/天,多时达6~8次/天,偶伴黏液。半年前钡灌肠示:乙状结肠与降结肠交界处轻度狭窄。1月前腹痛、腹泻加重,伴腹部出现包块,体重减轻约5kg。5天前发热,体温最高约38℃。

(三)既往史

8年前出现肛周疼痛、发热,诊断为“肛瘘、肛周脓肿”,当地医院行“肛周脓肿切开引流术”,7年前再在当地医院行“肛瘘切开引流术”。无口腔溃疡,否认肝炎、结核病史。

(四)查体

T:38.2℃,P:72次/分,R:18次/分,BP:112/76mmHg,神清,消瘦,口腔黏膜未见溃疡,心肺未见异常,腹平软,未见胃肠型及蠕动波及腹壁静脉曲张,全腹未及包块,无压痛及反跳痛,肝、脾肋下未及,肝、肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音6~8次/分,可闻及高调金属音;肛周见瘢痕组织,肛门指检未及异常,双下肢无水肿。

(五)辅助检查

血常规:WBC 3.7×109/L,N 50.2%,Hb96g/L,HCT 32.8%,MCV 71.3fl,MCH 20.9pg,MCHC 293g/L,PLT 356×109/L,尿常规正常。粪常规:隐血(+)。生化全项:A 30.6g/l,TC 1.76mmol/L,HDL-C 0.50mmol/L,LDL-C 1.10mmol/L,其他正常。ESR:29mm/h。CRP:47.7mg/L。自身抗体正常。免疫五项补体C3 0.47g/L,其他正常。

1.入院诊断

克罗恩病,病变累及回肠及结肠,降结肠部分切除术后;肛周脓肿切开引流术后,肛瘘切开引流术后。

2.入院后上级医生查房

该患者青年男性,反复腹痛、腹泻4年,8年前肛瘘、肛周脓肿史,4年前外院手术,术中见降结肠狭窄,回肠有80cm长度的肠管较细,表明病变累及小肠和结肠,但只切除了部分降结肠,小肠狭窄未予处理,整个病史较长,诊断首先考虑克罗恩病。术后病理未报告“上皮样肉芽肿”,希望借来手术病理切片送病理科复查。目前腹痛、腹胀及腹部出现包块,为不完全性肠梗阻表现,结合血小板、血沉及C反应蛋白均升高,考虑克罗恩病处于活动期。需要除外肠结核和溃疡性结肠炎。

3.胃镜

浅表性胃炎伴胆汁反流。结肠镜:距肛门20~40cm,见肠黏膜弥漫性增生样病变,距肛门30cm处肠管狭窄,40cm处管腔狭窄更明显,镜头不能插入(图1)。病理活检:距肛门35cm可见黏膜组织慢性炎伴急性活动、淋巴滤泡形成。

4.为明确下一步治疗方案,于2008-04-03行科内讨论

(1)甲医生

病理科阅读4年前的手术标本切片,支持克罗恩病的诊断。克罗恩病治疗的共识意见认为:克罗恩病肠段切除术后仍需要药物维持治疗;根据4年前手术记录,患者存在小肠及结肠的多处病变,但手术仅切除了部分结肠,4年来患者的治疗又不规范,因此导致病情反复。

(2)乙医生

患者克罗恩病范围较广,且病程较长。根据目前症状、体征、炎症指标及入院后结肠镜检查示结肠活动性病变和狭窄,根据简化CDAI标准,患者处于重度活动期。由于柳氮磺胺吡啶只在结肠分解和吸收,对小肠克罗恩病无效,建议在使用5-氨基水杨酸类制剂同时加用激素和免疫抑制剂以控制病情。开始可给予泼尼松40~50mg/d,4周后逐步减量以达有效控制患者病情的目的。而患者对应用免疫抑制剂有顾虑、抵触,现先使用激素治疗,再加用免疫抑制剂。

(3)丙医生

回顾8年前就有肛瘘、肛门脓肿病史,回肠及结肠的多节段狭窄,因此克罗恩病诊断明确,结合患者发热、血沉及C反应蛋白均升高,表明为克罗恩病活动期。对此患者的治疗目的是缓解症状,提高患者的生活质量和生存时间,患者已经切除了部分结肠,应该尽量延缓患者再手术时间,减少手术次数。目前肠镜见乙状结肠和降结肠处狭窄,考虑为复发,也不能排除上次手术切除不完全所致。尽管目前偶发腹痛、腹胀及腹部肠型,表明存在不全性肠梗阻,但仍建议内科保守治疗,控制炎症活动、给以肠内营养支持,暂不需外科手术治疗。目前其病变处于活动期,激素是控制活动期最有效的药物,但不能长期维持治疗,应该应用免疫抑制剂作为维持治疗药物,建议治疗方案:美沙拉嗪+激素+免疫抑制剂,以达有效控制疾病活动的目的。

5.治疗

予肠内营养支持,口服泼尼松50mg/日,苯酰甲硝唑4g/d,硫唑嘌呤50mg/d治疗,1周后患者无发热,诉腹痛明显缓解,且每日排1~2次黄色软便,复查血常规:Hb 103g/L,PLT 340×109/L,ESR 7mm/h,CRP 0.2mg/L,A34.5g/L。准予出院,出院后门诊随诊,及时调整治疗方案。

6.1年后复查

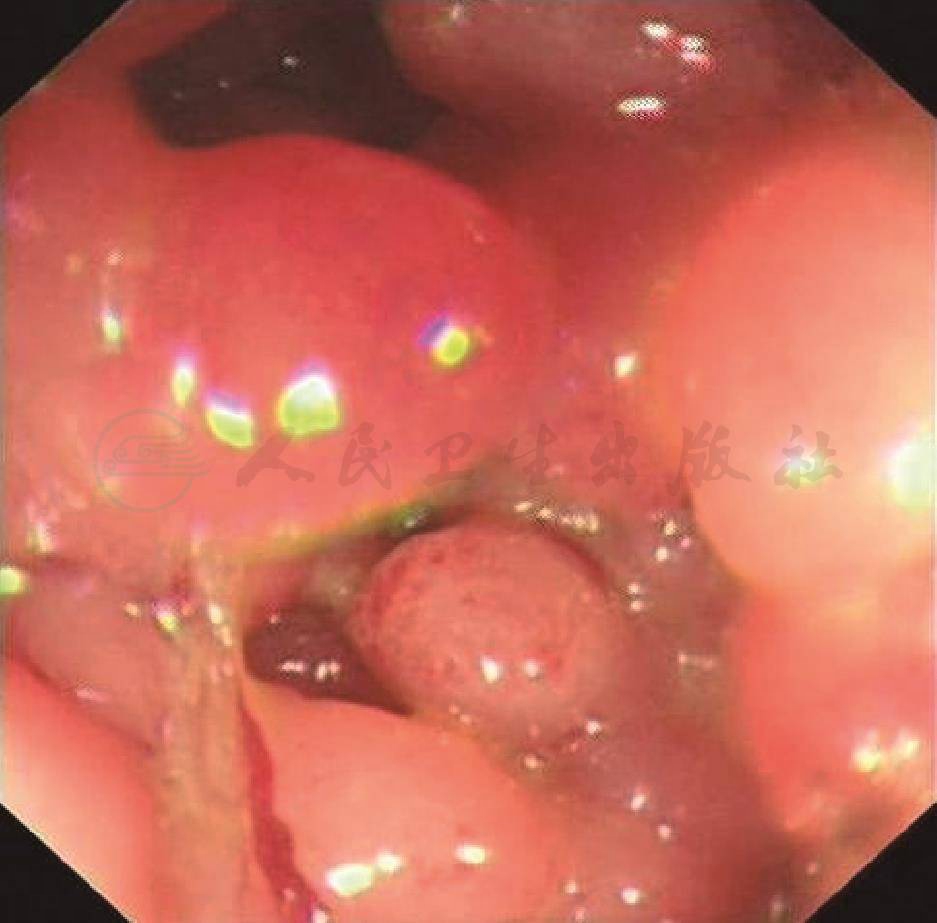

直、乙状结肠交界处、乙状结肠可见铺路石样改变,肠管狭窄长约7cm,内镜勉强通过,并插入回肠末段,其余肠黏膜未见明显异常,回盲瓣可见增生样改变(图2)。

图1 距肛门口20cm结肠黏膜见弥漫性增生样病变

图2 正规治疗1年后肠镜通过狭窄处达到回盲瓣