【疾病概述】

侵袭性纤维瘤(aggressivefibromatosis,AF)或硬纤维瘤(Desmoid)是1838年Muller首次提出并命名,因其显示正常的有丝分裂、不转移的临床特点,一直被认为是良性病变。但该病具有局部侵袭性,无包膜,即便广泛切除也容易局部复发,约8%患者可迅速生长致患者死亡,而20%~30%的患者可能出现疾病稳定或自行缓解的特点,有别于其他良性肿瘤。国外资料显示侵袭性纤维瘤发病率占软组织肿瘤的3%,占所有肿瘤的0.03%,多为单发,偶有多发。

该病病因不清楚,可能与内分泌以及结缔组织生长调节的缺陷等有关。约25%的患者局部病灶有创伤史,证明局部创伤是该病诱发因素之一,Goy等报道61例中19例发生在曾经手术部位,从手术创伤到发生侵袭性纤维瘤时间平均为2.75年。发生于腹壁的侵袭性纤维瘤不管是腹膜内还是腹膜外,均与遗传因素关系密切。另外,由于侵袭性纤维瘤容易发生在妊娠期间及产后妇女,有研究表明,雌激素在侵袭性纤维瘤发生的多因素过程中可能扮演重要作用。

病理方面,侵袭性纤维瘤是发生于肌肉、腱膜和深筋膜等处的良性肌腱膜过度增生,组织学上为良性肿瘤,但具有局部侵袭性,无包膜;肉眼观,肿物形态不规则,切面灰白,成交错编织状。显微镜下,肿瘤由丰富的胶原纤维和极少的纤维细胞构成,平行排列,细胞有异形性和核分裂象,肿瘤边缘常可见到被肿瘤组织包绕的横纹肌小岛,有时不易与纤维肉瘤鉴别。

临床上,可发生于任何年龄,包括婴儿和老年人,好发于30~40岁。男女比例为1∶(1.5~2.5)。发生于四肢比躯干常见,年龄是决定肿瘤好发部位的重要因素,儿童患者好发于四肢,而成年患者好发于躯干。肿瘤好发生在肌肉、腱膜和深筋膜等处。常是无意中发现躯干或四肢不能推动且无波动的硬性肿块,边界不清,局部皮肤正常,一般不出现淋巴转移,其他症状与肿瘤压迫相邻器官相关,如器官梗阻、神经受损和功能障碍。腹腔内原发的侵袭性纤维瘤可能长期无症状。单靠临床表现不能与其他软组织肿瘤相鉴别。影像学检查增强CT和MRI检查可以确定肿瘤的位置、范围和浸润程度,但不能区分侵袭性纤维瘤与其他软组织的肿瘤,且对评估术前肿瘤的边界价值较小。MRI比CT更能够准确地判断肿瘤性质及与血管神经的关系,但须靠病理学检查确诊并确定肿瘤浸润范围。

侵袭性纤维瘤的外科治疗是治疗的首选,须切除肿瘤及周围足够的正常组织,Micke等对切缘状况与肿瘤复发关系作了统计:手术切缘是阴性(R0),仍有较高的局部复发率12%~27%,切缘镜下阳性(R1)患者局部复发率为42%~68%,切缘肉眼阳性(R2)患者局部复发率为100%,总的来说外科切除后的局部复发率约为40%。术后放疗能显著降低局部复发率,多篇报道结果相一致,对手术切缘阳性患者术后加放疗取得了与手术切缘阴性者相似的局控率。单独放射治疗是不能手术治疗病人的一种治疗手段。由于手术和放疗对侵袭性纤维瘤病有良好的治疗效果,目前对侵袭性纤维瘤的化疗仅限于不宜手术和放疗的病例。由于病例数较少,传统的抗肿瘤药物无肯定结果。雌激素受体阳性患者可能用抗雌激素治疗有效,依马替尼(imatinib)等靶向治疗还需要进一步观察。年龄是主要的复发因素之一,年轻的患者比年老的患者容易复发,曾经发生过复发的患者则复发率更高。

【病例介绍】

病史

女性患者,28岁。以“右腹壁肿物5年”为主诉入院。患者5年前发现右腹部肋弓下缘肿物,约鸡蛋黄大小,无疼痛,于当地医院检查后未予特殊处置,近2年来肿物逐渐增大,半年来增大速度加快,并略有疼痛。患者病来饮食、二便可,睡眠可,无明显体重减轻。

体格检查

右侧胸腹壁可见一隆起肿物,大小约20cm×15cm,左侧界限至脐左侧两指,右侧至腋中线,下极至右髂前上棘,上极至锁中线6肋间,边界尚清,质硬,无压痛,活动度差(图1)。

图1 肿物的界限

辅助检查

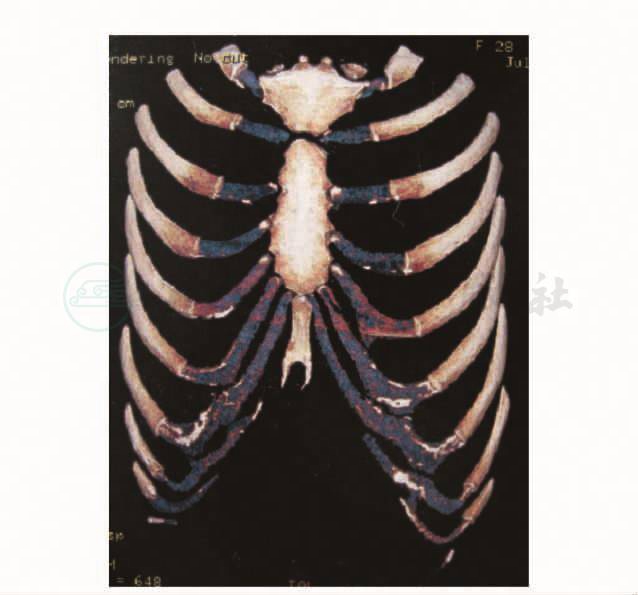

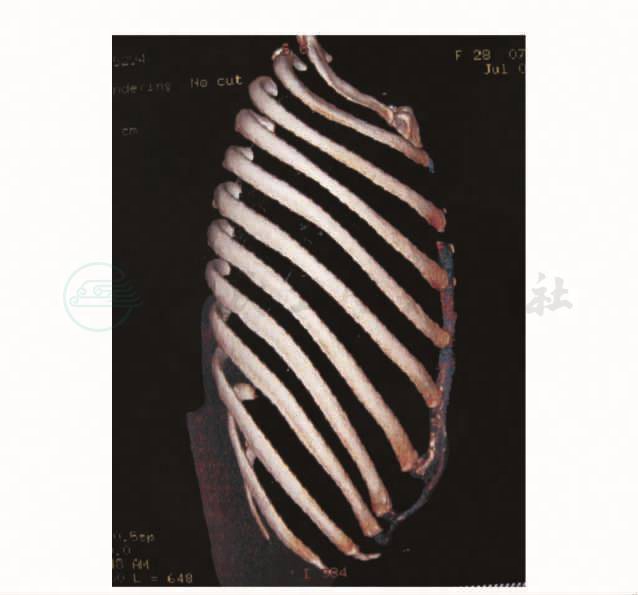

超声:见腹壁及局部肋骨层次走行处可见大小约8.59cm×8.68cm的实性团块回声反射,其内回声不均匀,可见丰富彩色血流,肝脏略受挤压。肋骨平扫CT三维重建提示双侧肋骨骨质未见确切异常,右侧第8、9肋间隙变窄(图2,图3)。

图2 肋骨平扫CT三维重建(一)

图3 肋骨平扫CT三维重建(二)

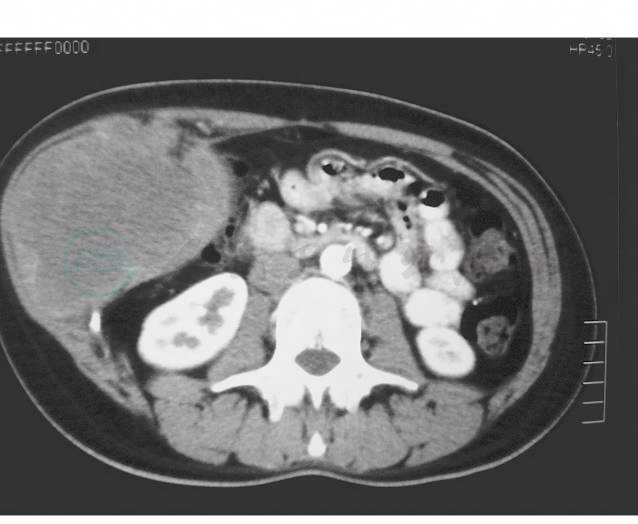

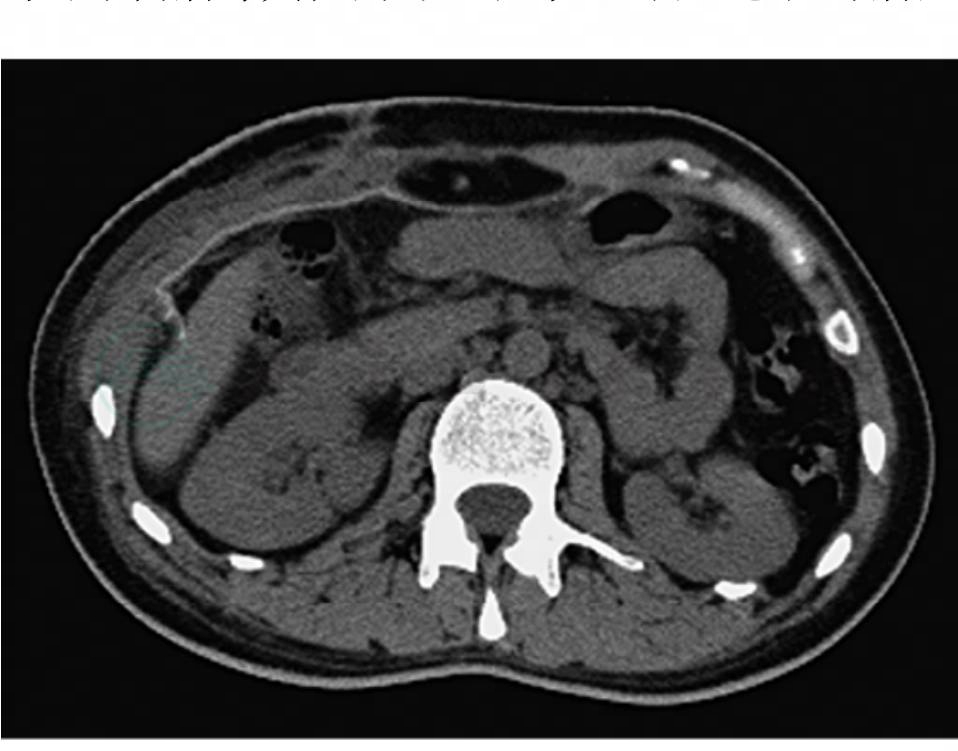

上腹增强CT:脐上偏右腹壁软组织内见以一不规则肿块影,大小约12.07cm×9.52cm,密度不均,可见高密度分隔样结构,界限清晰,包膜完整。局部肋骨受累可见骨质破坏,肿块向内推挤肝脏受压(图4,图5)。肺CT及骨ECT未见远处转移。心、肺、肝、肾等脏器功能检查正常。穿刺病理:倾向间叶源性肿瘤,纤维源性可能大,考虑为良-交界性。

图4 上腹增强CT示右腹壁规则肿块影(一)

图5 上腹增强CT示右腹壁规则肿块影(二)

入院诊断

右胸腹壁肿物,侵袭性纤维瘤可能大,不除外纤维肉瘤。

1.术前结合查体及影像学检查,考虑需切除大块胸腹壁组织,可能需同时切除肋骨,可能出血较多,故备血,术后胸腹壁组织缺损大,拟以补片修补。术前30分及术后应用抗生素各一次预防感染。

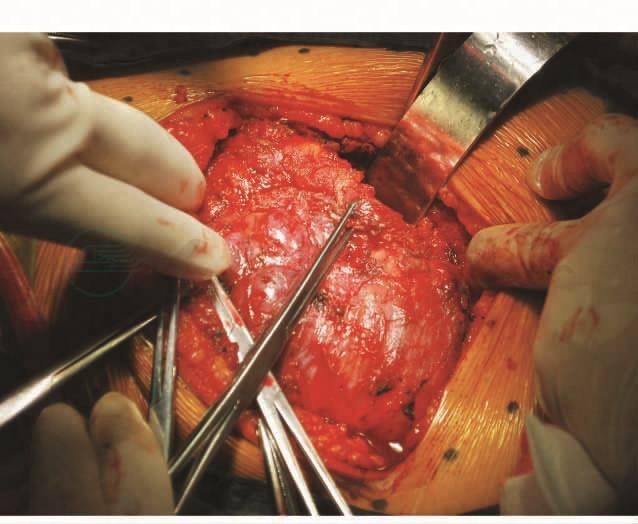

2.手术过程:全麻成功后,病人平卧位,右季肋区垫高,术区常规碘附消毒、铺无菌单。取右肋缘下肿物表面斜切口,长约12cm。切开皮肤皮下、腹外斜肌,达肿瘤表面,边游离边探查,见肿瘤位于腹内斜肌内,前下方有包膜,内侧侵入腹直肌达中线,外侧达腋前线,上方包绕第8~10肋骨前段及肋弓软骨,内面侵袭腹膜及膈肌和胸膜。沿包膜顺利游离肿瘤前下面、内外侧及后面,将受侵肌肉、腹膜、膈肌胸膜及周围部分正常组织一同切除,腹腔内无侵袭,向上游离受侵之第8~10肋骨及肋弓(图6),将其与肿物一同完全切除,肺脏无损伤,肋骨断端涂骨蜡,缝合肋膈窦,胀肺排气,检查胸腔封闭好,无漏气。肿物大小15cm×10cm×10cm,实性,部分包膜(图7),标本送冷冻病理,诊断侵袭性纤维瘤。仔细止血,取巴德15cm×10cmEX防粘连补片,置于腹腔内胸腹壁缺损深面,周围缝合固定。补片外腹外斜肌深面留置硅胶引流一枚,切口外侧另戳孔引出。缝合腹外斜肌及皮下,消毒后钉合切口,敷料覆盖。清点器械纱布如数,术终。术中失血约100ml,未输血。手术结束后,BP 110/80mmHg,P 70次/min。

图6 术中所见

图7 切除后的大体标本

3.术后腹带包扎,监测生命体征及引流量,补液支持,排气后进食。术后引流量不多,淡血性,术后第3天小于10ml,予以拔除。术后8天拆除皮钉,切口愈合良,胸腹壁形态恢复正常,无血清肿,无切口疝(图8)。

图8 术后腹壁外观

复查CT示右第8~10肋骨缺如,皮下脂肪水肿,肌间隙少许积气(图9,图10)。出院。

图9 术后复查CT图像(一)

图10 术后复查CT图像(二)

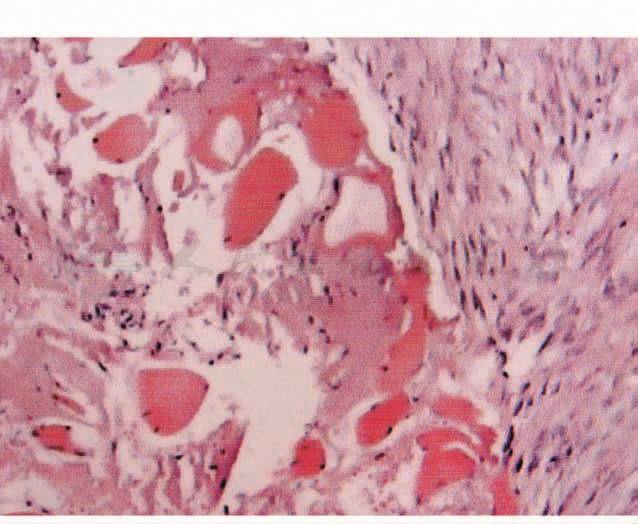

4.术后病理,大体见右胸腹壁肿物15cm×10cm×10cm大小,似有包膜,周围带有正常肌组织,切面黄白,质略韧,局灶粉白质中,内见肋骨及肋软骨,肿物与骨组织关系不清。镜下见瘤细胞梭型,编织状、束状排列,侵袭性生长,侵及横纹肌及软骨。诊断为侵袭性纤维瘤(图11)。

图11 病理诊断为侵袭性纤维瘤

5.术后1个月复查,查体外观正常,胸腹壁无薄弱,未触及肿物。CT示右第8~10肋骨缺如,腹壁深面见线状补片影,皮下脂肪水肿,肌间隙积气好转(图12,图13)。入肿瘤内科进行放射治疗。

图12 术后一个月复查CT图像(一)

图13 术后一个月复查CT图像(二)

6.随诊1年无复发,状态良好。