【疾病概述】

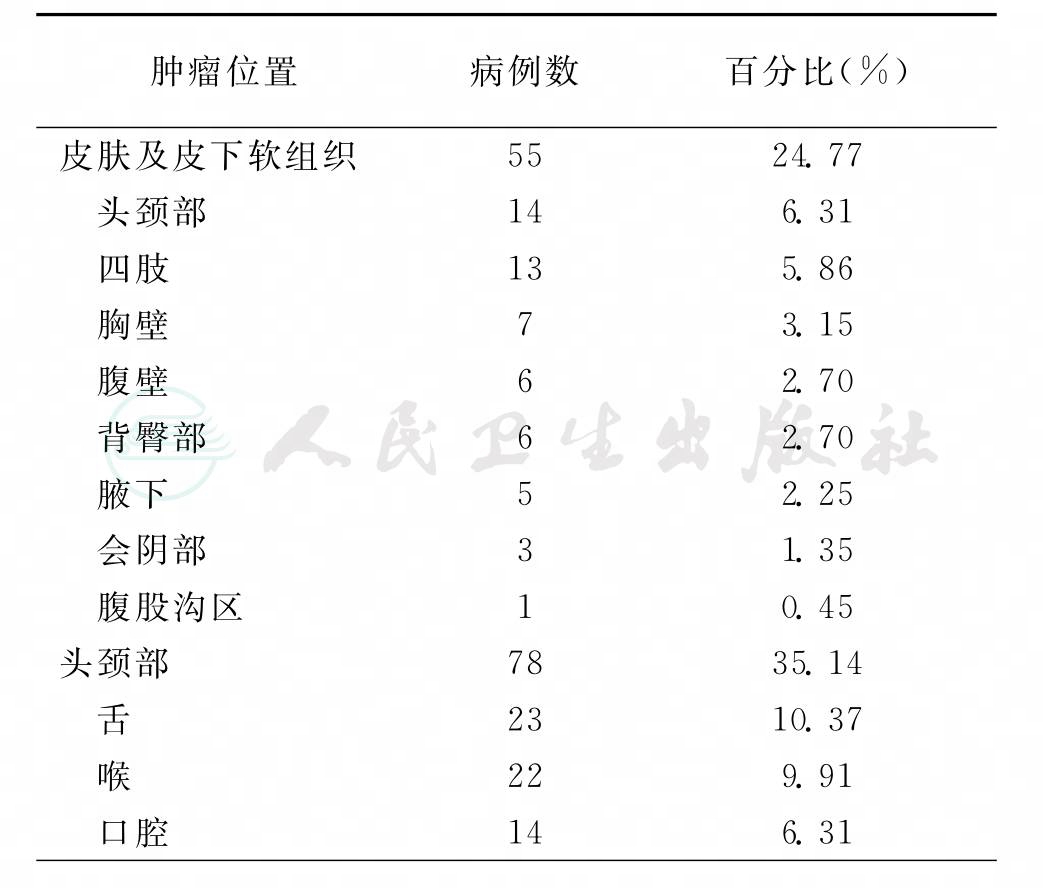

颗粒细胞瘤(granular cell tumor,GCT),又称颗粒细胞神经鞘瘤(granular cell nerve sheath tumor)、颗粒细胞肌母细胞瘤(granular cell myoblastoma)、Abrikossoff瘤等。最初认为颗粒细胞瘤是肌源性的,但自20世纪中叶以后,普遍认为它是一种神经源性肿瘤。颗粒细胞瘤最常发生于皮肤及皮下软组织、乳腺、舌、喉等部位,发生于胆道系统的非常少见。我们查阅了1979~2008年有关颗粒细胞瘤的文献,并总结了其解剖分布(表1),其中仅有1例发生在胆道系统,为1999年南京军区总医院报道的一位46岁女性患者,仅占全部病例的0.45%。

表1 我国颗粒细胞瘤的解剖部位分布(1979~2008)

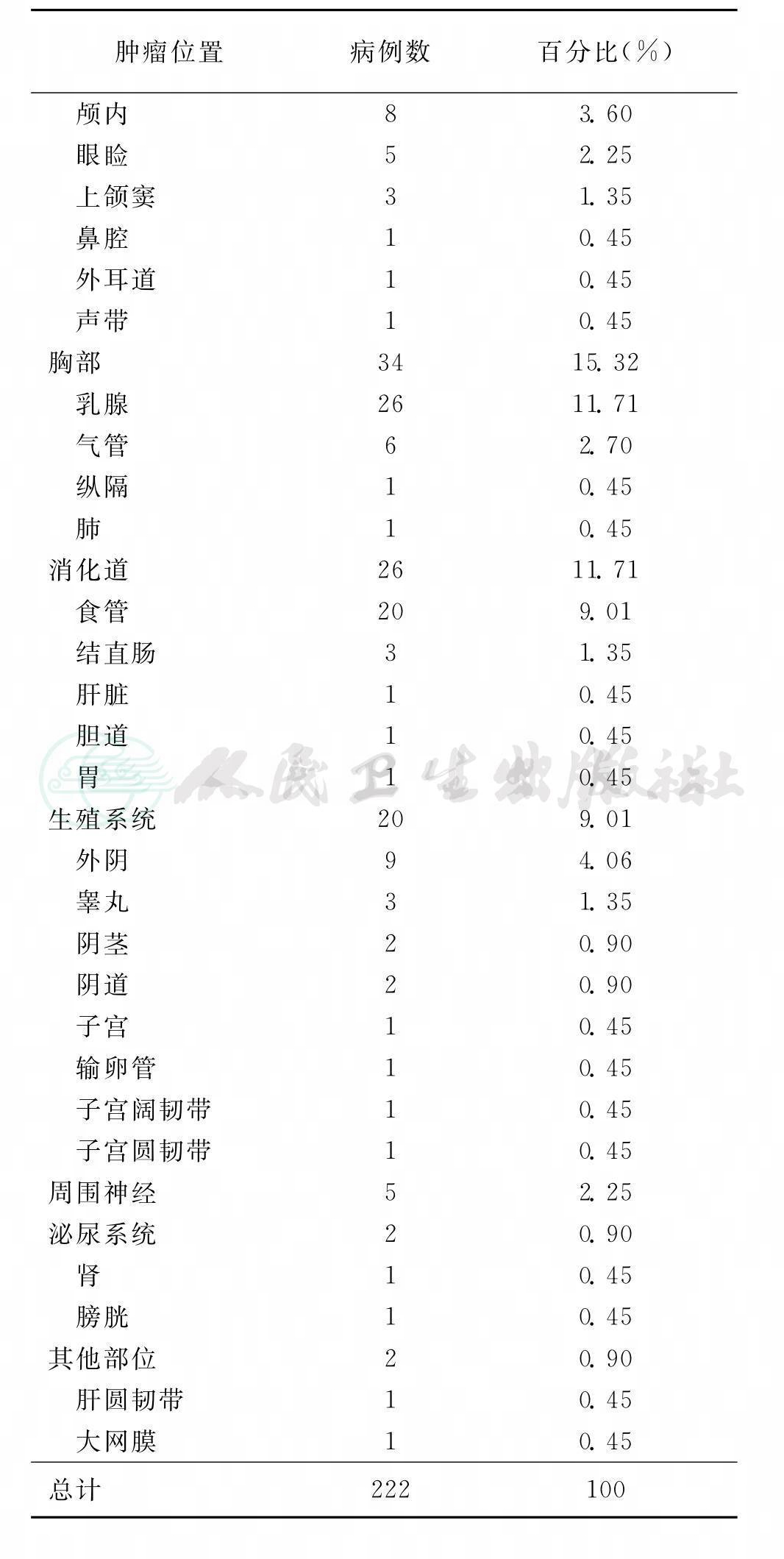

胆管颗粒细胞瘤属胆管良性肿瘤的范畴,属于非上皮源性肿瘤(表2),其发病十分罕见,据国外文献报道,其发病率占胆管良性肿瘤的10%左右,在我国的发病率估计还要低一些。我们在2007年诊治了1例胆管颗粒细胞瘤的病人,现介绍如下。

表2 胆管良性肿瘤的分类

【病例介绍】

病史

男性患者,23岁。以“尿黄1个月,皮肤黄染20天”为主诉入院。黄疸特点为无痛性,进行性加重。无腹胀、腹痛及发热等症状。病来食欲较差,体重下降约2kg。

体格检查

T 36.2℃,P 71次/min,BP 125/78mmHg,R 17次/min。巩膜及周身皮肤明显黄染。腹平软,无压痛,肝、脾肋下未触及,全腹未触及肿块,移动性浊音阴性。双下肢无水肿。

辅助检查

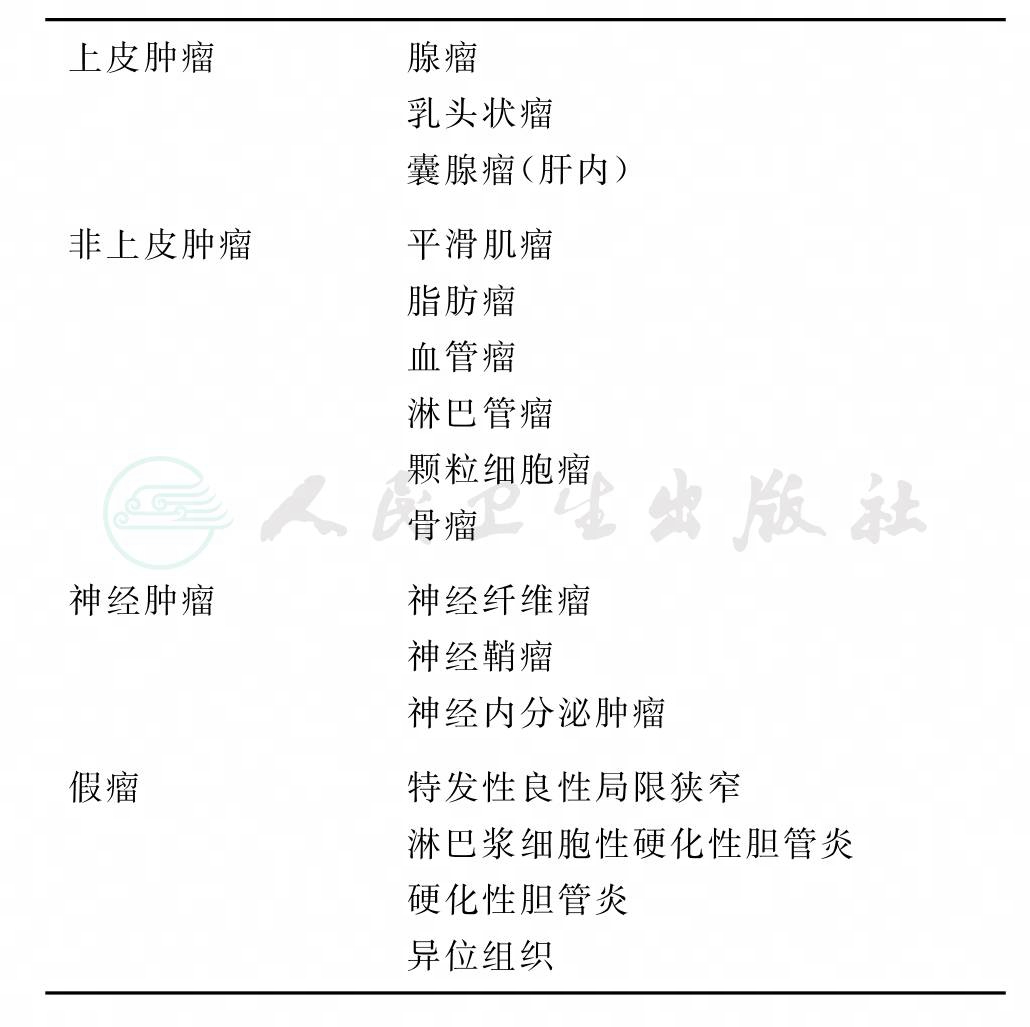

肝功能检查:总胆红素175μmol/L(正常值0~17μmol/L),其中直接胆红素133μmol/L(正常值0~8.6μmol/L);碱性磷酸酶1355IU/L(正常值25~95IU/L),谷草转氨酶(ALT)182IU/L(正常值0~40IU/L);肿瘤标记物CA19-9、CEA、AFP均正常;磁共振胆胰管成像(MRCP)检查示肝内胆管扩张,肝门胆管连续性中断,胆囊未显影。提示:肝门部胆管占位病变,肝门部胆管癌不除外(图1)。

图1 MRCP检查示肝内胆管扩张,肝门部胆管连续性中断

入院诊断

1.肝门部胆管占位病变,肝门部胆管癌?

2.梗阻性黄疸

1.完善术前检查,充分术前准备后,限期手术治疗。

2.术中所见及处理 肝脏呈淤胆性改变,胆囊空虚,肝门部可触及1cm×1cm大小肿物,其近端肝管扩张。肝脏及腹盆腔无转移灶,周围淋巴结无肿大。术中切除胆囊,并局部切除病变段胆管,上端距肿物约0.5cm,下端距肿物约1cm,术中胆管断缘送冷冻回报为良性。行肝管空肠Roux-en-Y吻合术。

3.术后管理 术后需观察引流液性状,注意有无吻合口漏发生。同时需观察肝功能,其中最主要的是胆红素的水平,一般来说,如果肝功能代偿良好,胆汁排放的通道恢复畅通后,胆红素会明显下降。如果胆红素下降缓慢,或是下降后又出现反弹,甚至术后不降反升,这都表明肝功能代偿不良,需积极保肝排胆治疗,中药茵陈蒿汤是有效的降黄药物,在我们的实践中体会到其作用优于一般的西药制剂。

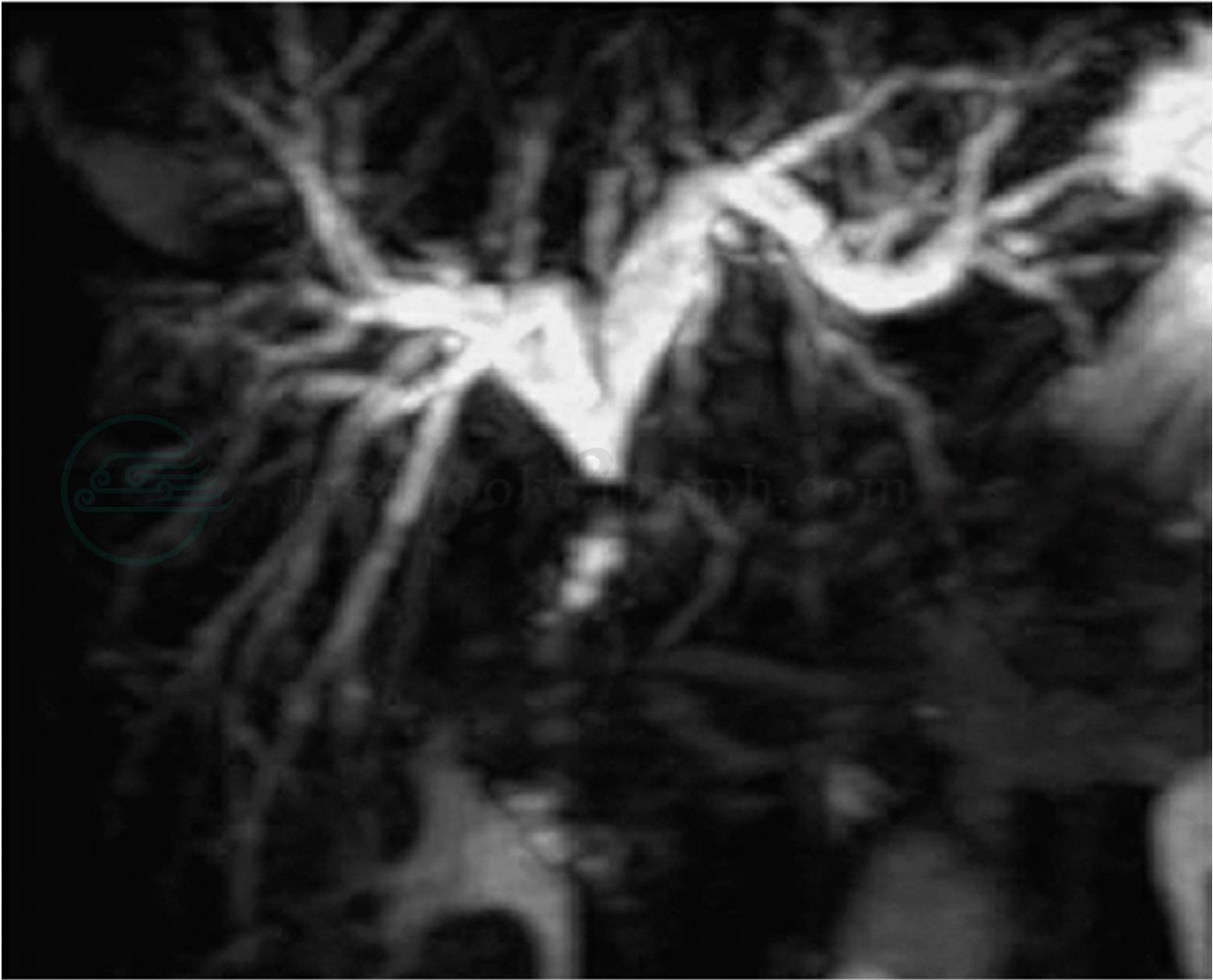

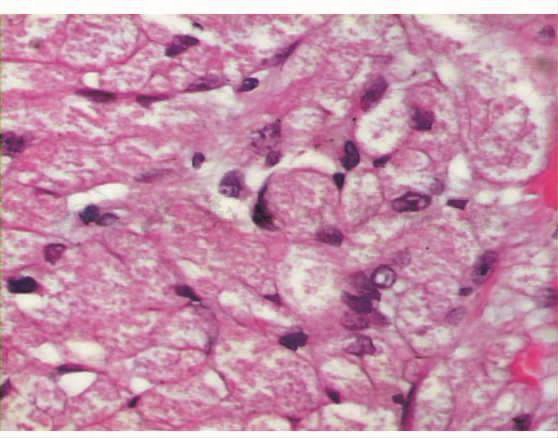

4.病理所见 切开标本可见肿物生长于胆管壁,为黄白色结节状,切面为实性,质地较硬。镜下所见:肿瘤由成束的多角形细胞组成,胞浆丰富,呈嗜酸性;胞浆颗粒呈PAS强阳性反应;核小而深染,卵圆形,居中;表面由胆道黏膜柱状上皮细胞覆盖。免疫组化显示:S-100、GFAP和NSE阳性。病理结果:胆管颗粒细胞瘤(图2)。

图2 病理诊断为胆管颗粒细胞瘤

5.预后及随访 病人术后恢复顺利,无并发症出现,12天出院。术后随访38个月无肿瘤复发征象。