【疾病概述】

原发性肝癌(以下简称肝癌)是临床上常见的消化系统恶性肿瘤之一,其中90%为肝细胞肝癌,目前其发病率在世界范围内呈上升趋势。原发性肝癌是全球第5位常见恶性肿瘤,疗效差,5年的平均生存率只有7%左右,全世界每年由于肝癌的死亡人数可达60万,病死率位于第3位。我国是全球肝癌发病率最高的国家,据统计,目前我国肝癌发病人数占全球的55%,而死亡人数占全世界肝癌死亡人数的45%,病死率每年为54.7/10万人,是癌症导致死亡的第2位原因,对我国人民的身体健康造成严重威胁,肝癌的治疗仍是一项重要工程。因其早期无特异性表现,难以发现,待有症状得以确诊时,病期多已较晚,以致失去手术机会,而其他治疗效果基本不理想。随着科学技术的发展,肝癌由过去的不治之症变为目前的部分可治。以手术切除为主的综合治疗大大提高了肝癌患者的生存率,目前手术切除是获得肝癌长期生存的最重要手段。除此之外,其他治疗手段,如手术前后的分子靶向治疗、系统性化疗等,使患者的生存质量明显提高,其作用机制和已经显示出来的治疗效果让人们对肝癌治疗的前景非常期待。

【病例介绍】

病史

男性患者,47岁。以“肝硬化5年,发现肝脏占位病变1周”为主诉入院。5年前患者因乙型肝炎复查CT发现肝硬化改变,无黄疸,无腹痛、腹胀,无寒战、发热,无呕血、便血,规律行“干扰素”等抗病毒药物对症治疗。3年前出现刷牙后牙龈出血,未予特殊治疗,近期因化验AFP增高,1周前进一步查肝脏增强磁共振及增强CT发现肝硬化基础上出现肝脏占位表现,为求进一步诊治,遂来我院。病来食欲尚可,睡眠较差,无明显消瘦,大便正常,无黑便及黏液脓血便,小便无异常。既往史:10年前诊断为乙型病毒性肝炎,规律应用抗病毒药物治疗(具体不详),否认糖尿病、高血压及冠心病、结核病史,否认药物过敏史,无手术史。

体格检查

T 36.4℃,P 92次/min,BP 112/77mmHg,R 18次/min。神志清,皮肤、巩膜无黄染,未见肝掌及蜘蛛痣,未见皮下出血及瘀斑,浅表淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心脏听诊未闻及异常,腹平坦,无胃肠型及蠕动波,无腹壁静脉曲张,全腹软,无压痛及反跳痛,无肌紧张,Murphy征(-),肝脏肋下未触及,脾脏肋下3cm,Ⅱ度硬。肝区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/min,双下肢无水肿。脊柱及四肢无畸形,生理反射存在,病理反射未引出。

辅助检查

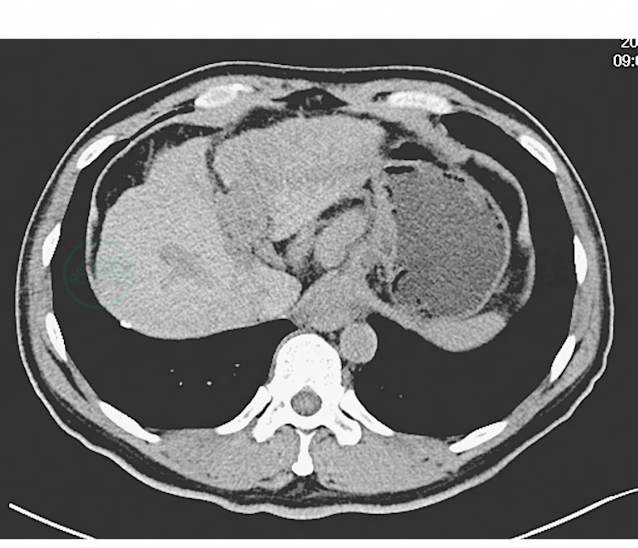

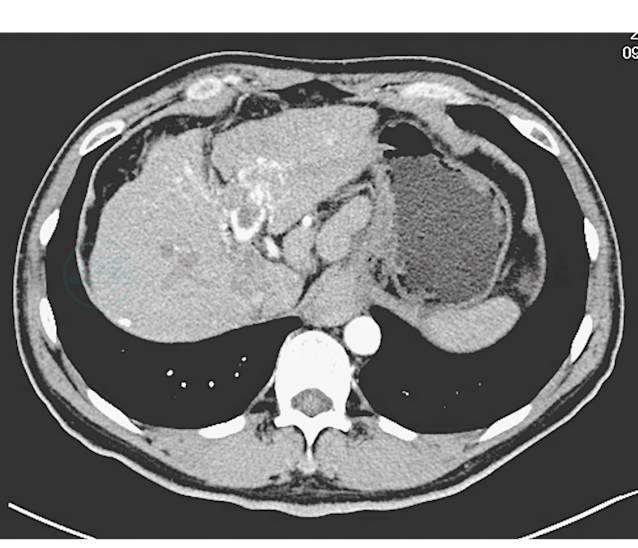

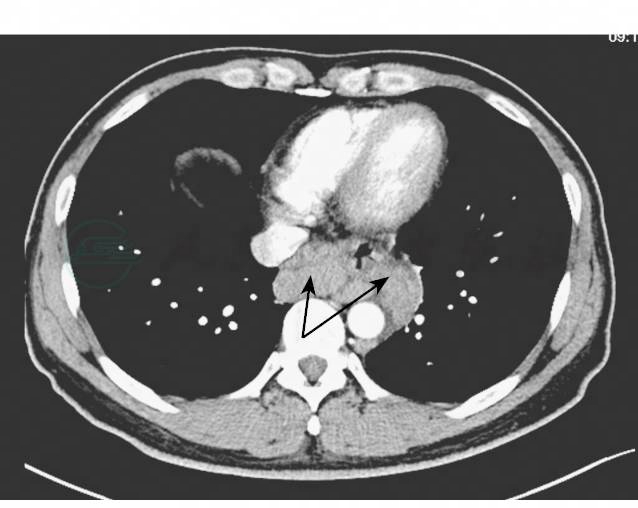

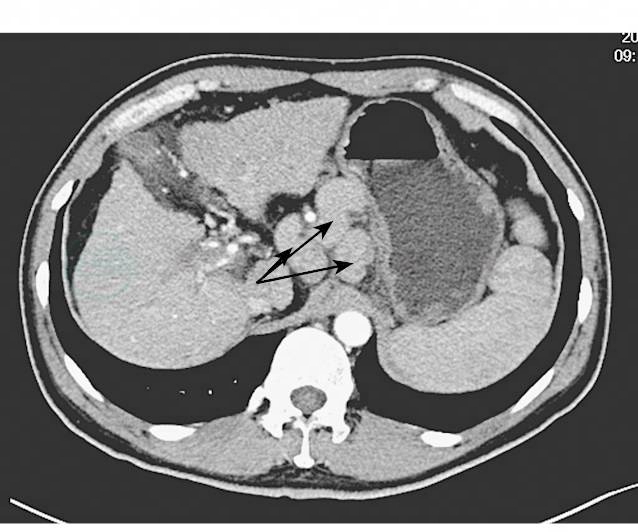

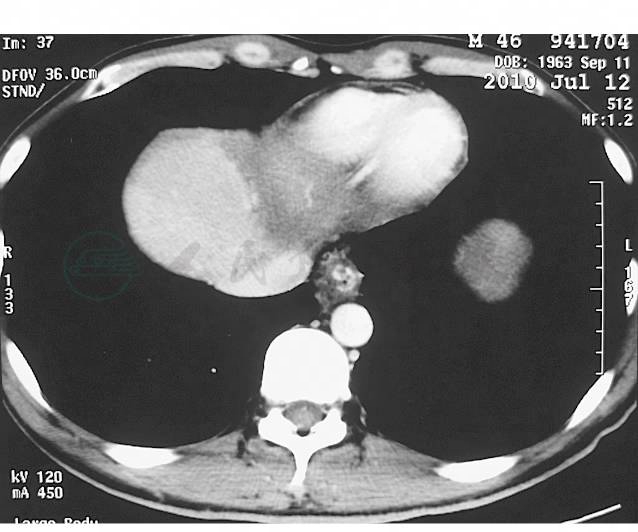

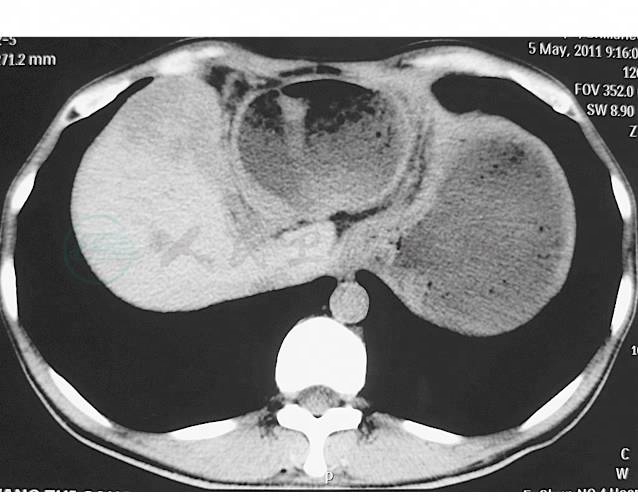

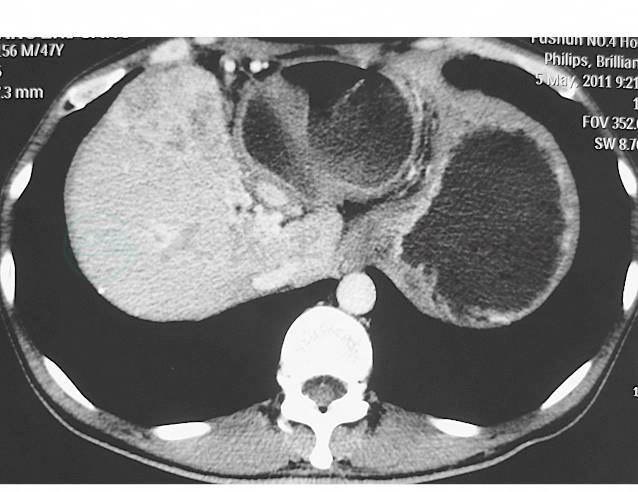

甲胎蛋白(AFP)154ng/ml(正常值0~9ng/ml);血常规:白细胞3.3×109/L,血红蛋白140g/L,血小板41×109/L。肝脏增强MRI示肝硬化,肝实质信号欠均匀,增强后强化不均,但未见确切占位性病变。脾大,门脉高压症,门脉及左支栓子形成。肝脏增强CT示肝左外叶不规则低密度区,增强后有强化,密度低于正常肝实质,内可见多发迂曲小血管影,考虑为原发性肝癌(图1,图2),伴门脉主干及左支栓子(图3)。肝硬化、脾大、门脉高压、食管下段、贲门胃底部重度静脉曲张及左侧腹膜后侧支血管形成(图4,图5)。

图1 平扫CT示肝左叶低密度灶

图2 增强后病灶强化

图3 肝脏CT示门静脉癌栓

图4 术前CT图像显示食管下段扩张血管

图5 术前CT图像显示贲门周围曲张血管

入院诊断

1.原发性肝癌、门脉癌栓

2.乙型肝炎后肝硬化

3.门脉高压症

4.脾功能亢进

1.入院后完善检查:肝炎病毒检查HBsAg(+),HBeAg(+),HBcAb(+)。肝功能:白蛋白32g/L,谷丙转氨酶36U/L,总胆红素22.6μmol/L。凝血功能:凝血酶原时间14.2秒,延长不足1秒。肝功能储备:吲哚氰绿排泄实验(ICG15):5%。胃镜提示食管中下段重度静脉曲张,红色(RC)征阳性(图6)。彩超提示肝硬化、肝左叶见低回声区,边界模糊,门静脉、脾静脉栓子。心、肺功能检查正常,未见远处转移病灶。检查同时予以保肝治疗,肌注维生素K,术前留置胃管、尿管,备红细胞悬液、血浆及血小板。

图6 术前胃镜示食管中下段重度静脉曲张,红色(RC)征阳性

2.准备充分后全麻下行肝左外叶切除、脾切除、贲门周围血管离断、脾静脉、门静脉取栓术。病人取平卧位,腰下垫扁枕,取上腹“人”字切口长25cm,逐层入腹,保护切口。探查:腹腔内无渗出,肝脏缩小,呈混合结节肝硬化表现,肿瘤位于肝左外叶,约6cm×5cm×4cm大小,腹腔内未见转移灶,门脉系统广泛怒张,肠系膜根部无肿大固定淋巴结,脾大15cm×10cm左右。胆囊正常,未触及结石,肝十二指肠韧带未见肿大淋巴结,先切断肝圆韧带,向下牵引,切开镰状韧带、左冠状韧带、左三角韧带,充分游离左半肝。切开肝胃韧带,见胃冠状静脉粗2cm,呈静脉瘤样改变,遂先行小弯侧断流,沿胃壁自胃角向上切断胃冠状动静脉胃支,向下牵拉胃,切断食管支,向上游离,显露高位食管支,扩张达1cm,切断结扎。于根部切断移除结扎胃冠状静脉。断脾结肠韧带、脾胃韧带、脾肾韧带、脾膈韧带,游离脾脏,于脾门先断脾动脉,脾脏缩小后,断脾静脉,移去脾脏。向脾静脉近侧插入6FFogarty导管,球囊注水1.5ml后取栓2次,未见栓子,结扎并缝扎。再游离胃上后与腹后壁之间联系,其中切断结扎胃后静脉,下拉食管,贴近食管壁断下段8cm长食管血运,以镰状韧带为切断线,先以电刀切开肝包膜,然后以止血钳钳夹切开肝实质,断面所有管道系统均予结扎,直至将左外叶切除(包括完整肿瘤),断面出血点予仔细缝扎止血,敞开门脉断端,向主干方向置入Fogarty导管取栓,进入20cm,取栓3次,取出(0.5~1.0cm)×0.5cm栓子3块,留送病理,缝扎门脉断端,并绞锁缝合断面。冲洗术野,查无活动出血,肝断面无胆漏,敷明胶海绵,经文氏孔至肝断面置引流管一枚,自右侧腹引出,脾床置引流管一枚,自左侧腹引出,清点纱布器械无误,关腹术终。手术共4小时,失血800ml,输红细胞悬液4U,血浆400ml。术后血压、脉搏平稳。

3.术后予以补液支持、抗炎、保肝、抑酸治疗,密切注意生命体征、神志、引流管量及性状。及时复查血常规、肝、肾功能及血氨。术后转氨酶及血氨一过性轻度升高,一周后基本恢复正常,无黄疸,无肝性脑病。

4.术后3天,无明显活动出血,加用低分子右旋糖酐防止脾静脉血栓形成。血小板3天恢复正常,一周达峰值720×109/L后逐渐降至正常范围。

5.术后第4天恢复排气后闭胃管,进流食,有胃区饱胀,无呕吐,口服吗丁啉后有缓解,拔除胃管。

6.引流液第2天转为淡红色,5天后量减少,1周拔除。

7.术后8天拆线,切口甲级愈合,病理示肝细胞性肝癌,中分化,门脉癌栓。复查AFP正常,顺利出院。

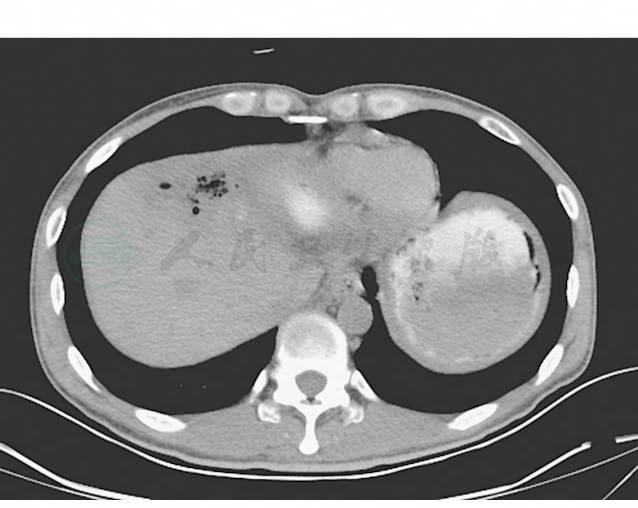

8.术后3个月复查,正常工作,一般状态佳,体重有增长,AFP及血常规、肝功能正常,肝脏增强CT未见复发,胃潴留较多(图7),食管下段及胃小弯曲张静脉消失(图8)。以后一直监测AFP。

图7 术后3个月复查CT,肝脏未见复发

图8 术后3个月复查CT,食管下段及胃小弯曲张静脉消失

9.术后13个月AFP15ng/ml,轻度升高,遂进一步查增强CT提示肝左叶内侧段占位性病变,考虑复发(图9,图10)。再次入院,查肝功能、血常规正常,肝功能:白蛋白33g/L,谷丙转氨酶90U/L,胆红素21.2μmol/L。

图9 术后13个月复查CT提示复发(平扫)

图10 术后13个月复查CT提示复发(增强)

凝血功能:凝血酶原时间正常。胃镜未见静脉曲张(图11),全身检查未见他处转移。因状态较好,遂再次手术,术中切除左内叶,右叶另见1cm转移灶,局部扩大切除。术后恢复顺利。

图11 二次手术前复查胃镜,未见静脉曲张

复查CT(图12)。术后1个月一般状态佳,随访中。

图12 二次手术后复查CT,未见复发