【疾病概述】

肠道内瘘(intestinalfistula)是指一个肠袢与膀胱、阴道等空腔脏器之间形成异常通道,回肠膀胱瘘(ileumbladderfistula)则是回肠与膀胱间形成,其原因主要包括:损伤,如继发腹部的穿透性损伤;感染,继发腹腔内的炎症性病变后,往往引起肠壁的穿孔或局限性脓肿,进而发展成内瘘或外瘘,如肠结核、局部性肠炎及放线菌病等引起的肠瘘,偶尔结肠的憩室炎、阑尾炎等均可引起。此外还有肿瘤浸润、放射性肠瘘等几种原因引起。

回肠膀胱瘘在临床诊治中较为少见,其临床表现多为并发腹泻、下腹疼痛不适、严重的泌尿系感染、显著的营养障碍及体重减轻,患者体弱,多伴有严重的贫血、营养不良。回肠膀胱瘘的患者均应接受手术治疗。

【病例介绍】

病史

女性患者,19岁。以“间断性下腹痛16个月;尿频、尿急、尿痛,晨尿可见杂质沉淀4个月”为主诉入院。患者16个月前饱食、进食辛辣和生冷食物后,出现间断性下腹部绞痛,可耐受,每次持续2分钟,可自行缓解;伴恶心、呕吐;排便正常。无发热。12个月前于外院诊断急性阑尾炎行阑尾切除术,手术顺利,但腹痛症状仍时有发生,性质及部位无变化。4个月前出现尿频、尿急、尿痛,晨尿可见杂质沉淀。最多每日排尿20余次,夜尿11次。无发热。曾于外院就诊,行膀胱镜及CT检查,予抗感染对症治疗。

体格检查

T 36.5℃,P 68次/min,BP 98/64mmHg,R 18次/min。皮肤、巩膜无黄染,睑结膜无苍白。心、肺听诊无异常。腹部平坦,右下腹麦氏点处见手术切口瘢痕,全腹软,右下腹压痛,无反跳痛、肌紧张,肝、脾未触及。移动性浊音阴性,肠鸣音约4次/min。

辅助检查

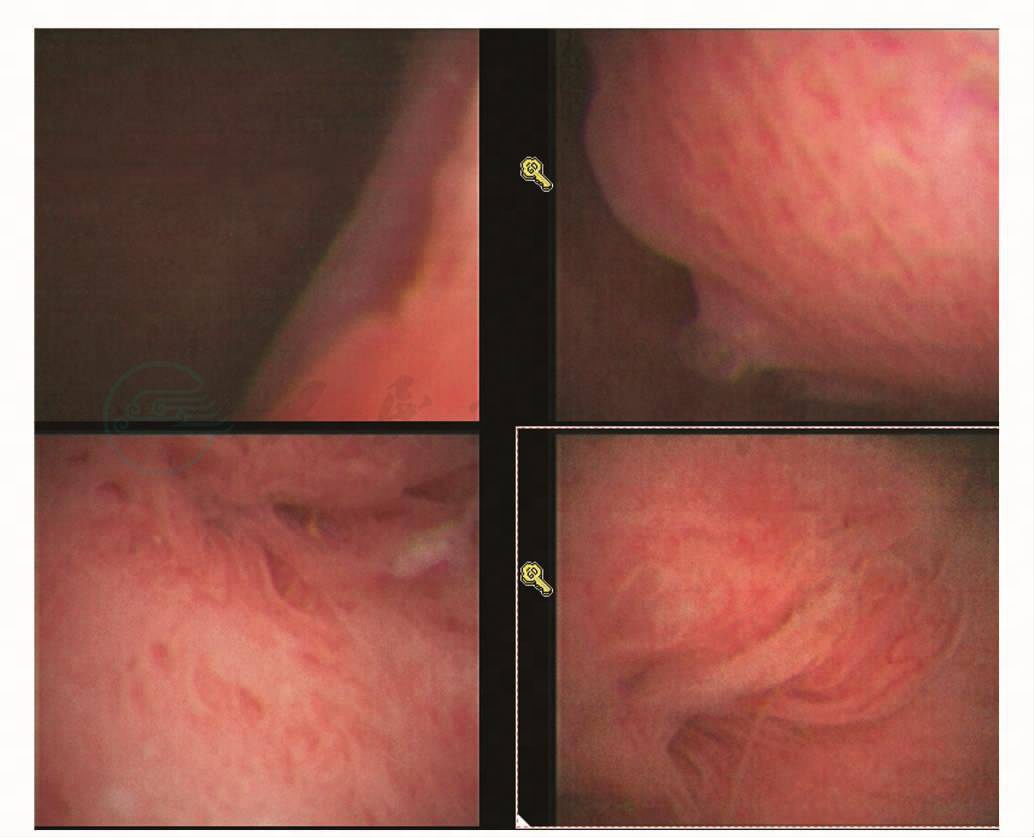

血常规:白细胞4.8×109/L,血红蛋白119g/L;尿常规:红细胞2.15/HP(正常值0.1~2.2/HP),白细胞194.47/HP(正常值0.1~2.2/HP);尿细菌培养:混合菌群生长(两种革兰阴性杆菌);肝功能:总蛋白、白蛋白、胆红素、转氨酶均正常范围,前白蛋白稍低,0.17g/L。肾功能正常;盆腔CT:右下腹肠管水肿增厚,炎性病变可能性大,膀胱右侧壁增厚并有炎性包块,与右侧肠管粘连,膀胱内有小气泡,考虑与肠管相通。膀胱镜:膀胱内影稍混,可见少许白色絮状物,膀胱右后侧壁见2cm×1.5cm局部黏膜隆起,表面可见滤泡,基底部黏膜充血,滤泡状改变,未见明确瘘口(图1)。肠镜:末端回肠距回盲瓣约3cm处可见肠腔狭窄,镜身无法通过,狭窄处可见环行线状溃疡;慢性结肠炎。

图1 膀胱镜检查示膀胱右后侧壁见2cm×1.5cm局部黏膜隆起,未见明确瘘口

入院诊断

1.回肠膀胱瘘

2.回肠末端炎性病变

1.完善术前准备:针对尿细菌培养结果选择合适抗生素治疗;留置导尿;术前肠道准备;术前胃肠减压等。

2.全麻下行剖腹探查术,取右下腹经腹直肌切口入腹。术中见下腹偏右部分小肠与腹壁及膀胱粘连,分离粘连后见回肠末端炎性包块,质略硬,与膀胱右侧壁粘连,膀胱右侧壁可见小瘘口,术中予亚甲蓝尿管注入膀胱可经膀胱瘘口溢出,行回盲部切除、膀胱瘘修补术。术中经过顺利,手术时间120分钟。

3.术后给予病人抗感染、补液、营养支持等治疗,监测生命体征,注意观察腹部体征、引流管、胃管及尿管的量、性状及血液化验指标等。患者术后一直无发热,生命体征平稳,术后第1日血常规白细胞13.2×109/L,腹部除切口外无压痛,经抗感染治疗第3日降至正常,肝功能一直处于正常范围。

4.术后第1日即鼓励患者下床活动,第3日经肛门排气,胃肠减压量少于200ml,遂拔除胃管,因患者行肠道手术,继续静脉营养支持,第5日开始进全流食。术后持续留置导尿,并间断低压膀胱冲洗,尿量一直正常,第5日复查尿常规无异常,第7日拔除尿管。术后第1日腹腔引流管引出淡血性液体250ml,之后每天逐渐减少,第9日无引流引出,查彩超无腹腔积液,予拔除腹腔引流管。术后第11日患者痊愈出院。

5.术后病理回报为回肠末端溃疡性病变,不排除克隆病,请消化内科会诊不需药物治疗,定期复查。随访至今患者无腹部疼痛不适等症状,大小便均正常。