【疾病概述】

术后早期炎性肠梗阻(early postoperative inflammatory small bowel obstruction,EPISBO)是指在腹部手术后早期(一般指术后2周)由于腹部手术创伤或腹腔内炎症等原因导致肠壁水肿和渗出而形成的一种机械性与动力性同时存在的粘连性肠梗阻。这一概念由我国著名的普通外科专家黎介寿院士在1995年首次提出。腹部手术创伤指术中广泛分离肠管间粘连、长时间暴露肠管以及其他手术操作过程中造成肠管浆膜面的损伤。腹腔内炎症是指无菌性炎症,如腹腔内积血、积液或其他能够导致腹腔内无菌性炎症的物质残留。这种肠梗阻既有机械性因素,又有肠动力障碍性因素,但一般无绞窄发生。此类肠梗阻并不是一种新型的肠梗阻,仅仅是为了突出其特点及更准确地进行治疗,因此被命名为“术后早期炎性肠梗阻”。

术后早期炎性肠梗阻与其他类型肠梗阻相比较有明显的自身特点:病人必须有近期腹部手术的病史,尤其是胃肠道手术、短期内反复手术、广泛分离肠粘连、腹膜炎、肠排列、异物或坏死组织残留以及其他造成肠管浆膜面广泛受损的手术操作;绝大多数病例在手术后1~2周内起病,发病前可有肠蠕动恢复,部分病人已恢复饮食;症状以腹胀为主,无腹痛或腹痛症状相对较轻;虽有明显的肠梗阻症状及体征,却很少发生肠绞窄;X线摄片发现多个液平面,并有肠腔内积液的现象,腹部CT扫描可见肠壁增厚、肠袢成团;与腹腔内炎症所致广泛粘连密切相关;非手术治疗大多有效。

临床上不乏对术后早期炎性肠梗阻认识不足,导致错误的判断,以致采取不正确的治疗措施,不但无益于肠梗阻的治疗,而且往往是雪上加霜,给病人带来更为严重乃至致命的打击。

【病例介绍】

病史

男性患者,54岁。以“反复腹痛、腹胀、排气排便不畅20年,加重2个月”为主诉入院。病人28年前外伤性脾破裂,行脾脏切除手术。20年前出现腹痛、腹胀、不排气不排便,诊断为“粘连性肠梗阻”,保守治疗后缓解。此后上述症状反复出现,平均每年发作2~3次,口服生豆油后可自行缓解。近2个月腹痛、腹胀症状加重,伴有恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,先后2次入院治疗,经禁食水、胃肠减压、抗感染、补液、经胃管注入生豆油、洗肠等治疗后,症状减轻。并且入院治疗期间发现“胆囊结石”,追问病史,病人曾有进食油腻食物后右上腹绞痛发作,不伴有寒战、高热及黄疸,既往无胰腺炎病史。

体格检查

T 36.5℃,P 76次/min,BP 130/85mmHg,R 18次/min。皮肤、巩膜无黄染,结膜无苍白,心、肺听诊未闻及异常。腹平坦,左上腹“L”形手术瘢痕,未见胃、肠型及蠕动波;全腹软,无压痛,未触及肿物;移动性浊音阴性;肠鸣音活跃,未闻及气过水音。

辅助检查

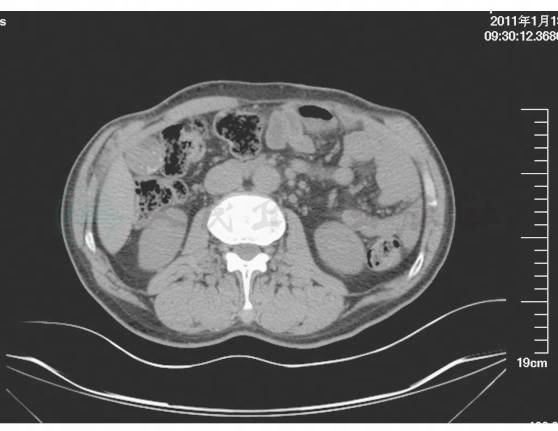

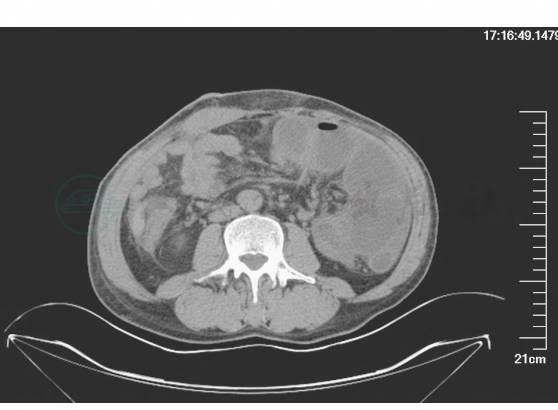

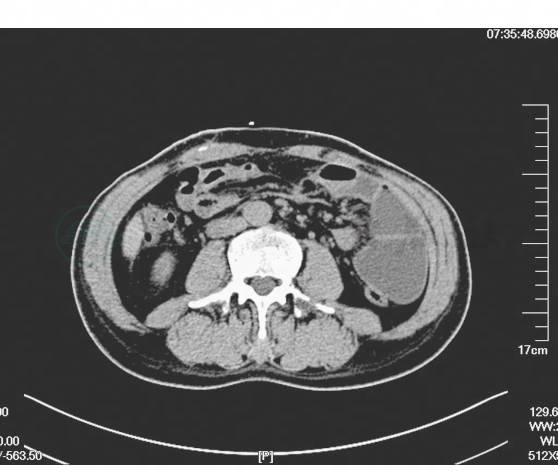

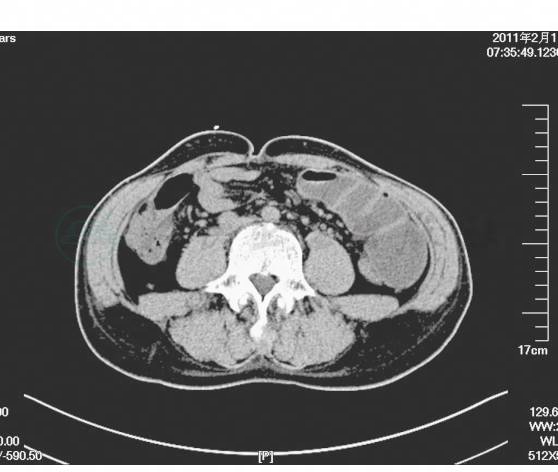

血常规:白细胞7.6×109/L,血红蛋白132g/L;肝功能:总蛋白66.4g/L,白蛋白37g/L,总胆红素16.2μmol/L,直接胆红素8.6μmol/L,γ-谷胺酰转肽酶80U/L,碱性磷酸酶134U/L;血清离子:钾离子3.8mmol/L,钠离子140mmol/L,氯离子102mmol/L。腹部CT:胆囊内可见结石(图1),左上腹小肠与切口粘连(图2)。超声内镜:胆总管直径5mm,其内未见结石。肠镜:结、直肠未见占位性病变。

入院诊断

1.黏连性不全肠梗阻

2.慢性结石性胆囊炎

图1 腹部CT显示胆囊结石

图2 腹部CT显示左上腹小肠与切口粘连

1.病人全麻下行剖腹手术,采用右上用经腹直肌切口入腹。术中见腹腔内粘连严重,近端小肠与左上腹切口粘连紧密,部分成角,小肠间及小肠系膜间亦有广泛膜性粘连,用电刀松解肠管与腹壁间粘连后,依次松解肠管之间及小肠系膜间的粘连。然后行胆囊切除术。术中经过顺利,手术时间120分钟。

2.术后给予抗感染、补液、营养支持治疗。术后第1天开始嘱病人离床活动。术后第5天经肛门排气,胃肠减压量少于200ml,遂拔除胃管,进全流质饮食。

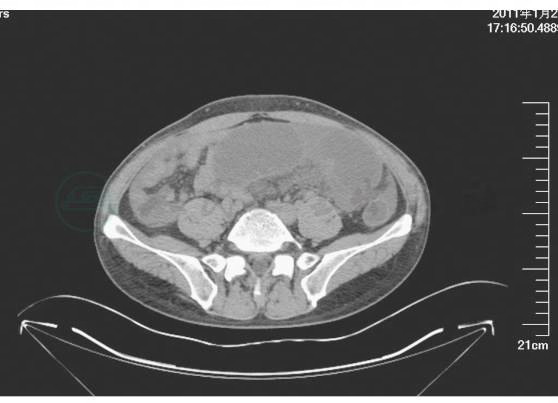

3.病人进流食半日后自诉腹胀,未给予特殊处置。进食后第二天腹胀明显,无腹痛,并伴有恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,量约400ml,吐后症状缓解。查体:T36.8℃,P80次/min;腹稍胀,全腹软,无明显压痛,移动性浊音阴性,肠鸣音弱,1~2次/min,未闻及气过水音或高调肠鸣音。立即复查血常规、肝功能、血清离子,并行立体腹平片检查,结果显示:白细胞11.2×109/L,中性粒细胞百分比82.5%,白蛋白32g/L,血清钾离子3.3mmol/L,钠离子137mmol/L,氯离子98mmol/L;立位腹平片(图3):左上腹可见宽气液平面,不排除粘连性肠梗阻。考虑病人再次出现术后粘连性肠梗阻。

图3 立位腹平片示左上腹可见宽气液平面

4.进一步处理措施:术后第7日病人再次禁食水,并行胃肠减压、抗感染、补液、营养支持治疗。同时应用注射用生长抑素6000μg+生理盐水48ml,以每小时2ml速度注射泵泵入,抑制胃肠分泌。治疗期间密切观察病人症状、体征及生命指征变化,以防发生肠绞窄。病人无腹痛,仅有腹胀,不排气、不排便,无发热,腹部叩诊为实音,听诊肠鸣音微弱或未闻及,胃肠减压管每日量300~800ml,为绿色胃液,无肠绞窄迹象。期间2次经胃管注入生豆油150ml,闭胃管4小时、6小时各洗肠1次,洗肠后未见“油花”洗出。

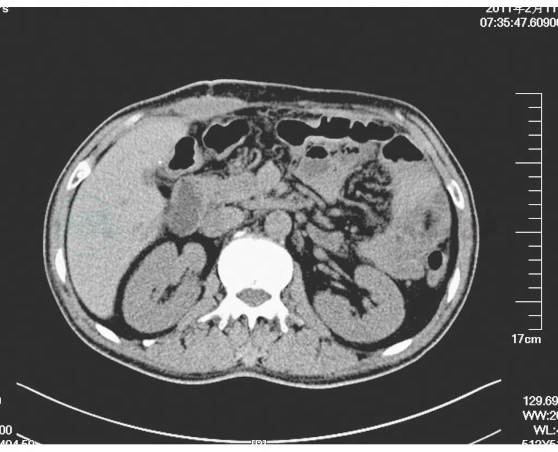

5.术后第10日复查腹部CT,显示近端小肠局限性明显扩张,扩张肠管周围有渗出,肠腔内大量积液,远端小肠及结肠则空虚,肝周可见少量积液(图4~图7)。此时肠梗阻原因考虑为“术后早期局限性炎性肠梗阻”。继续应用生长抑素保守治疗,加强肠外营养支持,热量供给35kcal/kg体重,并补充白蛋白纠正低蛋白血症,同时常规抗感染、抑酸治疗。

图4 术后第10日复查腹部CT图像(一)

图5 术后第10日复查腹部CT图像(二)

图6 术后第10日复查腹部CT图像(三)

图7 术后第10日复查腹部CT图像(四)

6.术后第13日,病人出现腹痛,阵发性,较剧烈。查体:T 36.6℃,P 82次/min,BP 125/90mmHg,腹胀,以左侧腹明显,左上腹压痛,无肌紧张及反跳痛,肠鸣音弱。复查血常规:白细胞10.6×109/L,中性粒细胞百分比78.2%;腹部CT显示未见肠管扩张加重,肠管周围及肝周渗出较前减少(图8~图11)。因考虑无肠绞窄发生,给予山莨菪碱10mg、强痛定100mg肌注,腹痛逐渐缓解,并未再次出现腹痛。

图8 术后第13日复查腹部CT图像(一)

图9 术后第13日复查腹部CT图像(二)

图10 术后第13日复查腹部CT图像(三)

图11 术后第13日复查腹部CT图像(四)

7.术后第15日,在原治疗基础上加用肾上腺皮质激素,用法为地塞米松5mg+生理盐水100ml静脉点滴,每8小时一次。应用激素后第3日,即术后第18日,病人自觉肠蠕动恢复,听诊可闻及肠鸣音。应用激素后第5日,病人恢复排气、排便,为稀水样便,量不多。此后排气、排便逐渐增多,腹胀缓解。胃肠减压量由最多时每日800~1000ml,逐渐减少至每日200~300ml。地塞米松7日后减量,逐渐停用。术后第23日再次复查腹部CT:肠管扩张明显减轻,周围渗出明显吸收,肠腔积液显著减少。

8.术后第25日,病人有明显饥饿感,胃肠减压量24小时不足200ml,复查腹部CT,见肠管扩张范围及程度明显减少,肠壁炎症水肿显著消退(图12~图15)。予以拔除胃管,开始进全流质饮食,一周内过渡到普食,病人无不适。术后第33日病人痊愈出院。

图12 术后第25日复查腹部CT图像(一)

图13 术后第25日复查腹部CT图像(二)

图14 术后第25日复查腹部CT图像(三)

图15 术后第25日复查腹部CT图像(四)