【疾病概述】

对于肿瘤位于齿状线以及齿状线以下的低位直肠癌,经典的手术通常会选择经腹会阴切除术(Miles术),Shirouzu对这些切除的标本做过病理学研究,探索低位直肠癌的侵袭转移规律,其中发现大部分的括约肌并没有受到侵袭,只不过由于术式的需要而不得不予全部切除。进一步的研究发现,对于溃疡型及隆起型肿瘤,于肠壁内的横向侵袭范围也很小,在超过距离肿瘤0.5cm就没有癌残留了。众所周知,低位直肠癌的远端切缘的安全距离研究一直是争论的焦点,从Goligher提出的经典的5cm法则到目前普遍接受的3cm、2cm,安全距离是越来越小,现在越来越多的学者认为对于一些病理类型的直肠癌,1cm的安全切缘也是可以接受的。在对横向切缘的研究中,我们发现肿瘤侵袭规律与纵向切缘相同,因此我们设想对一些合适的病例保留这些正常的括约肌以及肛管来重建会阴区,一方面可以提供一种新的保肛术式,另一方面还可以获得术后良好的肛门功能。既往的各种肛门成形术都将神经丰富的肛管黏膜完全切除,导致术后感觉功能失常,而用各种的括约肌替代方式也始终无法取代真正的括约肌,致使术后的生活质量的严重下降。我们设想的纵向的括约肌切除,用正常的肛管及括约肌重建,不仅保留了正常的感觉功能,而且保留了部分的控制排便能力。

【病例介绍】

病史

女性患者,41岁。因便血1周来诊。患者半年来偶有里急后重的感觉,1周之前从来未便过血,患者一直也没有便不尽的感觉,无肛门下坠感,无排便困难。1周前无诱因的出现便血,为新鲜血,血和便混在一起,便血时无疼痛。

体格检查

胸膝位12点距肛门3cm处一2cm×3cm大小的肿物,肿物位于齿状线上,质硬,活动度差。另于5、9点见轻度的内痔(Ⅰ度),未见肛裂、肛瘘等其他肛门疾病。

辅助检查

肠镜示距肛门3cm隆起型肿物,环1/3周,余结肠正常,取病理提示直肠高分化腺癌;超声内镜示肿物侵及外括约肌及阴道后壁;全腹增强CT示直肠下段肿物,与阴道似有浸润,盆腔可见肿大淋巴结,其余未见异常;血肿瘤标志物:癌胚抗原(CEA)8.7ng/ml;肛门测压示不均衡指数略高于正常,其余指标例如静息压、收缩压及括约肌长度等皆在正常范围之内。

入院诊断

直肠癌(T3、M0、N>1)

(一)患者肿瘤已经有括约肌和阴道后壁受侵,而且怀疑有淋巴结转移,考虑已经不适合局部切除,按照传统手术拟行经腹会阴切除,但患者强烈反对,极力要求保肛,故予纵向括约肌切除。

(二)手术步骤

1.腹部操作按照TME原则游离到肛提肌水平,再次探查肿瘤的大小、位置以及侵袭情况,达到需求的条件则进行会阴部操作,否则直接行Miles术。

2.会阴部操作

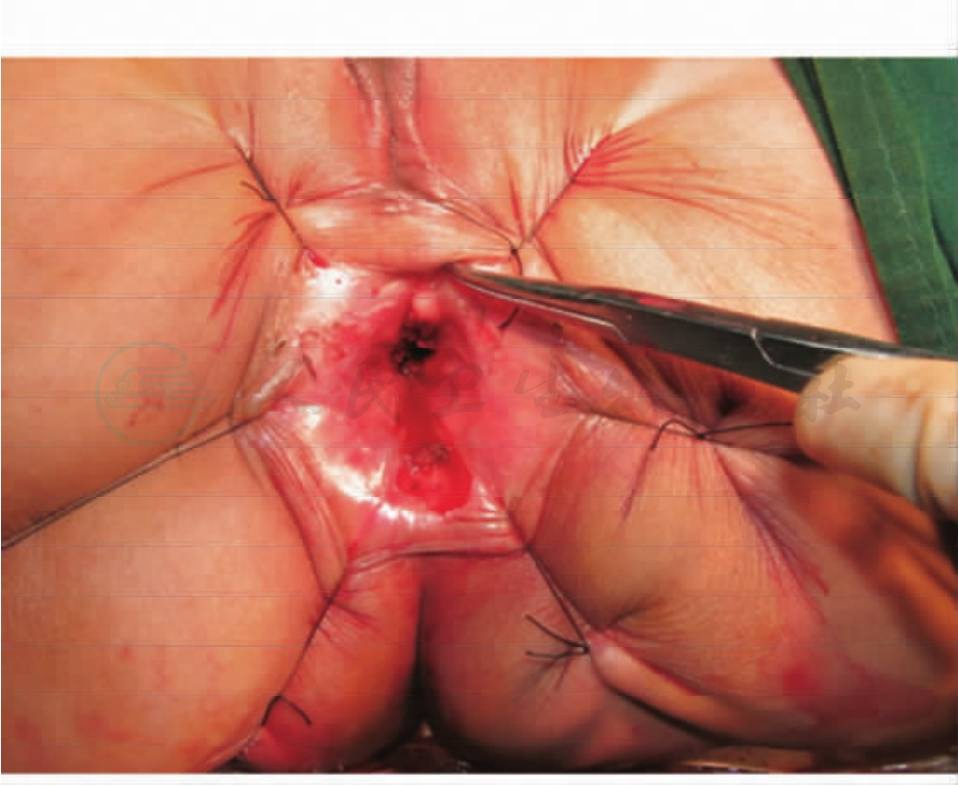

(1)牵开肛门:分别于1、3、5、7、9、11点牵开肛缘。这时用普通的肛门拉钩不太方便,可以直接用7号丝线缝合在肛缘皮肤上牵开。牵开后就可以清楚地观察到齿状线,至于肿瘤的下缘及侧缘也就一览无余了(图1)。

图1 牵开肛门,此患者的肿瘤位于直肠前壁,牵开肛门后就可以看到肿瘤的下缘

(2)切口:取肿瘤一侧的肛缘外侧环形切口。在肿瘤一侧的肛缘外侧环形切开皮肤,切开皮肤后去掉术区内的牵拉线,分别提起皮肤的内缘与外缘,用电刀切开脂肪组织,游离到肛提肌的下方,肿瘤一侧的切除范围相当于Miles手术。两端游离到距离肿瘤横向方向左右各1cm处,显露出外括约肌(图2)。

图2 手术范围示意图

LAM肛提肌,ES外括约肌,Tumor肿瘤,(1)为腹部操作游离到肛提肌水平,(2)为保留直肠的上端离断水平,(3)为纵向切开线,(4)切除侧相当于Miles手术

(3)切断括约肌:在两侧切缘平行肛管方向自肛缘向上纵向切开肛管皮肤,直至齿状线上约2~4cm,这样在两侧的切缘处就只留下括约肌。用7号丝线缝扎两侧切缘端括约肌做标记,这样可以避免此后寻找括约肌断端的困难,在结扎线的肿瘤侧切断括约肌,然后在齿状线上2~4cm水平切断剩余的直肠,这时只有肛提肌处还有与直肠的连接了。

(4)切断肛提肌:如果肿瘤侵袭部分肛提肌,同样将侵袭部分以其两侧1cm之内的肛提肌切除,保留肿瘤对侧的肛提肌,一般断端的出血用电刀都能止住。若肿瘤在肛提肌水平的侵犯较明显,可类似Miles手术将其全部切除。将直肠与肛提肌分离后,从会阴部取出标本送病理,若横向切缘有癌残留,立即改行Miles术。

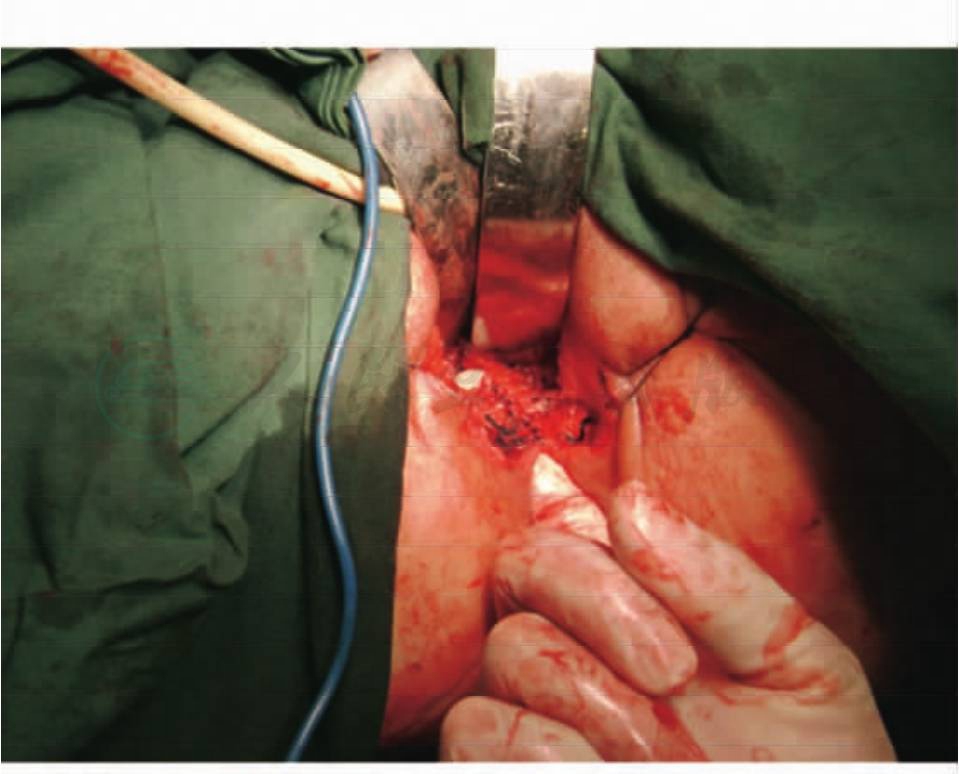

(5)肛管重建:将剩余部分的肛管沿纵向方向结节缝合形成新的肛管,新肛管的管径要能够通过食指或小指(图3)。通常先缝合上端切缘,用可吸收线全层缝合,然后由上向下结节缝合直至肛缘皮肤,针距约0.5cm,新肛管管径不能通过手指时可用直径1.2~1.5cm的塑料管在新肛管内撑起,以免缝合后狭窄。如果剩余的肛管缝合后不能通过直径1.0cm的圆管,同样放弃此术式改行Miles术,或将新肛管直肠上端闭锁,近端乙状结肠腹部造口(类似Hartmann手术),等术后扩张肛管训练括约肌功能后再行乙状结肠肛管吻合。从齿状线上2~3cm缝到肛缘时新肛管一般为4~6cm长。这时的操作术野一般对于原肿瘤位于直肠前壁的相对容易些。

图3 重建的肛管可以通过食指

(6)乙状结肠———新肛管吻合:先将乙状结肠断端12、3、6、9点以及每两点之间,全层缝合8针,暂不结扎,注意勿让线头混乱,可每针在线头处打一虚结,牵拉8针缝线及肠管,将乙状结肠断端从骶前拉至会阴部,将上述8针再缝合在新肛管近端缘的对应8个方向上,同样为全层缝合,这时也可以用Gambee缝合法,但相对较困难些。结扎后每两针之间再加固缝合全层一针,完成吻合。因为此时的操作术野在原肿瘤侧,所以先吻合原肿瘤的对侧比较方便些。吻合后保证吻合口直径大于1.0cm,缝合过程中同样可予塑料管在吻合口内撑起以免吻合口过于狭窄(图4)。

图4 乙状结肠与新肛管吻合的示意图

(7)括约肌重建:通常在麻醉后已经予以扩肛,这时的括约肌一般长度足以包绕新肛管,将括约肌包绕新肛管后断端吻合在一起,形成新的括约肌环。这时的内外括约肌基本上已经无法分清了,直接用丝线将两断端缝合在一起,同样可从上端向下结节缝合,注意结扎确切,避免线结脱落而导致术后失禁(图5)。

图5 括约肌重建的示意图

(8)缝合会阴部:类似Miles手术缝合会阴部,对合皮肤形成新的肛缘。通常放置一个会阴部的引流以免盆腔内的积液浸泡吻合口。

(三)临时腹壁造口转流

腹部可予回肠末端单腔造口,等会阴部切口愈合,新肛管直肠功能训练后再行外瘘闭合术,通常在术后3个月左右。