【疾病概述】

异位胰腺(heterotopicpancreas)又称迷走胰腺(aberrantpancreas)或副胰腺(accessorypancreas),是正常胰腺解剖部位以外的孤立胰腺组织,和正常胰腺之间无任何解剖、血管关系,属于一种先天性畸形。1727年,Schultz首先报道本病。1859年Klob首次在病理上证实本病的存在。

异位胰腺可分为2型:①完全型,具有所有内外分泌结构的异位胰腺;②不完全型:缺乏导管结构的异位胰腺。前者分泌的各种消化酶可通过导管排入消化道并刺激其黏膜细胞,从而引起上腹部疼痛,甚至破坏消化道黏膜的结构引起糜烂、出血、溃疡、梗阻及消瘦、食欲减退、恶心、呕吐等临床症状。

本病是一种少见的先天性异常,临床上不易被发现,国内外发病率报道不一,国外报道异位胰腺发现率尸检为0.6%~14%,手术为0.76%~0.2%。另有人报道发病率国内为0.2%,国外为0.42%。异位胰腺可发生任何年龄,以40~50岁年龄段多见,男女比为2.6∶1。它可以发生在消化道的任何部位,据文献统计,胃及十二指肠约占半数以上,依次为十二指肠占27.7%,胃占25.5%,空肠约占15%,回肠占7.5%。此外,异位胰腺还可见于小肠憩室内、胆囊、脐孔等部位。另在结肠系膜、胆囊、腹膜、大网膜、精索、胃结肠韧带、食管、腹股沟、脾蒂、肾上腺等位置也偶可发现。

异位胰腺确切的发生机理不清,关于其发病的学说甚多,归纳起来主要有以下几种学说:

1.迷路学说

即胚胎时期背侧和腹侧胰原基随着原肠上段旋转过程中,一个或几个原基保留在原肠壁内,随原肠纵形生长而将胰腺始基带走,形成异位胰腺。

2.胚胎返祖学说

由于少数异位胰腺可发生在肺、纵隔或其他少见的远离部位,因而推论是人类在胚胎发育过程中,重演种系发生史。

3.细胞种植学说

脱落的胰腺原始细胞种植于各部位,继而出现的各部位的胰腺组织。

4.萎缩不全学说

在胰腺原基胚胎发育过程中,少数人的原基是左右成对发生的,左侧在发育过程中逐渐萎缩,如果不萎缩或萎缩不彻底,则形成异位胰腺。

5.胚胎转化学说

其他部位的内胚层较早期的原始细胞在发育过程中转化成为胰腺细胞,继续发育成为异位胰腺。

异位胰腺的临床表现可分为:

1.梗阻型

生长于消化道的异位胰腺,可引起所在器官的压迫或狭窄而出现梗阻症状。如位于胃窦部可引起幽门梗阻;位于乏特壶腹部可引起胆道梗阻;位于肠道可引起肠梗阻或肠套叠等。

2.出血型

异位胰腺易引起消化道出血,其原因可能系异位胰腺周围胃肠道黏膜充血、糜烂,或侵蚀胃肠道黏膜血管导致消化道出血。

3.溃疡型

位于胃肠道的异位胰腺,由于受消化液的刺激,可分泌胰蛋白酶,消化胃、肠黏膜而形成溃疡;位于黏膜下的异位胰腺,可压迫上层黏膜引起黏膜萎缩,然后发生溃疡。

4.肿瘤型

异位胰腺如位于胃肠道的黏膜下层,可使黏膜局部隆起;位于肌层内则可使胃壁或肠壁增厚,容易被误诊为消化道肿瘤。偶尔异位胰腺组织会发生胰岛素瘤,引起血糖过低;恶性变时则出现胰腺癌的表现。

5.憩室型

异位胰腺组织可位于胃肠道的先天性憩室内,尤其在梅克尔(Meckel)憩室内最为常见,有学者认为这是由于肠壁肌层有异位胰腺组织使局部肠壁薄弱,有利于憩室形成,并可出现憩室炎、出血等症状。

6.隐匿型

由于异位胰腺是先天性发育异常,因此,有些病例可终生无任何症状,或在手术或尸检时偶然被发现。此类异位胰腺为最常见类型,约占全部异位胰腺病例的50%以上。

异位胰腺多为单发,肉眼观察为淡黄色或灰白色、质硬或韧的分叶状肿块。形状为扁圆形、半球形、圆锥形、乳头状,多无包膜,少数体积较大,可有典型的凹陷型隆起处的胰腺导管开口于胃肠道,平均直径2.9cm。其形态特点是由正常胰腺腺泡和导管相似的结构组成。若直径达4~5cm,异位胰腺常具有正常胰腺的各种结构,假如直径达6cm以上,可能形成异位胰腺囊肿或恶变。异位胰腺镜下检查有小叶结构、腺泡和导管,甚至有胰岛出现,在组织学上常位于黏膜下层及肌层,也可伸展至浆膜层。有胃部症状的,结节大小主要在0~2.0cm,十二指肠在0~1.0cm和>3.0cm,空肠>3.0cm,回肠>2.0cm。胃、回肠的异位胰腺的结节大小对症状产生有差异性,空肠则有显著差异性,而十二指肠异位胰腺的结节大小对症状产生无差异性。

【病例介绍】

病史

男性患者,33岁。以全腹疼痛不适13天为主诉入院。患者13天无明显诱因出现全腹疼痛不适,为持续性隐痛,无放散痛,伴轻微腹胀,无返酸、胃灼热,无恶心、呕吐,无里急后重及脓血便,未诉其他不适,就诊于当地医院,给予患者补液、抗感染等对症支持治疗(具体治疗不详),患者疼痛症状较前缓解,行腹部CT等辅助检查,考虑为小肠间质瘤,未能明确诊断。现患者仍诉疼痛不适,无腹胀,无恶心呕吐,无呕血、便血及黑便,为求进一步明确诊断治疗就诊于我院,门诊以“小肠间质瘤?”为诊断收入我院,病来饮食较差,睡眠可,大便3次/天,稀便,小便正常,体重减轻约2.5kg。既往史:平素体质一般,否认肝炎、结核等传染病史。否认高血压、糖尿病、心脏病史,3年前于当地医院行阑尾切除术,否认其他手术及重大外伤史。

体格检查

T 36.5℃,P 62次/min,BP 125/76mmHg,R 18次/min。神清语明,步入病房,自主体位,查体合作。全身皮肤、黏膜无黄染,浅表淋巴结未触及肿大。气管居中,颈部外形对称,颈软无抵抗,双侧甲状腺无肿大。胸廓正常对称,心、肺无异常,腹部平坦,无胃肠型及蠕动波,腹式呼吸存在。腹软,无压痛,无反跳痛及肌紧张,Murphy征阴性。肝、脾肋下未触及,肝肾区无叩击痛。移动性浊音(-),肠鸣音3次/min。脊柱呈生理弯曲,各棘突无叩痛,四肢无明显水肿,活动良好,各生理反射存在,病理反射未引出。

辅助检查

外院CT考虑小肠间质瘤

入院诊断

小肠系膜根部肿物,空肠间质瘤可能性大

1.完善术前检查:心电图、腹部增强CT,心脏彩超,肺功能:血尿生化检查:包括血尿便常规、血型、凝血五项、肝、肾功、离子、血脂、血糖、心肌酶谱、淀粉酶、肿瘤系列(CA-724、CA19-9XR、CEA、AFP)等。结果回报:

化验检查结果:白细胞6.7×109/L,血红蛋白132g/L,血小板340×109/L:白蛋白37.8g/L,谷丙转氨酶36U/L,谷草转氨酶24U/L,血淀粉酶35U/L:便潜血(+),肿瘤系列:CA-724:2.94U/ml,CEA1.16ng/ml,CA19-9XR7.98U/ml,AFP7.04ng/ml。

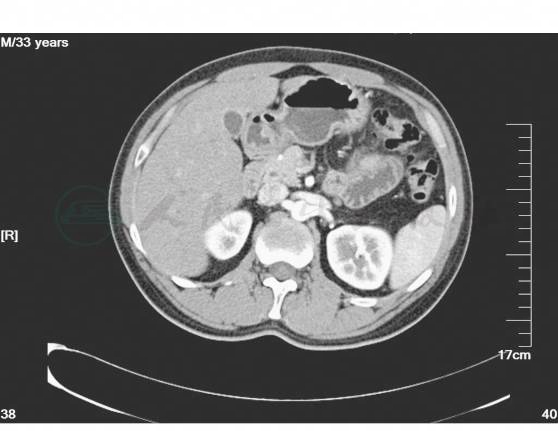

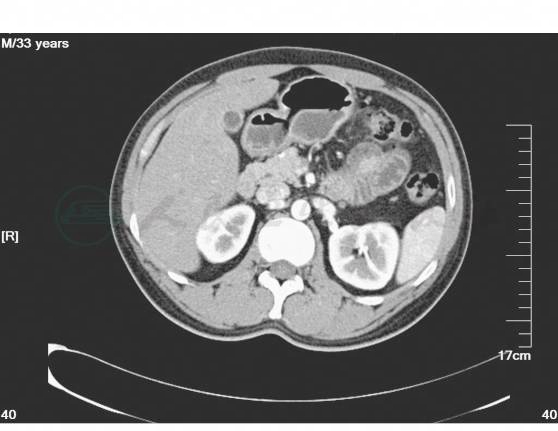

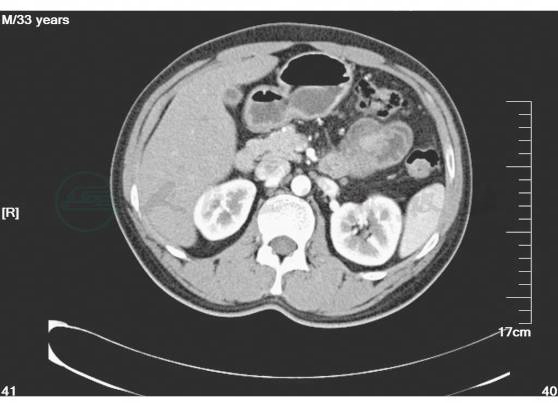

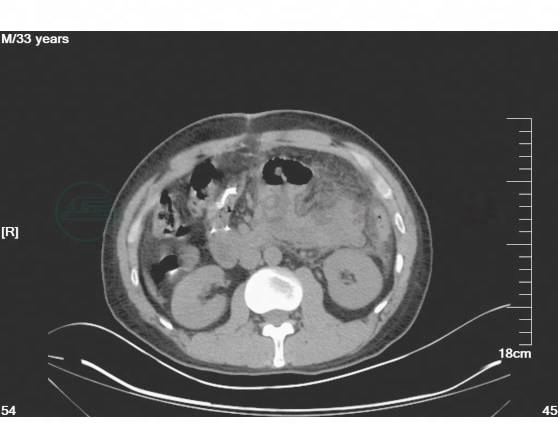

全腹增强CT:空肠近端系膜侧管壁局部毛糙,见模糊团块影包裹血管,平均CT值约18Hu,内见增大淋巴结影,增强扫描可见逐步强化(图1~图3)。

图1 全腹增强CT示空肠近端管壁局部毛糙,见模糊团块影(一)

图2 全腹增强CT示空肠近端管壁局部毛糙,见模糊团块影(二)

图3 全腹增强CT示空肠近端管壁局部毛糙,见模糊团块影(三)

邻近肠管管壁可见较明显强化,余肠管走行自然,未见管壁增厚。肝脏形态、大小正常,表面光滑,各叶比例正常,密度均匀,未见异常密度影。胰腺形态、密度未见异常。脾不大,脾旁可见似脾密度影。双肾形态、密度未见异常。膀胱充盈可,壁不厚,其内未见异常,前列腺形态、密度未见异常。Douglas腔内可见水样密度影。盆腔及腹膜后未见确切肿大淋巴结影。诊断:①空肠近端系膜侧病变,不排除间质瘤或间叶源性肿瘤;②副脾;③盆腔少量积液。

2.术前准备:留置胃肠减压,留置空肠营养管,留置导尿,备血,备皮。

3.于全麻下剖腹后探查见盆腔、肝脏、腹膜无转移结节,肿瘤位于小肠系膜根部,紧靠Treitz韧带的空肠系膜侧,约3cm×4cm,质硬,界不清,内为实性肿物,包绕肠系膜血管,小心剥离后行肿瘤系膜所在肠管部分切除,由于肿物紧靠空肠起始部,切除后十二指肠侧断端长度不到3mm,无法用器械吻合或闭合,考虑到断端血运不佳,不宜做十二指肠和空肠端端吻合,用丝线全层加浆肌层结节缝合闭合十二指肠侧断端,将远端空肠与十二指肠水平段用吻合器行侧侧吻合术。切除肿物切面为黄色,无包膜,术中冷冻病理回报考虑异位胰腺组织。术中诊断:肠系膜肿物(异位胰腺)。术后病理:肠系膜及肠肌层内可见胰腺腺泡、导管及胰岛。肠壁及肠系膜内胰腺异位。

4.术后给予抑酶、抗感染、抑酸、营养治疗,术后2天开始使用肠内营养,术后3天排气,术后5天排便,10天后进食,排气排便正常。

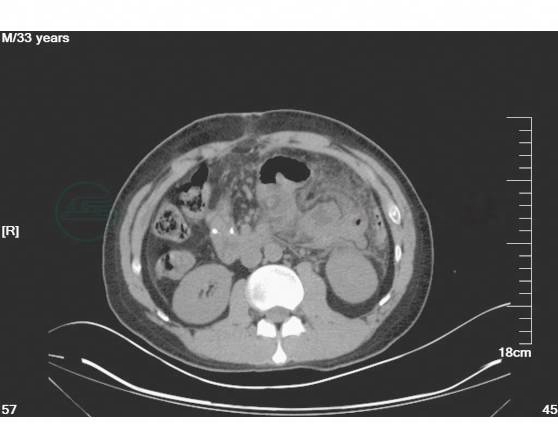

5.术后14天,无明显诱因出现发热,体温为37.9℃,伴上腹部隐痛,恶心,无呕吐,疼痛可耐受,未行治疗,6小时后突发全腹疼痛,为刀割样疼痛,无放散痛,无返酸、胃灼热,无恶心、呕吐,4小时后,患者自觉腹痛加重,伴有发热、寒战,就诊于当地医院,完善相关检查,给予患者持续胃肠减压、抗感染等对症支持治疗,患者未见明显好转,遂患者就诊于我院急诊科,于急诊科完善相关检查后,以“泛发性腹膜炎”为诊断收入我科。查体:T 38.6℃,P 108次/min,BP 124/75mmHg,R 18次/min,SpO2 98%,心、肺听诊未闻及明显异常,全腹稍膨隆,无胃肠型及蠕动波,全腹压痛、反跳痛及肌紧张,以左上腹为重,移动性浊音阳性,肠鸣音未闻及。急诊行全腹平扫CT,提示:前腹壁可见手术瘢痕,中腹部小肠可见高密度吻合器影。左中腹部脂肪间隙模糊,可见模糊斑片及条索影。局部肠管排列紊乱,肠壁间界限不清,肠管可见节段性管壁增厚,管腔不规则增宽,肠管周围可见多发肿大淋巴结影(图4~图9)。

图4 术后复查全腹平扫CT(一)

图5 术后复查全腹平扫CT(二)

图6 术后复查全腹平扫CT(三)

图7 术后复查全腹平扫CT(四)

图8 术后复查全腹平扫CT(五)

图9 术后复查全腹平扫CT(六)

符合腹部术后改变,部分小肠管壁增厚,左中腹部肠管改变,考虑腹膜炎,不排除肠管粘连。盆腹腔积液。

急诊行手术探查,取原上腹正中切口,长20cm,逐层切开入腹探查:大网与切口腹膜粘连,小心分离后,腹腔内淡粉色积液,胰腺表面水肿,未见出血及钙化灶。沿横结肠系膜找到Treitz韧带,肠系膜根部肠管与肠系膜粘连,分离后有大量脓性液体,约500ml,吸净脓汁后,十二指肠残端附近可见脓苔,十二指肠残端黏膜外露,有肠液流出,术中诊断十二指肠残端瘘。将脓汁吸净,将空肠营养管经吻合口送入远端空肠:胃管送入十二指肠水平段。生理盐水彻底冲洗腹腔,可吸收线缝合十二指肠残端,于十二指肠残端附近留置乳胶引流2枚,烟卷引流1枚,留置盆腔、文氏引流各一枚。术后抗感染、抑酶、TPN营养支持治疗。

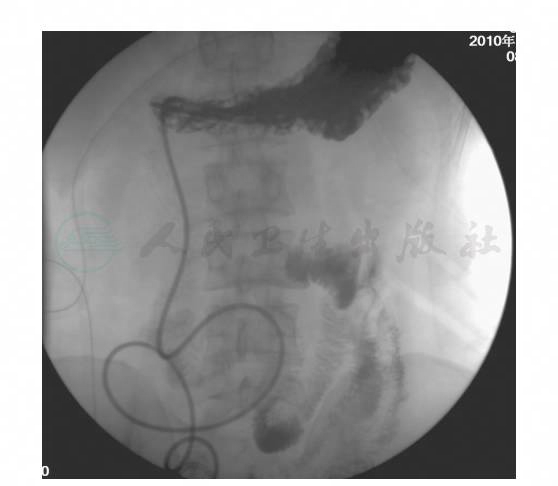

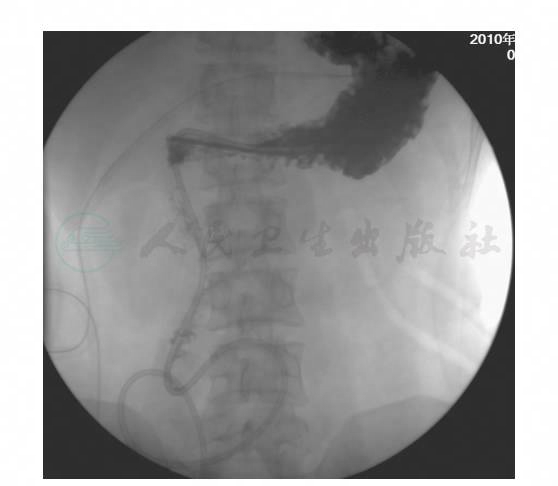

2周后行胃肠造影(图10,图11),提示:胃壁蠕动缓慢,造影剂排空困难。经空肠营养管注入造影剂后见空肠远端蠕动良好。2小时复查未见明确造影剂外溢。造影后开始应用肠内营养支持治疗。1个月后痊愈出院。

图10 胃肠造影示胃壁蠕动缓慢,造影剂排空困难(一)

图11 胃肠造影示胃壁蠕动缓慢,造影剂排空困难(一)