【疾病概述】

肠系膜上动脉综合征(superiormesentericarterysyndrome,SMAS)是指十二指肠水平部受肠系膜上动脉压迫导致的肠腔梗阻,临床上可表现为进食后上腹胀痛、呕吐等一系列症状。有报道此症多见于青少年,具有家族遗传倾向。十二指肠水平部在第三腰椎水平横行跨越脊柱和腹主动脉。肠系膜上动脉恰在胰腺颈下缘从腹主动脉发出,自十二指肠第三部前面越过。当肠系膜上动脉与腹主动脉之间夹角过小,使肠管受压造成肠腔狭窄和梗阻。正常角度平均为40°~60°,有梗阻症状者此角度约为15°~20°。发生淤滞症的原因与肠系膜上动脉的起始点位置过低、十二指肠悬韧带过短牵拉、脊柱过伸、体重减轻或高分解状态致腹主动脉与肠系膜上动脉间的脂肪垫消失等有关。另外,动脉硬化也被认为是易于引起梗阻的因素。

根据不同的病因和不同的发病情况,SMAS的手术也有多种术式,如Treitz韧带切断术、胃空肠吻合术、胃部分切除胃空肠吻合术(BillrothⅡ式)、十二指肠空肠吻合术、十二指肠血管前移位术、十二指肠环形引流术等,其中后者适于病情严重、十二指肠逆蠕动强烈并持久存在,且前几种手术治疗无效者。

肠系膜上动脉压迫症临床十分少见。临床表现为慢性或间歇性腹部疼痛、不适、恶心、呕吐、厌食和体重不增等非特异性表现,常误诊慢性胃炎、消化道溃疡、肠痉挛打击再发性呕吐等。临床表现为非特异性,极易误诊。笔者总结SMAS极易误诊的原因如下:

1.相对少见,对其认识不足。本病系从腹主动脉发出的肠系膜上动脉压迫呈“C”字形十二指肠水平段或升段,使其肠腔受压狭窄,产生淤滞和梗阻。其病可发生于任何年龄,多发于瘦长体型的儿童及青壮年,男女发病率无显著差异。临床典型症状为反复发作性上腹部饱胀、疼痛、呕吐,多在进食后发作,临床症状常与体位改变有关。

2.临床症状表现不典型,满足于胃镜诊断或给予对症治疗,症状暂时减轻后未予重视。另外,个别临床医师有以胃镜取代钡剂造影检查的倾向,片面相信胃镜检查结果而忽视钡剂造影检查,因而有些病例长期被误诊为其他疾病。因此,临床医师应对治疗效果不佳者,采用多种方法进行联合检查,仔细鉴别,可避免漏诊和误诊。值得注意的是,造成十二指肠水平段梗阻的还有小肠粘连、肿瘤、结核和Crohn病等,应同时加以鉴别。该病极易被误诊为功能性消化不良、慢性胃炎和消化性溃疡等病,其特点为餐后症状加重,且与体位有关,仰卧位时压迫症状加重,而俯卧位膝胸位及左侧位时可使症状减轻;部分病例也可持续数天后自行缓解。

3.基层放射科医生对本疾病缺乏足够认识。做上消化道钡餐检查,钡剂通过十二指肠时轻度阻塞,侧卧位后钡剂顺利通过,其把这一典型的X线特征误认为正常。与胃炎及胃、十二指肠溃疡相似易误诊。

4.临床医生凭经验从事,忽略再次呕吐发作时侧卧位可缓解,而进食后站立或坐位呕吐又发生这一有诊断价值的体征,草率诊断。

【病例介绍】

病史

男性患者,55岁。主因反复发作右上腹饱胀不适10年而入院。患者近10余年反复发作上腹部饱胀不适,与进食有无关,未行系统治疗。患者两个月来类似症状持续性加重,导致进食后腹部胀痛不适,不愿进食,近半年消瘦约10kg。今为求系统诊治入我院,行磁共振检查提示:低位胆道梗阻,性质待定,胆总管远端炎性狭窄?上消化道造影检查提示:十二指肠水平段梗阻,伴肠系膜上动脉压迫症。患者病来无发热,二便可。

体格检查

T 36.3℃,P 72次/分,BP 100/70mmHg,R 15次/分。神清语明,查体合作。发育正常。皮肤、巩膜无黄染,睑结膜无苍白。浅表淋巴结未触及肿大。口唇无发绀。颈软,气管居中。双肺呼吸音清,未闻及干、湿啰音。心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软,未见胃肠型及蠕动波,肝、脾肋下未触及,未触及包块,腹部无压痛,无反跳痛及肌紧张,Murphy征阴性,肝、肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/分。脊柱及四肢无异常,生理反射正常,病理反射未引出。

辅助检查

上消化道造影检查提示:十二指肠水平段梗阻,伴肠系膜上动脉压迫症(图1)。

图1 上消化道造影示十二指肠水平段梗阻

入院诊断

肠系膜上动脉压迫症

【治疗措施】

1.入院后完善血、尿常规,肝、肾功能、离子常规生化检查。

2.完善胸片、心电图常规物理检查。

3.完善术前准备,术前安定10mg肌注,阿托品0.5mg肌注。

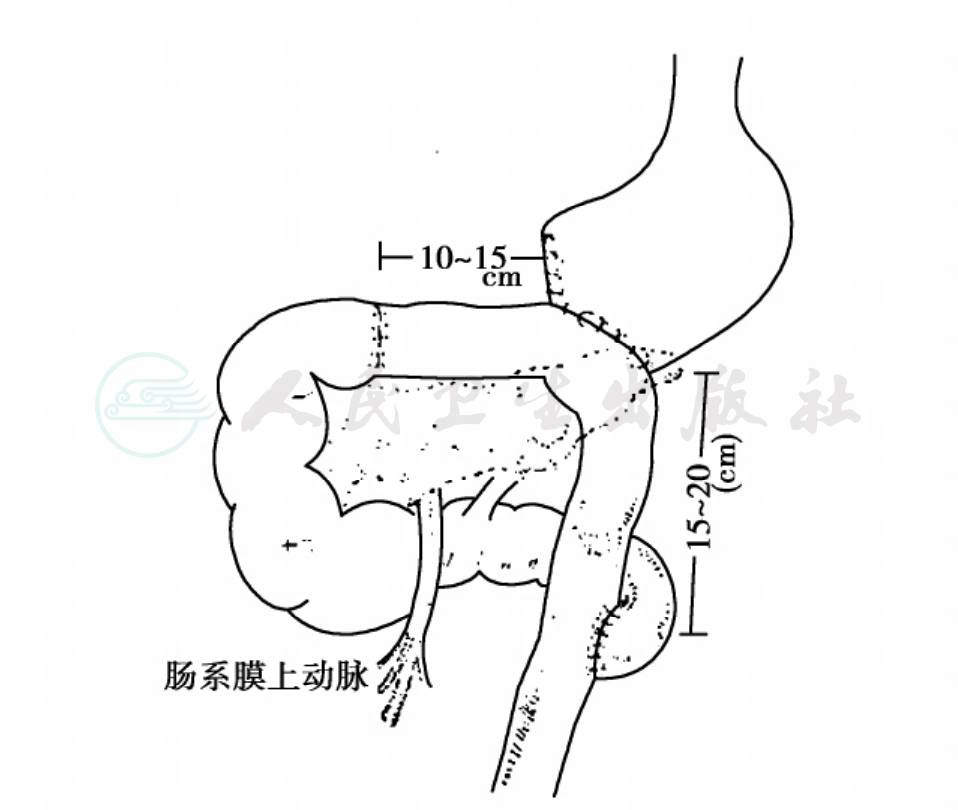

4.给予平诊手术治疗,全麻后,病人平卧位,上腹正中切口进入腹腔。距Treitz韧带10~16cm处切断空肠,作胃远侧部分切除,远侧端空肠于结肠后通过横结肠系膜戮孔拉向上方,与十二指肠球端对端吻合。于此吻合口下方10~15cm处行胃空肠端侧吻合。再与胃肠吻合口下方15~20cm处行近侧空肠与远侧空肠端侧吻合(图2),冲洗腹腔后关腹。

图2 十二指肠环形引流术示意图

5.术后胃肠减压、常规抗感染、补液治疗。患者术后第6天排气,术后第6天拔出腹腔引流及胃肠减压管。术后第6天进半流食。

6.患者于术后第13天顺利出院。

(一)肠系膜上动脉综合征的诊断:除应具有上腹胀痛、呕吐等典型的临床表现外,主要的确诊手段为X线上消化道钡餐造影,典型的钡餐造影所见为:十二指肠水平段与上升段交界处有纵行压迫征象,钡剂通过受阻,经过改变体位或加压按摩方可通过,受压受阻的十二指肠影像呈纵行刀切状,受阻近端的十二指肠可有不同程度的扩张和逆蠕动波出现,严重者可看到幽门松弛,钡剂在胃和十二指肠内反复交流而不易通过受压处。

(二)肠系膜上动脉综合征的内科非手术治疗,给予禁食、胃肠减压抗呕吐、抑酸、保护胃黏膜和纠正水电解质紊乱等。

(三)肠系膜上动脉综合征的手术治疗,常用的手术方式有以下几种:

1.屈氏韧带切断术适用于单纯屈氏韧带过短或十二指肠空肠曲位置过高者,韧带切断和横行切开后腹膜,分离十二指肠空肠曲,使其下移3~4cm,可使十二指肠水平部及升部下移至夹角较宽松部位,脱离肠系膜上动脉压迫。此手术创伤小、安全简便,理论上应该合理有效。但是也有部分患者可能是手术后松解处再次粘连或复位所致的症状再次出现。

2.十二指肠空肠吻合术此术式可采用空肠端或空肠侧和十二指肠侧壁吻合。适用于各种原因所致良性十二指肠淤滞症。此类手术接近正常生理解剖,创伤小,并发症少。手术应注意吻合口应尽量靠近肠系膜上动脉压迫处,以避免梗阻近端盲袢形成,成人吻合口大小为5cm左右,以保持引流通畅。尹光平等认为十二指肠空肠侧侧吻合,宜附加空肠空肠侧侧吻合,以防止近端空肠内容物再流入十二指肠扩张部。

3.十二指肠空肠改路吻合术即游离十二指肠横段及升段,在空肠上端靠近屈氏韧带处切断,在肠系膜上动静脉前做十二指肠空肠端端或侧侧吻合。

4.十二指肠血管前移术切断屈氏韧带,游离十二指肠空肠曲及十二指肠升段、横段。切断并结扎胰十二指肠下动、静脉分支,切除有血循环障碍的一部分十二指肠横段肠管,然后在肠系膜上动脉前行端端吻合术。此术式适用于症状较轻的患者。

5.胃大部切除毕Ⅱ式胃空肠吻合术:此术式适用于合并十二指肠球部溃疡者。术后食物不再通过十二指肠,使十二指肠仅为胆汁和胰液的通道,以解除梗阻症状。

(四)十二指肠环形引流术的应用:适于病情严重、十二指肠逆蠕动强烈并持久存在,且其他手术治疗无效者。

1.理论依据十二指肠运动功能比较复杂,主要为顺蠕动与逆蠕动,正常情况下顺蠕动大于逆蠕动。当肠系膜上动脉压迫十二指肠升部引起完全或不完全梗阻时,即发生运动功能改变,主要是逆蠕动强烈并可大于顺蠕动,这就是致幽门管开放的原因,临床上出现频繁呕吐。若逆蠕动强烈并持久存在,一旦成为习惯性逆蠕动就难以消除,即使手术解除十二指肠梗阻,但强烈逆蠕动仍然存在,临床症状不能改善。因此,治疗必须着眼于解决蠕动问题,以消除频繁呕吐。常用的十二指肠空肠吻合术难以解决呕吐症状,而十二指肠环形引流术可解决十二指肠内容物的引流方向问题。当十二指肠顺蠕动时,内容物仅部分通过近侧段空肠端与远侧段空肠端侧吻合口而进入空肠;若逆蠕动强烈时,则内容物可完全经远侧段空肠端与十二指肠球端吻合口进入空肠,使呕吐等症状完全消失。

2.适应证①病程在2年以上,尤其5年以上者更为合适;②呕吐频繁,食后腹痛不明显,而腹胀明显,呕吐后则稍有舒适感者;③变换体位(食后改为俯卧位)呕吐症状不能减轻者,这是十二指肠习惯性逆蠕动的结果;④X线钡餐检查十二指肠降部和水平部明显扩张,逆蠕动强烈而又频繁,幽门管开放,胃扩张弛缓无力者;⑤十二指肠充气试验,肠腔扩大为8cm或8cm以上,此为十二指肠明显扩张之证据,测十二指肠充气压力,一般为15~17cmH2O者;⑥采用十二指肠空肠吻合术或十二指肠血管前移位术治疗未奏效者。

(五)诊治关键:SMAS患者反复餐后腹痛、呕吐等症状与消化不良、胃动力障碍、消化性溃疡等疾病的表现不易鉴别,易造成误诊。因此,提高对本病的认识和应用正确的检查方法,是减少误诊、误治的关键。本例患者磁共振检查提示:低位胆道梗阻,性质待定,胆总管远端炎性狭窄?而且临床症状与消化不良、胃动力障碍、消化性溃疡等疾病的表现不易鉴别。给予患者行上消化道造影检查提示:十二指肠水平段梗阻,伴肠系膜上动脉压迫症。选择正确的检查,是医生长期临床工作中智慧的结晶,也是本例患者得到正确诊断的关键。