血管肉瘤(angiosarcoma)又称恶性血管内皮瘤或血管内皮肉瘤,是血管内皮或向血管内皮分化的间叶细胞来源的恶性肿瘤,严格意义上应称为脉管肉瘤。乳腺血管肉瘤较乳腺癌少见,自20世纪70年代以来,国内外有关乳腺原发性血管肉瘤的文献报道总共约150余例。乳腺血管肉瘤来源于无激素反应的乳腺小叶间的间叶组织,其命名和分类与发生在身体其他部位的软组织肉瘤相同。在以往的文献中,曾有将不同类型的软组织肉瘤统称为“间质肉瘤”或单独将分化特别差、不能明确归类的肉瘤称为“间质肉瘤”。乳腺血管肉瘤多发于女性,多单侧受累,年龄在23~70岁之间。临床多表现为疼痛性或无痛性肿块,肿瘤表浅时可使得表面乳腺皮肤呈紫蓝色(图1)。WHO的乳腺肿瘤组织学分类将血管肉瘤定义为,由具有上皮细胞形态学特征的肿瘤细胞构成的恶性肿瘤,包括以往命名的血管性肉瘤、血管母细胞瘤、淋巴血管肉瘤和化生性血管瘤等全部肿瘤。乳腺血管肉瘤分为以下亚型:①乳腺主质内原发性血管肉瘤;②患侧乳腺根治术并发淋巴水肿后,上肢皮肤和软组织的继发性血管肉瘤———Stewart-Treves(S-T)综合征;③乳腺根治术并局部放疗后,胸壁和皮肤的继发性血管肉瘤;④乳腺保守治疗并放疗后,皮肤或乳腺主质或两者均继发血管肉瘤。乳腺血管肉瘤罕见,占乳腺原发性恶性肿瘤的0.05%,占乳腺肉瘤的8%。根据肿瘤分化程度可分为3级:Ⅰ级为高分化,5年和10年生存率分别为91%和81%;Ⅱ级和Ⅲ级分别为中分化和低分化,5年和10年生存率分别为68%和14%。常常在同一肿瘤中高分化区域与低分化区域并存。分化好的区域外观呈海绵状,边缘血管充血;分化差的区域外观为界限不清的硬化纤维性病灶。肿瘤的组织学分级与预后密切相关,多经血行转移。文献报道40岁以上女性多为高分化肿瘤,年龄越小恶性度越高。Meis-Kindblom等认为在血管肉瘤中存在抑癌基因p53突变,其表达产物p53蛋白在损伤修复的过程起重要作用。张洵等提出p53基因突变是人类血管肉瘤发展的主要途径。尽管其病程经过相当凶险,但由于无特征性临床表现,而且组织学变化范围较大,尤其分化好的血管肉瘤与某些良性血管瘤形态上可有重叠,故临床确诊至今仍是难题。

图1 乳腺血管肉瘤外观

【病例介绍】

病例一

病史

女性患者,56岁。3年前发现右乳内下方一鸡蛋黄大小肿物,近一年增大明显,无皮肤破溃及乳头溢液,无疼痛,未予诊治。半年前感右侧乳腺胀大,肿物处疼痛,呈持续性胀痛且逐渐加重,肿物表面皮肤呈紫蓝色改变伴皮肤破溃。于当地医院按“乳腺炎”治疗,静点青霉素配合中药外敷半个月,未见好转。为求进一步诊治,来我院。病来患者饮食、睡眠可,二便正常,体重无明显变化。

体格检查

双侧乳腺不对称,右乳明显增大,表面皮肤张力高,皮肤菲薄,可见色素沉着,部分呈紫、蓝色表现,局部脱屑破溃;乳头内陷,无橘皮样改变;可触及巨大肿物,累及全乳,约5cm×6cm大小。肿物触诊质韧,有囊性感,压痛、界清、活动差,与皮肤粘连,与胸壁无固定,皮温稍高。左乳未触及明显肿物。双乳头挤之无溢液,双锁骨上及双腋下未触及肿大淋巴结。

辅助检查

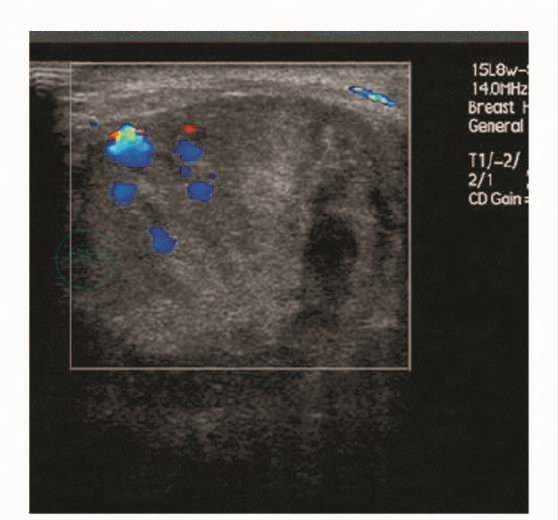

乳腺彩超示右乳囊实混合性包块,部分呈乳头样(图2);实性部分为不均质中等回声,CDFI探及血流信号(图3),但不易探及血流流速曲线;囊性部分见密集点状回声,可缓慢移动;双腋下未探及异常肿大淋巴结。

图2 术前超声图像

图3 术前超声图像

入院诊断

右乳腺癌(癌肿破溃)

病例二

病史

女性患者,17岁。2年前无意发现右侧乳腺无痛性肿块,约有鸽蛋大小,未予诊治,自觉2年来肿物增大不明显。自诉近来肿物疼痛明显,为求进一步诊治来我院。门诊以“右乳肿物”收入院内。

体格检查

右侧乳腺相当于10~12点钟距乳头4cm,可触及2cm×3cm×3cm大小肿块,界限清晰,质地中等,表皮无异常,活动度可,与胸大肌及皮肤无粘连,挤压乳头无溢液。双侧腋窝,锁骨上未及肿大淋巴结。对侧乳腺无异常。

辅助检查

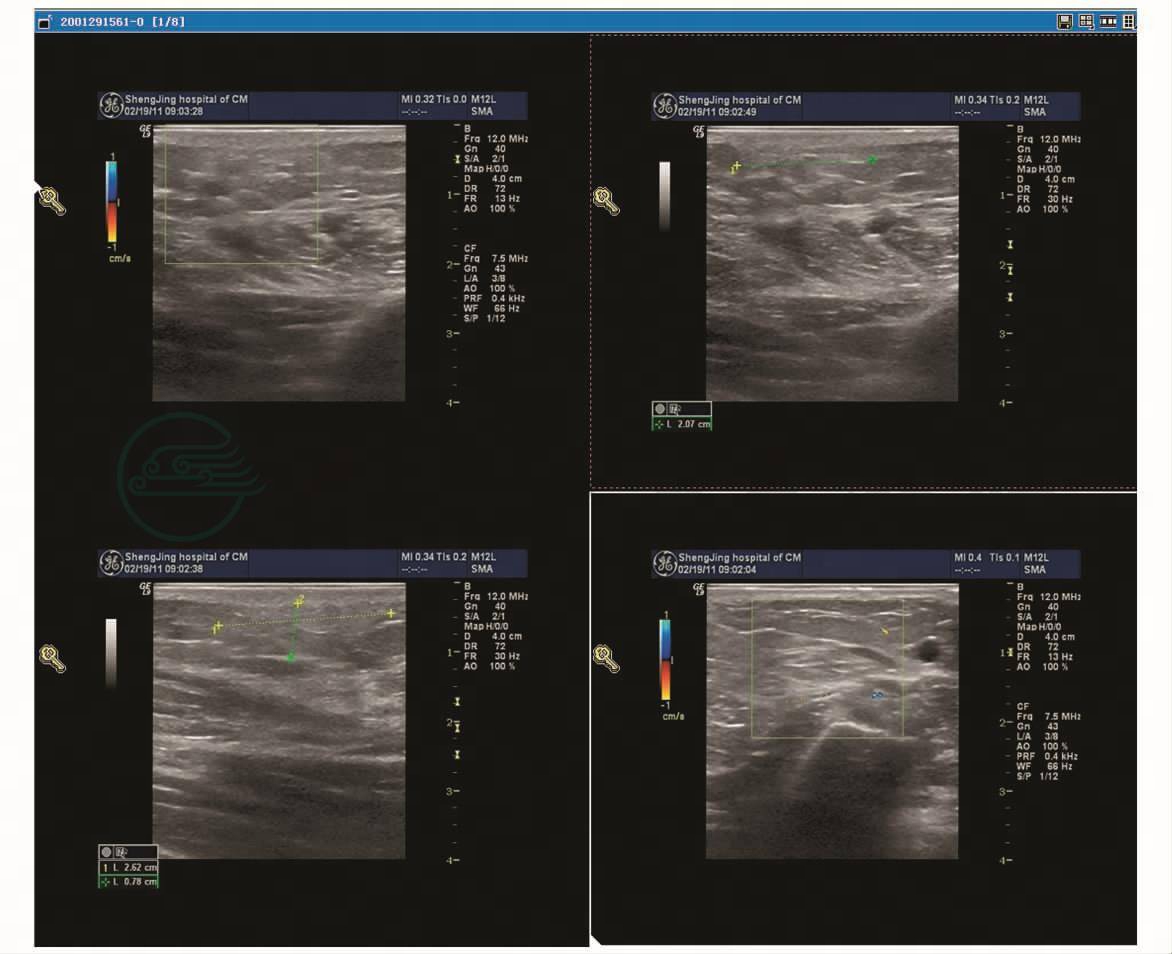

乳腺钼靶摄片显示右乳腺可见一2cm×2cm大小肿块,境界欠清。肿块内见密度减低区。部分区域有钙化。乳腺彩超示,右乳腺外上象限距乳头3cm处见一高回声肿物,其内探及软组织肿块,边界较清,内回声欠均匀,部分血流丰富,大小约2cm×3cm(图4)。

图4 术前超声图像

入院诊断

右乳癌

1.患者入院后完善相关术前检查,无绝对手术禁忌证。遂于全麻下行右乳肿物切除术,术中切除右侧乳腺肿物,剖视见:病例一肿物5cm×5cm×5cm,形态不规整,质地较硬,切面见多个囊实性混合结节,并有陈旧性出血。送快速冷冻,冷冻病理报告为:可疑肉瘤,具体类型待石蜡切片。病例二肿物2cm×2cm×3cm,切面红白相间,见不完整包膜,切面见数个沙粒样钙化结节。送快速冷冻,冷冻病理报告为:乳腺肉瘤。

2.根据冷冻病理回报结果,病例一暂时缝合切口,放皮下引流管一枚。待石蜡病理结果确定下一步治疗方案,术后抗炎,止血,止痛等对症处理;病例二行右侧乳腺单纯切除术。

3.术后第9天,病例一石蜡病理回报:乳腺肿块标本,大小4cm×4cm,灰红色,切面肿块边界尚清,分叶状,没有明显包膜,质地较软而脆,颜色不一,呈灰红色或褐红色,可见出血灶,部分区质细腻呈鱼肉状。镜检:乳腺正常小叶部分结构破坏,部分小叶受压萎缩,部分肿瘤组织侵及乳腺小叶内,肿瘤组织呈裂隙状、腺泡状排列,肿瘤细胞呈圆形、椭圆形,位于腔隙边缘,腔隙内散在红细胞,部分肿瘤细胞呈片状,小灶区域内皮细胞高度增生,呈乳头状或花蕾状,在乳腺组织内呈侵袭性生长,瘤细胞呈圆形和多角形,胞质丰富,嗜酸性,核呈泡状,或染色较深,可见核仁和核分裂,异型性较明显,局部区域灶状坏死伴少许泡沫细胞,间质由少许胶原纤维构成,并有散在分布的星空样巨噬细胞。肿瘤周边没有见到毛细血管瘤常见的肌型厚壁血管或分支状的营养血管。免疫组化:染色结果显示,肿瘤细胞CD34(+),CD31(+),CD99(+),Vimentin(+),EMA(-),CK(-),p63(-),SMA(-);ER(-),PR(-),CerbB-2(+)。病理诊断:乳腺血管肉瘤,高分化血管肉瘤为主,部分区域瘤细胞密集、呈中度分化。病例二石蜡病理回报:大体见:右乳肿物组织4cm×4cm×3cm,内有圆形结节样肿物约直径2cm,切面部分暗红,部分灰白,质略脆,出血样,界欠清。镜下见:瘤组织由不同程度异型的内皮细胞构成,形态不规则,部分形成形态不规则血管腔,弥漫浸润生长,细胞梭形、立方形,胞浆较少,核深染,可见出血坏死区。免疫组化:CD34(+),CD31(+),PactorⅧ(-),Ki67(-)(见图5)。病理诊断:血管肉瘤,Ⅱ级。

图5 术后病理图片

4.病理回报后建议病例1再次手术治疗,患者本人及家属不同意,建议行化疗及放疗,遭拒绝。术后3个月发现患侧的乳房肿块并出现脾脏、盆腔转移伴血性腹水,术后5个月死亡。病例2根据病理结果选择CEF×3+T×3方案化疗,化疗结束后行局部放疗。目前患者病情稳定,未见复发转移征象,随访中。