男,4岁。右侧颌面部肿物10余天。无疼痛,近来张口度渐小,右侧下颌角区可扪及一2cm×1.5cm的淋巴结,局部隆起,面唇无麻木。

【影像学表现】

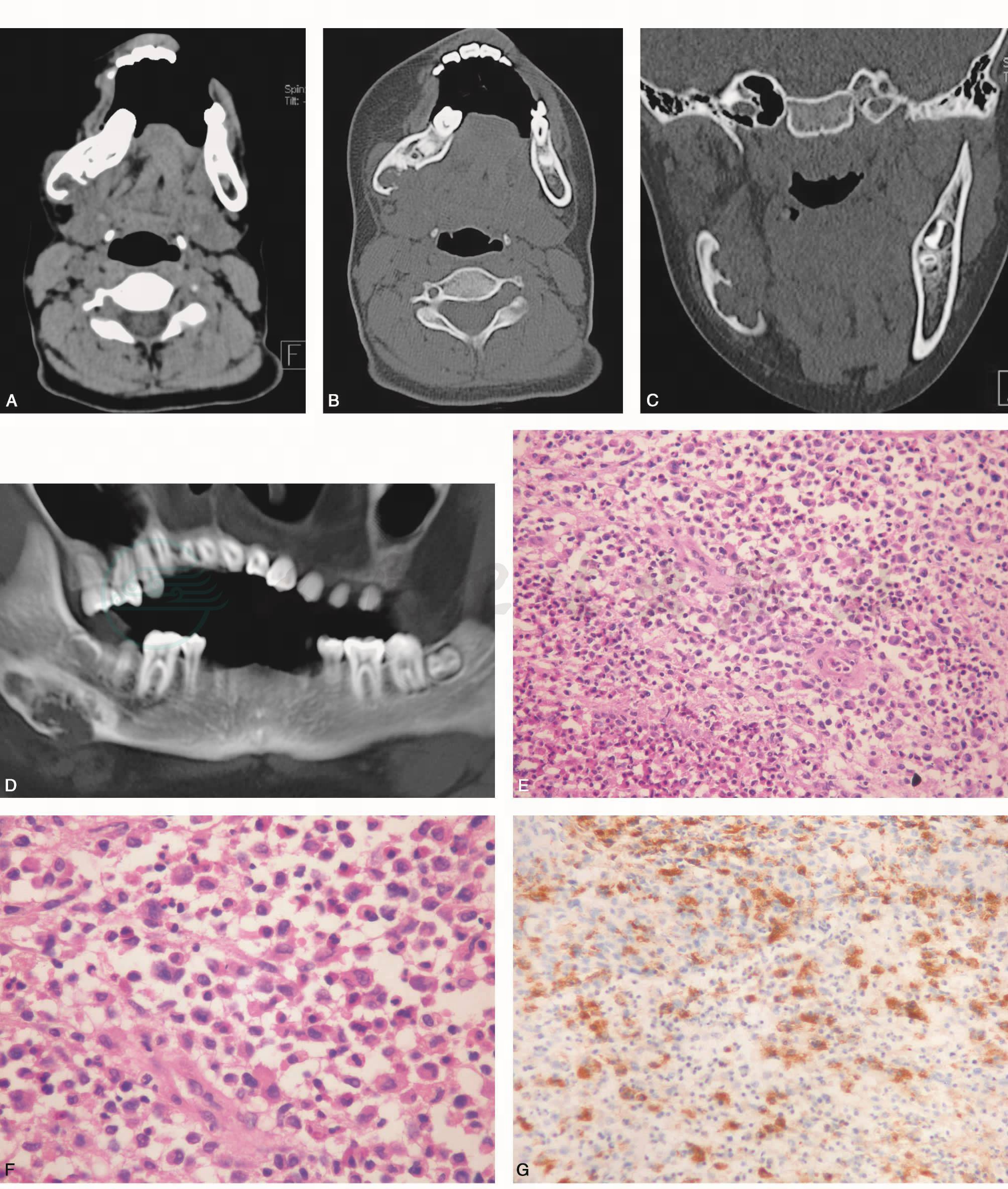

CT(图1A~G)见右侧下颌角下内侧见骨质破坏,病灶约3.0cm×2.5cm,破坏骨边缘尚清楚,有少许硬化边,下颌骨内侧壁破坏,且见少许突入周围软组织。影像学诊断:①造釉细胞瘤;②颌骨骨囊肿;③骨巨细胞瘤。

图1 颌骨嗜酸性肉芽肿

A. CT软组织窗横断位;B. CT骨窗横断位;C. CT冠状位;D. CT曲面重建;E. HE×100;F. HE×200;G. CD38(+)

引自:主编:.头颈部疑难病例影像诊断.第1版.ISBN:978-7-117-19880-6

【手术所见】

肿物已突破骨皮质侵入周围软组织,约3.0cm×2.5cm,质软,部分组织囊性变,内容物为棕色浑浊稀糊状,肿物周围小淋巴结,约1.2cm×0.5cm。将下颌肿物及淋巴结一并切除,送病理。病理结果(图1E~G)下颌肿物及淋巴结均符合朗格汉斯组织细胞增生症(嗜酸性肉芽肿)。

【分析与讨论】

骨嗜酸性肉芽肿和勒-雪病(Letter-Siwe disease)、汉-许-克病(Hand-Schuller-Christian disease)合称为朗格汉斯细胞病(Langerhans cell disease)或组织细胞增生症X(histocytosis X,HX)。骨嗜酸性肉芽肿是最常见的一种HX,多见于颅骨、骨盆和长骨等部位,发生在颌骨的嗜酸性肉芽肿比较少见。

颌骨嗜酸性肉芽肿的病理学诊断并不难,但是发生在颌骨的嗜酸性肉芽肿缺乏特征性的临床表现和影像学改变,常被误诊而延误病情和不当治疗。颌骨嗜酸性肉芽肿可发生在任何年龄,发病年龄多在40岁以下,也有报告以儿童和青少年为常见。颌骨嗜酸性肉芽肿多发生在单个颌骨,以下颌骨为主,病变常累及下颌磨牙区或下颌角,单发于上颌骨者或上、下颌骨同时受累者都比较少见。颌骨嗜酸性肉芽肿可表现为单灶或多灶性改变。

影像学改变和诊断:颌骨嗜酸性肉芽肿的X线改变缺乏特征性,以颌骨的溶骨性或穿凿性破坏为主,CT表现为牙槽骨和颌骨的骨质破坏,也缺乏特征性改变,常常与其他颌骨疾病混淆。颌骨嗜酸性肉芽肿的X线表现分为牙槽突型和颌骨体型以及混合型。以下几点X线改变有助于颌骨嗜酸性肉芽肿的诊断:①伴边缘新骨形成的颌骨体圆或卵圆形破坏;②边界清晰的牙槽突多个病变区;③“掘坑状”破坏等。本病的CT表现为下颌角骨破坏,形状不规则,边缘较光滑。故边缘清晰的颌骨单灶或多灶溶骨性改变伴牙槽骨呈“掘坑状”破坏应考虑此病的可能。CT以及骨骼的核素扫描检查有助于了解病变的范围和排除其他骨骼的病灶。