女,44岁,因体检发现双肺占位4天入院。常规体格检查未见异常。专科检查:右侧舌腭弓见一约20mm×2mm肿物,稍隆起于表面,质中,无压痛,表面无溃疡糜烂,活动度差,颌下及颈部未扪及肿大淋巴结。实验室检查未见异常。

【影像学表现】

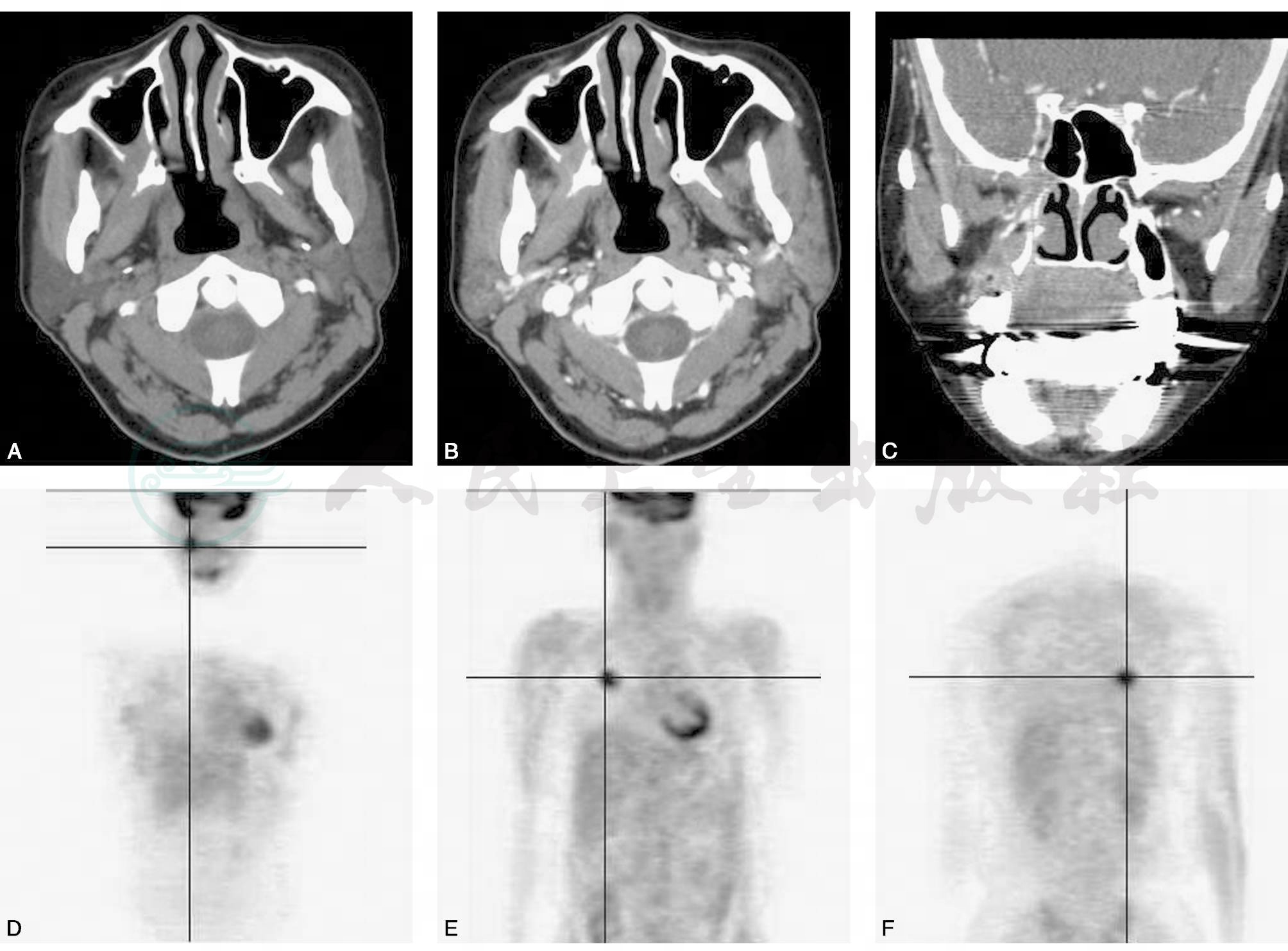

上颌骨平扫及增强CT(图1A~C):右上颌窦后外侧壁局部骨质破坏,可见一类圆形结节灶,约为20mm×22mm,平扫密度均匀,CT值为30HU,增强扫描均匀强化,CT值为78Hu。18F-FDG PET全身扫描(图1D~F):右上颌窦区见一局灶性异常放射性浓聚灶,SUVmax:3.60;左下肺及右上肺分别见一类圆形局灶性异常放射性浓聚灶,左下肺病灶SUVmax:3.99,右上肺病灶SUVmax:3.74;双肺门及纵隔淋巴结未见明显浓聚。

图1 上颌窦腺样囊性癌

A. CT平扫;B. CT增强;C. CT增强冠状位;D~F.18F-FDG PET全身扫描

引自:主编:.头颈部疑难病例影像诊断.第1版.ISBN:978-7-117-19880-6

【病理】

瘤细胞呈筛状及团块状排列,间质纤维增生。诊断:右上颌窦腺样囊性癌。免疫组织化学:CK及CK7上皮层(+++),P63及SMA肌上皮层(+++),Vim肌上皮层(+++),ER(-),PR(-),TG(-),CDX2(-),S-100(-),Villin(-),TTF1灶性(+),Ki67散在少量(+,<1%)。

【讨论及鉴别诊断】

腺样囊性癌又称为圆柱瘤型腺癌,常发生于涎腺,位于上颌窦者较少见,约占鼻窦恶性肿瘤的5%~15%。组织学特点为多个形态不同的囊性间隙,周围为恶性上皮细胞包绕,形成假囊性结构。上颌窦腺样囊性癌好发于30~60岁患者,无明显性别差异。本病生长缓慢,由于病变位置隐蔽,早期症状可不典型,初次就诊病情多已晚期。上颌窦腺样囊性癌侵袭性强,常常累及上颌窦壁、鼻腔、眶壁等,造成邻近骨质破坏,同时该肿瘤具有嗜神经特性,易早期侵犯神经,并沿神经向远处扩散。本例病灶较小,邻近颅底,较难发现。病灶平扫呈等密度,增强扫描呈均匀轻度强化,右侧上颌窦后外侧壁见骨质破坏,呈筛板状。顾雅佳等总结指出病变邻近骨质的低密度筛样改变是上颌窦腺样囊性癌的特征性表现。国内部分学者总结该病MRI表现,认为缺乏特异性征象。MRI对本病的神经侵犯显示具有明显优势,能够显示邻近的神经侵犯。18F-FDG PET或18F-FDG PET/CT在发现病灶,寻找转移灶方面具有明显的优势。本例患者并无自觉症状,以体检发现肺部转移灶而就诊,常规体格检查双侧上颌窦区扪及压痛。未行PET全身扫描前,很难想到原发灶在上颌窦。但由于病例较少,缺乏这方面系统的研究。腺样囊性癌区域淋巴结转移较少见,本例未做颈部淋巴结活检,但PET扫描未发现颈部淋巴结葡萄糖代谢增高影像。本病需与上颌窦鳞癌相鉴别,鳞癌呈团块状,窦腔多无明显扩大,窦壁多有广泛性溶骨性破坏。可借助病理活检以资鉴别。