患者,男,39岁,汉族人。主诉:中上腹疼痛7天。

入院情况:患者于7天前无明显诱因下出现腹痛,以上腹及脐周为主,呈持续性胀痛,阵发性加剧,无他处放射痛,伴恶心,呕吐,呕吐物为胃内容物,无呕血及呕咖啡样物,无黑便,无肛门停止排气,无畏寒、发热、盗汗,无皮肤黄染,无关节疼痛等,曾于外院就诊,诊断:“①胰腺炎;②小肠不全性梗阻”,治疗无好转,遂转我院治疗。发病以来食欲、食量、精神状态、体力情况均较差,体重下降5kg,小便正常。既往史:银屑病史10余年;有糖尿病史2年余,予药物控制(具体不详),血糖控制尚可;2011年因“肠梗阻”于我科住院治疗,治疗后好转出院;无特殊食物、药物过敏史及外伤、手术史。查体:T 36.8℃,P 78次/分,R 18次/分,BP 101/57mmHg。慢性病容,神清,消瘦,巩膜及全身皮肤黏膜无黄染;浅表淋巴结未触及;心、肺查体未见异常;腹平坦,腹肌稍紧张,全腹轻压痛,无反跳痛,肝、脾未触及,Murphy征阴性,全腹叩诊呈鼓音,肾区无叩击痛,移动性浊音(-)。肠鸣音正常,5次/分,未闻及血管杂音;双下肢轻度凹陷性水肿。

初步诊断:肠梗阻可能性大。青年患者的急性腹痛,伴腹胀、恶心、呕吐胃内容物,查体腹肌稍紧张、全腹轻压痛,发病后曾在外院诊断“小肠不全性梗阻”,虽然患者无肛门停止排气、排便,腹部查体未见肠型,无肠鸣音亢进或消失等肠梗阻的典型症状,但仍不能排除肠梗阻的可能。其余可能诊断:①急性胰腺炎:本病可以出现急性腹痛、腹胀、恶心、呕吐症状,血淀粉酶增高超过正常上限3倍是其诊断标准,本病需要进一步排除。②消化性溃疡:多数表现为中上腹反复发作性、节律性疼痛,伴幽门梗阻时可出现恶心、呕吐表现,少数患者无症状,或以出血、穿孔等并发症的发生作为首发症状,该患者病程短,无消化性溃疡的慢性、周期性、节律性上腹痛等特点,行胃镜检查可鉴别。③胆系疾病:部分胆囊结石、胆总管结石患者可出现腹痛、腹胀伴恶心、呕吐,但患者在病程中从未出现过黄疸、发热等症状,胆系疾病可能性较小。

该患者以急性腹痛、呕吐为主要表现,要考虑的主要是腹部疾病包括肠梗阻、消化性溃疡并幽门梗阻、急性胰腺炎、消化道肿瘤、胆道疾病等。由于患者发病后无咳嗽、咳痰、气促、胸痛、心悸等与胸腔疾病有关的症状,如胸膜炎、心源性疾病等引起的放射痛暂时不考虑。为排除以上腹部疾病,必要的检查包括血尿粪便常规、肝肾功能、淀粉酶、肿瘤标记物、胃镜、腹部平片、B超或CT等。在目前阶段可以暂对症、支持治疗,应用质子泵抑制剂(PPI)等,等检查结果再做进一步处理。

入院后化验血常规:白细胞17.6×109/L,中性粒细胞83.8%;血小板396.5×109/L,血红蛋白113.1g/L,嗜酸性粒细胞百分比5.3%。肝功能:总胆红素6.4μmol/L,结合胆红素3.2μmol/L,非结合胆红素3.2μmol/L,白蛋白26.4g/L,ALT 22U/L,ALP 138U/L,AST 13U/L。电解质:血钾4.41mmol/L,血钠124.1mmol/L,血氯87.5mmol/L,血钙1.83mmol/L。CRP 41.66mg/L。尿常规、大便常规、PT、血尿淀粉酶、肾功能、血气分析正常,自身抗体谱均阴性。粪便未找到寄生虫。肿瘤标记物:CA125 173U/ml(增高)、CA19-9 51.89U/ml(增高),AFP、CEA、CA153正常。乙肝两对半阴性,HIV抗体阴性,TPPA、HCV阴性。胸部平片未见异常。腹部立卧位片提示腹部不规则肠管积气。腹部B超:肝实质回声增强、门脉内径增宽;胆囊小;胰、脾、双肾、膀胱回声未见异常;双输尿管未见扩张。胃镜提示:①胃体胃窦黏膜肿胀性质待查;②十二指肠球炎。入院后予禁食、抑酸、补液、抗感染等治疗后,患者腹痛症状稍好转,仍有咳嗽、咳痰,且病程中患者反复发热,体温最高达39.4℃。

患者的入院检查有多项异常,首先,腹部立卧位片提示腹部不规则肠管积气,提示肠梗阻的存在,与入院考虑的第一诊断符合。胃镜提示胃体、胃窦黏膜肿胀,但经PPI治疗后腹痛症状缓解不明显,且患者胃体、胃窦黏膜肿胀是什么原因造成的?但是患者经禁食、胃肠减压等治疗后腹痛症状缓解不明显,能否单用肠梗阻来解释患者的腹痛?而且,患者发病早期无畏寒、发热、咳嗽、咳痰等感染迹象,体温正常,入院后反而出现了发热、呼吸道症状,而且血白细胞及中性粒细胞均明显增高,感染的原因是什么?患者的CA125、CA19-9增高,且近期体重明显下降,是否合并有肿瘤?

目前患者的诊断变成腹痛、发热原因待查?胃体、胃窦黏膜肿胀原因待查?

为明确胃体、胃窦黏膜肿胀的原因,我们复查了胃镜,并在镜下取组织做病理检查,病理结果回报:(胃体)胃黏膜隐窝、腺腔内见寄生虫体及可疑虫卵,固有层内有较多嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润,组织学图像考虑为寄生虫所致胃黏膜炎症性改变。此时我们知道患者发生寄生虫感染,但是不能明确致病寄生虫的种类。因此我们反复粪便找寄生虫,结果均未找到寄生虫虫体或虫卵;多次复查血常规均提示白细胞及中性粒细胞增高,仅有一次血常规提示嗜酸性粒细胞百分比为26%。患者经一段时间的对症、支持治疗后体温仍然波动,查胸部CT平扫提示:①两肺炎症;②两侧少量胸腔积液。目前我们仍未找到导致患者发热的原因,诊断似乎遇到了困难。

我们再次仔细分析了患者的资料,患者有10余年的银屑病病史及2年多的糖尿病病史,曾长期使用过激素治疗,这些都可以使患者免疫力下降,机体免疫力一旦下降,就很容易发生机会性感染。患者嗜酸性粒细胞百分比增高,且有上腹痛症状,胃镜检查结果提示胃体、胃窦黏膜肿胀,镜下在胃黏膜隐窝、腺腔内见寄生虫体及虫卵,而且有较多嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润。由此可提示患者存在寄生虫感染,而且这也可能是反复感染的病因。目前的困难在于反复通过粪便检查未找到寄生虫虫卵或虫体,病理结果亦未能提示是何种寄生虫感染,胃内酸度很低,一般很少有寄生虫寄居在胃内,到底是什么寄生虫呢?

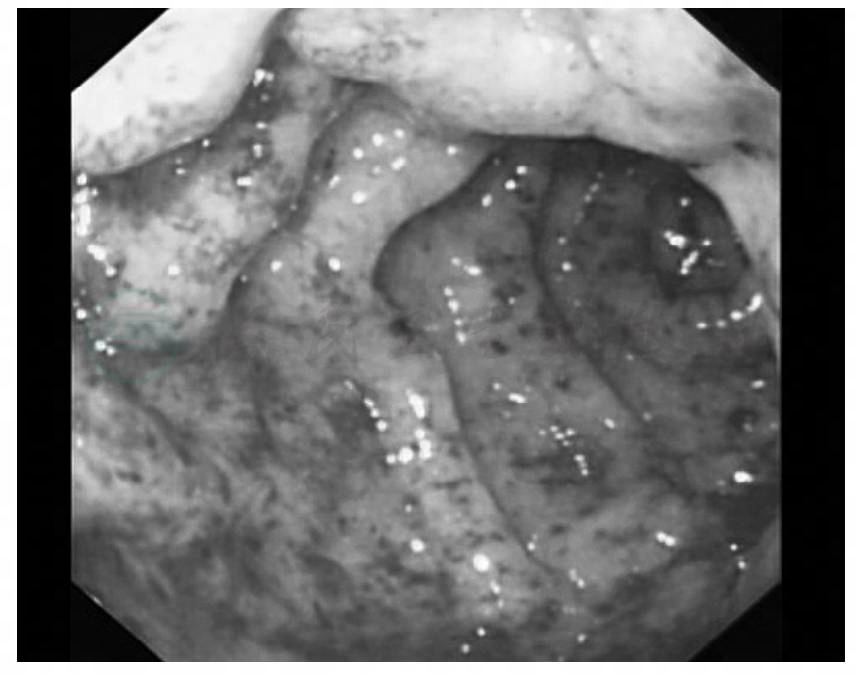

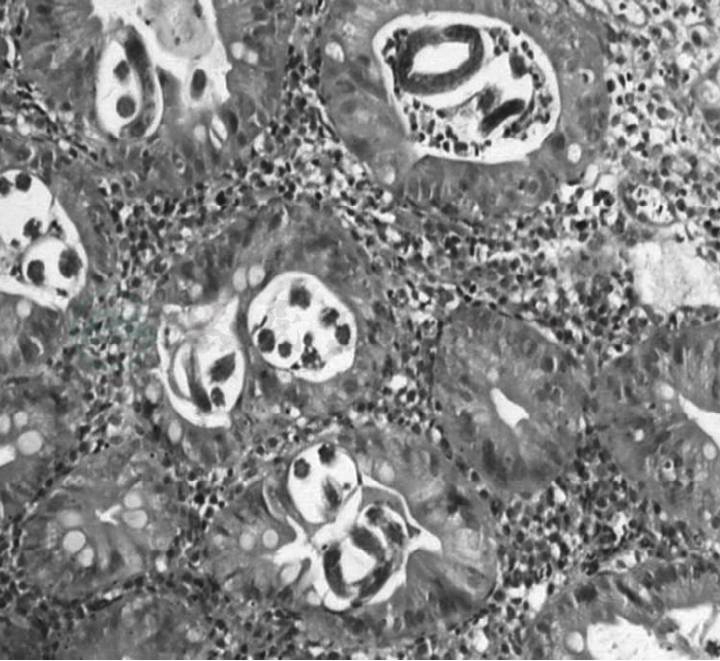

为明确病原体的种类,10天后我们再次复查了胃镜并活检行病理检查,胃镜提示:①慢性糜烂性胃体、胃窦炎;②十二指肠炎,病理结果提示:(胃体及十二指肠)黏膜重度慢性炎,黏膜腺体,隐窝内有较多圆线虫,未见虫卵,虫体形态要考虑粪类圆线虫感染(见图1、图2)。

图1 潮红、肿胀并糜烂的十二指肠黏膜

图2 隐窝内的圆线虫

予阿苯达唑0.4g,每日2次,治疗7天。用药后患者出现反应迟钝、失语、大小便失禁,查体:神情,呼之能应,对答不切题,查体欠合作,两侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,全身肌肉触痛,四肢肌张力正常,肌力检查不合作,可见自主活动,病理征(-)。急查头颅CT,未见异常;脑电图提示:重度不正常脑电图;行腰椎穿刺术:颅内压150mmH2O,CSF常规:眼观-淡黄色透明,潘氏试验(++),有核细胞数600×106/L,单核细胞60%,多核细胞40%;CSF涂片未找到寄生虫和虫卵;CSF生化:Glu 5.13mmol/L、氯107.4mmol/L、Ca2+ 1.31mmol/L、Mg2+ 0.85mmol/L、蛋白1150.1mg/L、白蛋白263.4mg/L、免疫球蛋白168.3mg/L、腺苷脱氨酶8U/L。CSF隐球菌乳胶凝集试验定性、定量(-)。考虑为驱虫后异种蛋白侵入脑组织刺激引起。经20%甘露醇125ml,每12小时1次,脱水,甲泼尼龙1g,每日1次,静滴,冲击3天后改0.5g,每日1次,静滴,维持3天,症状稍好转后改泼尼松40mg,每日1次,口服2周,地塞米松,20mg,每日1次,静滴,维持10天治疗。患者腹痛、发热症状均消失,好转出院。电话随访3个月患者一般情况恢复良好。

最终诊断:①粪类圆线虫病;②不全性肠梗阻;③肺部感染;④糖尿病;⑤银屑病。

文献复习:粪类圆线虫病流行于热带、亚热带和温带地区,全球约有3000万至1亿人感染粪类圆线虫。该寄生虫的生活周期较其他线虫复杂,包括在土壤中完成自生周期和在宿主体内完成寄生周期。自生周期:杆状蚴从粪便排出变成丝状蚴(感染阶段)或蜕变成成年雌虫和雄虫,成虫进行有性繁殖并在土壤产卵,虫卵孵化出杆状蚴经蜕变后发育为成虫。寄生周期:随大便排出的杆状蚴蜕变成丝状蚴后污染温暖、潮湿的土壤并经接触后侵入人类完整的皮肤(通常是通过接触脚的皮肤),经静脉系统进入血液循环并转移到肺部,穿透肺泡,幼虫沿着气管树上行,最后至咽喉部经吞咽进入消化道。丝状蚴在小肠蜕变成成虫,成虫在肠壁产卵并孵化成杆状蚴,杆状蚴可以随大便排出,也可以经无性繁殖蜕变成丝状蚴穿透肠壁进入其他组织、器官或穿透肛周皮肤引起自身感染。

根据临床特征,粪类圆线虫感染者可分为急性感染、慢性无症状性感染、慢性有症状性感染、重症感染和播散性感染。慢性感染者可数十年无症状,占感染者50%以上。有症状者主要表现为胃肠道症状。局部可表现为穿透皮肤的皮疹,数天后出现肺部症状如咳嗽、呼吸困难、喘息伴外周血嗜酸性粒细胞增高,数周后出现胃肠道症状,主要表现为非特异性症状如腹痛、腹泻、恶心、腹部不适等。在播散性感染的病例,因虫体移行致血管损伤可出现暴发性的紫癜;因幼虫在肺部移行,除了出现咳嗽等症状外,胸片亦可见结节样高密度影改变。

粪类圆线虫的诊断标准:在新鲜粪便或痰液中查见杆状蚴或丝状蚴即可诊断本病(见图3)。

图3 粪类圆线虫杆状蚴

常见并发症有:肺脓肿、麻痹性肠梗阻等。由于该病临床表现不一,因此极易误诊,误诊原因可能与下列因素有关:①粪类圆线虫感染人体后可寄居于人的肺部和肠道引起相应的症状;②幼虫在肺脏移行时,可引起过敏性肺炎和哮喘,表现为轻度发热、咳嗽、咳痰,其症状与肺结核相似;③粪类圆线虫幼虫在肠道内引起的症状主要表现为长期腹泻,可见水样便或黏液血样便,这些症状与慢性结肠炎、溃疡性结肠炎、结核性结肠炎相似;④细菌室工作人员接种标本时多为集中接种,标本量大不能按要求进行镜检而漏诊;⑤粪类圆线虫其排虫呈间隔性,因而要反复多次检查才能提高阳性率。

粪类圆线虫病虽然不是一个机会性感染性疾病,但是更易发生于免疫功能低下的患者,免疫力低下与病情严重程度有关。重症感染高危因素有免疫抑制剂治疗、器官移植、血液恶性疾病、尿毒症、重度营养不良、糖尿病等。在免疫功能低下的宿主,感染者死亡率高达75%。本例患者有10余年银屑病及2年糖尿病病史,曾长期使用过激素治疗,这些都是导致患者免疫力低下的因素,且患者有嗜酸性粒细胞增高,有腹痛的症状,若第一次胃镜检查发现胃体、胃窦黏膜肿胀后能行活检病理检查,诊断将会更加及时。

在免疫功能低下的宿主,粪类圆线虫病死亡率高达75%,所以及时治疗非常关键,常用治疗药物有伊维菌素、噻苯达唑、阿苯达唑等。具体用量、时间及疗程为:伊维菌素,200μg/(kg·d),1~14天,可每2周1次,连续3次;噻苯达唑25mg/kg,每日2次,连续3天;阿苯达唑400mg,每日2次,口服,连续7天。伊维菌素治愈率达94%~100%,阿苯达唑治愈率为38%~45%,由此可见伊维菌素疗效明显优于阿苯达唑。

总体而言,本病预后尚可,但重度感染患者预后较差,且有长期、慢性感染的可能。对于腹痛伴外周血嗜酸性粒细胞增多的患者,除了高度怀疑嗜酸性粒细胞胃肠炎的可能外,尚需考虑是否寄生虫感染的可能,同时结合临床资料、粪便找寄生虫、内镜检查以及病理检查,明确诊断并予以及时有效的治疗。