患者,女,57岁,广东省中山市人。主诉:反复上腹痛并纳差3年余,再发1个月。

入院情况

患者3年前无明显诱因开始出现上腹疼痛,为阵发性胀痛,疼痛可放射至后背,有夜间痛,饭后可加重,伴反酸,恶心、呕吐,发作时无发热、无呕血、黑便、便血,无晕厥、神志丧失等。多次在当地医院就诊,给予支持对症治疗(具体不详)后,症状缓解出院。1个月前患者上述症状再发,在当地医院就诊,行消化系B超检查,结果显示:肝脏稍大,回声稍增粗。胃镜:胃窦溃疡H2期,Hp(-)。按消化性溃疡治疗后,症状缓解不明显。今为求进一步治疗到我院就诊,门诊拟“腹痛待查”收入我科,病程中,患者精神疲倦,睡眠可,食欲欠佳,小便无异常,大便为黄色糊状,1~3次/日。体重减轻5kg。入院查体: T 36.7℃,P 61次/分,R 18次/分,BP 120/68mmHg。全身皮肤、巩膜无黄染,未见肝掌、蜘蛛痣及出血点,浅表淋巴结未触及肿大。心肺未见异常。腹平坦,未见胃肠型及蠕动波,腹壁静脉无曲张,中上腹部轻压痛,无反跳痛及肌紧张,未扪及包块,肝、脾肋下未触及,Murphy征阴性,肝脾肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音正常。双下肢无水肿。

初步诊断

胃溃疡。因患者为老年女性,病程长,腹痛与饮食有相关性。查体发现中上腹压痛。一般多见消化性溃疡。但是普通的消化性溃疡对于内科治疗效果较好,而本病例中的患者在外院效果并不理想。这可能是PPI使用不规范或者同时合并功能性消化不良造成。其他可能的诊断:胃癌。患者年纪大,病程长,且有体重减轻,可再次行电子胃镜+病理活检排除诊断。老年女性同时伴有功能性胃肠病的可能性也较大,所以在规范治疗消化性溃疡如果效果仍不理想时可考虑本病。

鉴别诊断

该患者的主要症状是反复上腹痛,因此要考虑的诊断包括消化性疾病:消化性溃疡、慢性胆囊炎、慢性胰腺炎、功能性胃肠病、消化道肿瘤等。其他如不典型的心绞痛、主动脉瘤等其他系统的疾病也不能完全排除。为了诊断或排除这些疾病,必要的检查包括血尿便常规、肝肾功能、肿瘤标志物;腹部B超或CT、上消化道内镜。目前,给予规律的PPI+胃黏膜保护剂+调节胃肠动力药。其他治疗待检查结果回报后再决定。

患者入院后查肝炎八项

HBsAb 408.57IU/L(阳性),余均为阴性。血常规、大小便常规、腹部立位平片、凝血酶原时间、血生化及AFP、CEA、CA125、CA153、CA19-9均未见异常。心电图:窦性心律电轴左偏(提示:左前分支传导阻滞)。胸片:两肺实质未见异常,主动脉硬化。胃镜:胃窦溃疡S1期,Hp(-)。但是患者在规律的PPI+胃黏膜保护剂+调节胃肠动力药等药物治疗效果并不理想,加用了氟哌噻吨美利曲辛(黛力新)后也未取得更好的治疗效果。

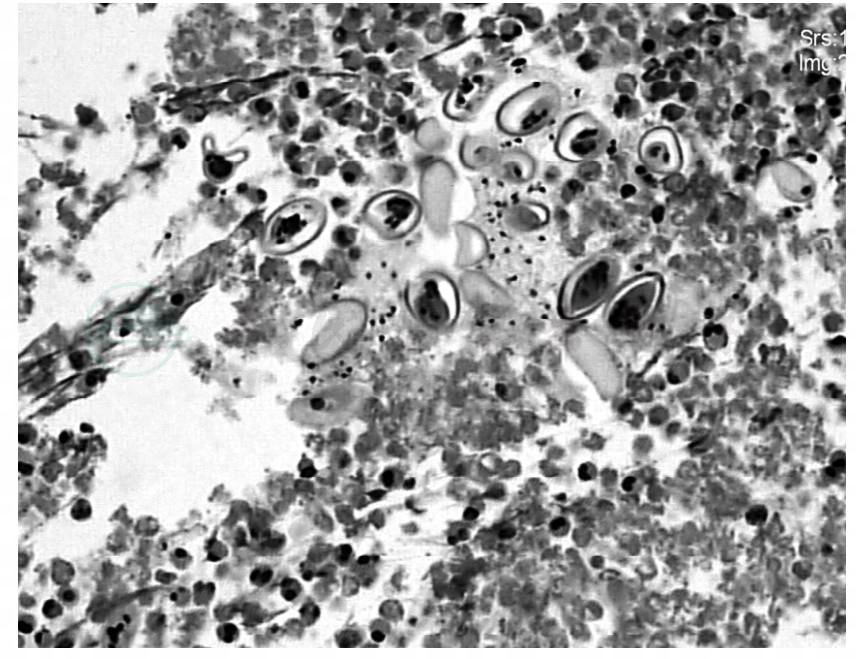

此时患者的治疗效果不佳,而常规的检查并未发现其他疾病,所以只能从其他方面入手。是否存在腹主动脉瘤?是否有铅中毒?是否有自身免疫性疾病?是否有血液系统疾病或神经系统疾病?胶囊内镜、脑电图等相关检查也无异常。而CT的图像(图1)引起了我们的注意:肝右叶囊肿,肝末梢胆管扩张,胆囊小结石。肝内胆管扩张是先天性的还是继发性的?在连续3次大便找虫卵都未有阳性发现后与患者做了充分的沟通,患者诉多年前曾有食生鱼的经历。遂行逆行胰胆管造影术,术程顺利。术中发现胆总管扩张,肝内胆管扩张(图2),但并无明显的充盈缺损。取胆汁沉渣石蜡包埋制片(见图3),HE染色查见大量肝吸虫虫卵和虫体,并见大量嗜酸性粒细胞。在原治疗基础上加用吡喹酮驱虫治疗,患者原有不适症状好转出院。

图1 上腹CT:肝右叶囊肿,肝末梢胆管扩张,胆囊小结石

图2 ERCP:胆总管扩张,肝内胆管扩张

图3 胆汁沉渣石蜡包埋制片查见大量肝吸虫虫卵和虫体及嗜酸性粒细胞

最终诊断

华支睾吸虫病(肝吸虫病)。

文献复习

华支睾吸虫病(肝吸虫病)是华支睾吸虫寄生于人体胆道系统引起的一种病。当人食用生或半生含有囊蚴的淡水鱼、虾后,幼虫在十二指肠受消化液作用破囊而出变成童虫,寄生于肝内胆管。以吸食胆管上皮细胞分泌物为营养,晚期可发生胆道肿瘤、结石形成以及肝硬化等疾病。

该病在我国分布很广,2002—2004年调查我国27个省中有19个省查出感染,其中广东最多,其次是广西和黑龙江。华支睾吸虫的发病机制与虫体、虫卵及其代谢产物对胆管阻塞和刺激密切相关。

本病按照感染程度分为轻度感染、中度感染和重度感染。按临床症状可分为9型:无症状型、肝炎型、胆管炎型、胃肠炎型、肝硬化型、侏儒型、营养不良型、类神经衰弱型和混合型。按病期可分为急性期和慢性期。急性期可有发热、寒战、腹泻、乏力、肝大、黄疸等。慢性期可有消化不良、乏力、消瘦、贫血等,可能出现门脉性肝硬化。并发症以胆囊结石、急性胆囊炎及化脓性胆管炎最常见,其次为肝脓肿、胆道狭窄、胆汁性肝硬化、肝癌等。本例患者即为轻中度感染,处于慢性期。这种患者不一定会有典型的症状,大多起病隐匿,临床表现轻微,常以肝区不适或胃肠道症状,不易引起医师的注意。

本例患者为老年女性,长期慢性腹痛,因此很容易和其他慢性腹痛的疾病相混淆。消化科门诊中老年女性最多见的就是功能性胃肠病和慢性胃炎,所以很容易造成定式思维。虽然本例患者的外院B超无相关提示,但这也提示我们在诊断肝吸虫病时不能完全依靠B超对肝内胆管的报告。病史采集时,要仔细、认真询问是否有食鱼生史。同时也要提高临床医师,尤其是非高发区省份的医师对本病的认识,避免误诊。

实验室检查可见血常规中嗜酸性粒细胞升高,大便找虫卵,胆汁或十二指肠液找虫卵及肝吸虫抗体等。影像学可发现肝内胆管扩张。本例患者化验并没有发现血常规嗜酸性粒细胞升高,肝内胆管扩张可提示本病,最终确诊还是找到肝吸虫卵。

病原的治疗最为常用的是吡喹酮,一般用法为总剂量120mg/kg,每日3次,连服2日。也可以应用阿苯达唑,每次10mg/kg,每日2次,连续7日。当今临床上应用吡喹酮驱虫的方案不尽相同,但如果肝吸虫并发黄疸及转氨酶异常的病例:2天疗法优于1天疗法:2天疗法:吡喹酮25mg/kg,3次/天,连服2天(总剂量150mg/kg);1天疗法:剂量75mg/kg,分3次服,疗程1天。ERCP在明确诊断、配合治疗及观察疗效方面有很大优越性,并可留置鼻胆管用于胆道引流,配合驱虫。肝吸虫病在ERCP下的特点为弥漫性肝内胆管末端囊性扩张。在肝吸虫至梗阻性黄疸者ERCP并乳头括约肌切开治疗效果较好。

本病为人畜共患的寄生虫病,预防重于治疗。只要阻断传播途径就可避免本病的发生。因此,要做好相关的卫生宣教:不吃生或半生鱼、虾,吃火锅或过桥米线时生鱼片需煮熟。