患者,女,52岁,汉族人。主诉:上腹痛5个月。

入院情况

患者于5个月前无明显诱因出现上腹痛,阵发性,餐后加重,无放射痛,伴上腹胀,嗳气,偶有反酸烧心,恶心,无呕吐,无腹泻便秘,无发热寒战,无咳嗽咳痰,无胸闷胸痛,无心悸气短,无心前区不适,无尿频、尿急及尿痛,无双下肢水肿。未行系统诊治,症状始终不见改善。遂至我院就诊,为进一步诊疗收入院。患者自患病以来神志清,精神状态正常,饮食欠佳,睡眠正常,精神体力可,大小便正常,近期体重无明显改变。患者既往体健,无肠道寄生虫病史,否认有特殊食物、药物过敏史。家族史及个人史:无特殊。入院查体:T 36.3℃,P 72次/分,R 18次/分,BP 120/70mmHg。一般状况良好,体型中等,神志清楚,发育正常,营养中等。全身皮肤无黄染,未见皮疹及出血点,无肝掌、蜘蛛痣,浅表淋巴结未触及。睑结膜无苍白及黄染,齿龈无肿胀,心肺未见异常。腹平坦,腹型对称,未见胃肠型,未见腹壁静脉曲张,腹软,肝脾肋下未触及,剑突下有压痛,无反跳痛,无肌紧张,未触及包块,Murphy征阴性,肝脾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/分,未闻及气过水音及高调肠鸣音。双下肢无水肿。入院后化验血常规:白细胞7.02×109/L,中性粒细胞29.9%,血小板303×109/L,血红蛋白135g/L。尿常规正常。粪常规:潜血阴性,虫卵阴性,红细胞、白细胞阴性。入院后化验肝肾功能:总胆红素17.7μmol/L,结合胆红素4.6μmol/L,白蛋白45g/L,丙氨酸转氨酶29U/L,碱性磷酸酶60U/L,天冬氨酸转氨酶26U/L,肌酐109μmol/L,尿素4.8mmol/L。血糖类抗原CA19-9 8.26U/ml,血CEA 3.61ng/ml。

初步诊断

慢性胃炎。

鉴别诊断

中年女性的患者的腹痛,特别是慢性上腹痛的病因中,慢性胃炎占很大的比例,患者发病时间较短,未进行系统诊治,症状始终不见改善。其余可能的诊断包括

①消化性溃疡

为慢性病程、周期性发作的节律性上腹痛,多可为进食或抗酸药所缓解,胃镜加病理活检可确诊。患者的腹痛为非节律性,故暂时不考虑。

②功能性胃肠病(FD、IBS)

部分功能性胃肠病患者在发病时,症状如腹痛等可十分严重,可伴腹胀,嗳气、食欲不振、恶心呕吐等症状,但FD等为排除性诊断,故需全面的实验室检查和胃镜等特殊检查后方可排除。

③胆系疾病

如胆囊炎、胆囊结石、胆总管结石等也可出现腹痛、腹胀、恶心,但患者在病程中未出现过黄疸、发热等症状,查体Murphy征阴性,胆系疾病可能性较小。

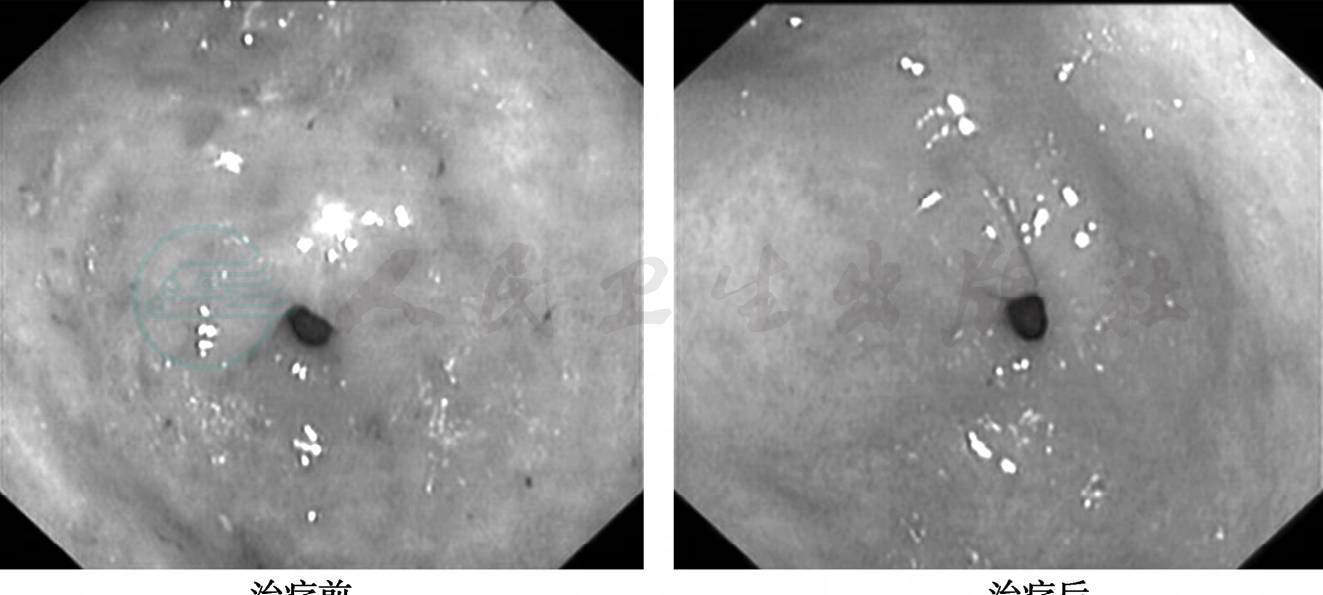

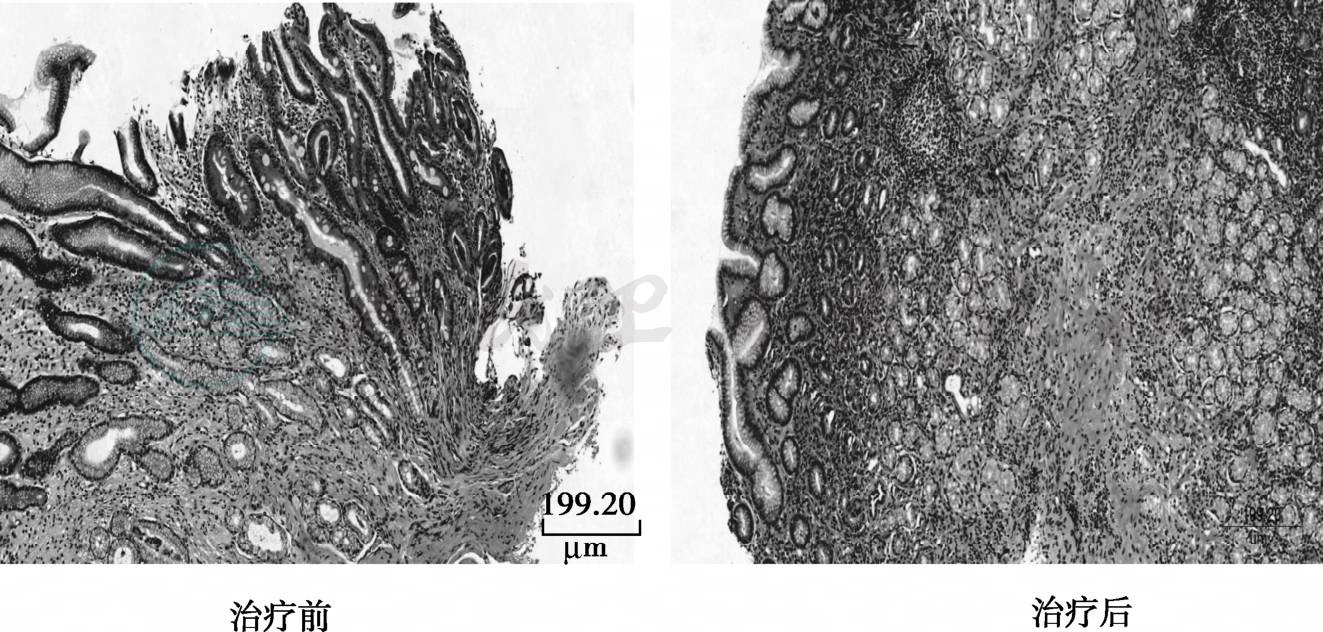

入院后行肝胆胰脾双肾彩超未见异常。胸部正侧位片未见异常。心电图示窦性心律。查胃镜(见图1):胃窦部黏膜红白相间,以白相为主,粗糙粗大,充血水肿,部分黏膜血管显露,伴黏膜颗粒或结节状等表现,Hp(+)。病理(见图2)为 “(胃窦)轻度慢性萎缩性胃炎”。

图1 胃镜下的表现

图2 病理表现

给予埃索美拉唑片、阿莫西林胶囊、克拉霉素片三联抗Hp治疗14天,同时加用瑞巴派特片保护胃黏膜,莫沙必利片增加胃肠动力,14天后患者病情明显好转,腹痛减轻,无腹胀,无嗳气,停用莫沙必利片,患者出院。出院后继续口服埃索美拉唑片及瑞巴派特片,疗程共计8周。复查胃镜示“胃窦黏膜可见斑点状红斑,未见溃疡及出血,考虑为非萎缩性胃炎。Hp(-)”。病理证实为 “(胃窦)慢性非萎缩性胃炎”。嘱患者易消化少刺激饮食,停药,门诊随访6个月未再出现腹痛等情况。

最终诊断

慢性胃炎。

文献复习

慢性胃炎(chronic gastritis)是由各种病因引起的胃黏膜慢性炎症。内镜下将慢性胃炎分为慢性非萎缩性胃炎(即旧称的慢性浅表性胃炎)和慢性萎缩性胃炎两大基本类型。慢性萎缩性胃炎的发生是幽门螺杆菌(helicobacter pylori,Hp)感染、环境因素和遗传因素共同作用的结果。幽门螺杆菌感染是慢性活动性胃炎的主要病因。80%~95%的慢性活动性胃炎患者胃黏膜中有幽门螺杆菌感染。长期幽门螺杆菌感染所致的炎症、免疫反应可使部分患者发生胃黏膜萎缩和肠化生。除幽门螺杆菌感染外,胆汁反流、药物、自身免疫等因素亦可引起慢性胃炎。

多数慢性胃炎患者无任何症状,有症状者主要为消化不良,且为非特异性,部分慢性胃炎患者可出现上腹痛、上腹胀、早饱、嗳气、恶心等消化不良的症状。部分慢性胃炎患者可同时存在胃食管反流病和消化道动力障碍,尤其在一些老年患者,其食管下端括约肌松弛和胃肠道动力障碍尤为突出。查体往往可发现上腹部或剑突下有压痛,体征大多缺少特异性。

慢性胃炎的诊断包括内镜诊断和病理诊断,病理诊断为主要依据。内镜电子染色技术结合放大内镜对慢性胃炎的诊断和鉴别诊断有一定价值。共聚焦激光显微内镜可实时观察胃黏膜的细微结构,对于慢性胃炎以及肠化生和上皮内瘤变与组织学活检的诊断一致率较高。慢性胃炎的诊断应力求明确病因,多常规做快速尿素酶检测幽门螺杆菌,或在活组织病理学检查时同时检测幽门螺杆菌,在根除幽门螺杆菌后,可在胃镜复查时检测以评估治疗效果。另外,怀疑自身免疫所致慢性胃炎者可检测血清胃泌素、维生素B12以及抗壁细胞抗体、抗内因子抗体等。

由于慢性萎缩性胃炎一般与胃癌的发病率呈正相关,故应对患者给予积极的治疗。慢性胃炎治疗的目的是缓解症状和改善胃黏膜炎症。治疗应尽可能针对病因,遵循个体化原则。国内幽门螺杆菌感染处理共识推荐对有胃黏膜萎缩、糜烂或有消化不良症状者根除Hp。最佳的干预时间为胃癌前病变(包括萎缩、肠化生和上皮内瘤变)发生前。根除幽门螺杆菌最常用的标准三联疗法为质子泵抑制剂(PPI)+克拉霉素+阿莫西林或PPI+克拉霉素+甲硝唑。随着幽门螺杆菌耐药率的上升,标准三联疗法的根除率已低于或远低于80%。标准三联疗法的疗程从7天延长至10天或14天,根除率能提高约5%。2012年最新Maastricht-4共识指出,在克拉霉素高耐药率(>15%~20%)地区,一线方案首先推荐铋剂四联方案,如无铋剂,则推荐序贯疗法或伴同疗法;在克拉霉素低耐药率地区,除推荐标准三联疗法外,亦推荐铋剂四联疗法作为一线方案。

慢性胃炎消化不良症状的处理与功能性消化不良相同。无症状、幽门螺杆菌阴性的慢性非萎缩性胃炎无须特殊治疗;但对慢性萎缩性胃炎,特别是严重的慢性萎缩性胃炎或伴有上皮内瘤变者应注意预防其恶变。有胃黏膜糜烂和(或)以反酸、上腹痛等症状为主者,可根据病情或症状严重程度选用抗酸剂、H2受体拮抗剂或包括奥美拉唑、埃索美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑和泮托拉唑等在内的PPI。以上腹饱胀、恶心或呕吐等为主要症状者可用莫沙必利、盐酸伊托必利和多潘立酮等促动力药,而伴胆汁反流者则可应用促动力药和(或)有结合胆酸作用的铝碳酸镁制剂等胃黏膜保护剂。具有明显进食相关的腹胀、纳差等消化不良症状者,可考虑应用复方阿嗪米特、米曲菌胰酶、各种胰酶制剂等消化酶制剂。胃黏膜保护剂如硫糖铝、替普瑞酮、吉法酯、瑞巴派特、依卡倍特等可改善胃黏膜屏障,促进胃黏膜糜烂愈合,可根据患者的病情选用。对于部分体内低叶酸水平者,适量补充叶酸可改善慢性萎缩性胃炎组织病理状态而减少胃癌的发生。某些具有生物活性功能的维生素如维生素C以及微量元素硒,可能降低胃癌发生的危险性。有明显精神心理因素的慢性胃炎患者可用抗抑郁药或抗焦虑药。

慢性萎缩性胃炎多数病情稳定,中至重度慢性萎缩性胃炎有一定的癌变率。伴有上皮内瘤变者发生胃癌的危险性可有不同程度的增加。水土中含过多硝酸盐,微量元素比例失调,吸烟,长期饮酒,缺乏新鲜蔬菜与水果以及所含的必要营养素,经常食用霉变、腌制、熏烤和油炸食物等快餐食物,摄入过多食盐,有胃癌家族史等,均可使慢性萎缩性胃炎患病风险增加甚至增加癌变的可能。重度萎缩并伴有肠化生的慢性萎缩性胃炎1年左右随访一次,伴有低级别上皮内瘤变每6个月左右随访1次;而高级别上皮内瘤变需立即确认,证实后行内镜下治疗或手术治疗。